Mercedes Legrand

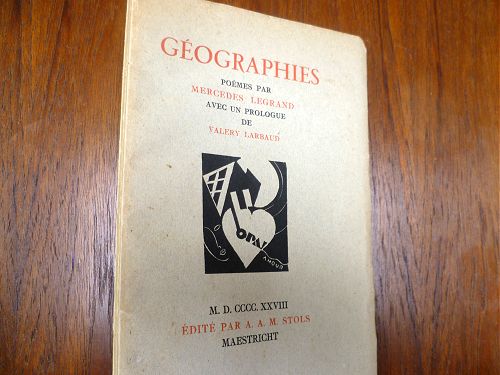

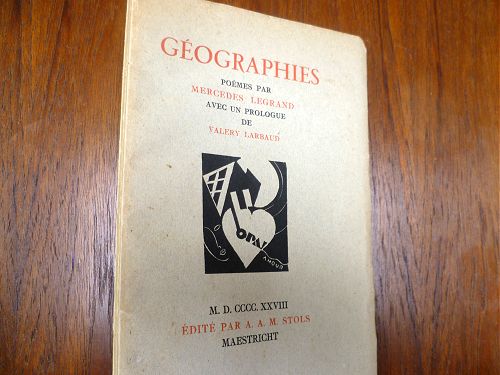

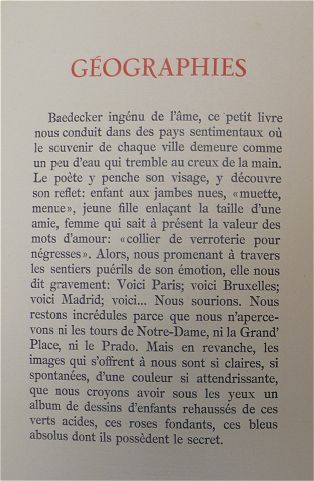

Parce que Stols et parce que Larbaud, on n’a pas résisté à l’achat de cette plaquette, sortie des presses de l’éditeur hollandais en 1928. Poète et peintre associée à l’avant-garde des années 1920, Mercedes Legrand (1893-1945) a sombré dans un oubli quasi complet. Elle fait partie de ces nombreux écrivains — d’Emmanuel Lochac à Jacques Audiberti — que Larbaud prit sous son aile et dont il encouragea les débuts en faisant campagne pour eux auprès d’éditeurs et de revues. Larbaud convainquit ainsi Stols de publier Géographies, pour lequel il rédigea une belle préface où il dit son amour des atlas et des cartes géographiques, merveilleux stimulants à l’imaginaire et à la rêverie poétique.

Mercedes Legrand, Fête du 14 juillet (1923)

Source, accompagnée d’une notice biographique.

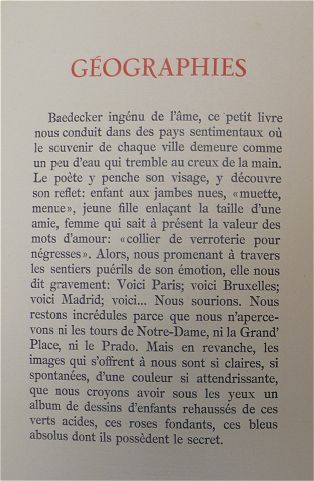

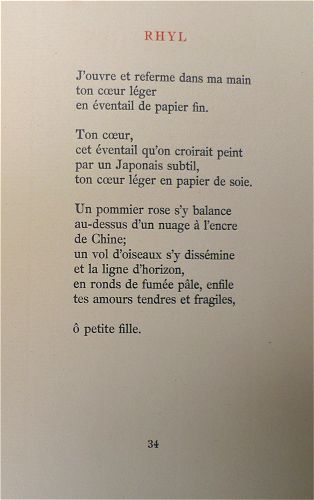

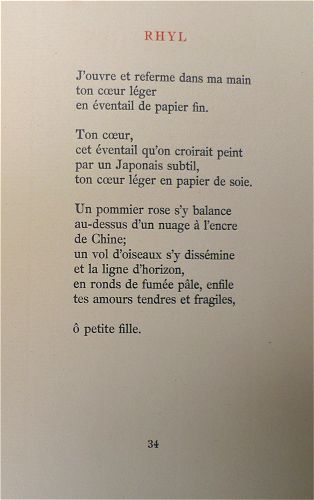

Mercedes Legrand, née en Espagne de parents belges, fit ses études à Bruxelles, en Angleterre et en Allemagne. Au-delà de cette enfance si proche de la sienne, enfance de voyages et de pensionnats enrichie par le contact précoce avec des langues étrangères, Larbaud avait toutes raisons de s’être reconnu dans l’œuvre de sa cadette. Les poèmes de Géographies, impressions comme peintes à l’aquarelle de villes européennes glanées en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en France, etc., sont en effet typiques de la veine cosmopolite de la poésie du début du XXe siècle, à laquelle appartiennent les Poésies de A.O. Barnabooth. Dans une lettre datée du 7 janvier 1928, Larbaud fait part à Stols de la surprenante coïncidence de leurs univers :

Il y a un parallélisme curieux entre ce que fait Mme Legrand comme écrivain et ce que j’ai fait moi-même, et cependant elle n’avait pas lu les Poésies de A.O.B. quand elle a écrit Géographies, ni Enfantines quand elle a écrit une série de portraits de très jeunes filles qu’elle compte publier (illustrée) sous le titre de Irène, Léni, Véra… Enfin, un roman qu’elle écrit en ce moment, et qu’elle a commencé il y a deux ans, me semble prolonger et illustrer certaines choses que j’ai indiquées dans Amants, heureux amants…, qu’elle a lus voici quelques mois seulement. Ce roman tel qu’il est actuellement, à l’état d’ébauche, me semble le roman confidentiel que j’aurais pu prêter à une des héroïnes de Amants, heureux amants… Enfin, je fais tout mon possible pour encourager Mme Legrand à continuer et à terminer ce livre, dont le développement m’intéresse beaucoup. Il va sans dire que je n’interviens pas dans son travail. Un écrivain est un peu comme un somnambule, qu’il ne faut pas réveiller pendant sa crise. Je la laisse maîtresse de son sujet comme de son style, et je me contente de lui dire : cela est inutile, ou : expliquez plus amplement ceci. Enfin, nous verrons bien ce qui sortira de là. Mais je crois que ce sera très bien. En tout cas, elle écrit un français très net, très délié, très souple, sans pédanterie, et dont les possibilités me font attendre beaucoup d’elle.

Par la suite, Larbaud et Legrand traduisirent ensemble Trois Natures mortes d’Eugenio d’Ors et Rosaura de Ricardo Güiraldes. Puis il se brouilla avec elle pour des raisons mal élucidées.

Prière d’insérer, sans doute rédigée par Larbaud.

Les parapets du ciel

Barnabooth et Putouarey quittent Saint-Martin. Au détour de la route, en même temps que la plaine émilienne se dévoile d’un coup aux yeux des voyageurs, c’est un poème en prose qui surgit dans la narration :

Nous avons fait la route à l’intérieur de la voiture, recueillant le paysage à mesure, à travers les grandes glaces de custode. Nous redescendions la route déjà connue, traversions le Borgo, suivions des tournants, et des pentes vers Serravalle. Au-dessous de nous s’étendait la plaine émilienne, le pays d’abondance où tous les plaisirs du monde nous faisaient signe, s’annonçant de proche en proche notre arrivée, et où de grandes joies immobiles nous regardaient venir, fixement. Nous nous laissions tomber dans ce bleu illimité ; nous glissions sans heurt le long des parapets du ciel.

Valery Larbaud, Journal intime d’A.O. Barnabooth

Ici est ailleurs

L’autre matin, lorsque je suis sorti de l’hôtel, dans l’air frais, un peu brumeux devant une mer calme et grise, un Vésuve légèrement voilé, sur une via Partonope luisante d’asphalte poli par les pneumatiques, et vide, avec des rues qu’on sentait larges et vides tout à l’entour, et une station de taxis bien rangés au coin de la via Santa-Lucia, et quelques passants « de luxe » et quelques guides et chauffeurs idem à distance respectueuse des portes des hôtels, – j’ai songé aux grands quartiers de Londres à la même heure quasi matinale ; Grosvenor Square ou Picadilly transportés ici, et au lieu du Green Park, le Golfe de Naples. C’était le même air, le même silence de choix […]

Valery Larbaud, Journal, 24 février 1932.

Les flâneurs des villes connaissent bien cet effet de surimpression. On se croyait à Bruxelles et soudain, un parfum dans l’air, une rue entraperçue, un changement de lumière sur les façades vous transportent en un éclair à Londres ou à Lisbonne.

Plus étonnant est le déplacement mental dont fait état Jacques Réda, à l’occasion de retrouvailles longtemps différées avec la rue du Borrégo, puisqu’il a la vertu singulière de le transporter en un lieu où il n’a jamais mis les pieds : une Trieste imaginaire plus réelle que la vraie, un ailleurs dérobé qui ne cesse pourtant d’être enclos ici. Soudain, c’est à André Hardellet que l’on songe, lui qui savait comme aucun autre, dans les interstices du paysage urbain, détecter les passages secrets de la réalité.

Et juste à ce moment j’aperçois, au-delà de la rue du Télégraphe, un autre « détail » dont l’oubli me paraît beaucoup plus surprenant. Il s’agit d’un considérable vieux massif d’habitation en briques d’un jaune grisâtre, et de cette dignité taciturne dont font preuve, sur les photos 1900, les groupes d’ouvriers d’ateliers et de sorties d’usine. Toutefois c’est un des détails de ce détail dont aussitôt je me préoccupe – et le voici, tel qu’il a plus d’une fois repris pour moi une consistance mentale fugitive, mais de moins en moins lié à la rue du Borrégo. Je revoyais donc les chambranles anormalement hauts, les hautes vitres entièrement doublées de poussière des magasins qui, le long de la chaussée, se succèdent dans les avant-corps des bâtiments. La couche de poussière s’est épaissie, mais ils sont toujours là et, aussi extravagant que cela paraisse, c’est à Trieste que je pense en les découvrant à nouveau. Pourquoi Trieste, je n’en sais rien. Je sais que ce ne peut être une autre ville, bien que je n’y sois jamais allé. Je ne dirais même pas que je suis convaincu de l’existence, à Trieste, de magasins pareils à ceux-là : en les regardant, je me trouve dans la rue de Trieste où ils existent, où je devine autour d’eux tout un quartier ancien de ce port de l’Adriatique, comme si j’appréhendais ce qui vit muettement derrière les poèmes de Saba. J’ai essayé de les transférer à Marseille, à Dublin, à Gênes, à Hambourg, à Lisbonne : ça ne marche pas ; je retombe toujours à Trieste. Arriverait-on à me démontrer qu’il n’y a là-bas rien de semblable à ces magasins, ce ne serait pour moi qu’une preuve supplémentaire de la justesse de mon intuition. Il ne faut pas les chercher à Trieste puisqu’ils sont rue du Borrégo, mais en un point de cette rue qui appartient à la réalité actuelle d’un passé perdu de Trieste.

Jacques Réda, Le vingtième me fatigue. La Dogana, 2004.

La Perrot-Stols-Larbaud connexion

La lecture de la correspondance Valery Larbaud-Alexandre A.M. Stols a attiré mon attention sur cet éditeur-imprimeur (Maestricht, 1900 – Tarragone, 1973), l’un des artisans en son temps de la renaissance de l’art typographique en Hollande. « Fils d’un imprimeur capable et averti », écrit en 1928 le poète et essayiste Jan Greshoff, « il a vécu dès son enfance dans une atmosphère tout imprégnée d’encre d’imprimerie. » Heureux homme. Catalogue considérable en sept langues, éditions de luxe pour bibliophiles, publications clandestines durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour le domaine français, cela va de Villon, Scève, du Bellay, Racan, Louise Labé et Théophile de Viau jusqu’à Soupault, Fargue et Supervielle, en passant par Stendhal, Nodier, Nerval, Asselineau, Mallarmé, Rimbaud (première édition intégrale des œuvres complètes, établie par Pascal Pia). Jalousé de ses confrères français qui ne voyaient pas d’un bon œil sa concurrence sur le marché restreint de la bibliophilie, mais très prisé de Gide, Valéry et Larbaud, dont il a publié de nombreuses plaquettes, et qui appréciaient le soin de Stols dans le choix et l’établissement des textes, le goût sûr en matière de papier et d’équilibre typographique. « De la grâce et de la solidité », disait Pia.

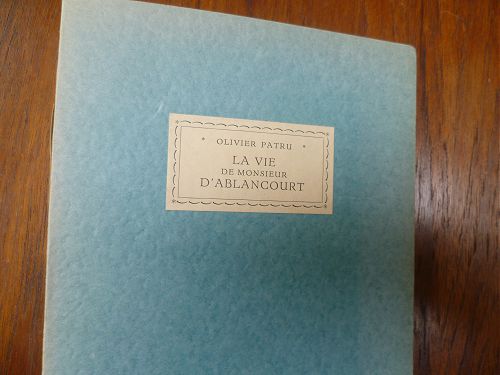

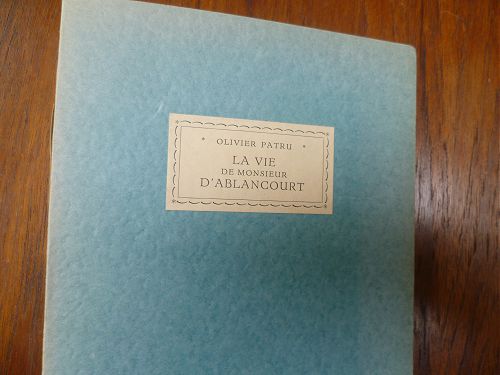

Inutile de rêver. Tirés à petit nombre, les ouvrages sortis des presses de Stols coûtent aujourd’hui un pont. 750 €, par exemple, pour Dévotions particulières de Larbaud, qui fut tiré à 40 ex. ; aouche ! D’où mon heureuse surprise d’avoir déniché La Vie de Monsieur d’Ablencourt par Olivier Patru au prix très raisonnable de 15 €.

Il me plaît d’avoir acquis ce très beau petit volume auprès d’un aimable libraire de Maestricht, dans la ville même où il fut imprimé il y a soixante-quatorze ans. Il me plaît davantage encore qu’un hasard objectif m’ait fait précisément tomber sur ce livre-ci, qui recoupe mes intérêts et ma biographie de plusieurs manières. Il s’agit d’une vie brève, genre pour lequel j’ai une grande affection. Elle concerne Nicolas Perrot d’Ablencourt (1606-1664), qui fut traducteur, et dont j’entendis parler dès mon enfance à propos des « belles infidèles » — car traducteurs, mes parents le sont aussi et, ô diabolique atavisme, il m’arrive de tirer ma subsistance de cette coupable activité. Perrot d’Ablencourt est né à Châlons-sur-Marne (comme Pierre Dac !), tout près du berceau de ma famille paternelle. L’ouvrage enfin est préfacé par Larbaud, dont la lecture m’occupe depuis un an. Un livre-carrefour, en somme.

Maestricht, 1934, 46 p. 190 ex., dont 15 sur Japon (numérotés de A à P) et 175 sur papier Antique Old Style (numérotés de 1 à 175). + 35 ex. sur Hollande Van Gelder pour « Les Amis des beaux livres » et 31 sur Hollande Panneboek pour quelques membres de « La Compagnie typographique ». Mon exemplaire porte le n° 5.

(Source des citations et éléments biographiques relatifs à Stols : notices de la correspondance Larbaud/Stols, éditions des Cendres, 1986.)

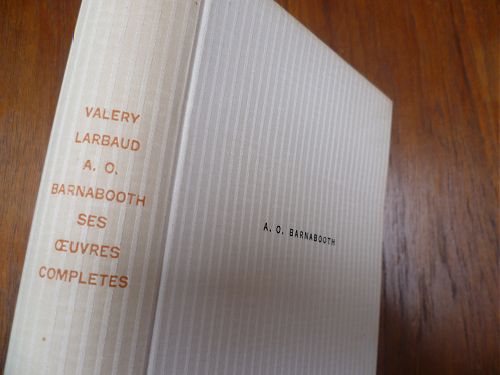

Mon double et moi

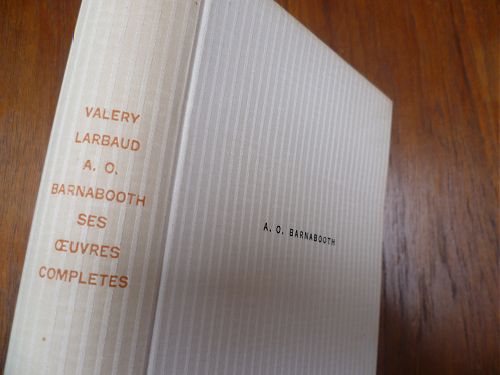

Les Œuvres complètes d’Archibald Olson Barnabooth (« c’est-à-dire un conte, ses poésies et son journal intime ») sont de Valery Larbaud, qui s’en présente comme le simple éditeur dans une note liminaire. (La toute première édition des Poésies avait d’ailleurs paru sans mention de son nom.) Barnabooth le riche amateur est, je ne vous apprends rien, un double, une projection de Larbaud – mais il est en même temps un personnage bien distinct, à mi-chemin entre l’hétéronyme et la créature romanesque.

Il se trouve qu’à Florence, le 3 mai 19…, Barnabooth note dans son journal, dans le corps d’un long développement :

Ainsi le monde trouve à redire en moi ; il me découvre des ridicules et quelques défauts ; Cartuyvels dit que je n’ai pas le sentiment de la propriété, et Guido de S. et Valery L., les deux inséparables, m’ont pris pour objet de leurs railleries (petits rentiers envieux !), et à chaque instant la vie me donne mille démentis […]

D’abord on se frotte les yeux ; et puis l’on savoure la mention de ce Valery L. dans le journal de son alter ego fictif. Car il y a là, de la part de Larbaud :

- une manière de s’inclure discrètement dans sa création, comme les peintres de la Renaissance se représentaient dans un coin de leur fresque.

- une manière de tenir son double à distance (Barnabooth est objet de raillerie de la part de « Valery L. »)

- une manière de se tourner soi-même en dérision (« petit rentier envieux ! »).

- une manière d’attester la réalité de Barnabooth, puisque ce dernier confirme en passant qu’il fréquente dans la vie réelle son futur « éditeur » Larbaud, dont l’existence est, elle, bel et bien avérée.

- une manière, à l’inverse, de se changer lui, Larbaud, en personnage de fiction, puisqu’il se trouve cité dans une œuvre d’imagination, parmi d’autres personnages de son invention.

- en somme et en tout, un clin d’œil au lecteur. Mais un clin d’œil subreptice, adressé au détour d’une phrase, sans avoir l’air d’y toucher.

Ces jeux de miroirs ironiques entre fiction et réalité, plus proches ici de Max Beerbohm que de Borges, ont toujours l’heur de m’enchanter. Et ils me semblent d’autant plus réjouissants lorsqu’ils se glissent en catimini dans une narration de facture classique, plutôt que dans une fiction moderne ou postmoderne, où de tels procédés (mise en abyme et autres), pour être parfois sources de jubilation 1, sont par définition plus ostensibles et plus attendus.

1 Voir par exemple la nouvelle géniale de John Barth, Dunyazadiad, variation aussi drôle que vertigineuse sur l’histoire de Schéhérazade, où l’auteur s’insère de brillante manière dans sa propre fiction.

Art poétique

Mais vous savez qu’en ce qui me concerne, je ne désire pas écrire beaucoup, c’est-à-dire laisser une œuvre abondante, ni surtout de longs ouvrages, qui prennent aux lecteurs trop de temps. Faire autrement, c’est se résigner à n’être lu que pendant un demi-siècle, un siècle au plus. Combien de lecteurs aura Richardson au XXIIe siècle ? Sûrement George Eliot et W.M. Thackeray en auront davantage. Et qui entreprendra la lecture de l’Astrée ? Et pour plusieurs autres raisons je crois qu’il faut écrire aussi court et aussi peu que possible. J’ai toujours rejeté avec soin, et plus que jamais je rejette, ce qui ne me tente pas assez pour que ma paresse soit vaincue par mon désir.

Valery Larbaud, lettre à A.A.M. Stols du 27 octobre 1931

(correspondance publiée par les éditions des Cendres, 1986)

Ça, c’est de la coquille

Il y a quelques jours, étant de passage à Nantes, au retour d’une excursion à Belle-Île, j’ai lu, dans un journal de Paris, que j’allais publier un livre formé de plusieurs nouvelles, dont une, la dernière, était intitulée « Rldasedlrad les dlcmhypbgf ».

Valery Larbaud, Jaune bleu blanc.

Pataquès mécanique, bien sûr. Mais là-dessus, Larbaud se met à rêver :

Évidemment, en m’attribuant un ouvrage intitulé Rldasedlrad les dlcmhypbgf, la linotype de ce journal avait voulu, ou bien se moquer de moi, ou bien me fournir un thème, me conseiller d’écrire sur un sujet qui lui tenait à coeur, et qu’elle avait essayé, en son langage de machine, de m’indiquer. Or, une linotype est une machine d’aspect trop sérieux pour qu’on puisse s’arrêter à l’hypothèse d’une plaisanterie. Qu’avait-elle donc voulu me dire, et quel sujet me demandait-elle de traiter ?

Et de tenter de décrypter ce que peut bien vouloir dire Rldasedlrad les dlcmhypbgf en mobilisant les ressources d’une étymologie de fantaisie ; et d’imaginer ce que pourrait raconter une nouvelle portant un titre pareil.