Une étrange disproportion

Mlle de Quintin ne tarda pas longtemps à avoir son tour. M. de Lauzun la vit sur le lit de sa sœur, avec plusieurs autres filles à marier. Elle avait quinze ans et lui plus de soixante-trois ans : c’était une étrange disproportion d’âge ; mais sa vie jusqu’alors avait été un roman, il ne le croyait pas achevé, et il avait encore l’ambition et les espérances d’un jeune homme. Depuis son retour à la cour et son rétablissement dans les distinctions qu’il y avait eues, depuis même que le roi et la reine d’Angleterre, qui le lui avaient valu, lui avaient encore procuré la dignité de duc vérifié, il n’était rien qu’il n’eût tenté par leurs affaires pour se remettre en quelque confiance avec le Roi, sans avoir pu y réussir. Il se flatta qu’en épousant une fille d’un général d’armée, il pourrait faire en sorte de se mettre entre le Roi et lui, et, par les affaires du Rhin, s’initier de nouveau et se rouvrir un chemin à succéder à son beau-père dans la charge de capitaine des gardes, qu’il ne se consolait point d’avoir perdue.

Plein de ces pensées, il fit parler à Mme la maréchale de Lorge, qui le connaissait trop de réputation et qui aimait trop sa fille pour entendre à un mariage qui ne pouvait la rendre heureuse. M. de Lauzun redoubla ses empressements, proposa d’épouser sans dot, fit parler sur ce pied-là à Mme de Frémont et à Messieurs de Lorge et de Duras, chez lequel l’affaire fut écoutée, concertée, résolue, par cette grande raison de sans dot, au grand déplaisir de la mère, qui, à la fin, se rendit, par la difficulté de faire sa fille duchesse comme l’aînée, à qui elle voulait l’égaler. Phélypeaux, qui se croyait à portée de tout, la voulait aussi pour rien, à cause des alliances et des entours, et la peur qu’en eut Mlle de Quintin la fit consentir avec joie à épouser le duc de Lauzun, qui avait un nom, un rang et des trésors. La distance des âges et l’inexpérience du sien lui firent regarder ce mariage comme la contrainte de deux ou trois ans, tout au plus, pour être après libre, riche et grande dame : sans quoi, elle n’y eût jamais consenti, à ce qu’elle a bien souvent avoué depuis.

Saint-Simon, Mémoires (chap. XV)

Notes de bas de page

De certains événements, de certaines figures, on dit parfois, métaphoriquement, qu’ils furent des notes de bas de page de l’Histoire. Il arrive que la chose soit vraie littéralement. Ainsi de ces personnages que l’on croise dans les notes de mémoires ou de biographies. Ce ne sont même pas des seconds rôles ; des figurants tout au plus, faisant une apparition furtive au fond du tableau. L’instant d’après, ils auront disparu, réengloutis dans le fleuve de l’oubli. Ils n’auront jamais droit à leur propre livre. Ils n’auront mérité au mieux que quelques lignes en petits caractères, par la grâce d’une anecdote ou d’un trait d’excentricité. Leur destin fait écho à ce mot de Marcel Schwob qui résonne comme une épitaphe : « Chacun d’eux ne posséda réellement que ses bizarreries. » (Vies imaginaires.)

Harold Acton, Mémoires d’un esthète. Traduit de l’anglais par Jacques Georgel.

Julliard, 1991. La note est du traducteur.

Jeremy Lewis, Cyril Connolly. A Life. Jonathan Cape, 1997.

Sur le Brexit

Peu d’exemples mettent mieux en évidence la manière dont les protagonistes de la politique arrivent à précipiter les maux ou les événements qu’ils redoutent le plus, et leur capacité de travestir ou d’annuler les effets désastreux de leur conduite, quand ils sont sortis de difficulté.

André Chastel, le Sac de Rome, 1527.

Gallimard, « Bibliothèque des histoires », 1984.

Feux follets

[Denis] Grozdanovitch a accumulé des carnets de notes pendant quarante ans, sans publier un mot, et commence à peine, à soixante ans, à puiser dans ce réservoir d’observations.

Éric Bolson serait l’auteur d’un roman, Lame blanche, traduit de l’américain il y a plus de vingt ans chez Transes-Atlantique, à Nantes. La maison d’édition ayant disparu, le livre ne serait plus disponible en français, et Bolson aurait disparu aussi. Le journaliste Fabrice Gaignault prétend l’avoir rencontré dans le Donegal, en Irlande, en mars 2001, et soutient que Bolson, sortant de son mutisme, lui aurait glissé en guise d’adieu : « I don’t play anymore ! »

Grozdanovitch, Bolson : l’un apparaît tard, l’autre disparaît vite. Quelle différence avec les assommantes têtes à claques qui occupent le plancher à tout propos ! Quel soulagement qu’il existe encore des feux follets !

Jean-Pierre Issenhuth, Chemins de sable. Carnets 2007-2009.

Fidès, 2010.

Dix-huit ans

— De toute façon, dit-elle, c’était hier mon anniversaire. J’ai eu dix-huit ans.

Ils se récrièrent tous.

— Pourquoi ne l’avoir pas dit ?

— Je savais que vous en feriez toute une affaire, et que ça compliquerait tout.

Elle vida sa coupe.

— On l’a fêté. Voilà.

— Certainement pas, protesta Dick. C’est le dîner de demain soir qui sera votre dîner d’anniversaire. N’allez pas l’oublier, surtout. Dix-huit ans… mais c’est un âge terriblement important !

— J’ai toujours pensé qu’avant dix-huit ans, rien n’avait d’importance, dit Mary.

— Tout à fait d’accord, reconnut Abe. Après, non plus.

Francis Scott Fitzgerald, Tendre est la nuit (Tender Is the Night).

Traduction de Jacques Tournier. Belfond, 1985.

Rentrée

Le nouveau est un de ces poisons excitants qui finissent par être plus nécessaires que toute nourriture ; dont il faut, une fois qu’ils sont maîtres de nous, toujours augmenter la dose et la rendre mortelle à peine de mort.

Il est étrange de s’attacher ainsi à la partie la plus périssable des choses, qui est exactement leur qualité d’être neuves.

[…]

Le goût exclusif de la nouveauté marque une dégénérescence de l’esprit critique, car rien n’est plus facile que de juger de la nouveauté d’un ouvrage.

Paul Valéry, Choses tues (1930),

repris dans Tel Quel I (1941)

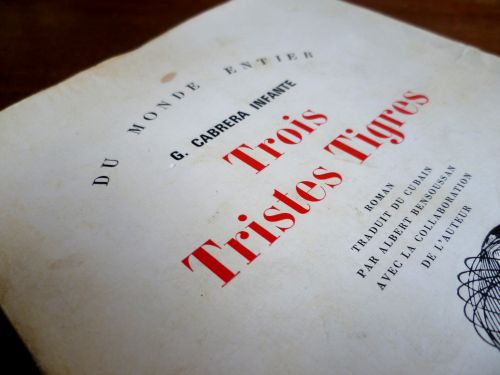

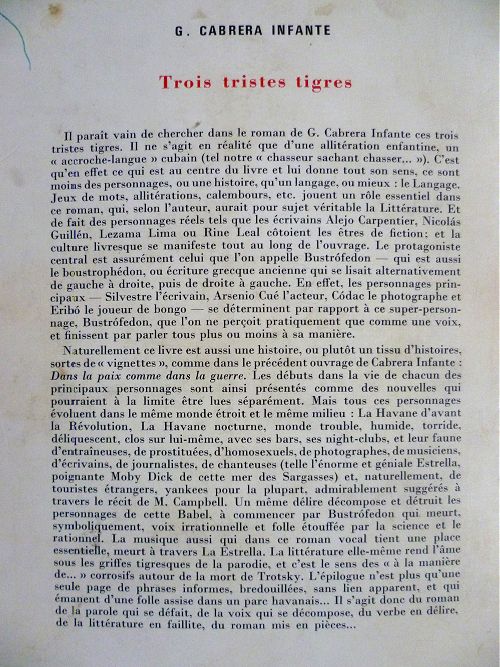

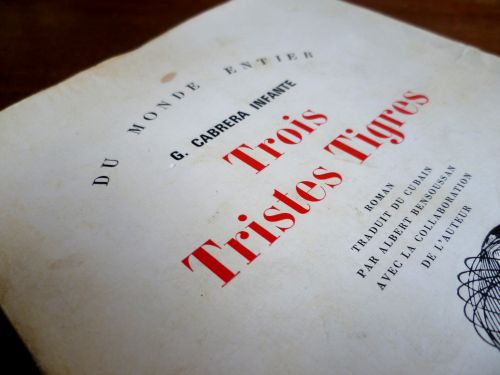

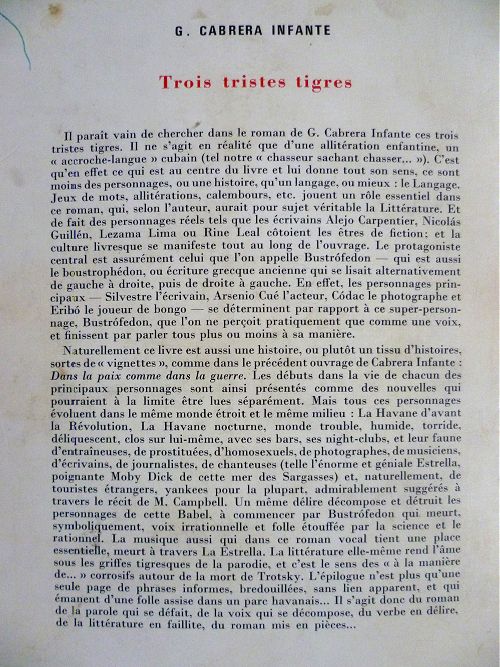

Notre coup de cœur de la rentrée : Trois Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante (1965, traduction d’Albert Bensoussan avec la collaboration de l’auteur, Gallimard, 1970). La quatrième de couverture (ci-dessous) propose une véritable analyse qui nous dispense d’un long commentaire sur ce livre foisonnant, polyphonique et jubilatoire. On espère voir un jour l’adaptation qu’en tira Raoul Ruiz en 1968, entreprise impossible — mais rien n’était impossible à l’homme qui s’attaquera trente ans plus tard au Temps retrouvé.

Fredric Brown au travail

Début de la jolie préface d’Elizabeth Brown à Paradoxe perdu de Fredric Brown. Jolie, et même discrètement émouvante, car on y sent entre les lignes l’immense affection de Mrs Brown pour feu son écrivain d’époux et combien il lui manque, sans qu’elle fasse bien entendu aucune allusion à leur vie privée. Tous ceux qui font profession d’écrire se reconnaîtront dans les lignes qui suivent (la première phrase dit tout) ; de même que leurs infortunés proches qui doivent les supporter au quotidien.

Fred détestait écrire ; mais il adorait avoir écrit. Il avait recours à tous les stratagèmes imaginables afin de retarder le moment de s’asseoir devant sa machine : il époussetait son bureau, improvisait sur sa flûte, lisait un peu, reprenait sa flûte. Lorsque nous séjournions dans un endroit où le courrier n’était pas distribué, il se rendait jusqu’au bureau de poste et, là, trouvait toujours un partenaire pour quelques parties d’échecs, ou d’un autre jeu. Lorsqu’il revenait à la maison, il était trop tard pour se mettre au travail. Au bout de quelques jours de ce manège, sa conscience commençait à la torturer et il s’installait enfin devant sa machine. Il tapait parfois une ligne ou deux, parfois quelques pages. Mais les livres finissaient par s’écrire.

Ce n’était pas un écrivain prolifique. Sa production moyenne d’une journée était de trois pages environ. Parfois, lorsqu’un livre paraissait en bonne voie, il abattait six ou sept pages ; mais cela demeurait l’exception.

Lorsqu’il construisait ses intrigues, Fred arpentait une pièce après l’autre. Comme nous passions l’un et l’autre une bonne partie de notre temps à la maison, le problème se posait de savoir à quel moment lui parler sans risquer d’interrompre le cours de ses pensées — ce qui lui déplaisait fort. Après plusieurs mesures inefficaces, je lui ai suggéré de coiffer sa casquette de toile rouge lorsqu’il ne voulait pas être dérangé. J’ai pris l’habitude de toujours regarder son crâne avant d’ouvrir la bouche.

Elizabeth Brown

Traduction de Jean Sendy

Calmann-Lévy, 1974 ; rééd. J’ai lu, 1977