Femme au foyer désespérée

The publicity sheet for the Viking (US) edition calls Emma ‘the original desperate housewife’, which, cheesy though it sounds, isn’t far off the mark. Madame Bovary is many things — a perfect piece of fictional machinery, the pinnacle of realism, the slaughterer of Romanticism, a complex study of failure — but it is also the first great shopping-and-fucking novel.

Julian Barnes, « Translating Madame Bovary »,

Through the Window, Vintage, 2012

Une revue idéale

Extrait d’une lettre de Paul Valéry adressée à Rome, en 1924, à Valery Larbaud, au sujet de la revue Commerce, fondée la même année par le trio Larbaud-Valéry-Fargue. Quiconque a trempé dans la confection de revues s’y reconnaîtra, surtout dans la première phrase.

J’aurais bien voulu que nous fondassions une revue où il n’y aurait pas eu à écrire. Vous sentez quel avantage ! Lecteur, auteur, tout le monde content. Sans aller si avant dans la perfection du genre, on aurait pu réaliser ce que j’avais ideato quand j’avais vingt-trois ans et la phobie du porte-plume. Je voulais faire une revue de deux à quatre pages. Titre : l’Essentiel. Et rien que des idées, en deux ou trois lignes. Rien que du maigre. On aurait signé en initiales, par économie.

Cité par André Beucler dans ses souvenirs, De Saint-Pétersbourg à Saint-Germain-des-Prés (Gallimard, 1980).

Anthologie

Élisabeth Dayre (1860-1933) épousa en 1899 le poète symboliste Gustave Kahn. Ses nombreuses liaisons antérieures avec des écrivains (Saint-Pol Roux, Jean Moréas, Rodolphe Darzens, et l’on en passe) l’avaient fait surnommer « La Petite Anthologie ».

Entre les lignes

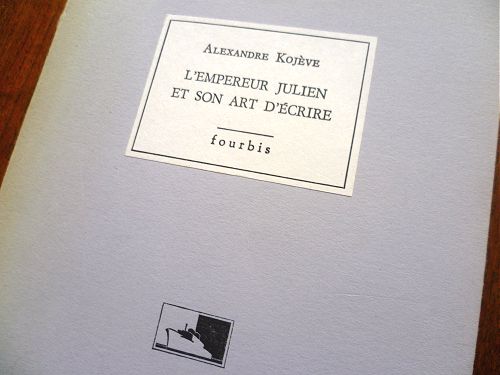

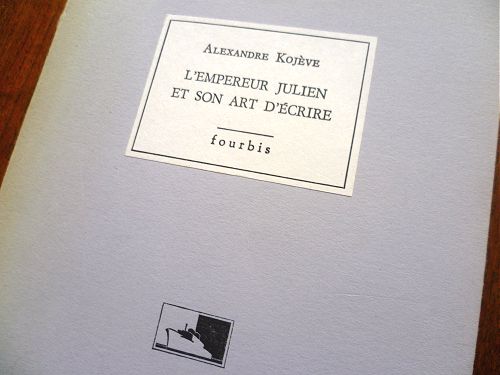

Le bonheur du jour, c’est d’avoir pu remettre la main sur cette plaquette de Kojève parue chez Fourbis en 1990. J’aimais bien cet éditeur (actif de 1986 à 1998), qui publiait d’élégants petits livres et avait un beau catalogue où Michel Leiris côtoyait Adalbert Stifter. Mais puisque, conformément à certaine tradition française, il ne s’était pas donné la peine d’en indiquer la provenance, signalons que l’Empereur Julien et son art d’écrire parut originellement en anglais, traduit par J. H. Nichols, dans un volume d’hommages à Leo Strauss (Ancients and Moderns. Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, J. Cropsey, New York, Basic Books, 1964).

En voici l’introduction. En un temps qui n’en a que pour la transparence et l’histrionisme d’une écriture brute de décoffrage censée garantir l’expression d’une « vérité » qu’on vous balance dans la gueule, on goûte assez cet éloge d’un art d’écrire reposant sur la transmission indirecte, le camouflage stratégique et le brouillage des pistes, non exempt, le cas échéant, d’une part de jeu — et qui appelle en retour un art de lire entre les lignes. Kojève nous rappelle aussi que si chaque texte invente son lecteur, chaque époque produit ses modalités de lecture, une sorte de mode d’emploi tacite partagé par la communauté des auteurs et des lecteurs, dont il faut tenir compte dans l’appréhension des textes anciens.

Dans un livre sur l’Art d’écrire, justement remarqué parce qu’effectivement remarquable, Leo Strauss nous a rappelé ce qu’on n’avait que trop tendance à oublier depuis le XIXe siècle. À savoir qu’il ne fallait : ni prendre à la lettre tout ce qu’avaient écrit les grands auteurs d’autrefois, ni croire qu’ils avaient toujours explicité dans leurs écrits tout ce qu’ils voulaient y dire.

Pratiquement, l’art ancien qu’a redécouvert Les Strauss consistait à écrire à peu près le contraire de ce qu’on pense, afin de camoufler ce que l’on dit. Ce camouflage littéraire avait deux buts nettement distincts, mais qui pouvaient se combiner. D’une part, on pouvait camoufler sa pensée pour échapper à une persécution due à l’intolérance, qui naît nécessairement tant du savoir soustrait au doute avec raison que de toute opinion soustraite au doute à tort. D’autre part, le camouflage littéraire pouvait servir à former une élite : l’écrit était alors censé pouvoir endoctriner les rares élus capables de comprendre la doctrine camouflée qui heurte les préjugés, tout en confirmant les éventuels lecteurs moyens dans leur ignorance « traditionnelle », parfois dite « docte » et toujours supposée « salutaire ». Dans ce cas, le camouflage poursuivait subsidiairement un but pédagogique, en exerçant la sagacité du lecteur de choix. Mais, last but not least, cet art d’écrire était aussi un art de jouer, ne serait-ce qu’avec soi-même ; l’auteur se plaçant dans l’attitude « ironique » bien connue qui s’exprime en français en disant : À bon entendeur — salut !

Quoi qu’il en soit, l’art d’écrire en question exige comme complément nécessaire un art de lire entre les lignes, fort négligé depuis un certain temps, mais que Leo Strauss a remis en honneur dans et par ses écrits pour notre bien à tous. Et c’est pourquoi j’ai cru pouvoir lui rendre hommage en essayant à mon tour de lire entre les lignes des écrits d’un auteur digne de lui, vu qu’il s’agit non seulement d’un philosophe ancien, mais encore d’un empereur authentique, bien qu’inefficace parce qu’en retard (ou en avance ?) sur ce que fut son temps.

D’ailleurs, les écrits philosophiques de l’empereur Julien sont particulièrement intéressants à un double point de vue. D’une part, parce que l’auteur y parle explicitement de cet « art d’écrire » dont Leo Strauss a récemment reparlé en des termes presque identiques, sans avoir semble-t-il connu ce qu’en avait dit son auguste prédécesseur. D’autre part, parce que le sort de ces écrits montre qu’un auteur peut ouvertement parler de cet art sans être pour autant empêché de l’exercer lui-même avec un plein succès.

Alexandre Kojève, l’Empereur Julien et son art d’écrire.

Fourbis, 1990.

Le livre de Strauss auquel Kojève fait allusion (et qu’il me donne envie de lire) est la Persécution et l’Art d’écrire, traduction d’Olivier Sedeyn, Gallimard, « Tel », 2009. Écrit entre 1941 et 1948, il « traite des relations entre la philosophie et la politique à travers l’analyse de deux classiques de la pensée juive : le Guide des égarés de Moïse Maïmonide et le Kuzari de Yéhuda Halévi, et du Traité théologico-politique de Baruch Spinoza. »

(Merci à CT et CJ, qui savent pourquoi.)

Bon conseil

Jean Paulhan, qui avait vécu à Madagascar, affirmait que lorsqu’on voyait un requin en se baignant il fallait aboyer dans l’eau, car les requins, ajoutait-il, ont peur des chiens.

André Pieyre de Mandiargues, Ultime Belvédère.

Fata Morgana, 2003.

Les Terriens restent à inventer

La période de mes voyages a coïncidé avec celle de mon innocence. Elle a donc fini par ralentir. Je ne suis plus certain aujourd’hui de croire que la Terre est ronde. Que la nature humaine est la même partout. Notre planète est un agglomérat d’îles, d’astéroïdes. La mondialisation est à mille années-lumière de nous. Les Terriens restent à inventer. Rien ne serait plus désirable que leur apparition. L’écriture sert à ça. À le rendre possible.

Luc Dellisse, le Jugement dernier.

Les Impressions Nouvelles, 2007.

Déformation professionnelle

The West Wing, 6e saison, 7e épisode, « A Change Is Gonna Come »

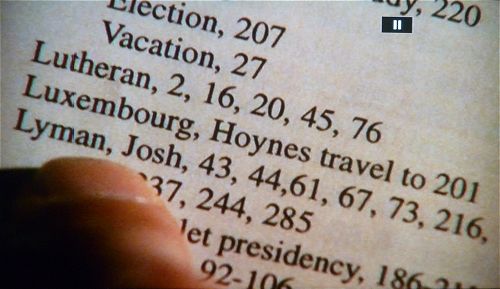

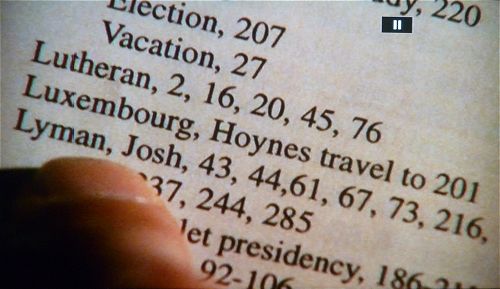

Dans un insert de quatre secondes (Josh Lyman parcourt l’index des mémoires de l’ex-vice-président Hoynes, à la recherche des pages le concernant), constater qu’il manque une virgule entre travel to et 201 et, à la ligne suivante, une espace entre la virgule et 61.