Mes séjours à Montréal se déroulent sur le mode des retrouvailles : avec des amis chers, avec des rituels, des lieux, des parcours de prédilection. L’emplette, au musée McCord, de l’excellent guide d’Helen Malkin et Nancy Dunton sur l’architecture contemporaine montréalaise (PUM, 2016) m’aura aidé cette fois à éviter la sclérose en me suggérant des promenades dans des quartiers où j’ai vécu naguère mais qui se sont profondément transformés (le quartier Alexandra-Marconi, rebaptisé Mile-Ex, ça fait plus chic) et d’autres où je n’avais jamais mis les pieds, tel le faubourg des Récollets. Anciens quartiers de fabriques et de manufactures, longtemps laissés à l’abandon, à présent « réhabilités », comme on dit, suivant une pratique estimable et qui a cours dans la plupart des villes, de Rotterdam à Turin.

Montréal, pas plus qu’une autre ville, n’est dépourvue d’aberrations urbanistiques, et il y pousse des horreurs comme partout ailleurs (sans parler des travaux interminables, chaussées, trottoirs ouverts dans tous les coins, puis rebouchés, pour être éventrés à nouveau quelques mois plus tard). Guidé durant quelques après-midis par mes nouvelles amies Malkin et Dunton, j’ai néanmoins été séduit par la qualité de nombreuses réalisations, et surtout par le souci de leurs maîtres d’œuvre d’intégrer harmonieusement leurs constructions au bâti existant. Il faudrait imposer aux architectes liégeois un stage à Montréal.

En passant

Dans le lobby du chic hôtel Intercontinental, mur d’assiettes de Fornasetti.

Au Record

Publicité gratuite pour le Record, 7622 rue Saint-Hubert. Lumière tamisée, ambiance musicale de qualité, des années 1940 à nos jours, assurée par la collection personnelle de 2 500 vinyles du patron. Je veux une succursale de ce bar à Liège.

Faut pas confondre

Quartier Alexandra-Marconi. Les facteurs doivent bien s’amuser.

Salon de coiffure Sacré-Cœur, rue Beaubien Est. Elvis et Jésus, divinités protectrices du kitsch, veillent sur les lieux.

Le groupe de Beaver Hall

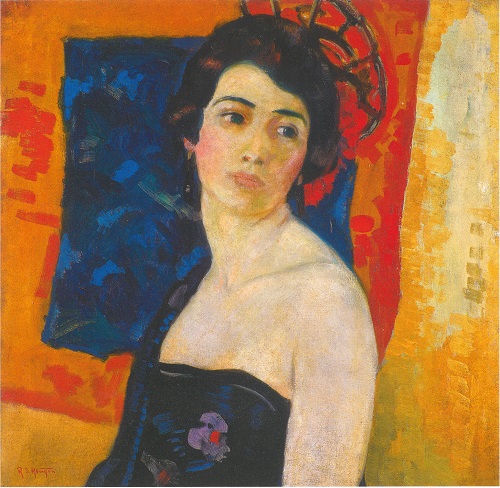

Prudence Heward, Au théâtre (1928)

Au musée des Beaux-Arts de Montréal, découverte du groupe de Beaver Hall dont je m’étonne de n’avoir jamais entendu parler alors qu’au temps de mon adolescence on nous rebattait les oreilles avec le sempiternel groupe des Sept.

Le groupe doit son nom à l’adresse d’un studio partagé, au 305 de la côte du Beaver Hall. Ses membres s’étaient connus durant leurs années de formation à l’Art Association of Montreal, où ils avaient reçu l’enseignement de William Brymner. Son existence fut brève : de 1920 à 1923, le temps d’organiser quatre expositions collectives. Il n’en a pas moins joué un rôle significatif dans la vie artistique montréalaise et le développement de l’art moderne au Canada.

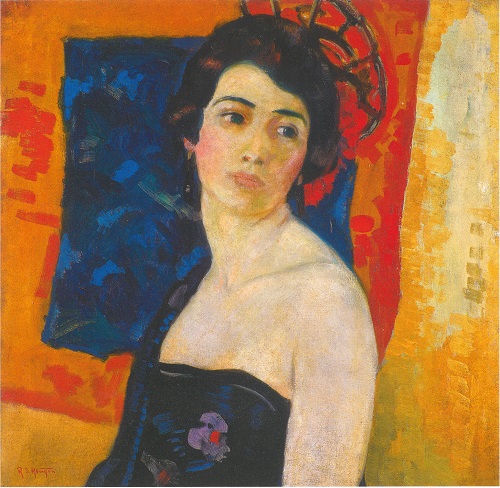

Si ses membres entretenaient assurément des affinités esthétiques, le groupe ne constitua nullement une école mais plutôt une association informelle d’individualités fortes s’épaulant mutuellement au quotidien et partageant le même style de vie « bohème ». Contrairement au groupe des Sept, qui se concentrait principalement sur les paysages canadiens, les peintres de Beaver Hall exploraient une grande variété de sujets, dans des styles ressortissant à divers courants du modernisme figuratif de l’entre-deux-guerres. Peut-être cette absence d’unité stylistique explique-t-elle que les Beaver-halliens, contrairement aux Sept, n’aient pas laissé d’empreinte dans la culture générale. Parmi les tableaux exposés au musée, plus que les paysages et les natures mortes, se détachent nettement de beaux portraits et des scènes de la vie montréalaise.

Outre ce thème urbain, la singularité la plus frappante du groupe est le nombre important, exceptionnel à sa date, d’artistes femmes en son sein, ayant toutes envisagé la pratique artistique comme une activité légitime à temps plein (et non comme une occupation « du dimanche ») et mené une vie indépendante et libre au regard des conventions sociales de l’époque (une seule d’entre elles, à ce que j’ai lu, Lilias Torrance Newton, convola en justes noces et fonda une famille, sans pour autant cesser de peindre).

Les membres du groupe : Nora Collyer, Emily Coonan, James Bisset Crockart, Prudence Heward, Randolph Stanley Hewton, Edwin Holgate, A. Y. Jackson, Mabel Lockerby, Mabel May, Kathleen Morris, Lilias Torrance Newton, Sarah Robertson, Anne Savage, Ethel Seath, Adam Sherriff Scott, Regina Seiden et William Thurtan Topham.

Randolph Stanley Hewton, Carmencita (1922)

Norman Parkinson en mouvement

Les expositions du musée McCord consacrées à la mode sont toujours réussies, qu’il s’agisse de présenter une époque (la mode de l’Expo 67 à Montréal), l’œuvre d’un couturier (Balenciaga) ou celle d’un photographe (Horst P. Horst). L’exposition Norman Parkinson, photographe anglais dont j’ignorais l’existence, ne déroge pas à la règle.

Photographe de mode et portraitiste de vedettes (Audrey Hepburn, David Bowie, Jane Birkin, les Beatles et les Rolling Stones…), Parkinson a été actif durant près de six décennies, des années 1930 à la fin des années 1980. Associé principalement à Vogue, il a collaboré à d’autres magazines, tels que Harper’s Bazaar, Queen et Town & Country. Aussi doué pour le noir et blanc que pour la couleur, il appartient à la génération qui a réinventé la photographie de mode, en délaissant les poses statiques au profit d’un style dynamique et vivant, non dénué d’humour, et en faisant sortir les mannequins des studios pour investir les lieux extérieurs. L’impression de spontanéité qui se dégage de nombre de ses images s’appuie sur un sens très sûr de la composition.

Bien conçue, scénographiée et proportionnée (ni trop ni trop peu), l’exposition présente quatre-vingt photographies et une soixantaine de couvertures de magazines. En regard, une dizaine de robes et d’ensembles splendides de grands couturiers français, italiens et anglais, réalisés entre les années 1930 et 1970.