À la brocante

J’étais (inutile de le dire) pleine de zèle, de foi et d’amour, mais j’ignorais tout de mon métier. Aussitôt tous les êtres vivants qui en étaient le plus incapables se mirent en tête de me l’apprendre.

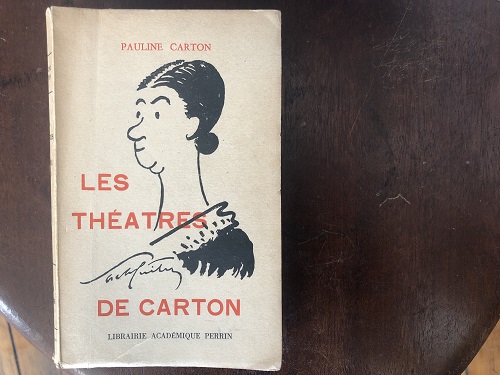

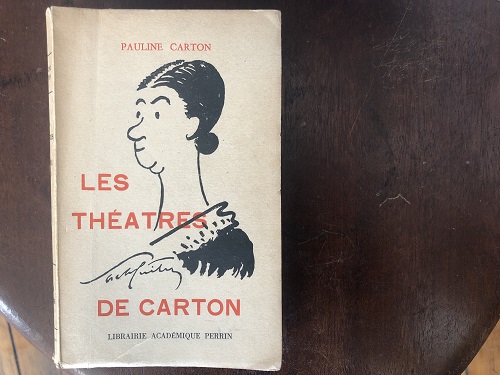

À la brocante, la deuxième édition des souvenirs de théâtre de Pauline Carton (Perrin, 1947 ; la première édition avait paru en 1938). Portrait en frontispice et préface de Sacha Guitry.

Enlevés d’une plume vive et imagée, ces mémoires pétillent d’esprit. La comédienne raconte avec malice et drôlerie ses débuts peu prometteurs, les répétitions, l’ambiance des coulisses. Au fil des pages entrent en scène débutantes et vieux cabots, régisseurs, habilleuses, metteurs en scène et autres gens de théâtre chez qui solidarité de troupe et jalousie professionnelle font bon ménage. Particulièrement réjouissante est l’évocation des tournées de province calamiteuses où la débrouillardise compense un manque criant de moyens, devant des parterres indulgents qui en ont vu bien d’autres. Notre aspirante tient chaque soir plusieurs petits rôles tout en assurant les fonctions de bruiteuse, de musicienne et d’accessoiriste. Ces anecdotes alternent avec des observations bien vues sur la psychologie du public, l’évolution du jeu théâtral, les tout débuts du cinéma. Ajoutons que le texte est illustré de vignettes, où la mémorialiste fait montre d’une même vivacité de trait que dans son récit.

Pauline Carton a publié en 1958 un second volume de mémoires, Histoires de cinéma (Éditions du Scorpion), sur lequel on tâchera de mettre la main.

***

Un musicien de l’ombre

Rémi Foutel, En studio avec Alain Goraguer. Le Mot et le Reste, 2024.

Longtemps négligés, les arrangeurs-orchestrateurs français font l’objet d’une attention nouvelle et ce n’est que justice. France Musique leur dédie des podcasts. Serge Elhaik leur a consacré une somme monumentale de deux mille pages, les Arrangeurs de la chanson française. Deux cents rencontres (Textuel, 2018). Dans leur passionnant Gainsbook (Seghers, 2019), remarquable récit-analyse du travail de Serge Gainsbourg en studio, séance après séance, étayé par un énorme travail d’enquête et richement illustré, Sébastien Merlet et son équipe rendent la part qui leur revient aux collaborateurs successifs du chanteur – Alain Goraguer, Michel Colombier, Jean-Claude Vannier, Alan Hawkshaw… –, avec lesquels il se brouilla fréquemment, en raison de sa tendance à minimiser leur apport, en particulier pour la musique de film.

Ces personnages de l’ombre ont de quoi fasciner. Quiconque a travaillé à la commande, dans quelque domaine que ce soit, ne peut qu’admirer leur métier à toute épreuve, leur polyvalence et leur faculté d’adaptation dans des délais serrés. Sans eux, y aurait-il eu un âge d’or de la chanson française ? Qu’auraient été Jacques Brel sans les orchestrations de François Rauber, Léo Ferré sans Jean-Michel Defaye, Charles Aznavour sans Paul Mauriat ?

Durant les dernières années de la vie d’Alain Goraguer, Rémi Foutel avait su gagner la confiance et l’amitié de cet homme notoirement réfractaire à l’exercice de l’entretien et du commentaire sur son travail, qui lui avait ouvert ses archives. La monographie qu’il lui consacre apporte donc du nouveau sur cette grande figure tout en inscrivant son parcours dans le contexte d’une ère de l’industrie musicale à présent révolue.

Durant les dernières années de la vie d’Alain Goraguer, Rémi Foutel avait su gagner la confiance et l’amitié de cet homme notoirement réfractaire à l’exercice de l’entretien et du commentaire sur son travail, qui lui avait ouvert ses archives. La monographie qu’il lui consacre apporte donc du nouveau sur cette grande figure tout en inscrivant son parcours dans le contexte d’une ère de l’industrie musicale à présent révolue.

Né à Rosny-sous-Bois et formé à Nice où s’étaient installés ses parents, Goraguer fut pianiste de jazz pour happy few, compositeur pour la chanson et le cinéma et orchestrateur. Caractère modeste et discret qui mit l’essentiel de son talent au service d’autrui, ce taiseux n’en était pas moins doté d’un humour à froid et d’un goût du calembour qui séduisirent d’emblée Boris Vian et Serge Gainsbourg. Stakhanoviste par angoisse du pigiste (ne jamais refuser une commande parce qu’on ne sait pas de quoi demain sera fait), il fuyait la publicité et n’était jamais plus heureux que dans le cocon d’un studio d’enregistrement.

Ce qui impressionne chez lui, outre sa capacité de travail et sa vitesse d’exécution, est son côté caméléon, l’incroyable variété des artistes dont il habilla les chansons, en inventant pour chacun un paysage musical approprié : outre Vian et Gainsbourg première époque, Boby Lapointe, Jean Ferrat, France Gall, Nana Mouskouri, Salvatore Adamo, Georges Moustaki, Isabelle Aubret… Sa vie durant, Goraguer resta curieux de rythmes et de sons nouveaux. En témoigne par exemple la partition électronique composée pour le film d’animation la Planète sauvage de René Laloux, son œuvre la plus originale pour le cinéma.

C’était aussi une autre époque. Les disques se vendaient par palettes. Les firmes phonographiques avaient de l’argent et investissaient les moyens qu’il fallait dans des séances d’enregistrement soignées : un arrangeur-orchestrateur, un copiste de partitions, des heures de studio, des choristes et un orchestre de quarante cordes quand il le fallait. Sans oublier les musiciens de studio, qui formaient une espèce à part (il en est souvent question aussi dans le Gainsbook de Merlet). Ces professionnels aguerris, capables d’interpréter à vue une partition qu’ils venaient de découvrir, dans tous les styles musicaux imaginables, constituaient une corporation informelle, jalouse de ses prérogatives, se refilant des tuyaux sur les séances d’enregistrement à venir. Dans le milieu, on les surnommait aimablement les requins.

Tout cela a coïncidé grosso modo avec les Trente Glorieuses et disparu à l’orée des années 1980. Goraguer qui, sentant le vent tourner, arrondissait déjà ses fins de mois en composant sous pseudonyme de la musique de films porno (ce qui paraît l’avoir fort amusé), a connu un dernier carton en écrivant le thème et la musique de fond de Gym Tonic, l’émission à succès de culture physique d’Antenne 2. Le disque fut un bestseller.

Au passage, il est émouvant d’apprendre qu’à une période où plus aucune firme ne voulait de Boby Lapointe, parce que ses disques ne se vendaient pas, c’est Joe Dassin, grand fan du chanteur, qui fort de son propre succès fit pression auprès de son label pour lui décrocher un contrat et finança les séances d’enregistrement. Amusant aussi de découvrir que Lapointe avait beaucoup de mal à chanter en mesure en se calant sur le tempo de la petite formation qui l’accompagnait. Goraguer se tenait à ses côtés dans la cabine et lui tapotait l’épaule pour lui dire : vas-y, c’est à toi.

Il a manqué à ce livre d’une lecture agréable un dernier toilettage pour en bannir les nombreuses anacoluthes et quelques coquilles. Un index des noms propres aurait été fort utile mais il n’y a décidément rien à espérer des éditeurs français sous ce rapport.

Procurée par Olivier Julien, cette anthologie de trois CD

dédiée aux jeunes années d’Alain Goraguer est très recommandable.

Un de mes thèmes préférés de Goraguer : Nous avions vingt ans, composé pour le film de Pierre Kast le Bel Âge, avec sa petite phrase au piano si caractéristique et qui serre le cœur à chaque écoute. On notera aussi la présence du vibraphone, qu’employait également Goraguer à la même époque dans ses arrangements pour Serge Gainsbourg (cf. par exemple Ce mortel ennui). Boris Vian, qui tenait un second rôle dans le film de Kast, écrivit sur cette mélodie des paroles pour Magali Noël.

La fiction et son double

Muriel Spark, Intentions suspectes (Loitering with Intent, 1981). Traduit de l’anglais par Alain Delahaye. Fayard, 1983. Rééd. Gallimard, « Folio », 1989, et Robert Laffont, « Pavillons poche », 2025.

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Fleur Talbot achève l’écriture de son premier roman. Pour assurer sa subsistance, elle accepte un emploi de secrétaire à l’Autobiographical Association. Ce club improbable, dirigé par Sir Quentin Oliver, réunit divers spécimens fatigués de la bonne société : excentriques, pompeux imbéciles, ratés et demi-gâteux, que le snob et manipulateur Sir Quentin a convaincu de l’intérêt d’écrire leurs mémoires, en leur recommandant de ne pas hésiter à broder pour leur donner de l’intérêt. Fleur soupçonne assez vite l’association de dissimuler une officine de chantage. Les événements suspects se multiplient, propres à illustrer le fait que si l’art imite la nature, la nature imite aussi bien l’art – en l’occurrence le roman que Fleur est en train d’écrire, et dont le manuscrit lui est bientôt volé.

Plusieurs éléments, parfaitement fondus dans la narration, concourent à créer un univers romanesque riche, aux couches indissociables.

— Les réflexions de Fleur sur son travail de romancière et la finesse avec laquelle est suggéré combien sont poreuses et ambivalentes les frontières entre réalité et fiction, dans un climat de complot obscur dont les fils se tirent en coulisse et dont nous ne saisissons que des bribes. Parce qu’il l’aimante ou la saisit dans ses linéaments profonds, le roman en cours d’écriture finit par contaminer la réalité (observée, vécue, transposée ou réinventée) au point de l’anticiper.

— Le statut indécidable de la narratrice : assurément plus clairvoyante et observatrice que son entourage (au prix d’un léger complexe de supériorité), Fleur Talbot est-elle reliable ou unreliable ?

— La manière irrésistible dont, chez Spark, les événements dramatiques se colorent de comédie, voire de burlesque (cf. une autre de ses grandes réussites, Demoiselles aux moyens modestes).

— Une épatante galerie de personnages : outre la cohorte de débiles déjà cités, « meilleures amies » dont on ne se méfie jamais assez, écrivaillons frustrés, logeurs désagréables, secrétaires acariâtres, vieilles toquées (ou qui font semblant de l’être).

— Enfin, à l’arrière-plan, l’ambiance prégnante du Londres de l’après-guerre, les logements sinistres, les fins de mois difficiles, les restes d’une société de classes exténuée.

La mémoire vagabonde

Marcel Ophuls, Mémoires d’un fils à papa. Calmann-Lévy, 2014. Ouvrage pourvu d’un index.

À Munich, la crise fut déclarée entre les producteurs et mon père. À la suite des retards successifs, les producteurs avaient envoyé des lettres recommandées à Max Ophuls, qui les faisait encadrer derrière du verre et en tapissait sa loge.

Marcel Ophuls n’a plus sa belle mémoire d’antan, affirme-t-il en préambule, depuis un certain matin de 1986 où il fut tabassé par des barbouzes et abandonné sur une plage de Rio, gravement commotionné. Plus de mémoire, mais des souvenirs vifs et précis – quoique parfois légèrement inexacts. De là la progression de ce livre, à la fois chronologique et vagabonde – vagabondage que prolongent d’innombrables notes de bas de page apportant une précision, une anecdote, un rebond. Dans cet art du montage procédant par associations d’idées, où la confidence intime croise l’écho des grandes tragédies du XXe siècle, on reconnaît la patte du cinéaste. « Pas de nombrilisme, pas de fausse nostalgie, pas de langue de bois », annonce le mémorialiste. De langue de bois, on ne trouvera assurément pas sous sa plume. Ses admirations sont aussi fortes que ses inimitiés. Les jugements tranchés, le tempérament chicaneur vont cependant de pair avec une curiosité presque gourmande pour la complexité humaine. « Je ne suis pas un homme gentil, ni un gentilhomme. J’espère tout au plus être tolérant. On n’a pas besoin d’aimer les gens, me semble-t-il, pour s’intéresser à eux. » Un exemple assez drôle, à propos d’Albert Speer : « Dans ses Mémoires, qui valent bien la peine d’être lus, ce grand criminel de guerre nazi observait tout ce qui se passait autour de lui, décrivait tout et mentait assez peu, sauf sur l’essentiel. » Le cinéaste se considère lui-même avec lucidité. Sans fausse modestie quand il évoque ses réussites (le Chagrin et la Pitié, son film le plus connu ; The Memory of Justice, à ses yeux son meilleur film), il se montre sans indulgence pour ses ratages, ses erreurs de parcours et de jugement.

Marcel Ophuls n’a plus sa belle mémoire d’antan, affirme-t-il en préambule, depuis un certain matin de 1986 où il fut tabassé par des barbouzes et abandonné sur une plage de Rio, gravement commotionné. Plus de mémoire, mais des souvenirs vifs et précis – quoique parfois légèrement inexacts. De là la progression de ce livre, à la fois chronologique et vagabonde – vagabondage que prolongent d’innombrables notes de bas de page apportant une précision, une anecdote, un rebond. Dans cet art du montage procédant par associations d’idées, où la confidence intime croise l’écho des grandes tragédies du XXe siècle, on reconnaît la patte du cinéaste. « Pas de nombrilisme, pas de fausse nostalgie, pas de langue de bois », annonce le mémorialiste. De langue de bois, on ne trouvera assurément pas sous sa plume. Ses admirations sont aussi fortes que ses inimitiés. Les jugements tranchés, le tempérament chicaneur vont cependant de pair avec une curiosité presque gourmande pour la complexité humaine. « Je ne suis pas un homme gentil, ni un gentilhomme. J’espère tout au plus être tolérant. On n’a pas besoin d’aimer les gens, me semble-t-il, pour s’intéresser à eux. » Un exemple assez drôle, à propos d’Albert Speer : « Dans ses Mémoires, qui valent bien la peine d’être lus, ce grand criminel de guerre nazi observait tout ce qui se passait autour de lui, décrivait tout et mentait assez peu, sauf sur l’essentiel. » Le cinéaste se considère lui-même avec lucidité. Sans fausse modestie quand il évoque ses réussites (le Chagrin et la Pitié, son film le plus connu ; The Memory of Justice, à ses yeux son meilleur film), il se montre sans indulgence pour ses ratages, ses erreurs de parcours et de jugement.

Max Ophuls, son génie, ses extravagances, sa distraction phénoménale, ses coups de colère, ses méthodes de tournage, sa carrière volante entre l’Allemagne, l’Italie, Hollywood et la France, occupe de nombreuses pages de ces mémoires ; pages admiratives mais non hagiographiques. Au total, il semble que Marcel ait assez bien surmonté l’écueil écrasant d’être le fils d’un artiste exceptionnel lorsqu’on ambitionne d’exercer la même profession que lui.

Il connut un début de carrière classique pour un cinéaste français de sa génération, contemporaine de la Nouvelle Vague : quelques années d’assistanat, puis un sketch du film l’Amour à vingt ans grâce au coup de pouce de François Truffaut (qui restera, sa vie durant, un soutien fidèle) ; puis un premier long métrage, Peau de banane, polar à l’américaine adapté de Charles Williams, avec Belmondo et Jeanne Moreau, qui fut un succès commercial. Qui sait ce qu’aurait été la suite de sa carrière s’il avait écouté le conseil de Serge Silberman et n’avait pas accepté de réaliser un mauvais film d’Eddie Constantine en Espagne ? Le bide de ce navet (le mot est d’Ophuls) coula instantanément sa réputation de jeune cinéaste prometteur, comme l’avait prédit Silberman. Et c’est ainsi qu’Ophuls, pour assurer sa subsistance, intégra l’équipe de Zoom (antenne rédactionnelle qui maintenait par la ruse une relative indépendance éditoriale au sein de l’ORTF) et qu’il devint l’un des plus grands cinéastes documentaires du XXe siècle. La suite, ce fut, à l’instar de son père, une carrière itinérante entre la France, l’Allemagne, l’Angleterre et les États-Unis, au gré des commandes et des engagements à la télévision, dans la presse ou dans l’enseignement. Ce parcours, qui est aussi une traversée d’un demi-siècle d’histoire (la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, la Libération, Mai 68, la guerre du Vietnam, la chute du Mur de Berlin, les guerres de Yougoslavie), nous vaut des aperçus concrets sur les milieux du journalisme, du cinéma, de la télé et de l’université, les querelles avec les producteurs, les conflits avec la censure ; des croquis au vol, élogieux ou poivrés, de Pierre Mendès France, Simone Veil, François Mitterrand, Bertolt Brecht, Louis Jouvet, James Mason, John Huston, Preston Sturges, Marlene Dietrich et bien d’autres. Au passage, Ophuls dit quelques mots éclairants de sa conception du documentaire et de ses méthodes de travail, cousines de celles de Frederick Wiseman qu’il admirait beaucoup : une subjectivité assumée ; pas de pré-scénarisation, jamais, car l’art du documentaire consiste à « essayer de rencontrer la réalité en tournant ».

Lectures expresses

Pierre Belfond, Scènes de la vie d’un éditeur. Fayard 2006.

Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.

Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.

En vingt-cinq ans d’activité, Pierre et Cora Belfond ont édifié un catalogue aussi varié qu’équilibré, où l’édition de bestsellers américains dont ils furent les pionniers en France avec Robert Laffont (The Love Machine, Les oiseaux se cachent pour mourir) permettait de maintenir la maison à flot en finançant les secteurs peu ou non rentables qui leur tenaient à cœur : la poésie et le roman français, la littérature étrangère, les livres sur la musique et sur l’art, deux de leurs grandes passions. L’entrée en Bourse de la maison, dans les années 1980, lui apporta sur le moment le ballon d’oxygène dont elle avait besoin, mais signa à terme la fin de son indépendance et son absorption par les éditions Masson. Une page de l’histoire de l’édition se tournait, avec l’entrée en scène des gestionnaires.

Si tous les chapitres de ce gros volume ne sont pas d’un égal intérêt, l’ensemble se recommande par sa franchise et son allant. Doté d’un sens du portrait et d’un bon talent de conteur, Belfond raconte avec un enthousiasme égal ses réussites et ses échecs, les paris improbables remportés contre toute attente, les occasions manquées, les coups durs et les rétablissements acrobatiques. La conclusion qu’on en tire – comme à la lecture de tant d’autres mémoires d’éditeurs – est que le commerce des livres est le plus imprévisible qui soit.

Lectures expresses

Hampton Charles [Roy Peter Martin], Miss Seeton au service de Sa Majesté (Miss Seeton, by Apointment, 1990). Traduit de l’anglais par Katia Holmes. 10/18, « Grands Détectives », 1999.

Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.

Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.

Professeur de dessin à la retraite, Emily D. Seeton est une excentrique de province que son entourage prend pour une aimable toquée. La police lui alloue une petite rémunération mais sa collaboration à Scotland Yard est tout involontaire. D’une part, elle a la manie de griffonner sans y penser des croquis sur des feuilles volantes. Or, ces dessins transposent de façon sibylline des personnes ou des situations qu’elle a observées sans y prêter d’attention particulière. Correctement interprétés, ils aident l’inspecteur Delphick à résoudre les affaires criminelles dont il a la charge. D’autre part, Miss Seeton, équipée d’un parapluie redoutable, a le don de se placer dans des situations impossibles et de dénouer malgré elle les intrigues par son comportement erratique, motivé à son sens par un strict respect des convenances mais aberrant aux yeux d’autrui. Sa candeur désarmante fait qu’elle ne comprend pas toujours ce qui se passe autour d’elle.

Miss Seeton au service de Sa Majesté se déroule à l’époque du swinging London (avec, au passage, une allusion à l’affaire des Cinq de Cambridge). Une vendeuse de grand magasin remporte un concours de mannequinat organisé par un magazine de mode. Elle aura l’honneur d’être photographiée par Cédric Benbow (photographe de la gentry inspiré de Cecil Beaton) dans le cadre prestigieux d’un manoir de province, vêtue des plus beaux atours et parée de bijoux hors de prix prêtés par des collectionneurs. Pour arrondir ses fins de mois, notre vendeuse avait posé pour des photos osées. Un cambrioleur la fait chanter pour en faire sa complice afin de dérober les précieux bijoux. L’intrigue entrecroise habilement les parcours de nombreux personnages, reliés à leur insu les uns aux autres. Le tout, appuyé sur l’observation amusée des mœurs anglaises, baigne dans une ambiance joyeusement loufoque. Une parfaite lecture estivale.

Lectures expresses

Dorothy Whipple, High Wages (1930). Rééd. Persephone Books, 2009.

Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années.

Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années.

L’évolution du commerce de détail et l’essor des grands magasins, la naissance du consumérisme, consécutifs à la Révolution industrielle, ont inspiré de nombreux romans à partir d’Au bonheur des dames. Au passage, ces fictions ont engendré un nouveau type populaire, celui de la shop girl. High Wages s’inscrit dans ce courant *. Situé de part et d’autre de la Première Guerre mondiale dans une petite ville du Lancashire, le roman narre l’ascension d’une jeune vendeuse employée d’un magasin de confection à l’ancienne, qui conquiert son indépendance et finit par ouvrir sa propre boutique. Au contraire de son affreux couple de patrons exploiteurs, Jane Carter est douée de flair commercial. Elle surveille les innovations de la concurrence et observe avec attention le comportement de la clientèle. C’est ainsi qu’elle pressent l’essor inéluctable du prêt-à-porter, qui assurera le succès de sa petite entreprise.

Dorothy Whipple fait preuve d’un sens du typage psychologique et social des personnages hérité de Jane Austen, avec, comme chez sa devancière, une grande attention portée à leurs idiosyncrasies langagières (à la Austen également, une grande scène de bal qui tourne au désastre). Son don d’observation fait mouche dans la peinture amusée des mœurs cancanières de province, la description de la société de classes anglaise et des transformations engendrées par la Première Guerre. Le tout d’autant mieux venu qu’au contraire d’autres romanciers contemporains soucieux du sort des classes laborieuses (tels que H.G. Wells), Whipple s’abstient de tout prêche social. La peinture du monde du commerce de confection, nourrie de nombreux détails matériels, est particulièrement réussie et fait tout l’intérêt du livre. A contrario, la part croissante et plus convenue de romance, non exempte d’une pointe de mélodrame, atténue la portée de son dernier quart.

En raison de sa construction par séquences, avec circulation des points de vue narratifs, et de l’abondance des dialogues, on lit High Wages comme on visionnerait une série télévisée anglaise. Et l’on se dit qu’aurait-elle été active de nos jours, Dorothy Whipple aurait probablement écrit directement pour le petit écran. Cette impression vient renforcer une hypothèse : un certain type de littérature middlebrow de bonne tenue, qui fit les bestsellers d’autrefois, se vend beaucoup moins en librairies aujourd’hui parce que son public, qui n’a rien perdu de son appétit pour ce genre de fictions, préfère désormais les consommer sous forme de séries télé.

* Signe que le sujet était dans l’air du temps, deux autres romancières à succès, Jane Oliver et Ann Stafford, publièrent à la même époque un désopilant roman par lettres situé dans un grand magasin londonien, Business as Usual.

Durant les dernières années de la vie d’Alain Goraguer, Rémi Foutel avait su gagner la confiance et l’amitié de cet homme notoirement réfractaire à l’exercice de l’entretien et du commentaire sur son travail, qui lui avait ouvert ses archives. La monographie qu’il lui consacre apporte donc du nouveau sur cette grande figure tout en inscrivant son parcours dans le contexte d’une ère de l’industrie musicale à présent révolue.

Durant les dernières années de la vie d’Alain Goraguer, Rémi Foutel avait su gagner la confiance et l’amitié de cet homme notoirement réfractaire à l’exercice de l’entretien et du commentaire sur son travail, qui lui avait ouvert ses archives. La monographie qu’il lui consacre apporte donc du nouveau sur cette grande figure tout en inscrivant son parcours dans le contexte d’une ère de l’industrie musicale à présent révolue.

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington).

Un très bon Muriel Spark à sa manière acide et retorse, à ranger dans le corpus de ses romans se déroulant dans les marges du monde du livre, où s’ébrouent écrivains en herbe, intermédiaires louches et éditeurs marron (cf. l’excellent À cent lieues de Kensington). Marcel Ophuls n’a plus sa belle mémoire d’antan, affirme-t-il en préambule, depuis un certain matin de 1986 où il fut tabassé par des barbouzes et abandonné sur une plage de Rio, gravement commotionné. Plus de mémoire, mais des souvenirs vifs et précis – quoique parfois légèrement inexacts. De là la progression de ce livre, à la fois chronologique et vagabonde – vagabondage que prolongent d’innombrables notes de bas de page apportant une précision, une anecdote, un rebond. Dans cet art du montage procédant par associations d’idées, où la confidence intime croise l’écho des grandes tragédies du XXe siècle, on reconnaît la patte du cinéaste. « Pas de nombrilisme, pas de fausse nostalgie, pas de langue de bois », annonce le mémorialiste. De langue de bois, on ne trouvera assurément pas sous sa plume. Ses admirations sont aussi fortes que ses inimitiés. Les jugements tranchés, le tempérament chicaneur vont cependant de pair avec une curiosité presque gourmande pour la complexité humaine. « Je ne suis pas un homme gentil, ni un gentilhomme. J’espère tout au plus être tolérant. On n’a pas besoin d’aimer les gens, me semble-t-il, pour s’intéresser à eux. » Un exemple assez drôle, à propos d’Albert Speer : « Dans ses Mémoires, qui valent bien la peine d’être lus, ce grand criminel de guerre nazi observait tout ce qui se passait autour de lui, décrivait tout et mentait assez peu, sauf sur l’essentiel. » Le cinéaste se considère lui-même avec lucidité. Sans fausse modestie quand il évoque ses réussites (le Chagrin et la Pitié, son film le plus connu ; The Memory of Justice, à ses yeux son meilleur film), il se montre sans indulgence pour ses ratages, ses erreurs de parcours et de jugement.

Marcel Ophuls n’a plus sa belle mémoire d’antan, affirme-t-il en préambule, depuis un certain matin de 1986 où il fut tabassé par des barbouzes et abandonné sur une plage de Rio, gravement commotionné. Plus de mémoire, mais des souvenirs vifs et précis – quoique parfois légèrement inexacts. De là la progression de ce livre, à la fois chronologique et vagabonde – vagabondage que prolongent d’innombrables notes de bas de page apportant une précision, une anecdote, un rebond. Dans cet art du montage procédant par associations d’idées, où la confidence intime croise l’écho des grandes tragédies du XXe siècle, on reconnaît la patte du cinéaste. « Pas de nombrilisme, pas de fausse nostalgie, pas de langue de bois », annonce le mémorialiste. De langue de bois, on ne trouvera assurément pas sous sa plume. Ses admirations sont aussi fortes que ses inimitiés. Les jugements tranchés, le tempérament chicaneur vont cependant de pair avec une curiosité presque gourmande pour la complexité humaine. « Je ne suis pas un homme gentil, ni un gentilhomme. J’espère tout au plus être tolérant. On n’a pas besoin d’aimer les gens, me semble-t-il, pour s’intéresser à eux. » Un exemple assez drôle, à propos d’Albert Speer : « Dans ses Mémoires, qui valent bien la peine d’être lus, ce grand criminel de guerre nazi observait tout ce qui se passait autour de lui, décrivait tout et mentait assez peu, sauf sur l’essentiel. » Le cinéaste se considère lui-même avec lucidité. Sans fausse modestie quand il évoque ses réussites (le Chagrin et la Pitié, son film le plus connu ; The Memory of Justice, à ses yeux son meilleur film), il se montre sans indulgence pour ses ratages, ses erreurs de parcours et de jugement. Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal.

Les copieux mémoires de Pierre Belfond (1933-2022) apportent un témoignage éclairant sur un moment de l’histoire de l’édition française au XXe siècle. Ils nous parlent d’un temps à la fois proche et révolu : une époque où une maison d’édition indépendante, fondée avec des capitaux modestes, n’était pas forcément synonyme de microstructure animée par des quasi-bénévoles, mais pouvait être financièrement viable et se développer, employer des salariés, créer des filiales indépendantes (Acropole, Le Pré-aux-Clercs, Les Presses de la Renaissance), fonder avec des confrères une structure de diffusion-distribution, sans pour autant se transformer en grosse boîte impersonnelle ni perdre le contact avec la dimension artisanale du métier. C’était aussi un temps où l’édition était un secteur plus aventurier que de nos jours (il est vrai qu’il y avait moins d’acteurs sur le marché… et davantage de lecteurs). Une époque enfin où il était encore possible d’obtenir à sa banque un rendez-vous avec un être humain pour tenter de sauver sa maison de la banqueroute. Le chapitre où Belfond raconte cette réunion de la dernière chance et son coup de poker couronné de succès est phénoménal. Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série.

Trouvaille dans une boîte de livres en soldes. L’existence de Miss Seeton m’avait jusqu’à présent échappé. On doit l’invention de ce personnage, parodie affectueuse de Miss Marple, à l’auteur et acteur de théâtre Heron Carvic, qui lui consacra cinq romans. Après la mort de ce dernier, deux autres écrivains prirent successivement le relais : Roy Peter Martin (sous le nom de plume de Hampton Charles) pour trois romans et Sarah J. Mason (sous celui de Hamilton Crane) pour une quinzaine d’autres. Les initiales H.C. de leurs deux pseudonymes sont un hommage au créateur de la série. Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années.

Dorothy Whipple fut une romancière à succès des années 1930-1950. Deux de ses livres furent portés à l’écran en leur temps, They Were Sisters (1945) et They Knew Mr. Knight (1946). Sa popularité déclina par la suite. Les éditions Persephone Books, spécialisées dans la redécouverte d’écrivaines anglaises du XXe siècle, ont réédité une dizaine de ses romans au fil de ces vingt-cinq dernières années.