Busby Berkeley girls

Dames de Ray Enright (1934). Chorégraphies de Busby Berkeley.

Petites sœurs des bathings beauties et cousines des Ziegfield girls, les Berkeley girls ont un honnête visage rond, sans surprise et sans trouble, entouré de bouclettes d’un ton franc, presque blanc ou vraiment noir, parce que le musical à ses débuts n’aimait guère le gris et souhaitait les affirmations les plus véhémentes, que le Technicolor lui permettra plus tard. Le sourire n’est pas rare, presque toujours enfantin, c’est-à-dire qu’on n’y sent pas d’arrière-pensée : il est déjà plaisir, avant même d’être invite. Mais les lèvres, soigneusement exagérées par le maquillage, ont quelque chose d’insolent et de prometteur. Chacun de ces visages se contredit : la bouche sensuelle dément les yeux innocents ; les sourcils épilés trahissent la tendresse du regard. Pas de ces dessins réguliers et purs qui donnent de la féminité une image tragique : c’est à peine si l’ossature paraît tant la rondeur du contour domine. Les épaules sont robustes, les seins plutôt petits, logés plutôt que sertis dans un décolleté négligent, où ils respirent. Le corps habite le vêtement, mais il ne le modèle pas. Il ne se plie à aucune contrainte moderne (minceur, fermeté), ni ancienne (étroitesse de la taille, abondance des appas) : ce n’est plus le temps du corset, ce n’est pas encore le temps du régime.

Alain Masson, Comédie musicale.

Stock, 1981.

Pendant ce temps, à l’Académie française

— Comme tu es appelé à me succéder […], je t’enseignerai les noms et les œuvres de tous les académiciens dont les bustes ornent nos couloirs, nos greniers et nos caves.

— Il y en a beaucoup ?

— Énormément.

— Énormément… Et tu te les rappelles tous ?

— Ah, dieu merci, car ils sont immortels et personne ne sait plus rien d’eux.

— Une fois de plus, monsieur Laurel, je vous le répète, je ne lis jamais aucun journal.

— C’est vrai, monsieur le duc. Mais il me semble toujours que pour savoir ce qui se passe…

— Monsieur Laurel, il ne se passe rien ! Il ne s’est rien passé en France depuis cent sept ans.

— Et vous, vous avez l’air préoccupé, tout de même. Qu’est-ce qu’il y a ?

— Un télégramme que je viens de recevoir de Paris. Notre collègue Jarlet-Brézin est au plus mal.

— Ah oui ?

— Ah, il va mourir… Enfin, sauf complication.

L’Habit vert, de Roger Richebé (France, 1937), d’après la pièce de Robert de Flers et Gaston Arman de Caillavet.

A kind of green (Robert Parrish)

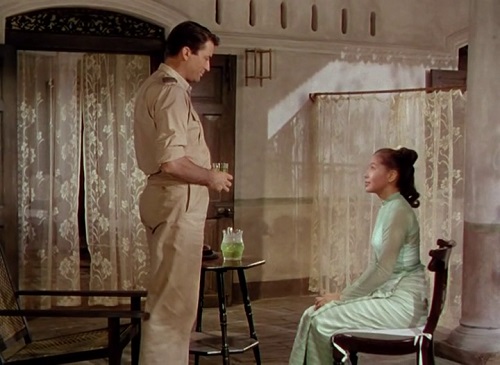

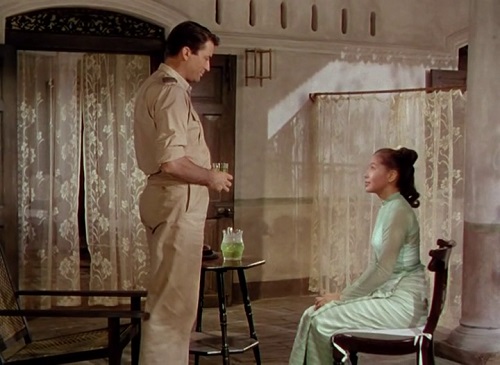

The Purple Plain [est] son premier film personnel, parfaitement travaillé sur la bande-son, sur la couleur, sur l’interprétation même : une fuite vers le suicide s’y transforme en hymne à la vie par l’emploi «symbolique» touche après touche du cadre exotique (un lézard, un verre de boisson verte et glacée), le prêchi-prêcha étant remplacé par une mise en place parfaitement signifiante dans sa discrétion. La sensibilité, voire la sensitivité de Parrish [est] constamment accrochée aux détails matériels de l’environnement et de l’existence de ses personnages.

Gérard Legrand, Cinémanie, Stock, 1979.

Illustration en quelques photogrammes. Le vert, couleur de cauchemar suicidaire dans la scène d’ouverture du film, devient progressivement couleur du retour à la vie. Au passage, un étonnant fondu au vert lors d’un épisode narcoleptique de Forrester (Gregory Peck). Comme l’écrit Legrand, ces touches sont suffisamment discrètes pour éviter le symbolisme niais.

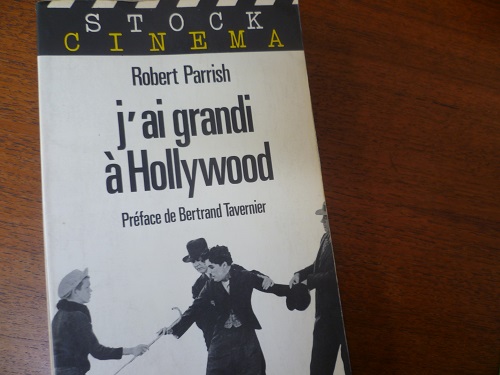

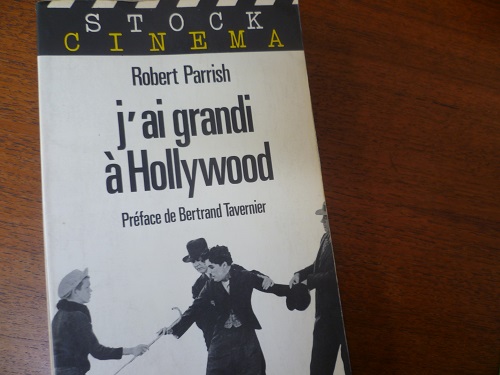

Robert Parrish est de ces metteurs en scène qui n’auront jamais droit à leur coffret DVD : ce n’était pas un génie mais un très bon cinéaste ; il n’accéda pas au statut d’«auteur» (faute de genre privilégié, de thématique immédiatement repérable ou d’effet de style voyant) ; aucune aura de malédiction ne s’attache à sa carrière. Quoique ayant littéralement grandi à Hollywood, comme le rappelle le titre de ses merveilleux mémoires – enfant acteur au temps du muet, notamment pour Chaplin et Raoul Walsh ; monteur puis réalisateur –, il occupa une place légèrement à la marge. En témoignent sa prédilection pour la chronique (préférée aux scénarios en béton), son penchant pour les personnages déracinés, les aventuriers fatigués en quête de paix intérieure, son ton personnel fait de mélancolie feutrée, son rapport oblique aux genres dans lesquels il s’illustre, qu’il s’agisse du film de guerre (The Purple Plain), du western (The Wonderful Country) ou du roman d’apprentissage à l’européenne (In the French Style). Même dans ses travaux de commande, ses films moins réussis, ou abîmés par les studios, il y aura presque toujours une ambiance, un détail inattendu pour retenir l’attention.

Dumbo

Dumbo est un sujet en or pour Tim Burton. L’éléphanteau aux grandes oreilles est le petit frère d’Edward aux mains d’argent, du géant Karl, de Batman et du Pingouin : une créature meurtrie, exclue et solitaire, en qui se disputent la monstruosité et la souffrance. Autour de lui, comme dans Big Fish dont le Monsieur Loyal était déjà Danny DeVito, se déploie une famille de substitution : le monde du cirque et son carnaval de freaks, version sympathique du gang criminel du cirque du Triangle Rouge de Batman Returns. La destruction par les flammes du parc d’attractions Dreamland fait écho à celle de Gotham City. Et le vrai monstre de l’histoire n’est pas celui qu’on croit, mais un millionnaire sans scrupules à la mise soignée et à la chevelure argentée : c’était Max Schreck (Christopher Walken) dans Batman Returns, c’est V. A. Vandevere (Michael Keaton) dans Dumbo. Quant à l’étonnante Nico Parker, elle rejoint la famille des jeunes héroïnes burtoniennes aux yeux larges.

À tous égards, Dumbo est la version rose, enfantine et finalement heureuse du monde cauchemardesque de Tim Burton. Enfantine mais nullement puérile. Burton s’offre même le plaisir, dans un film produit par Disney, d’une critique implicite de Disneyland (dont le Dreamland de Vandevere est une transposition flagrante). Par la bande, le film réitère l’éloge des artistes marginaux contre l’industrie du spectacle, autre motif burtonien.

Big Fish

Dumbo

Big Fish : la troupe du cirque Calloway

Dumbo : la troupe du cirque des Medici Brothers

Batman Returns : les clowns du gang du Triangle Rouge

Batman Returns : Max Schreck

Dumbo : V. A. Vandevere

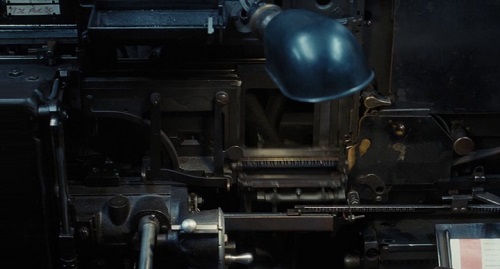

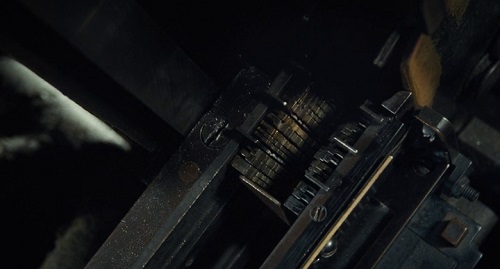

Spielberg et la Linotype

The Post confirme, deux ans après Bridge of Spies, que le classicisme old school réussit fort bien à Steven Spielberg. Situé en 1971, le film raconte le scandale né de la divulgation de documents gouvernementaux relatifs à la guerre du Vietnam, et le rôle de la presse dans cette révélation. Ce scandale – qui fit passer le Washington Post du statut de journal local à celui de grand quotidien national – précéda de peu celui du Watergate. Le film de Spielberg s’arrête exactement là où commençait All the President’s Men et peut être vu comme un long prologue après coup au film de Pakula.

Cela étant, l’approche des deux cinéastes n’est pas exactement la même. Tandis que Pakula détaillait le patient travail d’enquête et de recoupement des sources, Spielberg s’intéresse plutôt aux rouages de la prise de décision au sein d’une entreprise de presse. En cela, on pourrait rapprocher The Post des films de Preminger consacrés à de grandes institutions ou encore d’une série comme The West Wing (l’importance des joutes verbales et la présence au générique du scénariste Josh Singer y invitent). Ce qui distingue aussi les deux films, c’est leur position dans le temps par rapport aux événements narrés. All the President’s Men fut tourné quatre ans seulement après le cambriolage du Watergate, tandis que The Post reconstitue un épisode vieux de quarante-cinq ans, qui appartient déjà à l’histoire. Curieusement, cependant, c’est le film de Pakula qui paraît le plus détaché, le plus éloigné du reportage à chaud, par sa mise en scène distancée, son recours aux plans longs, sa durée étale, typiques de la première manière du cinéaste (cf. Klute et The Parallax View) ; tandis que la dramaturgie plus classique du film de Spielberg veut procurer un sentiment d’immédiateté en nous plongeant au cœur de la mêlée.

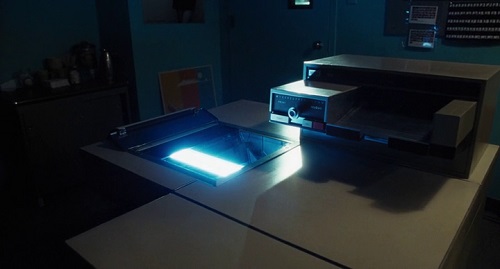

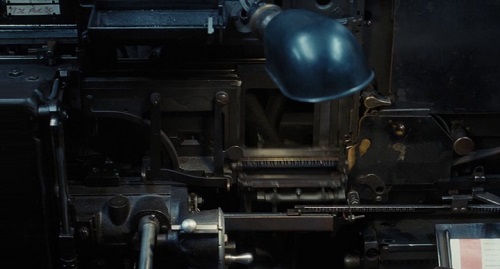

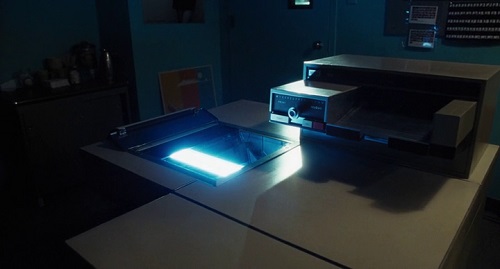

C’est à un autre niveau que joue, chez Spielberg, le recul historique et qui fait l’intérêt visuel de son film – au-delà de l’apologue attendu sur la liberté de la presse, qui s’inscrit dans une longue tradition américaine (et se veut bien sûr un commentaire implicite sur les États-Unis d’aujourd’hui, à l’heure de l’administration Trump, du règne de Fox News et des fausses nouvelles). Que nous montre The Post ? Un monde d’avant l’informatique et la « dématérialisation des flux de communication », comme on dit ; un monde d’objets lourds et robustes, d’objets résistants, en contraste frappant avec l’esthétique light (et fragile) d’aujourd’hui. La production de l’information y mobilise un personnel considérable, depuis les salles de rédaction bondées jusqu’à l’infanterie des emballeurs et des livreurs de journaux. Les appareils de communication ont à l’écran une densité, une présence impressionnante et pèsent de tout leur poids de réalité : machines à écrire aux touches dures, téléphones à cadran et voyants lumineux, télex et photocopieurs massifs munis de gros boutons poussoirs, rotatives gigantesques. Et Spielberg a pris un évident plaisir de filmeur à mettre en scène, en des plans presque lyriques, la chaîne matérielle de fabrication de l’information : depuis la frappe des textes, leur saisie sur Linotype, le serrage des formes et le ballet des rotatives jusqu’à l’arrivée des journaux dans les kiosques. Ce plaisir – comparable à celui de François Truffaut improvisant un reportage sur le pneumatique parisien aux deux tiers de Baisers volés – sera contagieux pour tout amoureux de la chose imprimée.

Hitchcock, Disney et les acteurs

Source : Dans l’ombre d’Hitchcock. Alma et Hitch

(Laurent Herbiet et Patrick McGilligan, 2019)

Entre les scènes

Dans vos deux films, vous avez une manière de construire les scènes en évitant leur climax, en les laissant ouvertes et en enchaînant avec fluidité sur la suivante.

J’aime construire le récit de façon que la catharsis survienne entre les scènes, et non pendant. C’est déjà le cas à l’écriture. Cela va peut-être changer un jour mais ce qui m’intéresse actuellement, en tant que scénariste et réalisatrice, ce sont les nuances d’un instant où quelque chose se trame de façon sous-jacente, quasi inconsciente : tout se met en place sans que l’on puisse situer exactement quand survient l’épiphanie, mais soudain on sait qu’elle est advenue. J’aime qu’on flotte un peu au-dessus tandis que se déclenche la chose, puis qu’on se trouve émotionnellement submergé sans avoir perçu avec certitude le moment du déclic.

Greta Gerwig, propos recueillis par Yann Tobin le 22 novembre 2019.

Positif no 707, janvier 2020.