Le parler faux d’Alain Resnais

Remarque très juste à propos d’Alain Resnais, sous la plume inattendue de Bernard Frank, peu féru de cinéma de son propre aveu. Le 27 août 1986, Frank consacre son feuilleton du Monde à Mélo 1. Comme à son habitude, le chroniqueur avance de biais, en procédant par digressions successives (sur Bernstein, sur André Maurois…) qui le ramènent insensiblement à son sujet. Et voici le cœur de la cible :

Je connais mal Resnais. Il a commencé à être célèbre quand je n’allais plus au cinéma. Mais quand je considère les gens dont il s’est entouré, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Henry Bernstein, etc., je me dis que c’est quelqu’un qui a besoin d’écrivains qui parlent, qui sonnent faux et avec aplomb, pour avancer dans le langage, pour questionner l’homme.

C’est très bien vu. Il y a un « parler faux » chez Resnais, si l’on veut bien entendre la formule comme un compliment. Chez cet homme qui avait l’oreille ô combien musicale, le refus du naturalisme plat prend appui sur : le goût du théâtre qui marqua sa jeunesse (on connaît sa passion pour Guitry), le refus d’une frontière nette entre théâtre et cinéma, résorbés dans la notion de spectacle ; la sensibilité aux accents étrangers ; l’attention apportée à l’alliage des timbres de voix de ses comédiens, comparable à celle d’un compositeur testant des combinaisons d’instruments inédites ; un penchant expérimental qui le porte à marier la parole et le chant. Comme l’écrivait Truffaut, il faut « comprendre que certains artistes ne cherchent pas à faire ressemblant ».

1 Bernard Frank, 5, rue des Italiens. Chroniques du Monde, Grasset, 2007. Ce recueil, couvrant les années 1985-1989, est l’un des meilleurs de Frank.

Généalogie du surhomme

Judex est, avec Zorro, l’ancêtre de Batman. À l’instar de l’homme-chauve-souris, il possède une double identité, se drape dans une cape noire, dispose d’un repaire souterrain à l’écart de la ville, se déplace à bord d’une voiture rapide et d’un canot automobile 1. Sa maîtrise du déguisement ajoute au personnage un soupçon d’Arsène Lupin ; son serment de vengeance, une touche de Monte Cristo. Plasticité du mythe du surhomme tel que l’avait analysé Umberto Eco : en Judex, Louis Feuillade agglomère certains de ses traits passés en même temps qu’il anticipe certains de ses développements futurs. Le dispositif de télésurveillance au moyen duquel on épie le banquier Favraux dans sa cellule annonce de manière étonnante le cycle Mabuse de Fritz Lang.

Réalisé deux ans après les Vampires, Judex indique le tournant à venir de l’œuvre de Feuillade vers le mélodrame moralisant. À Fantômas, incarnation du Mal, succède Judex, héraut des forces du Bien. Les risettes enfantines et les effusions larmoyantes abondent. Mme de Trémeuse vacille en surprenant une mère éplorée et son bel enfant, victimes collatérales de sa soif de vengeance, absorbés dans leurs prières.

Cependant, si les bons sentiments triomphent, c’est par le truchement des mêmes ressorts du feuilleton criminel à l’œuvre dans Fantômas et les Vampires, de sorte que l’intérêt cinématographique est sauf. D’épisode en épisode se succèdent les corps emportés dans des malles, les kidnappings à répétition déjoués par autant d’évasions rocambolesques, les poursuites automobiles dans les faubourgs déserts, les coïncidences improbables et les reconnaissances tardives. Le bien l’emporte mais les forces du mal sont bien plus séduisantes. En tenue de gouvernante, de garçonne, d’apache ou de matelot, en déguisement d’infirmière ou en monokini, Musidora, dans le rôle de Diana Monti, est aussi fascinante que dans la peau d’Irma Vep.

À quoi concourent les qualités bien connues de Feuillade : talent à faire surgir le merveilleux de la réalité quotidienne et des décors les plus banals, sûreté du choix des axes, sobriété de l’interprétation qui concentre l’expressivité dans les visages et les gestes, économes et signifiants 2, si bien qu’on pourrait souvent se passer d’intertitres (on parvient même, parfois, à lire des répliques sur les lèvres). Depuis Fantômas, la mise en scène a gagné en souplesse. La caméra n’est plus fixée sur son pied et s’autorise quelques discrets panoramiques et recadrages. L’unité « une scène, un plan » continue de prévaloir mais n’exclut pas désormais le découpage.

1 Le comédien René Cresté, de haute stature, se tient raide comme la justice. Sans qu’il faille y chercher une quelconque influence, je n’ai pu m’empêcher de penser au maintien de Michael Keaton dans le premier Batman de Tim Burton et à sa manière analogue de détacher chacun de ses mouvements (qu’importe si la chose était due, paraît-il, à la lourdeur de son costume : l’effet plastique est bien là).

2 Sauf chez l’ineffable Marcel Lévesque (en détective incompétent annonçant presque l’inspecteur Clouseau), qui procure, avec l’espiègle René Poyen (épatant de naturel), l’indispensable contrepoint comique.

L’entrée et l’intérieur de la « batcave » de Judex.

La vie des saints

Couleurs acides, poses impossibles, androgynie, élongation des corps, lignes serpentines : deux incroyables saints maniéristes, si peu conformes à l’iconographie classique. Jamais on ne vit de saint Michel aussi féminin ; jamais — sauf ignorance de ma part — on ne vit de saint Jérôme aussi glabre.

Typiquement, le saint Michel de Bronzino est privé d’un de ses deux emblèmes, le glaive, au profit de la seule balance ; tandis que, chez Pontormo, le lion de saint Jérôme est rejeté à la périphérie de l’image (bord cadre, à droite, au-dessus du pan de tissu rouge). Le peintre maniériste, s’adressant à une élite cultivée, marie une certaine ostentation dans la démonstration de sa virtuosité à une pratique de l’allusion qui ne se déchiffre pas au premier abord.

Images extraites du remarquable catalogue de l’exposition du musée Städel de Francfort, Maniera (2016, disponible en langue anglaise). Ouvrage recommandé à tout amateur de peinture maniériste.

Agnolo Bronzino, Saint Michel Archange (env. 1525-1528)

Jacopo Pontormo, Saint Jérôme pénitent (env. 1528-1529)

Domaine de Jacques Rivette

Paris est un jeu de l’oie : le Pont du Nord.

Sur les toits et dans les rues de Paris, les petites-filles de Musidora : Jeanne Balibar dans Va savoir, Juliet Berto dans Out 1, Dominique Labourier et Juliet Berto dans Céline et Julie vont en bateau.

Jacques Rivette avait le génie du lieu. Ses films réinventaient le Paris de Feuillade, plein de complots feuilletonesques, de rencontres improbables et de hasards organisés. On y arpentait entre chien et loup des rues, des parcs et des « zones » à l’écart des sentiers battus. On s’y donnait rendez-vous sur les toits. La ville y tenait du labyrinthe et du jeu de l’oie.

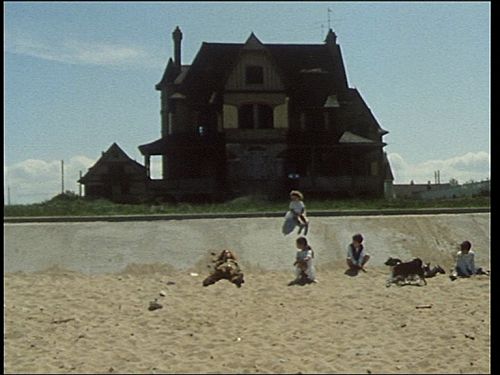

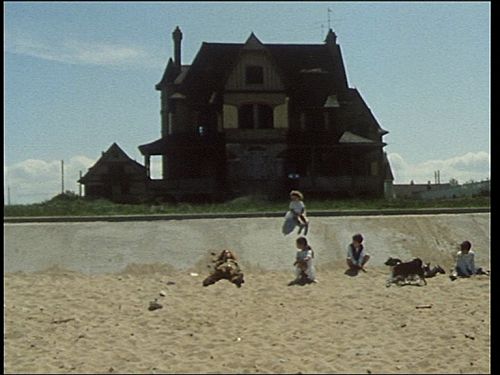

Il y a beaucoup de maisons chez Rivette. Elles se dressent souvent dans un jardin arboré, comme en retrait du monde. On y entre par effraction. C’est dans une maison que se résolvent — si l’on peut dire — les mystères de Paris nous appartient. C’est dans un château du Languedoc que se mesurent un peintre et son modèle, tandis que se trament d’autres intrigues en coulisses (la Belle Noiseuse). C’est dans un pavillon de banlieue qu’habitent les apprenties comédiennes de la Bande des quatre, qui empruntent quotidiennement le train pour la capitale. C’est dans une villa balnéaire que se réfugie Bulle Ogier, l’une des Treize, dans Out 1. C’est dans sa « folie » extravagante que le dramaturge de l’Amour par terre réunit un trio de comédiens pour jouer une pièce de théâtre qui s’écrira au fur et à mesure de ses répétitions, et dont le dernier acte ne leur sera communiqué que le soir de la représentation unique. De la Religieuse à Ne touchez pas à la hache en passant par l’Amour fou, Rivette est un grand cinéaste de la claustration 1.

Ces maisons sont des théâtres. Elles sont pleines de miroirs où se dédoublent le réel et l’illusion, la vie et sa représentation. Elles sont fréquemment hantées. Dans une demeure abandonnée, Céline et Julie assistent — et bientôt se mêlent — à des scènes, toujours les mêmes mais toujours incomplètes, que rejouent indéfiniment des fantômes, sur un mode qui rappelle l’Invention de Morel (Céline et Julie vont en bateau). Le pavillon de la Bande des quatre est animé de bruits mystérieux. Un trousseau de clés, d’une importance décisive, tombe comme par enchantement dans l’âtre de la cheminée : il n’y aura pas d’explication. La maison labyrinthique de l’Amour par terre, pleine d’escaliers à volutes et de corridors obscurs qui sont autant de coulisses, tient du château de Barbe-Bleue, avec sa chambre interdite préservant le souvenir d’une femme disparue. On y croise un magicien qui a le don de susciter des bruits de tempête et d’océan pendant qu’il médite (superbe idée), et celui d’éveiller chez ses partenaires féminines des visions prémonitoires ; un majordome étrange et désopilant, qui surgit « à pas de loup » quand on ne l’attend pas, traduit Hamlet en finlandais et tire peut-être dans l’ombre toutes les ficelles.

1 À l’inverse, le « plein air » ne réussit guère au cinéaste, qui y perd ses repères scénographiques, non plus qu’à ses personnages. L’évasion au bord de la mer de quelques protagonistes d’Out 1 se révèlera une échappatoire illusoire. Dans le diptyque sur Jeanne d’Arc, que je n’aime guère, les scènes d’intérieur sont sans conteste plus convaincantes que les scènes d’extérieur.

Paris nous appartient

Out 1

Céline et Julie vont en bateau

L’Amour par terre

La Bande des quatre

Un monde instable

Ruptures d’échelle et distorsion de l’espace, deux constantes visuelles des séries britanniques des années 1960 : le Prisonnier, Chapeau melon et bottes de cuir, les Champions. Ces effets, obtenus à l’aide d’objectifs à courte focale, contribuent au sentiment d’instabilité, à l’ambiance semi-onirique des meilleurs moments de ces séries.

The Champions (1968-1969)

Les conquêtes de Norman

The Norman Conquests est une trilogie théâtrale d’Alan Ayckbourn écrite en 1973. Le titre repose sur un joli jeu de mots : non pas la conquête des Normands, mais les conquêtes de Norman ; conquêtes sentimentales, il va sans dire. Les trois pièces racontent la même histoire : le week-end raté de six personnages réunis dans la maison familiale (plus un septième, la mère tyrannique et alitée, dont il sera beaucoup question mais qu’on ne verra jamais 1). Chaque pièce est située dans un lieu différent : Table Manners se déroule dans la salle à manger ; Living Together dans le salon ; Round and Round the Garden dans le jardin. Chacune est autonome et on peut les voir dans l’ordre qu’on voudra. Mais il faudra les voir toutes les trois pour assembler toutes les pièces du puzzle et obtenir une vue complète des événements s’étant déroulés durant ces quarante-huit heures (tandis que les personnages, ne pouvant être à la fois dans la salle à manger, le salon et le jardin, n’en auront jamais qu’une appréhension partielle). Pourquoi, dans Table Manners, tout le monde fait-il la gueule à Norman le dimanche matin au petit déjeuner ? On le découvrira dans Living Together 2.

Les pièces d’Alan Ayckbourn sont à la fois tristes — en raison du caractère déprimant des existences dépeintes, de leur portrait peu reluisant de la vie conjugale et familiale — et comiques — en raison de la férocité des dialogues et des accès de folie délirante qui s’emparent ponctuellement des personnages, en dépit ou à proportion de leur éducation profondément anglaise (il faut sauver la face et behave coûte que coûte, même dans les situations les plus scabreuses). The Norman Conquests n’échappe pas à la règle. On y croise des personnages frustrés par la vie, prisonniers d’existences étroites, des hommes faibles, infantiles ou stupides caressant des rêves puérils, des femmes coincées ou maniaques en proie à des coups de sang hystériques. Tout ce petit monde gravite autour de Norman comme autour d’un aimant tour à tour attirant et repoussant ; Norman, séducteur impénitent, homme des sincérités successives (il fait du gringue à ses deux belles-sœurs tout en tentant de reconquérir le cœur de sa légitime), égocentrique et pourtant désireux de complaire à tous, insupportable au quotidien mais cependant seul membre de cette famille dysfonctionnelle à être doué de fantaisie spontanée et à n’avoir pas abdiqué toute aspiration au bonheur.

Auteur de quatre-vingts pièces, Ayckbourn a le goût des paris impossibles, du jeu sur les structures narratives, de la manipulation du temps dramatique ; le désir aussi de ne pas se répéter. Son art est à la fois savant — en raison de son caractère expérimental — et populaire — il s’appuie volontiers sur les conventions du théâtre bourgeois ou du théâtre de boulevard. Toutes choses qui ne pouvaient que séduire Alain Resnais, qui l’a porté trois fois à l’écran (et préparait, au moment de sa mort, une quatrième adaptation). Vous connaissez la structure arborescente d’Intimate Exchanges (alias Smoking/No Smoking), construite autour d’une série d’embranchements : à chaque embranchement, la décision d’un personnage de faire ceci ou de faire cela aiguillera l’action dans deux directions possibles, pour aboutir à un total de seize dénouements possibles à partir d’une même situation de départ. Dans le diptyque House and Garden, Ayckbourn poussera encore plus loin le principe de The Norman Conquests. Les deux pièces racontent la même histoire, dans deux décors contigus, le salon d’une grande maison de campagne et le jardin. Mais cette fois, elles sont conçues pour être jouées simultanément, dans les deux salles d’un même théâtre, devant deux publics différents, les comédiens passant continuellement d’une scène à l’autre.

The Norman Conquests a été filmé en 1975 par Herbert Wise pour la télévision anglaise (production disponible en DVD non sous-titré). C’est de l’excellent théâtre filmé, servi par une distribution épatante : Tom Conti, Penelope Keith, Richard Briers, David Troughton, Fiona Walker et une toute jeune Penelope Wilton, qu’on a revue depuis dans Downton Abbey.

Je voudrais m’arrêter sur le générique de ces téléfilms, puisque c’est lui qui m’a donné l’envie d’écrire ces notes désordonnées. La caméra y décrit un lent mouvement circulaire autour de la maquette du décor des pièces : une maison de campagne entourée de son jardin. Suit un mouvement ascendant, tandis que le toit de la maison se soulève pour nous en révéler l’intérieur, façon maison de poupée. Mais, mais, mais ! C’est typiquement une idée à la Resnais ! (On songe aux maquettes de Jacques Saulnier, à ces décors filmés comme des décors, et aussi à tel mouvement d’appareil ascendant sur la maison des Herbes folles.) L’auteur inspiré de ce générique ne pouvait évidement y avoir songé en son temps. Mais, quelque vingt ans avant la réalisation de Smoking/No Smoking, il indiquait à son insu la parenté d’univers entre Ayckbourn et Resnais.

Sur la relation entre le dramaturge et le cinéaste, on lira avec intérêt le témoignage aussi pénétrant qu’émouvant d’Alan Ayckbourn, issu d’un entretien avec François Thomas. La traduction française en a paru dans un copieux dossier Resnais de Positif, no 653-654, juillet-août 2015. L’original anglais est disponible sur le site d’Alan Ayckbourn. « Vous écrivez, lui disait Resnais, des films pour le théâtre, je réalise des pièces pour le cinéma. »

1 À l’instar du père grabataire d’une autre pièce d’Ayckbourn, Private Fears in Public Places. Il y a aussi un personnage absent au centre de la pièce Life of Riley, George, qui n’est pas sans parenté de caractère avec Norman.

2 J’ignore si Lucas Belvaux connaissait The Norman Conquests lorsqu’il imagina son triptyque Un couple épatant / Cavale / Après la vie, dont la structure est analogue.

Ulysse

Si quelqu’un qui, par extraordinaire, n’en aurait jamais entendu parler me demandait « Qu’était-ce donc qu’Agnès Varda ? », je l’inviterais à regarder Ulysse (1982). En vingt-deux minutes, ce court métrage offre un condensé idéal de sa poétique. Film-enquête autour et à partir d’une photographie prise vingt-huit ans plus tôt sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer, c’est une méditation sur la relativité du souvenir, la charge de mémoire et d’oubli, d’imaginaire aussi, enclose dans une image. La cinéaste-photographe y déploie son génie de l’association libre, en un vagabondage unissant la mémoire personnelle et la mémoire collective.