Gros, très gros coup de bourdon : Donald Westlake est mort. Je n’ai vraiment pas le cœur d’ajouter quoi que ce soit. D’ailleurs je retourne me coucher.

photo de Laurie Roberts

L’article du New York Times.

Gros, très gros coup de bourdon : Donald Westlake est mort. Je n’ai vraiment pas le cœur d’ajouter quoi que ce soit. D’ailleurs je retourne me coucher.

photo de Laurie Roberts

L’article du New York Times.

We are the Sherlock Holmes English Speaking Vernacular

Help save Fu Manchu, Moriarty and Dracula.

The Kinks

Tremblez, braves gens : l’ombre de Fu Manchu plane à nouveau sur Londres, ses docks et ses brouillards où glissent des tramways fantômes. À la fin du premier volume, Nayland Smith et le docteur Petrie l’avaient laissé pour mort dans l’incendie de Maple Cottage. Fatale erreur. Deux ans plus tard, l’ennemi de l’Occident est de retour, et avec lui ses dacoïts, ses Thugs filiformes et la belle esclave Kâramanèh, retombée sous son joug par l’effet d’un sérum d’oubli. Non content de kidnapper un pasteur de choc et de liquider sans pitié divers gêneurs qui osent contrarier ses projets, il déchaîne sur nos héros éberlués une ménagerie insensée : chats noirs aux griffes empoisonnées, paon blanc irréel surgissant dans la nuit comme un spectre, monstrueux hommes-singes et rongeurs affamés, instruments d’un supplice particulièrement raffiné. Régulièrement décrit comme un individu félin, Fu Manchu lui-même est peut-être le plus beau spécimen de ce bestiaire de la terreur.

Tremblez, braves gens : l’ombre de Fu Manchu plane à nouveau sur Londres, ses docks et ses brouillards où glissent des tramways fantômes. À la fin du premier volume, Nayland Smith et le docteur Petrie l’avaient laissé pour mort dans l’incendie de Maple Cottage. Fatale erreur. Deux ans plus tard, l’ennemi de l’Occident est de retour, et avec lui ses dacoïts, ses Thugs filiformes et la belle esclave Kâramanèh, retombée sous son joug par l’effet d’un sérum d’oubli. Non content de kidnapper un pasteur de choc et de liquider sans pitié divers gêneurs qui osent contrarier ses projets, il déchaîne sur nos héros éberlués une ménagerie insensée : chats noirs aux griffes empoisonnées, paon blanc irréel surgissant dans la nuit comme un spectre, monstrueux hommes-singes et rongeurs affamés, instruments d’un supplice particulièrement raffiné. Régulièrement décrit comme un individu félin, Fu Manchu lui-même est peut-être le plus beau spécimen de ce bestiaire de la terreur.

Fu Manchu est une grande fiction nocturne. Bien sûr Sax Rohmer a pioché chez Conan Doyle (le tandem Smith-Petrie démarque évidemment le couple Holmes-Watson), rameuté ses souvenirs de romans gothiques et broché le vieil attirail du roman-feuilleton sur une inquiétude nouvelle (la guerre des Boxers, le péril jaune et tout ça) en cristallisant la paranoïa d’une époque. Mais la recette, en d’autres mains, n’aurait donné qu’un brouet indigeste. D’où vient alors le charme de cette saga ? De ce que non seulement Rohmer fait preuve d’une imagination débridée mais que, comme tous les grands feuilletonistes, il y ajoute une qualité de poésie involontaire – qu’emblématisent ses titres de chapitres : « La brume verte », « La chose dans le bosquet », « La camisole en fil de fer », « La main de feu » et le sublime « L’horreur qui toussait », aussi génial que « Le mort qui tue » de Souvestre et Allain. Comme dans un serial de Feuillade, le réel, chez Rohmer, est un piège à double fond. L’objet le plus banal est potentiellement meurtrier (méfiez-vous des cannes à tête de serpent !), les décors sont truqués : planchers aux trappes surprises, boutiques d’antiquités donnant sur des escaliers dérobés, maisons hantées, dédales souterrains rampant sous la ville. La rapidité même avec laquelle s’enchaînent les péripéties concourt au sentiment d’irréalité. Rohmer maîtrise admirablement la vitesse du récit, ses coups d’accélérateur, ses ralentissements soudains qui rendent l’attente insoutenable. Mais le ressort secret de cette narration fiévreuse, à fleur de nerfs (voir l’importance des pressentiments dans le récit de Petrie, ce grand émotif), gît peut-être dans la reprise obsessionnelle de quelques motifs, soumis à variations et paraphrases inlassables. Comme dans un rêve récurrent ressurgissent à intervalles réguliers la Chine cruelle et impénétrable ; Fu Manchu « prince du mal », « être inhumain et sans pitié » (etc., etc.), sa voix douce et sifflante et ses yeux verts de chat voilés d’une curieuse membrane ; Nayland Smith qui se triture l’oreille en mordant furieusement sur sa pipe ; l’odeur « unique et indéfinissable » de l’Orient, annonciatrice des pires catastrophes ; sans oublier la sensuelle et capiteuse Kâramanèh, toujours précédée de son entêtant parfum qui fait chavirer le cœur et les sens du bon docteur Petrie (Rohmer, répétons-le, est un grand olfactif). Proches de l’incantation, ces leitmotive produisent à la longue un effet aussi hypnotisant que le terrible regard de Fu Manchu.

Un troisième volume est annoncé, sur les treize que compte la série. Après quoi, mystère. Nous engageons vivement l’éditeur à ne pas s’arrêter en si bon chemin. Sans quoi nous dépêcherons un contingent de dacoïts pour lui tirer les pieds.

Sax ROHMER, les Créatures du docteur Fu Manchu (The Devil Doctor). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel. Zulma, 2008, 317 p.

Sax ROHMER, les Créatures du docteur Fu Manchu (The Devil Doctor). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel. Zulma, 2008, 317 p.

Parker ne s’est jamais appelé Parker au cinéma, mais Walker (Point Blank, John Boorman, 1967), Georges (Mise à sac, Alain Cavalier, 1967), Macklin (The Outfit, John Flynn, 1973), McClain (The Split, Gordon Fleming, 1968), Stone (Slayground, Terry Bedford, 1983) et Porter (Payback, Brian Helgeland, 1999).

[Ajoutons pour être complet que Made in U.S.A., le plus mauvais Godard des années 1960, est tiré de The Jugger/Rien dans le coffre, ce que personne ne pourrait soupçonner sans la mention du générique. Le personnage interprété par Jean-Pierre Léaud se nomme Don Siegel. Six ans plus tard, Donald Siegel réalisera l’épatant Charley Varrick, d’esprit très westlakien – quoique fort librement inspiré d’un roman de John Reese, The Looters/les Pillards.]

Lee Marvin dans Point Blank, le meilleur film jamais tiré d’un roman de Westlake.

Ce dernier fut si impressionné par la prestation de l’acteur qu’il s’en inspira

pour la description de Parker dans les romans ultérieurs.

John Archibald Dortmunder est un accident génétique. Pour comprendre les circonstances de sa naissance, un retour en arrière s’impose. Ceux qui connaissent l’histoire peuvent sauter les deux prochains paragraphes.

En 1962, Donald Westlake publie The Hunter (Comme une fleur) sous le pseudonyme de Richard Stark : premier d’une longue série de polars mettant en scène le truand Parker — mais cela, il l’ignore encore : c’est à la demande de l’éditeur qu’il en fera un personnage récurrent. « Je m’étais dit qu’une façon d’aborder l’émotion dans le genre policier était de la supprimer totalement. J’avais écrit plusieurs livres pour Random House, et je voulais tenter quelque chose d’un peu différent chez un autre éditeur. C’est ainsi que j’ai essayé d’écrire un roman en laissant l’émotion de côté 1. » Parker est un braqueur professionnel, brutal et sans scrupules. Ses aventures obéissent à un schéma quasi immuable (au début surtout; par la suite, la série évoluera) : préparation minutieuse d’un coup, réunion d’une équipe plus ou moins compétente, exécution sans faille du casse, après quoi se glisse une anicroche qui oblige Parker à réparer les pots cassés en laissant derrière lui des monceaux de cadavres. C’est de la littérature industrielle si l’on veut, mais parfaitement usinée. On peut même y lire en filigrane un commentaire sur la dégradation du rêve américain et son contrecoup sur les classes moyennes — et plus fondamentalement encore, sur l’autodestruction du capitalisme par les moyens mêmes qui le constituent. Le cow-boy romantique d’autrefois est devenu un gangster insensible et implacable. En même temps, comme on l’a souvent remarqué, Parker personnifie le « dernier des travailleurs indépendants ». C’est un loup solitaire et anachronique (au début de Comme une fleur, il franchit rageusement à pied le pont George Washington, seul de son espèce au milieu de la société automobile), un artisan du casse face au trust du crime organisé (ce gangstérisme salarié et fonctionnarisé qui représente l’envers exact, la doublure du système capitaliste, et qu’il affronte dans la Clique). Dans le Septième, qui sont les complices de Parker ? Des chômeurs, des déclassés, des petits artisans : l’ancien patron d’un cinéma de quartier qui a dû fermer ses portes depuis que la télévision cloue les gens chez eux ; un ébéniste en faillite dont les meubles (d’excellente facture, mais d’un prix de revient trop élevé) ne pouvaient rivaliser avec la concurrence de la fabrication industrielle (médiocre mais bon marché) ; et ainsi de suite. Pour survivre, tous n’ont d’autre ressource que de se reconvertir dans le crime (artisanal, lui aussi). Tous seront impitoyablement flingués. Même au sein d’une série répétitive (et peut-être en raison même de ce caractère répétitif qui est comme le miroir de la société industrielle), Stark-Westlake parvient à injecter un propos incisif, fondé sur une observation sociologique et comportementale précise.

En 1962, Donald Westlake publie The Hunter (Comme une fleur) sous le pseudonyme de Richard Stark : premier d’une longue série de polars mettant en scène le truand Parker — mais cela, il l’ignore encore : c’est à la demande de l’éditeur qu’il en fera un personnage récurrent. « Je m’étais dit qu’une façon d’aborder l’émotion dans le genre policier était de la supprimer totalement. J’avais écrit plusieurs livres pour Random House, et je voulais tenter quelque chose d’un peu différent chez un autre éditeur. C’est ainsi que j’ai essayé d’écrire un roman en laissant l’émotion de côté 1. » Parker est un braqueur professionnel, brutal et sans scrupules. Ses aventures obéissent à un schéma quasi immuable (au début surtout; par la suite, la série évoluera) : préparation minutieuse d’un coup, réunion d’une équipe plus ou moins compétente, exécution sans faille du casse, après quoi se glisse une anicroche qui oblige Parker à réparer les pots cassés en laissant derrière lui des monceaux de cadavres. C’est de la littérature industrielle si l’on veut, mais parfaitement usinée. On peut même y lire en filigrane un commentaire sur la dégradation du rêve américain et son contrecoup sur les classes moyennes — et plus fondamentalement encore, sur l’autodestruction du capitalisme par les moyens mêmes qui le constituent. Le cow-boy romantique d’autrefois est devenu un gangster insensible et implacable. En même temps, comme on l’a souvent remarqué, Parker personnifie le « dernier des travailleurs indépendants ». C’est un loup solitaire et anachronique (au début de Comme une fleur, il franchit rageusement à pied le pont George Washington, seul de son espèce au milieu de la société automobile), un artisan du casse face au trust du crime organisé (ce gangstérisme salarié et fonctionnarisé qui représente l’envers exact, la doublure du système capitaliste, et qu’il affronte dans la Clique). Dans le Septième, qui sont les complices de Parker ? Des chômeurs, des déclassés, des petits artisans : l’ancien patron d’un cinéma de quartier qui a dû fermer ses portes depuis que la télévision cloue les gens chez eux ; un ébéniste en faillite dont les meubles (d’excellente facture, mais d’un prix de revient trop élevé) ne pouvaient rivaliser avec la concurrence de la fabrication industrielle (médiocre mais bon marché) ; et ainsi de suite. Pour survivre, tous n’ont d’autre ressource que de se reconvertir dans le crime (artisanal, lui aussi). Tous seront impitoyablement flingués. Même au sein d’une série répétitive (et peut-être en raison même de ce caractère répétitif qui est comme le miroir de la société industrielle), Stark-Westlake parvient à injecter un propos incisif, fondé sur une observation sociologique et comportementale précise.

Et Dortmunder ? Patience, il arrive. En 1967, Westlake s’embourbe dans la rédaction d’un nouveau Parker. Il décide alors de recommencer le livre en le transformant en comédie. Ce sera Pierre qui roule, premier épisode de la geste de Dortmunder, le guignard de la cambriole, l’antithèse burlesque de Parker. La saga de Parker était une parodie sérieuse du style comportemental hérité du roman hard-boiled. Les Dortmunder seront la parodie de cette parodie. Et le comble sera atteint dans Jimmy the Kid, dans lequel Dortmunder et Kelp s’inspirent… d’un roman de Richard Stark pour monter un kidnapping d’enfant. Et naturellement tout ce qui réussit à la perfection pour Parker foire lamentablement pour Dortmunder et sa bande de bras cassés. C’est un sommet d’autodérision.

Et Dortmunder ? Patience, il arrive. En 1967, Westlake s’embourbe dans la rédaction d’un nouveau Parker. Il décide alors de recommencer le livre en le transformant en comédie. Ce sera Pierre qui roule, premier épisode de la geste de Dortmunder, le guignard de la cambriole, l’antithèse burlesque de Parker. La saga de Parker était une parodie sérieuse du style comportemental hérité du roman hard-boiled. Les Dortmunder seront la parodie de cette parodie. Et le comble sera atteint dans Jimmy the Kid, dans lequel Dortmunder et Kelp s’inspirent… d’un roman de Richard Stark pour monter un kidnapping d’enfant. Et naturellement tout ce qui réussit à la perfection pour Parker foire lamentablement pour Dortmunder et sa bande de bras cassés. C’est un sommet d’autodérision.

Dortmunder, pas plus que Parker, n’avait été conçu pour devenir le héros d’une série. Les voies de la création étant imprévisibles, il aura inspiré à Westlake une douzaine de romans, ainsi qu’une poignée de nouvelles publiées au fil des ans dans des journaux et des magazines, et que voici réunies en recueil. Romancier jusqu’au bout des ongles, Westlake est aussi un excellent nouvelliste, comme en témoignaient déjà Drôle d’alibi et En pièces détachées. On y perd inévitablement les digressions, le plaisir de musarder en multipliant personnages et situations qui se télescopent, qui font le charme de ses romans. Mais la drôlerie, le ton satirique, le sens de l’absurde sont au rendez-vous, de même que l’invention toujours renouvelée de situations ahurissantes. Les aspirants nouvellistes apprécieront son sens de l’attaque digne d’un grand soliste de jazz, la première phrase plantée comme un dard qui met aussitôt le lecteur en situation. Le plus souvent, Westlake s’emploie à plonger Dortmunder dans un milieu étranger (une réception de Noël, le monde du turf, des collectionneurs d’art friqués ou des joueurs de poker professionnel, et même, horreur ! la campagne), où son grand corps efflanqué jure comme un coup de poing au milieu de la figure, et à le regarder se dépatouiller. Avec Quoi encore ?, tels Seinfeld, Constanza et leur show about nothing, il s’amuse en virtuose à construire une nouvelle sur rien : Dortmunder sort de chez lui pour faire une course, et c’est tout ; le récit repose sur la difficulté insoupçonnée qu’il y a à se rendre d’un point A à un point B. Trop d’escrocs, qui transforme une banque braquée de tous les côtés en cabine de paquebot des Marx Brothers, est peut-être la plus belle fleur du bouquet.

Dortmunder, pas plus que Parker, n’avait été conçu pour devenir le héros d’une série. Les voies de la création étant imprévisibles, il aura inspiré à Westlake une douzaine de romans, ainsi qu’une poignée de nouvelles publiées au fil des ans dans des journaux et des magazines, et que voici réunies en recueil. Romancier jusqu’au bout des ongles, Westlake est aussi un excellent nouvelliste, comme en témoignaient déjà Drôle d’alibi et En pièces détachées. On y perd inévitablement les digressions, le plaisir de musarder en multipliant personnages et situations qui se télescopent, qui font le charme de ses romans. Mais la drôlerie, le ton satirique, le sens de l’absurde sont au rendez-vous, de même que l’invention toujours renouvelée de situations ahurissantes. Les aspirants nouvellistes apprécieront son sens de l’attaque digne d’un grand soliste de jazz, la première phrase plantée comme un dard qui met aussitôt le lecteur en situation. Le plus souvent, Westlake s’emploie à plonger Dortmunder dans un milieu étranger (une réception de Noël, le monde du turf, des collectionneurs d’art friqués ou des joueurs de poker professionnel, et même, horreur ! la campagne), où son grand corps efflanqué jure comme un coup de poing au milieu de la figure, et à le regarder se dépatouiller. Avec Quoi encore ?, tels Seinfeld, Constanza et leur show about nothing, il s’amuse en virtuose à construire une nouvelle sur rien : Dortmunder sort de chez lui pour faire une course, et c’est tout ; le récit repose sur la difficulté insoupçonnée qu’il y a à se rendre d’un point A à un point B. Trop d’escrocs, qui transforme une banque braquée de tous les côtés en cabine de paquebot des Marx Brothers, est peut-être la plus belle fleur du bouquet.

Le recueil est précédé d’une préface dans laquelle Westlake revient avec humour sur la genèse du personnage. Comme naguère sa préface à Levine, c’est un texte passionnant sur le fonctionnement de l’imagination créatrice, la manière dont un personnage vit en soi et ressurgit ponctuellement à la faveur d’une image ou d’une phrase qui s’imposent à l’esprit avec une évidence indubitable. Il y est question aussi de l’importance mystérieuse des noms de personnages dans leur caractérisation. À une époque, une singulière embrouille contractuelle avec un studio de cinéma faillit priver Westlake du droit d’employer le nom de Dortmunder. Qu’à cela ne tienne, il suffirait de le rebaptiser pour continuer à raconter ses aventures en contrebande. Seulement, aucun autre nom ne collait au personnage, et quand enfin Westlake se décida pour celui de John Rumsey, ce fut pour découvrir ce fait aussi inexplicable qu’irréfutable : Rumsey était plus petit que Dortmunder ; le premier mesure 1,80 m, le second 1,73 m au maximum. Le caractère du personnage s’en trouvait imperceptiblement modifié. Et de même pour les autres membres de sa bande. En est sortie une curieuse nouvelle, Fugue en crimes mineurs, où Dortmunder et Kelp (devenus Rumsey et Algy), ni tout à fait eux-mêmes ni tout à fait deux autres, paraissent se mouvoir dans un univers parallèle, à la fois familier et méconnaissable, digne de l’Univers en folie de Fredric Brown.

Donald WESTLAKE, Voleurs à la douzaine (Thieves’ Dozen). Traduction de Jean Esch. Rivages, 2008, 218 p.

Donald WESTLAKE, Voleurs à la douzaine (Thieves’ Dozen). Traduction de Jean Esch. Rivages, 2008, 218 p.

1. Polar n° 22, janvier 1982.

Folio vient de rééditer l’une des perles de la Série noire des années 1970, La bouffe est chouette à Fatchakulla du mystérieux Ned Crabb, journaliste dont ce fut hélas la seule incursion dans le roman noir. Le comté de Fatchakulla est un trou perdu de la Floride profonde et superstitieuse, peuplée de tarés consanguins, d’hurluberlus pittoresques et d’un inquiétant bestiaire. Il fait moite à crever, les marais grouillent d’alligators, on trompe l’ennui par de colossales bitures. Jusqu’à ce qu’une vague de meurtres horrifiques, avec cadavres en morceaux dispersés à tout-va, secoue ce petit monde. Dans le genre polar truculent chez les péquenauds, on n’a rien écrit de plus boyautant depuis le classique Fantasia chez les ploucs de Charles Williams et Je suis un sournois de Peter Duncan. Pour ajouter à la drôlerie de la chose, l’ouvrage est émaillé de références décalées à Sherlock Holmes, on ne peut plus incongrues dans le contexte (le détective amateur du coin taquine le banjo plutôt que le violon et carbure à la bière plutôt qu’à la cocaïne; son Watson est un vétérinaire qui endosse à l’occasion la fonction de médecin légiste). Et, contrairement à ce qui advient souvent dans ce genre de polar borderline, l’intrigue tient la route et la chute est à la hauteur des prémisses. Si vous manquez de lecture pour l’été, ne le loupez pas.

Folio vient de rééditer l’une des perles de la Série noire des années 1970, La bouffe est chouette à Fatchakulla du mystérieux Ned Crabb, journaliste dont ce fut hélas la seule incursion dans le roman noir. Le comté de Fatchakulla est un trou perdu de la Floride profonde et superstitieuse, peuplée de tarés consanguins, d’hurluberlus pittoresques et d’un inquiétant bestiaire. Il fait moite à crever, les marais grouillent d’alligators, on trompe l’ennui par de colossales bitures. Jusqu’à ce qu’une vague de meurtres horrifiques, avec cadavres en morceaux dispersés à tout-va, secoue ce petit monde. Dans le genre polar truculent chez les péquenauds, on n’a rien écrit de plus boyautant depuis le classique Fantasia chez les ploucs de Charles Williams et Je suis un sournois de Peter Duncan. Pour ajouter à la drôlerie de la chose, l’ouvrage est émaillé de références décalées à Sherlock Holmes, on ne peut plus incongrues dans le contexte (le détective amateur du coin taquine le banjo plutôt que le violon et carbure à la bière plutôt qu’à la cocaïne; son Watson est un vétérinaire qui endosse à l’occasion la fonction de médecin légiste). Et, contrairement à ce qui advient souvent dans ce genre de polar borderline, l’intrigue tient la route et la chute est à la hauteur des prémisses. Si vous manquez de lecture pour l’été, ne le loupez pas.

Ned Crabb, La bouffe est chouette à Fatchakulla. Traduction de Sophie Mayoux. Gallimard, Folio policier n° 515, 2008, 266 p.

Ned Crabb, La bouffe est chouette à Fatchakulla. Traduction de Sophie Mayoux. Gallimard, Folio policier n° 515, 2008, 266 p.

Imaginez-vous donc un individu long, maigre, félin, les épaules hautes ; donnez-lui le front de Shakespeare et le visage de Satan, un crâne soigneusement rasé et des yeux verts – verts comme ceux des chats. Mettez à sa disposition toute la cruauté d’un vaste peuple d’Asie, concentrée en un esprit géant, toutes les ressources de la science du passé et du présent et peut-être bien toute la fortune d’un riche gouvernement […] Cet être effroyable, le voyez-vous en esprit ? Eh bien, je vous présente le Dr Fu Manchu.

Fu Manchu revient chez Zulma, dans une traduction nouvelle d’Anne-Sylvie Homassel (collaboratrice de la revue Le Visage vert, et traductrice bien connue des amateurs de littérature anglo-saxonne). Deux autres volumes sont annoncés, prélude – peut-être – à une retraduction intégrale d’un cycle qui compte treize romans et quelques nouvelles. Tout le monde connaît, au moins de réputation, les sinistres exploits du Fantômas d’Extrême-Orient ; mais, comme pour le héros d’Allain et Souvestre, le détour par le texte d’origine s’impose à tout amateur de fiction extravagante.

Chef de bande omniscient, savant fou et génie du crime aux pouvoirs tentaculaires, résolu par tous les moyens à mettre fin à la domination occidentale sur le monde, Fu Manchu, nul ne l’ignore, est l’incarnation du péril jaune. Sa geste, inaugurée en 1913, cristallise la hantise – déjà – du « choc des civilisations », les inquiétudes de l’Empire britannique vis-à-vis de ses colonies turbulentes, les fantasmes de l’homme blanc face aux peuples dits de couleur. Du mystère insondable de l’âme orientale à la cruauté perverse des fourbes Asiates, en passant par les parfums ensorcelants du levant (le sens olfactif est, ici, particulièrement sollicité), Sax Rohmer n’est jamais en manque d’énormités réjouissantes, assénées avec un imperturbable aplomb.

Une brise légère faisait bruisser les feuilles des arbres ; par longues bouffées un parfum exotique vint envahir la pièce.

C’était un vent d’est – un vent jaune, soufflant sur l’Occident. Il symbolisait le pouvoir subtil et insaisissable du Dr Fu Manchu, de même que Nayland Smith – nerveux, agile, hâlé par le soleil de Birmanie – symbolisait la saine efficacité britannique, mobilisée contre cet ennemi insidieux.

Ce délire paranoïaque – de facto désamorcé par sa candeur hénaurme : ah ! la «saine efficacité britannique » ! – prêterait seulement à sourire s’il ne stimulait la verve inlassable du feuilletoniste, pour la plus grande joie du lecteur. Les fantasmes de Rohmer sont peut-être banals, mais ce qu’ils produisent sous sa plume fiévreuse ne l’est certes pas. Des brouillards londoniens aux eaux glacées de la Tamise, de repaires souterrains en cauchemars hallucinatoires, les chapitres se succèdent à un rythme soutenu comme les épisodes d’un serial onirique. À la fois partout et nulle part, le diabolique Fu Manchu fait preuve, dans son œuvre de mort, d’une inventivité sans limites, en mobilisant tour à tour des poisons subtils qui font passer de vie à trépas (et inversement !), de répugnants insectes, un nuage toxique s’échappant d’un sarcophage, des champignons vénéneux géants (épisode démentiel), et bien d’autres choses encore. Ajoutons que la fascination de Sax Rohmer pour les dangereux mystères de l’Orient, comme la plupart des phénomènes d’attraction-répulsion, est bien entendu de nature sexuelle. En témoigne le vertige érotique qui subjugue le bon docteur Petrie à chaque apparition de Kâramanèh, la belle esclave de Fu Manchu, laquelle n’hésite pas à trahir son maître pour venir en aide aux preux défenseurs de l’Occident. (Par parenthèse, on voit où Henri Vernes a puisé les modèles de l’Ombre jaune et de Tania Orloff, sans oublier les dacoïts et leur célèbre cri – oui, ils sont là eux aussi.) La femme, cette « lame à double tranchant », cette « arme traîtresse », taraudait manifestement notre auteur au moins autant que la perfide Asie, puisqu’il lui consacra un autre cycle romanesque, Sumuru, dont on dit qu’il est au péril féminin (!) ce que Fu Manchu est au péril jaune (j’en parle par ouï-dire, ne l’ayant pas lu). On ne s’en plaindra pas.

Zulma a choisi de présenter le texte sans aucun appareil critique, et cette option est aussi défendable que celle de la précédente édition (chez Alta, il y a une trentaine d’années), qu’accompagnaient de passionnantes préfaces de Francis Lacassin. On peut en effet estimer que la saga de Fu Manchu dispense un plaisir de lire qui se suffit à lui-même, et que le lecteur est assez grand pour juger sur pièces. Or, et de manière quelque peu contradictoire, il faut découvrir sur la toile un entretien avec Anne-Sylvie Homassel pour apprendre ceci :

Rohmer n’est pas extrêmement difficile à traduire. Cela dit, je suis d’ordinaire plutôt adepte de la traduction qui colle au texte original. Dans cette affaire, Laure Leroy m’a quelque peu poussée au crime. Les personnages de Rohmer ont quelques tics et quelques phobies dont la répétition est parfois fastidieuse. J’ai parfois simplifié, parfois surtraduit pour obtenir un texte encore plus nerveux. Mais vous allez peut-être me parler du Péril jaune et des aspects racistes de la série… Très franchement, j’ai, d’un commun accord avec l’éditeur, réduit le nombre des références à la « race jaune » et autres traits déplaisants du texte, parce que notre but n’est pas de heurter, mais de distraire et de charmer. Réduit, mais pas gommé, ce qui n’aurait pas eu de sens. Qu’on se rassure, le terrible Fu Manchu incarne toujours le Péril jaune dans toute sa splendeur. Et les fantasmes du Dr Petrie sont toujours aussi lascivement moyen-orientaux.

N’y avait-il pas lieu d’en informer le lecteur par un bref avertissement ?

Sax ROHMER, le Mystérieux Docteur Fu Manchu (The Mystery of Dr Fu Manchu). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel. Zulma, 2008, 319 p.

Sax ROHMER, le Mystérieux Docteur Fu Manchu (The Mystery of Dr Fu Manchu). Traduction d’Anne-Sylvie Homassel. Zulma, 2008, 319 p.

Tout se paie. Sauvé de justesse de la prison par un avocat aussi rompu qu’Alan Shore et Denny Crane à l’art du sophisme juridique, Dortmunder n’a pas d’autre choix que d’accepter la proposition d’Anthony Chauncey : simuler un cambriolage chez ce riche play-boy et subtiliser une toile de maître dans le but d’escroquer l’assurance. Mais Chauncey compte aussi escroquer son voleur dans l’opération, lequel s’emploie donc à lui rendre la pareille. D’où il s’ensuit un affolant chassé-croisé de tableaux vrais et faux, qui culminera par une pantalonnade burlesque — en armures médiévales — dans un château écossais.

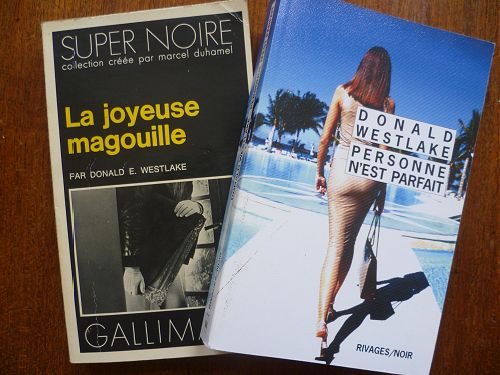

De tous les Westlake parus dans la Série noire, la Joyeuse Magouille est celui dont la révision du texte français s’imposait le plus : non seulement parce que cette quatrième aventure de Dortmunder avait subi des coupes spectaculaires (conformément au calibrage standard qui fut longtemps de mise au sein de la collection), mais encore parce que le traducteur avait cru bon de truffer le dialogue de termes d’argot à la Auguste Le Breton, déjà datés à l’époque et incompatibles avec le style et l’univers westlakiens — qui en devenaient méconnaissables.

De la première à cette nouvelle édition (rebaptisée Personne n’est parfait de manière plus conforme au titre original), « Je crois que j’ai un bon blot » est ainsi devenu « Je crois que je suis sur un bon coup » (un exemple parmi beaucoup d’autres), et le volume se trouve accru de près de cent pages — ce qui, même en tenant compte de la composition plus serrée de la Série noire, donne une idée de l’ampleur du charcutage. Qu’est-ce qui nous est restitué ? Des paragraphes et quelquefois des scènes entières, des développements sur le background des personnages, quantité de notations descriptives ou caustiques, ou encore les impayables conversations des habitués du bar et grill O.J. — où se réunissent Dortmunder et sa bande de bras cassés —, qui sont l’un des running gags de la série. En somme, tout ce qui, au-delà de l’intrigue, fait le sel et l’ambiance d’un roman de Westlake (et celui-ci, sans être le meilleur Dortmunder, est un excellent cru), tout ce qui fait qu’on a plaisir à le lire.

Donald WESTLAKE, Personne n’est parfait (Nobody’s Perfect). Traduction d’Henri Collat revue et complétée par Patricia Christian.

Donald WESTLAKE, Personne n’est parfait (Nobody’s Perfect). Traduction d’Henri Collat revue et complétée par Patricia Christian.

Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p.

Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p.