Les stationnaires

Pourquoi désigne-t-on en anglais sous le terme de stationery les articles de papeterie et, plus généralement, les fournitures de bureau ? À une oreille française, le mot sonne étrangement. Plutôt que l’image d’un beau stylo posé sur une rame d’élégant papier à en-tête, il fait surgir la vision de terrains de stationnement. Cette bizarrerie m’a souvent frappé sans me pousser à ouvrir un dictionnaire étymologique. Les premières pages de la Petite Histoire de la librairie française de Patricia Sorel (La Fabrique, 2021) apportent aujourd’hui la clé du mystère.

Comme beaucoup de mots anglais à racine latine, stationery et stationer ont une origine française. Le substantif stationnaire provient du bas-latin stationarius, désignant un soldat affecté à un poste de garde. (Zola, dans la Bête humaine, parle encore d’un « stationnaire de nuit ».) Au Moyen Âge, le mot en est venu à désigner les marchands de livres et de papier « sédentaires », disposant d’une échoppe ou d’un éventaire, par opposition aux colporteurs et marchands ambulants.

Au cours des XIIe et XIIIe siècles en Occident, la production des manuscrits sort des monastères et se laïcise. L’apparition des universités (en France, mais aussi en Italie et en Angleterre) engendre un véritable commerce du livre. Les libraires font leur apparition : ils s’installent près des universités pour fournir aux maîtres et étudiants les manuscrits nécessaires aux études.

[…]

Ceux qui font commerce de livres manuscrits se divisent en deux classes : les libraires et les stationnaires. Le libraire reçoit en dépôt des manuscrits à vendre et cherche des acquéreurs parmi sa clientèle […] Lorsque ses ressources lui permettent de devenir propriétaire de manuscrits, il les met de préférence en location. Le stationnaire ajoute à cette activité celle de faire ou de faire faire des copies de manuscrits anciens ou d’œuvres nouvelles, qu’il met ensuite en circulation sous le contrôle de l’Université (il est donc à la fois libraire et éditeur).

What a man

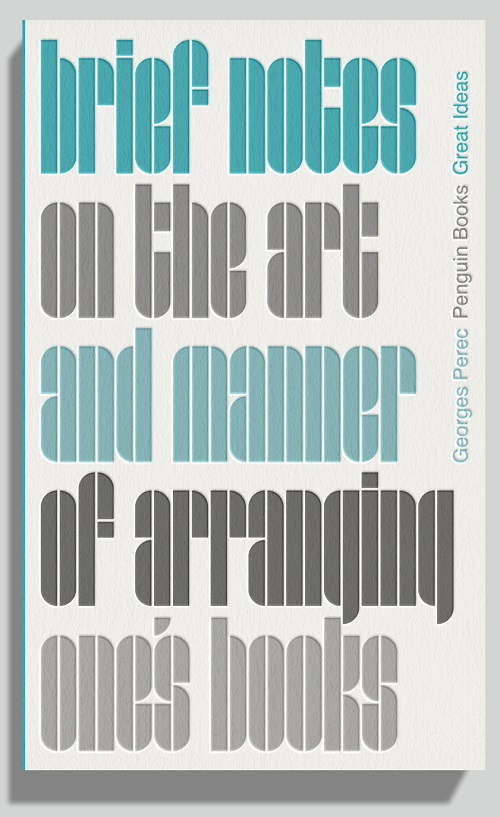

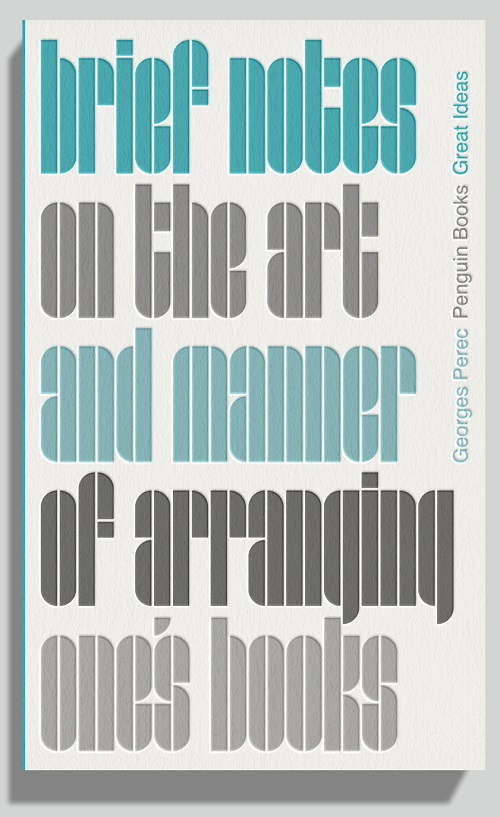

Les graphistes anglais ont le génie des couvertures typographiques ; et ce n’est pas la première fois que le travail de David Pearson fait mon admiration. Voici sa couverture de Notes brèves sur l’art et la manière de ranger ses livres de Georges Perec, pour la série « Great Ideas » de Penguin. Elle est tout bonnement magnifique, avec ces lettres dont le dessin et la disposition suggèrent des livres alignés sur des rayonnages, sans tomber dans l’illustration littérale. Et quel soin apporté à la réalisation (impression en creux) pour une édition de poche.

« Great Ideas » de Penguin, sixième série.

Sur les couvertures de cette nouvelle série,

lire le billet d’Alistair Hall.

La clé du succès

Ce n’était pas chose facile d’arriver à faire son chemin dans le monde des lettres, et je craignais pour ma part de ne savoir écrire ni assez bien ni assez mal pour rencontrer le succès.

Ernest William Hornung, Un cambrioleur amateur

(The Amateur Cracksman, 1899).

Traduction d’Henry Evie revue par J.-F. Amsel.

Omnibus, 2007.

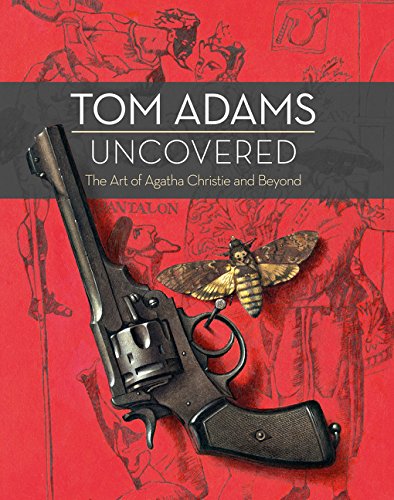

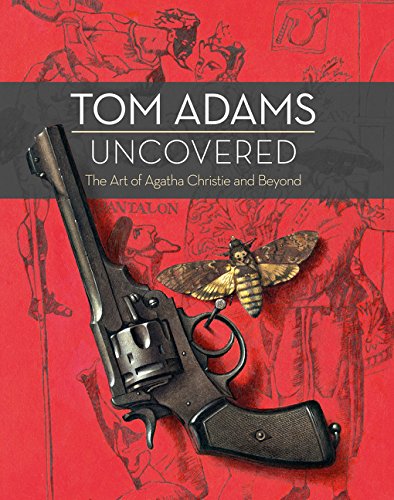

Tom Adams

On apprend la mort de Tom Adams, survenue le 9 décembre. Né en 1926, Adams fut peintre et illustrateur. Passionné de musique, il conçut des affiches de concert pour Soft Machine et The Jimi Hendrix Expérience, et une pochette d’album pour Lou Reed. Mais l’histoire retiendra en premier lieu son travail d’illustrateur de couvertures de livres (de John Fowles à Raymond Chandler), et en particulier ses couvertures pour les romans et recueils de nouvelles d’Agatha Christie. « The happiest pairing of a crime writer and an artist since Conan Doyle and Sidney Paget », écrit The Telegraph.

Ces couvertures furent reprises pour les éditions françaises du Masque des années 1960 et 1970. Leur pouvoir d’attraction était considérable ; leur imagerie est restée indissociable de nos souvenirs de lecture. On n’a pas fait mieux depuis. Sans elles, aurais-je emprunté à l’âge de onze ans mes premiers Agatha Christie à la bibliothèque ?

La vie des livres

À Paris, dans les années 1980.

Il se demanda ce que fabriquait Hélène. C’était une pensée qui lui revenait souvent dans la journée. Il se la représenta dans la librairie, en train de classer ces somptueux albums qu’elle commandait à Genève, à New York ou à Milan. Hélène certifiait qu’en France les éditeurs en étaient encore à la préhistoire.

*

Il déposa son manuscrit aux éditions. Darroze serait soulagé. Les délais avaient été respectés. Quand il avait fini un livre, Étienne était encore plus désemparé que d’habitude. Voilà, un livre de plus. Pourquoi publier tant de livres, de mauvais livres ? […]

Le lendemain, le téléphone le tira du sommeil. Darroze trouvait le livre excellent. Étienne bafouilla une phrase. Ça n’était un secret pour personne que Darroze ne lisait rien. Étienne ne lui en voulait pas. Si un éditeur devait lire ce qu’il publie, il n’oserait plus se regarder dans une glace.

Éric Neuhoff, Des gens impossibles, La Table ronde, 1986.

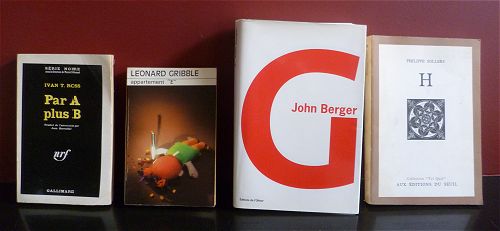

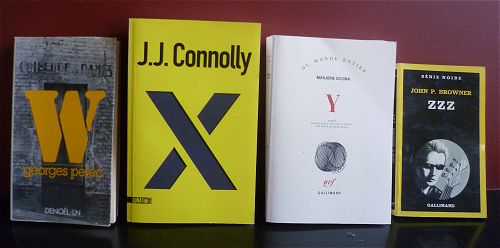

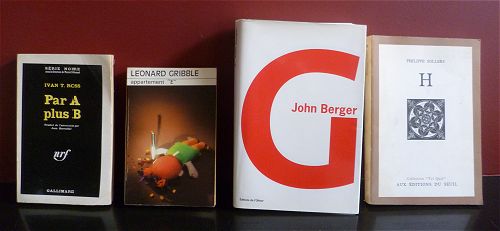

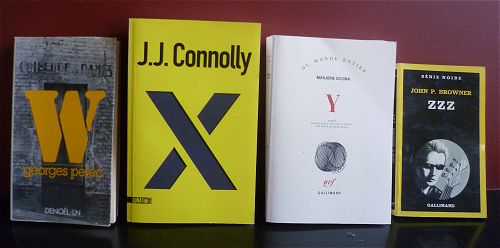

Depuis A jusqu’à Z

Y a fait ce matin son entrée dans la collection. Un jour, on aura l’alphabet entier.

Madeleine

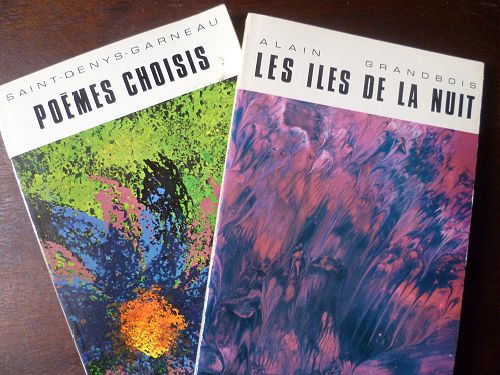

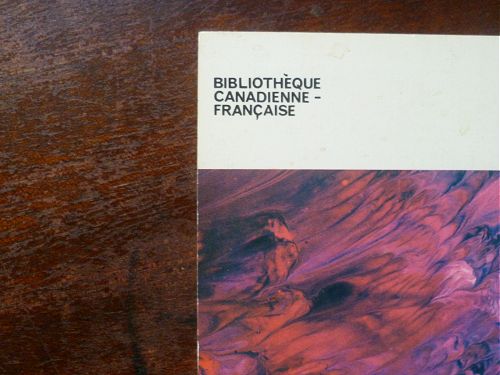

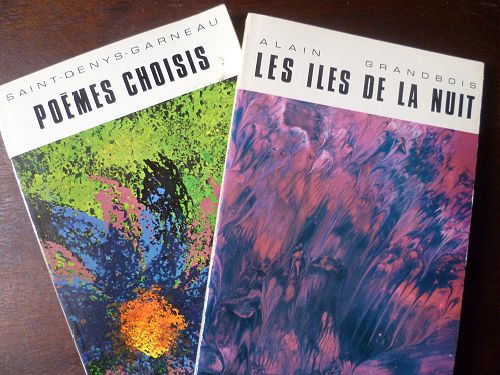

La « Bibliothèque canadienne-française » est intimement liée au souvenir de nos lectures scolaires : Trente Arpents, le Survenant, Menaud, maître-draveur, le Fou de l’île, les Engagés du Grand-Portage, l’inévitable Maria Chapdelaine…

On doit aux éditions Fides la création en 1960 de la première collection de poche québécoise, « Alouette », dont la « Série bleue » deviendra en 1970 la « Bibliothèque canadienne-française ». Celle-ci deviendra à son tour la « Bibliothèque québécoise », copropriété des éditions Fides, Léméac et Hurtubise.

Les couvertures abstraites et la typo bâton des années 1970 sont étonnamment modernes, venant d’un éditeur aussi traditionaliste que Fides. On découvre, en parcourant les achevés d’imprimer, que la maison possédait encore ses propres presses en 1970 mais que ce n’était plus le cas deux ans plus tard.