Éditer Mallarmé

Trouvé à la brocante, ce livret accompagnait l’exposition « Edmond Deman, éditeur de Mallarmé », organisée en 1999 au musée départemental Stéphane Mallarmé. C’est un joli petit objet imprimé sur deux papiers, incluant des fac-similés en réduction de quelques pages des trois livres de Mallarmé parus chez Deman, les Poèmes d’Edgar Poe, Pages et Poésies. Ces reproductions permettent d’apprécier la qualité du travail éditorial : mise en page aérée, typographie parfaite, emploi de la couleur pour les titres et les ornements. Le texte du livret, informé et précis, est d’Adrienne Fontainas, commissaire de l’exposition, à qui l’on doit une excellente biographie de l’éditeur 1.

Libraire, bibliophile, collectionneur et marchand d’art, Edmond Deman (1857-1918) fut une figure majeure de l’édition fin de siècle. Son activité témoigne de la richesse des échanges entre la France et la Belgique au temps du symbolisme. Sa maison est ouverte aux écrivains et aux artistes. Sa librairie bruxelloise accueille des expositions de Degas, Renoir, Manet, Carrière et Delville. Il entretient des relations suivies avec Émile Verhaeren dont il publiera quatorze livres, Léon Spillaert et Théo Van Rysselberghe, Odilon Redon et Eugène Devolder, Félicien Rops et Villiers de l’Isle-Adam, Maeterlinck et Fernand Khnopff. Son travail d’éditeur, pour être limité en quantité (cinquante-quatre titres imprimés à petit tirage sur les meilleurs papiers), est d’une importance exceptionnelle par le choix des textes autant que par le soin extrême apporté à la réalisation éditoriale. Chacun de ses livres est le fruit d’un dialogue nourri avec l’auteur et l’artiste éventuel, dont la plupart deviendront des amis. Avec Mallarmé, il sera royalement servi.

Le poète a découvert Deman grâce à l’exemplaire des Soirs que lui a offert Verhaeren. Le voilà, l’éditeur de ses rêves, capable de réaliser « un livre qui soit un livre architectural et prémédité ». Deman ne sera pas au bout de ses peines. Entre les deux hommes, les relations sont à la fois cordiales et compliquées, et si la lenteur de l’éditeur exaspère parfois Mallarmé, Deman s’avoue découragé par son auteur, sa quête impossible du Livre ultime et ses atermoiements sans fin (italiques ou romains ?). L’élaboration des Poésies sera particulièrement longue et laborieuse, au point où Deman finit par rendre son tablier. Refus de Mallarmé, nouveau départ, nouvelle ronde d’hésitations. Dans l’intervalle, le tandem s’attèle à une édition des Histoires souveraines de Villiers de l’Isle-Adam. En août 1898, dernier échange de lettres. Un mois plus tard, Mallarmé meurt soudainement, « sans avoir vu le volume dont il avait tant rêvé ». Les Poésies paraîtront à titre posthume, en février 1899. Valéry en a corrigé les dernières épreuves.

1 Adrienne et Luc Fontainas, Edmond Deman éditeur. Art et édition au tournant du siècle, Labor, «Archives du futur », 1997. Voir aussi le catalogue de l’exposition du musée Félicien Rops, Impressions symbolistes. Edmond Deman, éditeur d’art, 2011.

La marque de l’éditeur, dessinée par Fernand Khnopff

L’imprimerie dans tous ses états

L’un des grands centres européens de l’édition et de l’imprimerie à la Renaissance, Lyon ne pouvait pas ne pas avoir son musée de l’Imprimerie. Fondé en 1974 sur l’initiative de Maurice Audin et Henri-Jean Martin, c’est un agréable musée à l’ancienne dont on ne soupçonne pas la richesse et l’étendue en franchissant son seuil. On y verra le premier livre imprimé avec des caractères mobiles (réalisé en Corée soixante-quinze ans avant la Bible de Gutenberg), de nombreux incunables, eaux-fortes et bois gravés. On y apprendra tout sur la fonte des caractères et l’histoire des techniques d’impression du texte et de l’image, croisée à celle de la presse et de l’édition. On y admirera de splendides mécaniques, depuis d’imposantes presses à bras du XVIIe siècle jusqu’à l’étonnante photocomposeuse Lumitype-Photon, inventée à Lyon après la guerre par deux ingénieurs dignes de Geo Trouvetou, Louis Moyroud et René Higonnet, en passant par la merveilleuse Linotype. Quiconque s’intéresse au monde du livre et de la chose imprimée sera à la fête.

C’est ici que fut présentée en 2009 l’exposition « François Maspero et les paysages humains », qui a donné lieu à l’excellent ouvrage du même titre, indispensable à quiconque s’intéresse à l’aventure éditoriale de Maspero (coédition À plus d’un titre/La Fosse aux ours).

Plusieurs imprimeurs lyonnais ont donné leur nom à une rue de Lyon, notamment Sébastien Gryphe, qui introduisit en France le format de poche utilisant les caractères italiques en s’inspirant du Vénitien Aldo Manuce, édita pour Rabelais des traductions d’Hippocrate et Galien, et publia Maurice Scève, Louise Labé, Joachim du Bellay et Olivier de Magny.

Librairies du monde (7)

Espace aéré réparti sur deux niveaux, ampleur et variété du choix : on s’est pris, à Nice, d’affection immédiate pour la Librairie Masséna (55 rue Gioffredo). Les amateurs de livres anciens iront musarder dans la Librairie Niçoise (2 rue Défly) et la librairie L’Escurial (29 rue Alphonse-Karr).

Librairies du monde (6)

La grande librairie Eslite occupe trois étages d’un immense immeuble du centre-ville de Taipei que se partagent des commerces et des bureaux. Le cadre, l’ambiance et l’abondance du choix rappellent davantage Foyles que la Fnac ou Renaud-Bray. Inévitablement, d’accablantes piles de Fifty Shades of Grey nous accueillent à l’entrée, mais tant mieux si cela fait marcher le tiroir-caisse puisque la librairie propose par ailleurs un fonds d’une richesse étourdissante dans tous les domaines, de la littérature (chinoise et étrangère) à la philosophie (idem) en passant par les beaux-arts et les sciences humaines. Le roman de chevalerie semble jouir là-bas du même succès que la fantasy ici : vingt et une étagères lui sont consacrées.

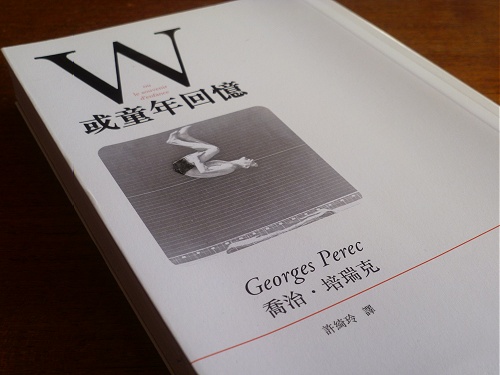

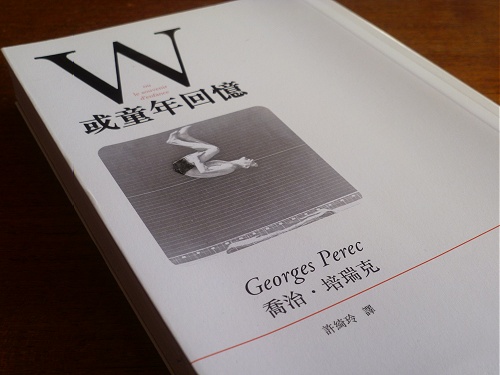

Il existe, de Queneau, des traductions déjà anciennes de plusieurs romans, mais point hélas des Exercices de style, dont j’aurais volontiers enrichi ma collection. J’ai donc jeté mon dévolu sur la seule traduction en chinois de Georges Perec, qui se trouve être curieusement W ou le souvenir d’enfance, plutôt que les Choses ou la Vie mode d’emploi.

Butterfly Awards

La Taipei Book Fair Foundation m’a invité à participer au jury international des Butterfly Awards, qui récompensent les plus beaux livres sous l’angle de l’originalité de la conception graphique et de la qualité de la réalisation : format, papier, reliure, mise en page, impression, façonnage, etc. Une cinquantaine de livres faisaient partie de la sélection finale. Il y avait de tout : poésie, roman, livres illustrés, journaux de voyage, art, design, architecture, photographie. Nous les avons examinés des heures durant sous toutes leurs coutures, accompagnés d’aimables interprètes chargées de nous éclairer sur leur teneur, puisque aussi bien le fond et la forme sont indissociables et qu’une « belle maquette » n’a de sens que si elle s’accorde intimement au contenu de l’ouvrage.

Aucun des livres en lice n’était indigne d’intérêt — les plus beaux n’étant pas nécessairement les plus spectaculaires. Dans l’ensemble, j’ai été épaté par le talent, l’élégance, le sens du détail et le savoir-faire déployés, le soin artisanal apporté à la fabrication, et puis la qualité des papiers — les papiers, caramba ! Je voudrais bien disposer des mêmes pour mes propres travaux d’édition, ce serait la fête. Étonnement aussi, à la remise des prix, de découvrir le jeune âge des lauréats et lauréates, tous dans la vingtaine ou la jeune trentaine, la plupart frais émoulus d’écoles d’art graphique, là où je m’attendais à trouver de vieux routiers.

Parmi les livres que nous avons primés figurent deux ouvrages sur le design des livres et l’histoire de l’édition à Taïwan, dont je n’ai pu m’empêcher de faire l’acquisition. Je ne pourrai évidemment pas les lire, mais il y a plein de couvertures et de livres reproduits et j’adore les livres sur les livres.

Librairies du monde (5)

Introducing Le Pigeonnier, la librairie française de Taipei, qui est aussi un lieu de rencontres et d’échanges, doublé d’une petite maison d’édition. Elle fut fondée en 1999 par Françoise Zylberberg (1944-2010), dont on peut lire un portrait ici.