La poésie ce matin (1)

ÉCRIT POUR L’OCCASION

Sur trois canards

plus gris que l’herbe

la pluie tombait

la mer tombait

Sur tes genoux très roses aussi

la nuit tombait

la pluie tombait,

et sur l’élan dans son désert

des langues de sel et de beurre rance

Des chutes de reine finissaient l’an

le feu des vitres montait aux joues

Vinrent des soleils de plus vieilles laines

des ciels d’hiver dans les miroirs

des boues de glace et de sang sec,

vinrent des filles longues armées de dieux

des nains épars et des épieux

des rampes de neige cachant leur fer

et vinrent de petites bêtes

de petites lèpres, de petites lunes,

vinrent des massues et des écluses

des pluies de bronze sur le papier

On écrivait la bouche ouverte

le prix des choses qu’on oubliait

le bruit des chiens quand on les casse

les nuits de chasse dans les couloirs

on écrivait pour l’occasion

pour l’herbe tendre des couteaux,

un singe roux sur le cœur

on écrivait le mot charbon

Vinrent des râpes, des retours

des combats de basse lice,

vinrent des enfants d’avril

avec plusieurs yeux mauves

et qui n’écrivaient pas

et qui touchaient le vent

Des fleurs énormes

guidaient le feu vers les rideaux

Pierre Peuchmaurd, Parfaits Dommages

et autres achèvements. L’Oie de Cravan, 2007.

*

Réédition de Parfaits Dommages (1996), considérablement augmentée de textes ayant fait l’objet de plaquettes à tirage limité et de quelques inédits. Superbes photos de Nicole Espagnol. Pierre Peuchmaurd est un secret bien gardé de notre temps. C’est un immense poète, et presque personne ne le sait. Faites passer.

Traduttore, traditore

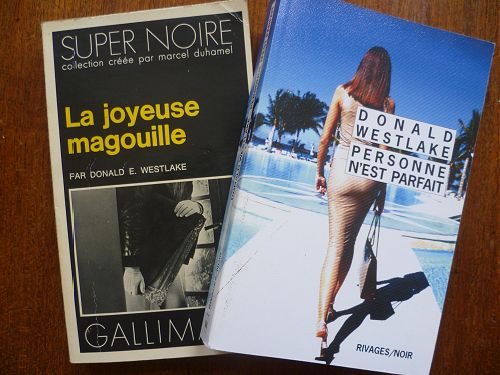

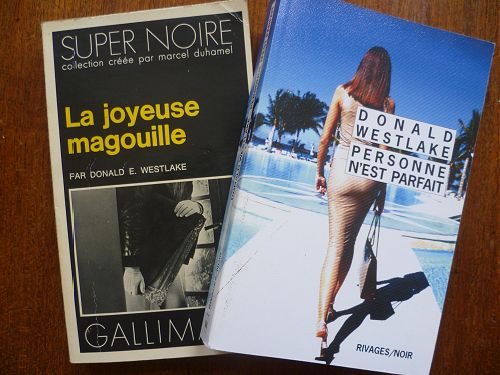

Tout se paie. Sauvé de justesse de la prison par un avocat aussi rompu qu’Alan Shore et Denny Crane à l’art du sophisme juridique, Dortmunder n’a pas d’autre choix que d’accepter la proposition d’Anthony Chauncey : simuler un cambriolage chez ce riche play-boy et subtiliser une toile de maître dans le but d’escroquer l’assurance. Mais Chauncey compte aussi escroquer son voleur dans l’opération, lequel s’emploie donc à lui rendre la pareille. D’où il s’ensuit un affolant chassé-croisé de tableaux vrais et faux, qui culminera par une pantalonnade burlesque — en armures médiévales — dans un château écossais.

De tous les Westlake parus dans la Série noire, la Joyeuse Magouille est celui dont la révision du texte français s’imposait le plus : non seulement parce que cette quatrième aventure de Dortmunder avait subi des coupes spectaculaires (conformément au calibrage standard qui fut longtemps de mise au sein de la collection), mais encore parce que le traducteur avait cru bon de truffer le dialogue de termes d’argot à la Auguste Le Breton, déjà datés à l’époque et incompatibles avec le style et l’univers westlakiens — qui en devenaient méconnaissables.

De la première à cette nouvelle édition (rebaptisée Personne n’est parfait de manière plus conforme au titre original), « Je crois que j’ai un bon blot » est ainsi devenu « Je crois que je suis sur un bon coup » (un exemple parmi beaucoup d’autres), et le volume se trouve accru de près de cent pages — ce qui, même en tenant compte de la composition plus serrée de la Série noire, donne une idée de l’ampleur du charcutage. Qu’est-ce qui nous est restitué ? Des paragraphes et quelquefois des scènes entières, des développements sur le background des personnages, quantité de notations descriptives ou caustiques, ou encore les impayables conversations des habitués du bar et grill O.J. — où se réunissent Dortmunder et sa bande de bras cassés —, qui sont l’un des running gags de la série. En somme, tout ce qui, au-delà de l’intrigue, fait le sel et l’ambiance d’un roman de Westlake (et celui-ci, sans être le meilleur Dortmunder, est un excellent cru), tout ce qui fait qu’on a plaisir à le lire.

Donald WESTLAKE, Personne n’est parfait (Nobody’s Perfect). Traduction d’Henri Collat revue et complétée par Patricia Christian.

Donald WESTLAKE, Personne n’est parfait (Nobody’s Perfect). Traduction d’Henri Collat revue et complétée par Patricia Christian.

Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p.

Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p.

Une maison-livre

30 000 volumes. Dans la maison de cet enseignant, érudit et chercheur (appelons-le André Durand), les livres s’accumulent des planchers aux plafonds et des corridors aux chambres en passant par les escaliers. Les uns sont rassemblés sur des rayonnages qu’ils partagent avec toutes sortes d’objets de curiosité, les autres s’entassent, par ordre d’arrivage, en des piles à l’équilibre précaire. Ils envahissent toutes les pièces à l’exception notable de la cuisine-salle à manger, dont le dépouillement délibéré contraste avec le reste de la maison, bien que s’y trouve réunie une modeste collection de chaises, car l’homme s’intéresse aussi au design.

« Il n’y a pas de classement, il n’y en a plus. C’est un mille-feuilles, ce sont des strates, et je suis le seul à pouvoir m’y retrouver. Au départ, ma bibliothèque s’ordonnait autour d’ensembles thématiques classés par ordre chronologique et/ou par collections : les littératures du monde entier, la littérature gréco-latine, le surréalisme auquel je me suis longtemps intéressé, les livres d’art regroupés autour de la collection L’Univers des formes, etc. »

« Au fil des ans, ma bibliothèque de travail a pris des proportions telles qu’elle a dévoré tout l’espace. Il a fallu faire de la place et cela a entraîné la dislocation progressive de l’ensemble. Des domaines ou des auteurs auxquels je m’intéressais moins ont été exilés au grenier où ils sont devenus en pratique inaccessibles. J’ai même mobilisé le grenier de quelques amis. »

Le domaine de recherches d’André Durand se trouve à la croisée de plusieurs champs du savoir (littérature, arts graphiques, histoire, anthropologie…). L’écriture du moindre article nécessite une documentation considérable. AD, qui reçoit une centaine de livres par mois en service de presse, en achète également de 500 à 600 par an. « Un travail sérieux se doit d’être nourri. Et comment le nourrir, si ce n’est en faisant de nouvelles acquisitions ? »

Richard Cook (1957-2007)

Certaines dépêches ne franchissent pas la Manche. C’est par hasard que je viens d’apprendre la mort de Richard Cook, survenue le 25 août dernier (un cancer foudroyant), et ça m’a flanqué un méchant coup de bourdon. Cinquante ans, ce n’est pas un âge pour casser sa pipe, et puis cela fait toujours un effet bizarre d’apprendre ce genre de nouvelles à retardement.

Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet.

Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet.

Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours.

Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours.

À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.

À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.

Car la curiosité de Cook, faite d’un goût personnel affirmé allié à une remarquable absence d’œillères, le portait bien au-delà des frontières du jazz. Elle embrassait pratiquement tous les genres musicaux, depuis les enregistrements d’opéra historiques jusqu’au rock, en passant par les groupes punk les plus ésotériques. Il écrivait avec autant de pertinence sur Charlie Parker, AMM, Nina Simone ou Frank Zappa. « I think writing about music is one of the hardest things you can do. Describing a piece of music in a way which isn’t either cliché-ridden or merely fanciful is desperately difficult. I suppose if I have any advice to offer, it’s the simple truth that you have to listen properly, and hard, and ask yourself what’s going on and why – like, what are these guys doing? » Alliant une information sans faille, des intuitions stimulantes et le sens de l’image concrète, Cook avait ce talent de saisir et restituer en peu de mots, de manière précise et vivante, le style d’un musicien, le développement organique d’une œuvre, le mouvement et le climat d’un solo. On s’en convaincra en lisant ses livres, car il trouva encore le temps d’en écrire trois (did he ever sleep?), tous de grand intérêt : un excellent dictionnaire, Richard Cook’s Jazz Encyclopedia (Penguin), une histoire du label Blue Note, Blue Note Records: A Biography (Justin, Charles, and Co.), et un essai sur Miles Davis, It’s About That Time: Miles Davis On and Off Record (Atlantic Press).

Les propos cités sont extraits d’un entretien avec Victor L. Schermer (AllAboutJazz).

À lire aussi, le bel article de Brian Morton, dans la revue en ligne Point of Departure.

Ubu vous parle

Le Monde, 9 novembre 2007

Intrigues à Venise

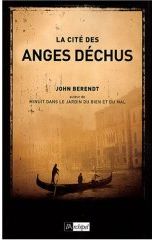

De John Berendt, j’avais beaucoup aimé Minuit dans le jardin du bien et du mal, lu après la vision du film de Clint Eastwood (avec pas mal d’admiration rétrospective pour le travail du scénariste John Lee Hancock, qui avait réussi là l’adaptation d’un ouvrage a priori inadaptable). D’un séjour de huit ans à Savannah (Georgie), Berendt avait rapporté un livre plein d’intérêt : livre sans véritable intrigue, entre libre promenade et reportage romancé, qui nous familiarisait par petites touches avec l’histoire, les idiosyncrasies, les rites sociaux et les dessous d’une communauté singulière, peuplée de sympathiques excentriques.

Onze ans plus tard, la Cité des anges déchus applique à Venise la même méthode d’investigation flâneuse, avec un bonheur plus inégal. Entre les deux livres, les ressemblances abondent. La Sérénissime, comme Savannah, est dépeinte comme un microcosme qui paraît s’être arrêté dans le temps et vivre en quasi-autarcie dans la perpétuation de son riche passé; sa vie sociale, qui dissimule bien des secrets derrière ses façades, repose pareillement sur un jeu consenti avec le mensonge et l’apparence [1]. L’auteur-narrateur, arrivé en touriste trois jours après l’incendie de l’Opéra de la Fenice, s’y installe pour plusieurs années. De ce narrateur, nous n’apprendrons pas davantage que dans Minuit, sinon que sa position d’outsider et sa candeur (feinte ou réelle ? un peu des deux) lui permettent une fois de plus de se faire adopter de la bonne société et de recueillir des uns et des autres — expatriés américains, artistes mondains, nobles fanés, notables, petits commerçants et artisans vénitiens — des confidences souvent contradictoires. Enfin, une affaire criminelle sert dans les deux livres de fil conducteur à une narration qui procède par juxtaposition de rencontres, de portraits, d’anecdotes et de conversations ; cependant, il faut avouer que l’incendie de la Fenice, malgré les zones d’ombre subsistant au terme d’une longue enquête riche en péripéties et d’un procès qui se soldera par la condamnation de quelques lampistes, est un ressort dramatique moins puissant que le meurtre en état de légitime défense autour duquel était construit Minuit.

Onze ans plus tard, la Cité des anges déchus applique à Venise la même méthode d’investigation flâneuse, avec un bonheur plus inégal. Entre les deux livres, les ressemblances abondent. La Sérénissime, comme Savannah, est dépeinte comme un microcosme qui paraît s’être arrêté dans le temps et vivre en quasi-autarcie dans la perpétuation de son riche passé; sa vie sociale, qui dissimule bien des secrets derrière ses façades, repose pareillement sur un jeu consenti avec le mensonge et l’apparence [1]. L’auteur-narrateur, arrivé en touriste trois jours après l’incendie de l’Opéra de la Fenice, s’y installe pour plusieurs années. De ce narrateur, nous n’apprendrons pas davantage que dans Minuit, sinon que sa position d’outsider et sa candeur (feinte ou réelle ? un peu des deux) lui permettent une fois de plus de se faire adopter de la bonne société et de recueillir des uns et des autres — expatriés américains, artistes mondains, nobles fanés, notables, petits commerçants et artisans vénitiens — des confidences souvent contradictoires. Enfin, une affaire criminelle sert dans les deux livres de fil conducteur à une narration qui procède par juxtaposition de rencontres, de portraits, d’anecdotes et de conversations ; cependant, il faut avouer que l’incendie de la Fenice, malgré les zones d’ombre subsistant au terme d’une longue enquête riche en péripéties et d’un procès qui se soldera par la condamnation de quelques lampistes, est un ressort dramatique moins puissant que le meurtre en état de légitime défense autour duquel était construit Minuit.

Mais le principal « problème » du livre, c’est au fond Venise elle-même, la ville-cliché, le piège à écrivain par excellence. On avait, avant Minuit, écrit peu de choses sur Savannah, tandis que la littérature consacrée à la Cité des doges pourrait remplir plusieurs bibliothèques. Cette difficulté, Berendt l’énonce et l’affronte loyalement d’entrée de jeu, sans tout à fait la surmonter ni toujours éviter l’effet carte postale. Il n’est certes pas le premier — ni sans doute le dernier — à qui la Sérénissime résiste en paraissant s’offrir, mais il n’en reste pas moins qu’on termine la lecture avec l’impression que l’« âme » vénitienne a mystérieusement échappé à ses filets, là où Minuit donnait le sentiment d’avoir capturé de l’intérieur l’atmosphère si particulière de Savannah.

Cela étant, Berendt demeure un excellent conteur et portraitiste. Ses pérégrinations l’amènent à croiser de merveilleux excentriques, depuis le fils à papa attendant dans son palais Renaissance l’arrivée des extraterrestres jusqu’au riche fabricant de la mort-aux-rats la plus vendue au monde, Massimo Donadon, qui adapte ses préparations aux préférences gastronomiques locales de ces aimables rongeurs [2]. Et c’est avec gourmandise qu’il débrouille le réseau d’intrigues qui font le sel de la vie vénitienne : querelle fratricide d’héritage autour d’une verrerie séculaire, guéguerres intestines de l’organisation Save Venice, sans oublier un chapitre remarquable — le plus réussi du livre — consacré à l’imbroglio navrant de la succession Ezra Pound, qui voit un couple d’arrivistes tenter de faire main basse sur les papiers du poète en abusant de la confiance de sa vieille compagne — affaire que notre auteur met très joliment en écho avec les Papiers de Jeffrey Aspern, petit chef-d’œuvre qu’Henry James écrivit justement à Venise. Ici, comme dans Minuit, Berendt n’a pas son pareil pour enquêter, confronter les versions des uns et des autres et suggérer le caractère ambigu, ondoyant et finalement insaisissable de la vérité.

John BERENDT, la Cité des anges déchus (The City of Falling Angels). Traduction de Pierre Brévignon. L’Archipel, 2007, 391 p.

John BERENDT, la Cité des anges déchus (The City of Falling Angels). Traduction de Pierre Brévignon. L’Archipel, 2007, 391 p.

1. Aux premières pages du livre, le comte Marcello, réinventant le paradoxe des Crétois, énonce l’axiome suivant : « Nous autres, Vénitiens, ne disons jamais la vérité. Il faut toujours comprendre le contraire de nos paroles. » Y compris donc celles qu’il vient de prononcer.

2. Ses théories — complaisamment exposées au cours d’un dîner chic pendant que sa voisine devient verte en l’écoutant — méritent un extrait.

— Mes adversaires abordent la mort-aux-rats sous le mauvais angle. Ils étudient les rats. Moi, j’étudie les gens… Les rats mangent ce que les humains mangent.

Je baissai les yeux sur mon fegato alla veneziana et vis soudain mon repas sous un jour nouveau.

— Les rats de Venise aimeraient beaucoup ce que vousêtes en train de manger, poursuivit-il, parce qu’ils ont l’habitude de ce genre de nourriture. Les rats allemands, eux, n’en auraient que faire. Ils préfèrent la nourriture de leur pays : wurstel, escalopes viennoises… C’est pourquoi ma mort-aux-rats allemande contient 45% de graisse de porc. Ma mort-aux-rats française contient du beurre. En Amérique, j’ajoute de la vanille, du muesli, du pop-corn et très peu de margarine car les Américains mangent très peu de beurre. […] Pour Bombay, j’ajoute du curry. Pour le Chili, de la farine de poisson. Les rats s’adaptent très vite. Si leurs hôtes décident de se mettre au régime, les rats font de même. J’ai trente bureaux de recherche dans le monde qui sont chargés de mettre à jour les saveurs et les parfums de ma mort-aux-rats pour qu’ils correspondent aux dernières modifications de l’alimentation humaine.

[…] Or, de nos jours, les rats n’ont jamais été aussi bien nourris parce que nous produisons plus de déchets que jamais. Alors, ils sont devenus très exigeants sur leur nourriture. Dans les années cinquante, les gens jetaient 0,5% de ce qu’ils consommaient. Aujourd’hui, ce pourcentage est monté à 7%, et c’est un festin ininterrompu pour les rats. Mon défi, c’est de rendre ma mort-aux-rats plus appétissante que les déchets. Car ce sont eux, les déchets, mes principaux concurrents.

Un dernier pour la route

La nuit est fort avancée, et nos héros — qui sont du genre à balancer gravement entre chablis et beaujolais au petit déjeuner — sont aussi entamés que dans un polar de Jonathan Latimer. Et voici le coup de grâce.

Une petite porte, un escalier étroit, tout décoré de gravures licencieuses (ce sont des reproductions), nous descendons. À la fin, en bas, au fond, c’est très logiquement une cave. Elle est spacieuse, enfumée, voûtée, et c’est une boîte de nuit classique : lumière sourde, tables pour tête-à-tête et sono impérialiste (Fuck the Queen, by the Sex Pistols). Sur une petite scène, une vraie blonde achève son strip-tease et, pas bien loin d’elle, Lenny Benway, assis, contemple son verre vide avec une mine profondément désabusée. Mes copines s’éclipsent. Benway m’invite à m’asseoir.

Il lui faut bien deux ou trois minutes pour s’ébrouer. Le temps nécessaire à la petite grosse, sur scène, pour achever son numéro. Benway, « Benway-le-Laid » comme dit Marc, est dans la réalité juste un peu plus délabré que sur les photos de presse.

— Merci d’être venu, lâche-t-il d’une voix éteinte.

Avais-je vraiment le choix ? Il hausse les épaules et fait signe au barman.

— Je reprends un bull-shot. Vous connaissez ? Deux tiers de consommé de bœuf, un tiers de vodka, une giclée de Worcester, un soupçon de tabasco, sel et poivre. Qu’en pensez-vous ?

Jean-François Vilar, Passage des Singes.

Presses de la Renaissance, 1984.

Donald WESTLAKE, Personne n’est parfait (Nobody’s Perfect). Traduction d’Henri Collat revue et complétée par Patricia Christian.

Donald WESTLAKE, Personne n’est parfait (Nobody’s Perfect). Traduction d’Henri Collat revue et complétée par Patricia Christian. Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p.

Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p.

Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet.

Cook était, avec Brian Morton, l’auteur du fameux Penguin Guide to Jazz Recordings (huit éditions parues depuis 1992). Pas l’ouvrage le plus exhaustif du genre (1 500 pages serrées et 14 000 disques analysés tout de même, de quoi remplir plusieurs vies), mais le mieux écrit, le plus incisif, le plus drôle aussi. L’un de ces livres qu’on garde à portée de soi et qu’on ouvre régulièrement pour y pêcher un renseignement précis ou pour s’y promener des heures durant au hasard ; l’un de ceux avec lesquels on finit par nouer un dialogue imaginaire — impossible naturellement d’être toujours d’accord avec les deux auteurs (pas plus qu’avec quiconque), mais à force de les fréquenter on arrive à les connaître et donc à se situer par rapport à leur goût. Au surplus, ils ont le chic pour examiner avec autant d’appétit la production d’un cornettiste New Orleans, d’un honnête mainstreamer ou d’un tritureur de sons avant-gardiste, pour élargir l’horizon d’écoute du lecteur et stimuler sa curiosité en tous sens. Je leur dois la découverte de dizaines et de dizaines de musiciens et d’enregistrements qui comptent à présent parmi mes disques de chevet. Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours.

Réputé pour son humour à froid et certains traits d’excentricité, Richard Cook aimait à cultiver son anglitude. Il était féru de cricket et de courses de chevaux et ne refusait jamais un verre d’Islay. Fils d’un enseignant passionné de musique, il avait commencé à collectionner les 78 tours dès l’enfance (« all right, I was a strange kid ») et le virus de l’accumulation ne l’avait pas quitté : sa maison de Chiswick croulait sous des dizaines de milliers de disques de toute espèce, de l’incunable au CD. Il regardait comme une chance le fait de devoir son premier contact avec le jazz à un 78 tours de Jelly Roll Morton, de sorte que le jazz des premiers temps lui était apparu d’emblée comme une musique vivante et non comme une curiosité archéologique. Chacun a ses petits rituels quotidiens. Cook débutait chaque journée en écoutant un 78 tours. À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.

À partir des années 1980, il collabora infatigablement à d’innombrables journaux et périodiques (New Musical Express, The Sunday Times, Mojo, Punch, Sounds, New Statesman…), dirigea les magazines The Wire et Jazz Review, et s’affirma comme un des meilleurs critiques musicaux de sa génération, doublé d’un excellent interviewer. Il se fit également entendre sur les ondes radiophoniques et s’adonna brièvement à la critique de cinéma. De 1992 à 1997, il prit la direction du secteur jazz de la branche anglaise de PolyGram. Il y produisit notamment trois albums du trompettiste Guy Barker et réédita, dans la précieuse série Redial, plusieurs introuvables des grandes figures oubliées du jazz britannique, parmi lesquelles le très singulier Joe Harriott, sorte d’Ornette Coleman anglo-jamaïcain. Il produisit aussi un disque consacré à des joyaux obscurs du music-hall anglais (interprétés par la comédienne Sheila Steafel), un de ses nombreux dadas.

Onze ans plus tard, la Cité des anges déchus applique à Venise la même méthode d’investigation flâneuse, avec un bonheur plus inégal. Entre les deux livres, les ressemblances abondent. La Sérénissime, comme Savannah, est dépeinte comme un microcosme qui paraît s’être arrêté dans le temps et vivre en quasi-autarcie dans la perpétuation de son riche passé; sa vie sociale, qui dissimule bien des secrets derrière ses façades, repose pareillement sur un jeu consenti avec le mensonge et l’apparence [1]. L’auteur-narrateur, arrivé en touriste trois jours après l’incendie de l’Opéra de la Fenice, s’y installe pour plusieurs années. De ce narrateur, nous n’apprendrons pas davantage que dans Minuit, sinon que sa position d’outsider et sa candeur (feinte ou réelle ? un peu des deux) lui permettent une fois de plus de se faire adopter de la bonne société et de recueillir des uns et des autres — expatriés américains, artistes mondains, nobles fanés, notables, petits commerçants et artisans vénitiens — des confidences souvent contradictoires. Enfin, une affaire criminelle sert dans les deux livres de fil conducteur à une narration qui procède par juxtaposition de rencontres, de portraits, d’anecdotes et de conversations ; cependant, il faut avouer que l’incendie de la Fenice, malgré les zones d’ombre subsistant au terme d’une longue enquête riche en péripéties et d’un procès qui se soldera par la condamnation de quelques lampistes, est un ressort dramatique moins puissant que le meurtre en état de légitime défense autour duquel était construit Minuit.

Onze ans plus tard, la Cité des anges déchus applique à Venise la même méthode d’investigation flâneuse, avec un bonheur plus inégal. Entre les deux livres, les ressemblances abondent. La Sérénissime, comme Savannah, est dépeinte comme un microcosme qui paraît s’être arrêté dans le temps et vivre en quasi-autarcie dans la perpétuation de son riche passé; sa vie sociale, qui dissimule bien des secrets derrière ses façades, repose pareillement sur un jeu consenti avec le mensonge et l’apparence [1]. L’auteur-narrateur, arrivé en touriste trois jours après l’incendie de l’Opéra de la Fenice, s’y installe pour plusieurs années. De ce narrateur, nous n’apprendrons pas davantage que dans Minuit, sinon que sa position d’outsider et sa candeur (feinte ou réelle ? un peu des deux) lui permettent une fois de plus de se faire adopter de la bonne société et de recueillir des uns et des autres — expatriés américains, artistes mondains, nobles fanés, notables, petits commerçants et artisans vénitiens — des confidences souvent contradictoires. Enfin, une affaire criminelle sert dans les deux livres de fil conducteur à une narration qui procède par juxtaposition de rencontres, de portraits, d’anecdotes et de conversations ; cependant, il faut avouer que l’incendie de la Fenice, malgré les zones d’ombre subsistant au terme d’une longue enquête riche en péripéties et d’un procès qui se soldera par la condamnation de quelques lampistes, est un ressort dramatique moins puissant que le meurtre en état de légitime défense autour duquel était construit Minuit.