Petite sémantique abusante

Plasticienne dont nous eûmes le plaisir de publier quelques images dans feu Mandrill, Nelly Maurel a une façon bien à elle d’observer le langage de biais. En témoignent deux merveilleux petits livres parus aux éditions Al Dante, dans lesquels elle s’emploie à dépayser le sens commun. Ledit sens naît moins encore des mots que des relations entre les mots. Et c’est ici que Nelly Maurel enfonce son coin. En montrant que les dés du langage sont pipés, elle pointe la fragilité de l’échafaudage sur lequel repose la communication humaine ; mais elle suggère aussi qu’il suffit d’un déplacement infime pour réenchanter la langue commune.

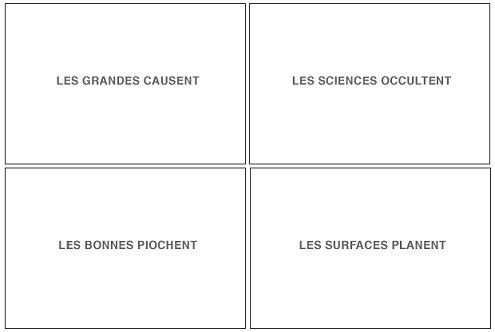

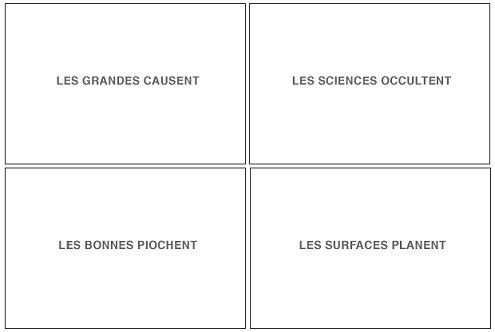

Prenez une expression toute faite, composée d’un adjectif et d’un substantif. Faites, à chacun de ces deux termes, effectuer un changement de classe linguistique. Transformez l’adjectif en nom, le nom en un verbe dûment conjugué. Et vous voilà, par la magie de ce saut de puce, transporté dans un nouveau référent. Quoi de plus banal que les grandes lessives, qui évoquent au choix la corvée du nettoyage de printemps ou l’assainissement d’un milieu corrompu ? Mais que Les grandes lessivent, et tout à coup se dresse devant nous l’image d’imposantes lavandières battant énergiquement le linge au bord de la rivière. De même, Les bonnes piochent transforment instantanément une paire d’as en un quatuor d’accortes soubrettes s’adonnant à des travaux de jardinage (ou bien se tapant une petite belote pendant que madame est sortie). Les surfaces planes ne rappellent que d’ennuyeux problèmes de géométrie. Mais si Les surfaces planent, c’est sans doute qu’elles ont fumé un joint, et c’est tout l’univers à leur suite qui devient délicieusement instable et mouvant.

Prenez une expression toute faite, composée d’un adjectif et d’un substantif. Faites, à chacun de ces deux termes, effectuer un changement de classe linguistique. Transformez l’adjectif en nom, le nom en un verbe dûment conjugué. Et vous voilà, par la magie de ce saut de puce, transporté dans un nouveau référent. Quoi de plus banal que les grandes lessives, qui évoquent au choix la corvée du nettoyage de printemps ou l’assainissement d’un milieu corrompu ? Mais que Les grandes lessivent, et tout à coup se dresse devant nous l’image d’imposantes lavandières battant énergiquement le linge au bord de la rivière. De même, Les bonnes piochent transforment instantanément une paire d’as en un quatuor d’accortes soubrettes s’adonnant à des travaux de jardinage (ou bien se tapant une petite belote pendant que madame est sortie). Les surfaces planes ne rappellent que d’ennuyeux problèmes de géométrie. Mais si Les surfaces planent, c’est sans doute qu’elles ont fumé un joint, et c’est tout l’univers à leur suite qui devient délicieusement instable et mouvant.

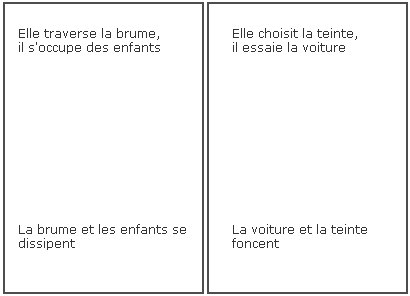

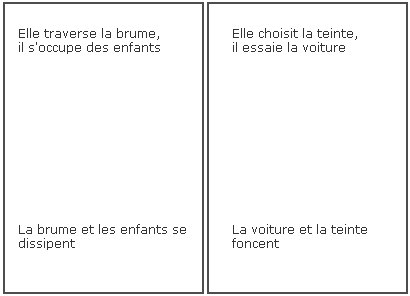

Un verbe en commun, sous-titré scènes conjugales (notez déjà l’astuce), s’emploie à faire jouer les équivoques du langage à la faveur des sens multiples qui s’attachent à certains verbes. À chaque page, un « lui » et une « elle » s’adonnent à leurs activités, chacun dans sa phrase. Plus bas, une troisième phrase tire la morale de l’histoire en les réunissant à l’enseigne d’un verbe commun pourvu de deux sens (au moins), qui se contaminent insidieusement l’un l’autre. Si monsieur commet un excès de vitesse tandis que madame reteint son chemisier dans une couleur plus sombre, on peut logiquement en conclure que la voiture et la teinte foncent. Mais lorsque la brume et les enfants se dissipent, n’échangent-ils pas subrepticement leurs qualités — en sorte que le brouillard fait les quatre cents coups tandis que les enfants s’évaporent dans l’air… Simple comme l’œuf de Christophe Colomb — mais qui, avant la sagace Nelly, y avait songé ?

Un verbe en commun, sous-titré scènes conjugales (notez déjà l’astuce), s’emploie à faire jouer les équivoques du langage à la faveur des sens multiples qui s’attachent à certains verbes. À chaque page, un « lui » et une « elle » s’adonnent à leurs activités, chacun dans sa phrase. Plus bas, une troisième phrase tire la morale de l’histoire en les réunissant à l’enseigne d’un verbe commun pourvu de deux sens (au moins), qui se contaminent insidieusement l’un l’autre. Si monsieur commet un excès de vitesse tandis que madame reteint son chemisier dans une couleur plus sombre, on peut logiquement en conclure que la voiture et la teinte foncent. Mais lorsque la brume et les enfants se dissipent, n’échangent-ils pas subrepticement leurs qualités — en sorte que le brouillard fait les quatre cents coups tandis que les enfants s’évaporent dans l’air… Simple comme l’œuf de Christophe Colomb — mais qui, avant la sagace Nelly, y avait songé ?

Nelly MAUREL, 80 vues de l’esprit et Un verbe en commun. Al Dante, coll. «Mauvais rapprochements », 2006.

Nelly MAUREL, 80 vues de l’esprit et Un verbe en commun. Al Dante, coll. «Mauvais rapprochements », 2006.

Distraction

Ah ! ça ! S’il n’y avait que la réalité pour me distraire, il y a longtemps que j’aurais renoncé à vivre.

André Stas, Entre les poires et les faux mages.

Éditions des Cendres, 2008.

P.-S. (7/06) : ma recension du livre est à présent en ligne ici.

Chambres

Uccle

Paris, Hôtel La Louisiane

Anglicisme

Lip dub est un anglicisme qui signifie play back.

Cédric Rainotte, « Le lip dub fait chanter les boîtes »

in Inside digital media, n° 99. Bruxelles, mars 2008.

(Perle transmise par C. V.)

Le voyage en Italie

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XXe siècle, Lucy Honeychurch accomplit comme toute jeune Anglaise de bonne famille son voyage en Italie, dûment chaperonnée. Bien qu’écourté par des circonstances imprévues, ce séjour sous le soleil de Toscane ouvre une première brèche dans l’étouffant corset des bonnes manières de la bourgeoisie edwardienne, pour qui la simple allusion à une baignoire semble d’une rare inconvenance. Tableau de mœurs croquées avec une ironie acide, conflit nature-culture, éveil des corps à la passion et au désir, découverte de soi et conquête de sa liberté intérieure, arrachée au carcan des conventions sociales et à la peur du qu’en-dira-t-on : on a inévitablement rapproché Forster de Henry James et d’Edith Wharton. Va pour la thématique. Mais là où ces derniers tissent une patiente toile d’araignée autour des personnages et du lecteur, Avec vue sur l’Arno étonne et séduit par la rapidité de la narration, laquelle procède par une succession contrariée d’élans et de dérobades, l’ellipse à peu près complète des transitions au profit d’une juxtaposition de moments clés qui sont autant de surgissements : un meurtre soudain et brutal devant la Loggia dei Lanzi, un baiser volé dans la campagne toscane, une baignade à poil dans un sous-bois anglais surprise inopinément par ces dames (shocking !). Revoir le film à la suite conduit à poser autrement la question fatiguée de l’adaptation d’un roman au cinéma. Car au-delà ou en-deçà de la fidélité à l’intrigue, Ivory a su saisir et restituer ce mouvement, cette pulsation intime de la narration forsterienne – en même temps qu’il en dépliait les virtualités secrètes : le rôle du paysage et du climat comme élément déclencheur (et contrepoint) des élans du cœur. Et c’est là l’essentiel.

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XXe siècle, Lucy Honeychurch accomplit comme toute jeune Anglaise de bonne famille son voyage en Italie, dûment chaperonnée. Bien qu’écourté par des circonstances imprévues, ce séjour sous le soleil de Toscane ouvre une première brèche dans l’étouffant corset des bonnes manières de la bourgeoisie edwardienne, pour qui la simple allusion à une baignoire semble d’une rare inconvenance. Tableau de mœurs croquées avec une ironie acide, conflit nature-culture, éveil des corps à la passion et au désir, découverte de soi et conquête de sa liberté intérieure, arrachée au carcan des conventions sociales et à la peur du qu’en-dira-t-on : on a inévitablement rapproché Forster de Henry James et d’Edith Wharton. Va pour la thématique. Mais là où ces derniers tissent une patiente toile d’araignée autour des personnages et du lecteur, Avec vue sur l’Arno étonne et séduit par la rapidité de la narration, laquelle procède par une succession contrariée d’élans et de dérobades, l’ellipse à peu près complète des transitions au profit d’une juxtaposition de moments clés qui sont autant de surgissements : un meurtre soudain et brutal devant la Loggia dei Lanzi, un baiser volé dans la campagne toscane, une baignade à poil dans un sous-bois anglais surprise inopinément par ces dames (shocking !). Revoir le film à la suite conduit à poser autrement la question fatiguée de l’adaptation d’un roman au cinéma. Car au-delà ou en-deçà de la fidélité à l’intrigue, Ivory a su saisir et restituer ce mouvement, cette pulsation intime de la narration forsterienne – en même temps qu’il en dépliait les virtualités secrètes : le rôle du paysage et du climat comme élément déclencheur (et contrepoint) des élans du cœur. Et c’est là l’essentiel.

Edward Morgan FORSTER, Avec vue sur l’Arno (A Room With a View). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1545.

Edward Morgan FORSTER, Avec vue sur l’Arno (A Room With a View). Traduction de Charles Mauron. 10/18 n° 1545.

Forster dépeint en 1908 une Italie envahie par le tourisme de masse. Mais déjà Stendhal à Saint-Pierre de Rome, un siècle plus tôt : « Il y avait deux Romaines, cinq Allemandes et cent quatre-vingt-dix Anglaises. […] Je fais, en Italie, un voyage en Angleterre » (Rome, Naples et Florence en 1817).

Prenez une expression toute faite, composée d’un adjectif et d’un substantif. Faites, à chacun de ces deux termes, effectuer un changement de classe linguistique. Transformez l’adjectif en nom, le nom en un verbe dûment conjugué. Et vous voilà, par la magie de ce saut de puce, transporté dans un nouveau référent. Quoi de plus banal que les grandes lessives, qui évoquent au choix la corvée du nettoyage de printemps ou l’assainissement d’un milieu corrompu ? Mais que Les grandes lessivent, et tout à coup se dresse devant nous l’image d’imposantes lavandières battant énergiquement le linge au bord de la rivière. De même, Les bonnes piochent transforment instantanément une paire d’as en un quatuor d’accortes soubrettes s’adonnant à des travaux de jardinage (ou bien se tapant une petite belote pendant que madame est sortie). Les surfaces planes ne rappellent que d’ennuyeux problèmes de géométrie. Mais si Les surfaces planent, c’est sans doute qu’elles ont fumé un joint, et c’est tout l’univers à leur suite qui devient délicieusement instable et mouvant.

Prenez une expression toute faite, composée d’un adjectif et d’un substantif. Faites, à chacun de ces deux termes, effectuer un changement de classe linguistique. Transformez l’adjectif en nom, le nom en un verbe dûment conjugué. Et vous voilà, par la magie de ce saut de puce, transporté dans un nouveau référent. Quoi de plus banal que les grandes lessives, qui évoquent au choix la corvée du nettoyage de printemps ou l’assainissement d’un milieu corrompu ? Mais que Les grandes lessivent, et tout à coup se dresse devant nous l’image d’imposantes lavandières battant énergiquement le linge au bord de la rivière. De même, Les bonnes piochent transforment instantanément une paire d’as en un quatuor d’accortes soubrettes s’adonnant à des travaux de jardinage (ou bien se tapant une petite belote pendant que madame est sortie). Les surfaces planes ne rappellent que d’ennuyeux problèmes de géométrie. Mais si Les surfaces planent, c’est sans doute qu’elles ont fumé un joint, et c’est tout l’univers à leur suite qui devient délicieusement instable et mouvant.

Un verbe en commun, sous-titré scènes conjugales (notez déjà l’astuce), s’emploie à faire jouer les équivoques du langage à la faveur des sens multiples qui s’attachent à certains verbes. À chaque page, un « lui » et une « elle » s’adonnent à leurs activités, chacun dans sa phrase. Plus bas, une troisième phrase tire la morale de l’histoire en les réunissant à l’enseigne d’un verbe commun pourvu de deux sens (au moins), qui se contaminent insidieusement l’un l’autre. Si monsieur commet un excès de vitesse tandis que madame reteint son chemisier dans une couleur plus sombre, on peut logiquement en conclure que la voiture et la teinte foncent. Mais lorsque la brume et les enfants se dissipent, n’échangent-ils pas subrepticement leurs qualités — en sorte que le brouillard fait les quatre cents coups tandis que les enfants s’évaporent dans l’air… Simple comme l’œuf de Christophe Colomb — mais qui, avant la sagace Nelly, y avait songé ?

Un verbe en commun, sous-titré scènes conjugales (notez déjà l’astuce), s’emploie à faire jouer les équivoques du langage à la faveur des sens multiples qui s’attachent à certains verbes. À chaque page, un « lui » et une « elle » s’adonnent à leurs activités, chacun dans sa phrase. Plus bas, une troisième phrase tire la morale de l’histoire en les réunissant à l’enseigne d’un verbe commun pourvu de deux sens (au moins), qui se contaminent insidieusement l’un l’autre. Si monsieur commet un excès de vitesse tandis que madame reteint son chemisier dans une couleur plus sombre, on peut logiquement en conclure que la voiture et la teinte foncent. Mais lorsque la brume et les enfants se dissipent, n’échangent-ils pas subrepticement leurs qualités — en sorte que le brouillard fait les quatre cents coups tandis que les enfants s’évaporent dans l’air… Simple comme l’œuf de Christophe Colomb — mais qui, avant la sagace Nelly, y avait songé ?

Nelly MAUREL, 80 vues de l’esprit et Un verbe en commun. Al Dante, coll. «Mauvais rapprochements », 2006.

Nelly MAUREL, 80 vues de l’esprit et Un verbe en commun. Al Dante, coll. «Mauvais rapprochements », 2006.

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XX

Il y a longtemps que je voulais lire Avec vue sur l’Arno, dont James Ivory a tiré l’un de ses plus beaux films, Chambre avec vue. L’histoire, vous la connaissez. Au début du XX