Nous voilà rassurés.

On aime bien l’Anecdote et son décor d’époque qui donne l’impression d’entrer dans une toile de Hopper ou un film noir des années 1950. Mais ce qu’on n’avait jamais remarqué, c’est le tableau au mur qui en propose la mise en abyme et achève de transformer l’absorption d’un hamburger en expérience esthétique.

Montréal, mai 2011

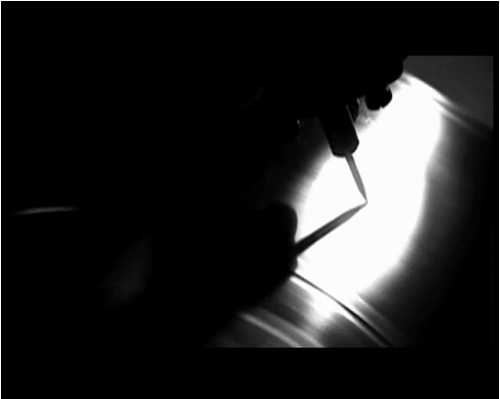

Lynch Empire d’Olivier Smolders (qu’on peut visionner ici) est une plongée en apnée dans le cinéma intérieur de David Lynch, un collage visuel et sonore régi par le jeu vertigineux des parentés et des analogies. Le résultat est fascinant : non seulement parce qu’il met brillamment au jour le réseau souterrain de réminiscences et d’emprunts qui irrigue le cinéma de Lynch, du Magicien d’Oz à Rosemary’s Baby en passant par Bergman, Lang, Buñuel, Hitchcock, Laughton, Fellini, Aldrich et Walt Disney (références tantôt évidentes, tantôt plus secrètes, parfois sans doute involontaires) ; mais parce qu’il dit quelque chose de profondément vrai quant à l’imaginaire et à la mémoire cinéphiles, la manière dont on vit avec les images, ou plutôt dont les images continuent à vivre, à se mêler et résonner en nous bien longtemps après la projection, et comment l’écho s’en prolonge en d’infinies rêveries — ou d’infinis cauchemars. De sorte qu’au-delà de l’intelligence et de la virtuosité propres à ce genre d’exercice, l’ensemble est empreint d’une mystérieuse et secrète émotion.

Tout portrait étant peu ou prou un autoportrait, Lynch Empire éclaire aussi le propre rapport de Smolders au cinéma de Lynch, et pour finir son rapport au cinéma tout court, en tant qu’il est un lieu d’émerveillement, de terreur et de fascination1. Si bien que ce court métrage dont il n’a pas tourné une seule image mais dont il a fait sien le matériau à la table de montage appartient de plein droit à sa filmographie.

1 Cf. mon compte rendu de la Part de l’ombre. Rappelons que Smolders a publié chez Yellow Now un excellent essai sur Eraserhead.

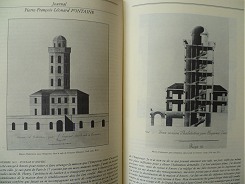

Je vais pouvoir frimer à mon tour, me trouvant depuis peu l’heureux possesseur de quatre tomes (sur les six parus) du Promeneur. Conçu « sur le modèle des gazettes littéraires du XVIIIe siècle », cette revue aussi sobrement élégante que discrètement intempestive se voulait le reflet de la « bibliothèque réelle et imaginaire » de ses fondateurs, Patrick Mauriès et Michèle Hechter. C’est un bonheur de se plonger dans ces volumes toilés, tantôt en lisant un numéro de la première à la dernière page, tantôt en picorant au hasard — ici une lettre de Freud, là des notes de Walter Benjamin sur le haschich, ailleurs deux articles d’Edith Wharton sur la décoration intérieure —, tantôt en butinant dans les marges et les à-côtés (c’est même souvent par là qu’on commence) : légendes des photos de couverture étendues parfois aux proportions d’un articulet, comptes rendus de livres et d’expositions (le plus souvent signés Bernard Turle) apportant l’air de Rome et de Londres. Plaisir bien connu des revues ; on en connaît peu qui le dispensent sous une forme aussi pure.

Il existe une longue tradition de libraires-éditeurs et une tradition parallèle de revues ayant débouché sur une activité éditoriale. Le Promeneur appartient à cette dernière lignée. On y voit se dessiner, livraison après livraison, le catalogue du futur éditeur du même nom : souci des formes et plaisir de la trouvaille, prédilection marquée pour l’Angleterre et l’Italie — avec quelques incursions en Allemagne et en Amérique latine —, indifférence à l’actualité — ou désir, plutôt, de créer sa propre actualité en faisant ressurgir quantité d’écrivains oubliés ou de miettes négligées d’auteurs réputés —, goût des textes inclassables ignorant le partage et la hiérarchie des genres, intérêt pour l’histoire de l’art, des styles et du goût — de la mode au design en passant par l’architecture et la photographie —, la curiosité et les curieux, les excentriques et les collectionneurs. Si ce programme paraît presque banal aujourd’hui, il faut rappeler qu’il n’en était rien au début des années 1980, et combien l’arrivée du Promeneur — et de quelques autres officines : Quai Voltaire, L’Arpenteur, Salvy et Rivages — fit souffler un vent de fraîcheur sur les tables des librairies.

Le Promeneur avoue sans ambages son affection pour les rituels et les petits cérémoniaux, « a fortiori lorsqu’ils sont ironiques ou désuets », pour « le jeu rhétorique, le leurre, les splendeurs de l’illusion et de l’artifice, l’idée que la littérature ne réfléchit pas le monde mais construit des simulacres ». On ne s’étonnera donc pas d’y rencontrer les noms de Baltasar Gracián, Thomas De Quincey, Charles Lamb, Walter Pater, Ramon Gomez de la Serna, Chesterton et Borges, Guillermo Cabrera Infante, Alberto Savinio et Aldo Palazzeschi, Edith Sitwell et Barbara Pym, Edmund White et Angus Wilson, mais aussi Carlo Ginzburg, Georg Simmel, Amy Warburg, Baltrusaitis et André Chastel — ni que le seul auteur français contemporain au sommaire soit Jean-Benoît Puech1.

Au hasard de ma flânerie, j’ai particulièrement goûté une nouvelle de Raoul Ruiz, Sixte VI dans la Sixtine, où le cinéaste de la Vocation suspendue donne libre cours à son goût ironique pour la théologie ; un essai de Mario Praz sur les magazines anglais des années 1930 ; un incroyable portrait de faussaire signé Federico Zeri ; les considérations du cher Max Beerbohm sur le chapeau haut-de-forme ; les transformations de Florence racontées par Emilio Cecchi ; une drôlissime évocation des puces de Milan par Carlo Emilio Gadda (rarement le bric-à-brac de la brocante aura-t-il été suggéré avec autant de verve) ; une passionnante analyse, par Alain Mérot, d’un tableau d’Eustache Le Sueur ; une nouvelle fascinante de l’Argentin Manuel Mujica Lainez, apothéose du fétichisme de la collection : jalousie d’une femme pour le tableau qui la représente, soulagement de son amant collectionneur d’être quitté par elle — car c’est de son portrait qu’il est passionnément épris. (Mujica Lainez était alors traduit pour la première fois en français, et ne l’a guère été depuis ; on ajoute à nos listes Mystérieuse Buenos Aires publié chez Séguier en 1988.)

1 J’allais oublier une lettre tout à fait lisible de Derrida, qui déconstruit avec assez bien d’ironie la notion de déconstruction.