On ne vend jamais une bibliothèque

On annonce à Drouot la vente de la bibliothèque Lucien Scheler.

Mais l’on ne vend jamais une bibliothèque ; tout au plus les livres qui la composaient, perdant ainsi l’essentiel : leur voisinage, leur jointure, tant dans l’espace que dans l’esprit. S’évanouit pour toujours, lors de ces bien nommées dispersions, le liquide interstitiel, la lymphe de toute bibliothèque ou collection : ce qui a présidé au choix de telle ou telle édition, au rejet de tel auteur, à l’assortiment d’une reliure, à l’indescriptible exaltation éprouvée face à un volume trouvé après des années de recherche et de déception, à la ténacité d’une quête entamée, sans qu’on sache très bien pourquoi, depuis l’adolescence, à l’illusion d’avoir (presque) complété le dessin de la tapisserie, d’avoir achevé une solide architecture, qui ne tarde pas à se révéler château de sable… Sur la couverture du catalogue, fantomatique cadastre de ce monument disparu, un damier d’éditions uniques, mais inertes sous une lumière étale, prive les précieux spécimens de tout ce qui avait fait leur aura.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt.

Grasset, 2013.

Vingt mille livres

On a calculé que l’érudit le plus acharné, se consacrât-il jour et nuit à l’exercice de la lecture, ne pourrait assimiler que vingt mille ouvrages au cours de sa laborieuse existence.

J’imagine en avoir près du double, n’ayant guère laissé passer de jour depuis mes quinze ans sans en ramener un ou deux (ou plus) à la maison. Je ne suis rien pourtant face à ces bibliophiles dont les ventes s’étirent sur des années, provoquant, par la quantité d’exemplaires qu’ils libèrent soudainement, l’effondrement de la cote de certains ouvrages ; et peu de choses face à ces boulimiques qui saturent une pièce après l’autre de livres, au point d’en fermer un jour la porte, comme le faisait De Quincey, pour n’y plus revenir.

Revoici Zeri dont l’immense villa — au sens des anciens Romains — était comble de livres, de la cave au grenier, et dont chaque étage constituait à lui seul une bibliothèque à l’intérieur de la bibliothèque. « Les livres, me disait-il, il faut les avoir autour de soi; il suffit de les ouvrir, de les parcourir, de les sentir pour s’imprégner déjà de leur contenu. » Et quoiqu’il reçût quotidiennement en hommage des dizaines d’ouvrages, chacun de ses voyages se traduisait par un blitz de papier.

Je me souviens aussi de Derrida répondant à la visiteuse qui lui demandait s’il avait lu tous les livres débordant de son bureau que non, bien sûr, mais quatre, oui, certainement, et très attentivement.

On rapportera ces anecdotes à la célèbre réplique d’Anatole France rétorquant à son interlocuteur, rappelle Walter Benjamin, qu’il n’utilisait certainement pas chaque jour toutes les pièces de son service de porcelaine… Odor di libri, voilà qui suffit.

Patrick Mauriès, Fragments d’une forêt.

Grasset, 2013.

Entre les lignes

Le bonheur du jour, c’est d’avoir pu remettre la main sur cette plaquette de Kojève parue chez Fourbis en 1990. J’aimais bien cet éditeur (actif de 1986 à 1998), qui publiait d’élégants petits livres et avait un beau catalogue où Michel Leiris côtoyait Adalbert Stifter. Mais puisque, conformément à certaine tradition française, il ne s’était pas donné la peine d’en indiquer la provenance, signalons que l’Empereur Julien et son art d’écrire parut originellement en anglais, traduit par J. H. Nichols, dans un volume d’hommages à Leo Strauss (Ancients and Moderns. Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, J. Cropsey, New York, Basic Books, 1964).

En voici l’introduction. En un temps qui n’en a que pour la transparence et l’histrionisme d’une écriture brute de décoffrage censée garantir l’expression d’une « vérité » qu’on vous balance dans la gueule, on goûte assez cet éloge d’un art d’écrire reposant sur la transmission indirecte, le camouflage stratégique et le brouillage des pistes, non exempt, le cas échéant, d’une part de jeu — et qui appelle en retour un art de lire entre les lignes. Kojève nous rappelle aussi que si chaque texte invente son lecteur, chaque époque produit ses modalités de lecture, une sorte de mode d’emploi tacite partagé par la communauté des auteurs et des lecteurs, dont il faut tenir compte dans l’appréhension des textes anciens.

Dans un livre sur l’Art d’écrire, justement remarqué parce qu’effectivement remarquable, Leo Strauss nous a rappelé ce qu’on n’avait que trop tendance à oublier depuis le XIXe siècle. À savoir qu’il ne fallait : ni prendre à la lettre tout ce qu’avaient écrit les grands auteurs d’autrefois, ni croire qu’ils avaient toujours explicité dans leurs écrits tout ce qu’ils voulaient y dire.

Pratiquement, l’art ancien qu’a redécouvert Les Strauss consistait à écrire à peu près le contraire de ce qu’on pense, afin de camoufler ce que l’on dit. Ce camouflage littéraire avait deux buts nettement distincts, mais qui pouvaient se combiner. D’une part, on pouvait camoufler sa pensée pour échapper à une persécution due à l’intolérance, qui naît nécessairement tant du savoir soustrait au doute avec raison que de toute opinion soustraite au doute à tort. D’autre part, le camouflage littéraire pouvait servir à former une élite : l’écrit était alors censé pouvoir endoctriner les rares élus capables de comprendre la doctrine camouflée qui heurte les préjugés, tout en confirmant les éventuels lecteurs moyens dans leur ignorance « traditionnelle », parfois dite « docte » et toujours supposée « salutaire ». Dans ce cas, le camouflage poursuivait subsidiairement un but pédagogique, en exerçant la sagacité du lecteur de choix. Mais, last but not least, cet art d’écrire était aussi un art de jouer, ne serait-ce qu’avec soi-même ; l’auteur se plaçant dans l’attitude « ironique » bien connue qui s’exprime en français en disant : À bon entendeur — salut !

Quoi qu’il en soit, l’art d’écrire en question exige comme complément nécessaire un art de lire entre les lignes, fort négligé depuis un certain temps, mais que Leo Strauss a remis en honneur dans et par ses écrits pour notre bien à tous. Et c’est pourquoi j’ai cru pouvoir lui rendre hommage en essayant à mon tour de lire entre les lignes des écrits d’un auteur digne de lui, vu qu’il s’agit non seulement d’un philosophe ancien, mais encore d’un empereur authentique, bien qu’inefficace parce qu’en retard (ou en avance ?) sur ce que fut son temps.

D’ailleurs, les écrits philosophiques de l’empereur Julien sont particulièrement intéressants à un double point de vue. D’une part, parce que l’auteur y parle explicitement de cet « art d’écrire » dont Leo Strauss a récemment reparlé en des termes presque identiques, sans avoir semble-t-il connu ce qu’en avait dit son auguste prédécesseur. D’autre part, parce que le sort de ces écrits montre qu’un auteur peut ouvertement parler de cet art sans être pour autant empêché de l’exercer lui-même avec un plein succès.

Alexandre Kojève, l’Empereur Julien et son art d’écrire.

Fourbis, 1990.

Le livre de Strauss auquel Kojève fait allusion (et qu’il me donne envie de lire) est la Persécution et l’Art d’écrire, traduction d’Olivier Sedeyn, Gallimard, « Tel », 2009. Écrit entre 1941 et 1948, il « traite des relations entre la philosophie et la politique à travers l’analyse de deux classiques de la pensée juive : le Guide des égarés de Moïse Maïmonide et le Kuzari de Yéhuda Halévi, et du Traité théologico-politique de Baruch Spinoza. »

(Merci à CT et CJ, qui savent pourquoi.)

Bon conseil

Jean Paulhan, qui avait vécu à Madagascar, affirmait que lorsqu’on voyait un requin en se baignant il fallait aboyer dans l’eau, car les requins, ajoutait-il, ont peur des chiens.

André Pieyre de Mandiargues, Ultime Belvédère.

Fata Morgana, 2003.

Les Terriens restent à inventer

La période de mes voyages a coïncidé avec celle de mon innocence. Elle a donc fini par ralentir. Je ne suis plus certain aujourd’hui de croire que la Terre est ronde. Que la nature humaine est la même partout. Notre planète est un agglomérat d’îles, d’astéroïdes. La mondialisation est à mille années-lumière de nous. Les Terriens restent à inventer. Rien ne serait plus désirable que leur apparition. L’écriture sert à ça. À le rendre possible.

Luc Dellisse, le Jugement dernier.

Les Impressions Nouvelles, 2007.

Un dimanche sur scène avec Sondheim

On replonge avec amour, délice et orgue dans l’œuvre de Stephen Sondheim grâce à l’excellente monographie que lui consacre Renaud Machart, fin connaisseur de la musique américaine contemporaine (on lui doit, chez le même éditeur, des essais sur John Adams et Leonard Bernstein) et du musical (nombreux articles dans le Monde). Il s’agit du premier ouvrage en français sur Sondheim. Alliant avec clarté l’information factuelle et l’analyse musicale accessible au profane, Machart a opté pour un parcours chronologique mettant l’accent sur l’œuvre représentée du compositeur, en laissant de côté ses projets inaboutis et ses activités annexes (depuis l’écriture de scénarios jusqu’à la confection de mots croisés pour le New York Magazine, notre homme étant grand amateur de jeux de langage, de rébus et d’anagrammes).

Formé par Oscar Hammerstein II, qui lui tint lieu non seulement de mentor mais de quasi-père d’adoption, Sondheim a débuté comme parolier, notamment pour West Side Story. Depuis Company (histoire d’un célibataire new-yorkais confronté, au cours de sa soirée d’anniversaire, à des couples mariés l’invitant à se ranger alors même qu’ils lui renvoient une image peu avenante de la vie conjugale), son œuvre se signale par le souci de ne jamais refaire deux fois la même chose 1. Chacune de ses productions est ainsi envisagée comme un pari aventureux qui élargit les cadres conventionnels du musical classique, aussi bien par le choix des sujets et le dispositif narratif que par la complexité des partitions. Tantôt il transpose des films à la scène (A Little Night Music, adaptation de Sourires d’une nuit d’été d’Ingmar Bergman ; Passion, d’après Passion d’amour d’Ettore Scola), tantôt il réinvente la féerie à la lumière des contes de Grimm (Into the Woods) ou revisite la légende point si dorée du musical (Follies, requiem pour un Broadway disparu, qui est au musical ce que Boulevard du crépuscule est à Hollywood). Au minimalisme conceptuel de Pacific Ouvertures (chronique de l’histoire du Japon traitée sur le mode du théâtre kabuki) succède sans coup férir le macabre Sweeney Todd (histoire, dans le Londres victorien, d’un barbier assassin dont les cadavres des victimes finissent en tourtes), qui commence en grand guignol réjouissant et s’achève en tragédie jacobéenne. Sunday in the Park with George prend pour sujet la genèse et la création du grand tableau de Seurat Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte (au pointillisme de la technique du peintre s’accorde le pointillisme musical de la partition). Pour raconter la vie d’un musicien à succès, Merrily We Roll Along adopte une construction antichronologique, du présent vers le passé. Et de même Assassins, qui traverse un siècle d’histoire des États-Unis en passant en revue les tentatives d’assassinat, réussies ou non, sur la personne des présidents américains.

À l’originalité des livrets répondent le talent du parolier (mobilisant toutes les ressources de la langue anglaise, aussi doué pour la mélancolie douce-amère que pour l’ironie sarcastique et l’humour noir) et le génie du compositeur. Doté d’une culture musicale encyclopédique qui englobe aussi bien la musique populaire que la musique dite savante, capable de trousser une mélodie classique comme de flirter avec l’atonalité, Sondheim manifeste notamment un goût du pastiche et du collage musical qui lui permet, par exemple, pour chacune des strates temporelles de Follies, Merrily We Roll Along et Assassins, d’adopter un style musical coïncidant avec l’époque évoquée par la scène.

Mais une telle ambition explique aussi que Sondheim se soit souvent retrouvé en porte-à-faux et que sa carrière ait connu plusieurs revers : trop avant-gardiste pour Broadway, pas assez high brow pour le public d’opéra. En fait, comme tous les grands auteurs modernes de musicals, Sondheim aura dû affronter et résoudre une contradiction : comment traiter des sujets « sérieux », « adultes », « déprimants », au sein d’une forme qui propose par tradition un spectacle optimiste tenu de divertir et d’enchanter ? Cette tension traverse tout le genre depuis un bon demi-siècle, à la scène comme à l’écran (cf. parmi tant d’autres Cabaret, Chicago, All That Jazz, Pennies from Heaven ou Une chambre en ville). Elle fait tout le prix de son œuvre.

Un certain nombre de musicals de Sondheim sont disponibles en DVD (zone 1) : Company (deux versions), Sweeney Todd, Sunday in the Park with George, Into the Woods et Passion. Espérons que les reprises récentes, au Théâtre du Châtelet, d’A Little Night Music, Sweeney Todd et Sunday in the Park with George ont été filmées et donneront lieu à l’édition de DVD, car on dit ces productions remarquables. Quoique Youtube ne soit qu’un pis-aller, on recommande vivement, en guise de zakouski, l’ouverture de Company et le premier quart d’heure de Sunday in the Park with George (jusqu’à la fin du premier numéro de la formidable Bernadette Peters ; au fait, celui qui joue Seurat, c’est Mandy Patinkin, le mentor de Carrie Mathison dans Homeland).

1 Ce trait le rapproche d’Alain Resnais auquel le lie une admiration mutuelle et qui lui commanda la musique de Stavisky… à l’époque où son nom était quasiment inconnu en France hors du cercle des passionnés de musicals. Pour la petite histoire, c’est Jacques Demy qui avait fait découvrir Sondheim à Resnais en l’emmenant voir une représentation de Company.

Renaud Machart, Stephen Sondheim. Actes Sud, « Classica », 2013

Renaud Machart, Stephen Sondheim. Actes Sud, « Classica », 2013

Déformation professionnelle

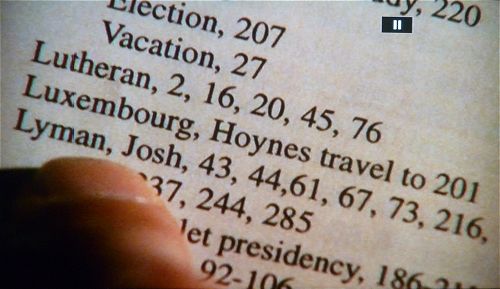

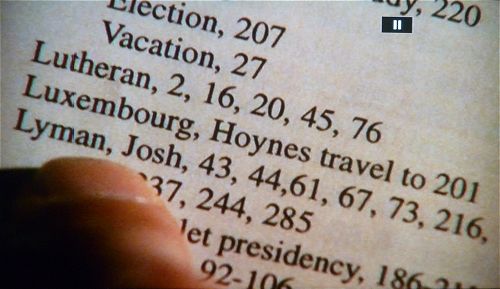

The West Wing, 6e saison, 7e épisode, « A Change Is Gonna Come »

Dans un insert de quatre secondes (Josh Lyman parcourt l’index des mémoires de l’ex-vice-président Hoynes, à la recherche des pages le concernant), constater qu’il manque une virgule entre travel to et 201 et, à la ligne suivante, une espace entre la virgule et 61.

Renaud Machart, Stephen Sondheim. Actes Sud, « Classica », 2013

Renaud Machart, Stephen Sondheim. Actes Sud, « Classica », 2013