The Post confirme, deux ans après Bridge of Spies, que le classicisme old school réussit fort bien à Steven Spielberg. Situé en 1971, le film raconte le scandale né de la divulgation de documents gouvernementaux relatifs à la guerre du Vietnam, et le rôle de la presse dans cette révélation. Ce scandale – qui fit passer le Washington Post du statut de journal local à celui de grand quotidien national – précéda de peu celui du Watergate. Le film de Spielberg s’arrête exactement là où commençait All the President’s Men et peut être vu comme un long prologue après coup au film de Pakula.

Cela étant, l’approche des deux cinéastes n’est pas exactement la même. Tandis que Pakula détaillait le patient travail d’enquête et de recoupement des sources, Spielberg s’intéresse plutôt aux rouages de la prise de décision au sein d’une entreprise de presse. En cela, on pourrait rapprocher The Post des films de Preminger consacrés à de grandes institutions ou encore d’une série comme The West Wing (l’importance des joutes verbales et la présence au générique du scénariste Josh Singer y invitent). Ce qui distingue aussi les deux films, c’est leur position dans le temps par rapport aux événements narrés. All the President’s Men fut tourné quatre ans seulement après le cambriolage du Watergate, tandis que The Post reconstitue un épisode vieux de quarante-cinq ans, qui appartient déjà à l’histoire. Curieusement, cependant, c’est le film de Pakula qui paraît le plus détaché, le plus éloigné du reportage à chaud, par sa mise en scène distancée, son recours aux plans longs, sa durée étale, typiques de la première manière du cinéaste (cf. Klute et The Parallax View) ; tandis que la dramaturgie plus classique du film de Spielberg veut procurer un sentiment d’immédiateté en nous plongeant au cœur de la mêlée.

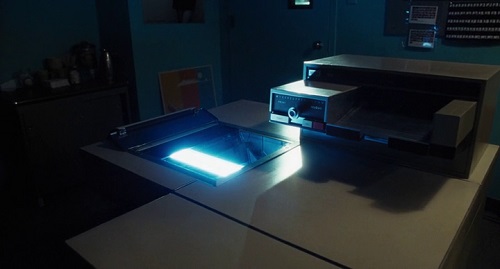

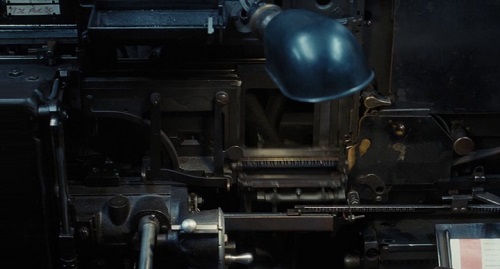

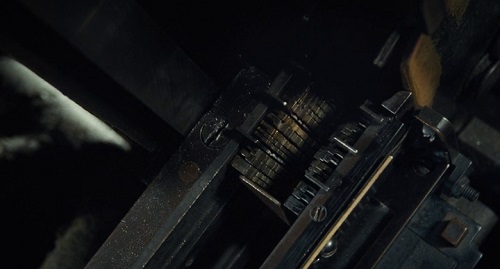

C’est à un autre niveau que joue, chez Spielberg, le recul historique et qui fait l’intérêt visuel de son film – au-delà de l’apologue attendu sur la liberté de la presse, qui s’inscrit dans une longue tradition américaine (et se veut bien sûr un commentaire implicite sur les États-Unis d’aujourd’hui, à l’heure de l’administration Trump, du règne de Fox News et des fausses nouvelles). Que nous montre The Post ? Un monde d’avant l’informatique et la « dématérialisation des flux de communication », comme on dit ; un monde d’objets lourds et robustes, d’objets résistants, en contraste frappant avec l’esthétique light (et fragile) d’aujourd’hui. La production de l’information y mobilise un personnel considérable, depuis les salles de rédaction bondées jusqu’à l’infanterie des emballeurs et des livreurs de journaux. Les appareils de communication ont à l’écran une densité, une présence impressionnante et pèsent de tout leur poids de réalité : machines à écrire aux touches dures, téléphones à cadran et voyants lumineux, télex et photocopieurs massifs munis de gros boutons poussoirs, rotatives gigantesques. Et Spielberg a pris un évident plaisir de filmeur à mettre en scène, en des plans presque lyriques, la chaîne matérielle de fabrication de l’information : depuis la frappe des textes, leur saisie sur Linotype, le serrage des formes et le ballet des rotatives jusqu’à l’arrivée des journaux dans les kiosques. Ce plaisir – comparable à celui de François Truffaut improvisant un reportage sur le pneumatique parisien aux deux tiers de Baisers volés – sera contagieux pour tout amoureux de la chose imprimée.

2 Comments

Laisser un commentaire

C’est juste. Je me souviens de cette scène mais j’avais oublié la présence de la Linotype.

Commentaire by th 03.30.20 @ 2:43 pm

Merci th, je ne connaissais pas du tout ce film.

Mais puisque vous mentionnez Truffaut, rappelons-nous que celui-ci aussi a montré une séquence de linotypie dans l’un de ses films : à la fin de L’homme qui aimait les femmes, quand Bertrand est saisi d’un remords d’écrivain et change la robe rouge de la fillette en larmes de l’escalier (Eva Truffaut, me semble-t-il) en robe d’un bleu moins agressif.

Commentaire by George Weaver 03.30.20 @ 2:08 pm