Gertrud

Comment filmer un homme qui pleure ? On peut le faire bravement de face, en un plan fixe, frontal, comme Dreyer dans Gertrud (seul film, je l’avoue, de ce redoutable raseur qui m’ait profondément touché). Dans un salon de Copenhague, assis à côté de celle qui l’aima et qu’il aime encore, l’écrivain Gabriel Lidman interrompt sa pénible litanie de regrets parce qu’il n’en peut plus, qu’il n’a plus de mots. Son visage se tord assez laidement, tout son être se défait et il se met à pleurer douloureusement, interminablement. Le plan n’en finit pas et c’est ce qui le rend prenant, Dreyer affronte jusqu’au bout le ridicule tragique de la situation (et il y a toujours un imbécile pour ricaner dans la salle à ce moment-là, comme aux mélos de Sirk). Oui, ce spectacle est insupportable ; ce quinquagénaire corseté dans sa tenue de soirée couverte de médailles, ce pantin soudain brisé, dépouillé de son maintien social, est pitoyable mais il est aussi bouleversant, et la grandeur de Dreyer est de donner à ressentir tout cela en même temps.

The Browning Version

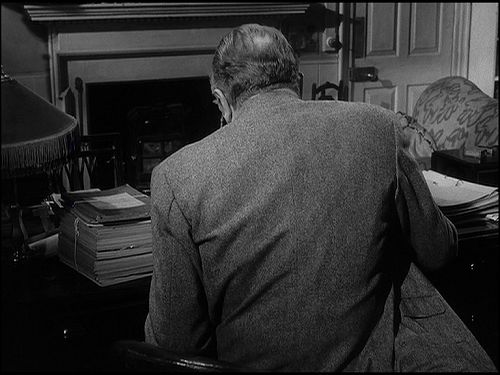

Comment filmer un homme qui pleure ? On peut le faire de dos, comme Anthony Asquith dans l’Ombre d’un homme (The Browning Version), que j’ai enfin vu sur le conseil insistant de BC (merci à lui, merci une fois encore à la Médiathèque), et c’est tout aussi poignant. Parce qu’Andrew Crocker-Harris, qui est la rétention faite homme, a encore le réflexe, au moment où, pour la première fois de sa vie peut-être, il se laisse submerger par l’émotion, de se détourner pour ne pas être vu en train de sangloter. Parce que Michael Redgrave — triomphe de l’underplaying — est stupéfiant dans le rôle de ce rigide et rigoriste professeur de lettres anciennes dont le caractère, la manière d’être suscitent autour de lui une antipathie unanime et irrémédiable. Parce qu’Asquith a senti qu’il devait nécessairement le filmer de trois-quarts dos pour saisir la vérité du personnage au moment où il s’effondre. Rarement plan aura vérifié à ce point le vieil adage selon lequel, dans une scène donnée, il n’y a qu’une seule place juste pour la caméra.

The Browning Version est un beau film parce qu’il va au bout de son pessimisme. La pièce de Terrence Rattigan, adaptée par ses soins, aborde un sujet rarement traité : la médiocrité n’exclut nullement l’intelligence, et la lucidité ne sert à rien. Moqué par ses élèves, méprisé par ses collègues, lâché par sa direction et cocufié par sa femme (dont on regrette que le portrait d’abord nuancé — elle aussi étouffe dans sa vie — vire assez vite au jugement moral univoque et misogyne), Crocker-Harris est atrocement conscient de l’échec radical de son existence, de ce qui se passe autour de lui et sur quoi il a choisi de fermer les yeux ; mais cette clairvoyance ne lui est d’aucun secours et ne changera rien à sa vie. Il ne peut que continuer à donner le change en préservant à tout prix les apparences de sa dignité, même si personne, à commencer par lui, n’est dupe.

Du coup, le penchant pour la grisaille, propre à un certain cinéma britannique des années 1950, loin de plomber le film, devient une qualité qui en sert parfaitement le propos. Les vertus solides du classicisme un peu raide d’Anthony Asquith, honnête artisan doublé d’un excellent directeur d’acteurs, ayant dans ses meilleurs jours de la finesse et du doigté, conviennent idéalement à la peinture du conformisme institutionnel et social au sein d’un lugubre collège anglais. On gardait un excellent souvenir de Pygmalion et de The Importance of Being Earnest. On est curieux de découvrir The Woman in Question (portrait de la victime d’un meurtre à travers cinq témoignages contradictoires), The Winslow Boy (tiré d’une autre pièce de Rattigan), et puis ses films muets qu’on dit plein d’invention visuelle (A Cottage in Dartmoor, Shocking Stars, Underground) et qui lui valurent en leur temps une réputation comparable à celle d’Hitchcock. David Mamet a tourné une très belle nouvelle adaptation de The Winslow Boy (1999). Au contraire, l’exécrable remake de The Browning Version par Mike Figgis (1994), où Albert Finney en fait des tonnes, est aussi emphatique qu’indigeste.

Aucun commentaire

Laisser un commentaire