Entre les lignes

Le bonheur du jour, c’est d’avoir pu remettre la main sur cette plaquette de Kojève parue chez Fourbis en 1990. J’aimais bien cet éditeur (actif de 1986 à 1998), qui publiait d’élégants petits livres et avait un beau catalogue où Michel Leiris côtoyait Adalbert Stifter. Mais puisque, conformément à certaine tradition française, il ne s’était pas donné la peine d’en indiquer la provenance, signalons que l’Empereur Julien et son art d’écrire parut originellement en anglais, traduit par J. H. Nichols, dans un volume d’hommages à Leo Strauss (Ancients and Moderns. Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, J. Cropsey, New York, Basic Books, 1964).

En voici l’introduction. En un temps qui n’en a que pour la transparence et l’histrionisme d’une écriture brute de décoffrage censée garantir l’expression d’une « vérité » qu’on vous balance dans la gueule, on goûte assez cet éloge d’un art d’écrire reposant sur la transmission indirecte, le camouflage stratégique et le brouillage des pistes, non exempt, le cas échéant, d’une part de jeu — et qui appelle en retour un art de lire entre les lignes. Kojève nous rappelle aussi que si chaque texte invente son lecteur, chaque époque produit ses modalités de lecture, une sorte de mode d’emploi tacite partagé par la communauté des auteurs et des lecteurs, dont il faut tenir compte dans l’appréhension des textes anciens.

Dans un livre sur l’Art d’écrire, justement remarqué parce qu’effectivement remarquable, Leo Strauss nous a rappelé ce qu’on n’avait que trop tendance à oublier depuis le XIXe siècle. À savoir qu’il ne fallait : ni prendre à la lettre tout ce qu’avaient écrit les grands auteurs d’autrefois, ni croire qu’ils avaient toujours explicité dans leurs écrits tout ce qu’ils voulaient y dire.

Pratiquement, l’art ancien qu’a redécouvert Les Strauss consistait à écrire à peu près le contraire de ce qu’on pense, afin de camoufler ce que l’on dit. Ce camouflage littéraire avait deux buts nettement distincts, mais qui pouvaient se combiner. D’une part, on pouvait camoufler sa pensée pour échapper à une persécution due à l’intolérance, qui naît nécessairement tant du savoir soustrait au doute avec raison que de toute opinion soustraite au doute à tort. D’autre part, le camouflage littéraire pouvait servir à former une élite : l’écrit était alors censé pouvoir endoctriner les rares élus capables de comprendre la doctrine camouflée qui heurte les préjugés, tout en confirmant les éventuels lecteurs moyens dans leur ignorance « traditionnelle », parfois dite « docte » et toujours supposée « salutaire ». Dans ce cas, le camouflage poursuivait subsidiairement un but pédagogique, en exerçant la sagacité du lecteur de choix. Mais, last but not least, cet art d’écrire était aussi un art de jouer, ne serait-ce qu’avec soi-même ; l’auteur se plaçant dans l’attitude « ironique » bien connue qui s’exprime en français en disant : À bon entendeur — salut !

Quoi qu’il en soit, l’art d’écrire en question exige comme complément nécessaire un art de lire entre les lignes, fort négligé depuis un certain temps, mais que Leo Strauss a remis en honneur dans et par ses écrits pour notre bien à tous. Et c’est pourquoi j’ai cru pouvoir lui rendre hommage en essayant à mon tour de lire entre les lignes des écrits d’un auteur digne de lui, vu qu’il s’agit non seulement d’un philosophe ancien, mais encore d’un empereur authentique, bien qu’inefficace parce qu’en retard (ou en avance ?) sur ce que fut son temps.

D’ailleurs, les écrits philosophiques de l’empereur Julien sont particulièrement intéressants à un double point de vue. D’une part, parce que l’auteur y parle explicitement de cet « art d’écrire » dont Leo Strauss a récemment reparlé en des termes presque identiques, sans avoir semble-t-il connu ce qu’en avait dit son auguste prédécesseur. D’autre part, parce que le sort de ces écrits montre qu’un auteur peut ouvertement parler de cet art sans être pour autant empêché de l’exercer lui-même avec un plein succès.

Alexandre Kojève, l’Empereur Julien et son art d’écrire.

Fourbis, 1990.

Le livre de Strauss auquel Kojève fait allusion (et qu’il me donne envie de lire) est la Persécution et l’Art d’écrire, traduction d’Olivier Sedeyn, Gallimard, « Tel », 2009. Écrit entre 1941 et 1948, il « traite des relations entre la philosophie et la politique à travers l’analyse de deux classiques de la pensée juive : le Guide des égarés de Moïse Maïmonide et le Kuzari de Yéhuda Halévi, et du Traité théologico-politique de Baruch Spinoza. »

(Merci à CT et CJ, qui savent pourquoi.)

Napoléon et l’éléphant

Même pour qui n’a guère la tête philosophique, la lecture de Kojève agit comme une excitante caféine intellectuelle : discours devenu rare de qui pense par concepts, langue dense mais dépourvue de jargon, agilité dialectique redoutable (qui faisait de lui, paraît-il, la terreur des délégations anglaises dans les négociations internationales), pimentée d’un humour à froid souvent jubilatoire : on songe par exemple à tel excursus sur la conscience de soi du somnambule dans Esquisse d’une histoire raisonnée de la philosophie païenne, ou encore à son article fameux sur «les romans de la sagesse » de Queneau où, de son propre aveu, il se parodie lui-même ; sans oublier les provocations pince-sans-rire dont ce personnage secret et volontiers paradoxal était coutumier : « Je suis la conscience de Staline », « Je suis un dieu vivant », etc.

Dans les Peintures concrètes de Kandinsky (La Lettre volée, 2001), Kojève parvenait à la conclusion que la peinture figurative est en réalité abstraite, tandis que celle tenue pour abstraite de Kandinsky est, elle, bel et bien concrète. Dans le Concept, le Temps et le Discours, il s’emploie notamment à repenser à nouveaux frais le rapport des notions et des choses. Le bon sens enseigne que les choses sont concrètes et les notions abstraites ; mais à y regarder de près, est-ce bien certain ? Au terme d’un développement étourdissant, Kojève n’est pas loin de nous convaincre que c’est le contraire qui est vrai, que ce sont les choses qui sont abstraites, et les notions, concrètes. Leur différence (car tout de même, il y en a une), il faut donc la chercher ailleurs, et Kojève va la trouver dans leur rapport respectif au hic et nunc, à l’ici et au maintenant. Le voici donc qui s’élance. Et c’est assez drôle.

Prenons (« par la pensée ») un éléphant vivant et essayons de l’introduire dans l’ici et le maintenant (dans le hic et nunc), par exemple dans la pièce du septième étage où j’écris en ce moment ou dans la pièce où vous êtes en train de lire ces lignes. Nous constatons que c’est pratiquement impossible. Mais s’il s’agissait d’introduire le même éléphant ailleurs, dans une cage appropriée du jardin zoologique par exemple, il serait fort possible et relativement facile de le faire, même maintenant. D’ailleurs, il serait possible, sinon facile, de l’introduire ici, mais seulement plus tard, lorsqu’on aurait par exemple renforcé le plancher ou élargi la porte ou fait venir, s’il y a lieu, une grue mécanique suffisamment haute et puissante pour le faire entrer par la fenêtre. Mais une fois introduit dans une pièce d’habitation humaine, l’éléphant vivant serait relativement encombrant : je n’aurais plus pu y écrire et vous n’auriez pas pu y lire. Par contre, il suffit de transformer un Éléphant vivant en une notion éléphant (même si cette notion est particularisée jusqu’à devenir la notion cet-éléphant-ci), pour que les difficultés et l’encombrement susmentionnés disparaissent comme par enchantement. En effet, je viens d’introduire la notion éléphant dans cette pièce (et même en plusieurs exemplaires) sans nul effort appréciable de ma part et j’ai pu loger dans une surface d’environ 25 sur 5 millimètres un éléphant notionnel qui, certes, « existe » tout autant qu’un Éléphant vivant, mais qui n’« existe » que dans le mode du morphème typographique éléphant et du sens éléphant que nous avons, vous et moi, « dans nos têtes ».

Pour faire perdre à Napoléon une bataille, en 1806 et près de la ville d’Iéna, on a dû déplacer et mettre en ligne des milliers d’hommes et projeter dans l’air des masses considérables de divers métaux. Et on a néanmoins échoué. Mais transformons Napoléon en notion napoléon et livrons-le à un historien ou à un romancier. Ils arriveront sans nul doute, s’ils le veulent, à faire perdre au napoléon notionnel cette même bataille d’Iéna que le Napoléon vivant a gagné en 1806. Certes, le romancier devra faire un effort d’imagination et l’historien devra soutenir l’assaut de ses collègues ou même du public lettré dans son ensemble. Mais leurs efforts n’auront aucune commune mesure avec ceux qu’ont dû faire en 1806 à Iéna les adversaires du Napoléon vivant, sans pour autant réussir.

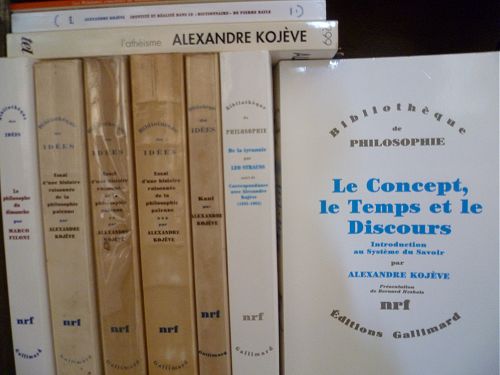

Le Concept, le Temps et le Discours.

Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 1990.

« Pour faire perdre à Napoléon une bataille, en 1806 et près de la ville d’Iéna, on a dû déplacer et mettre en ligne des milliers d’hommes et projeter dans l’air des masses considérables de divers métaux. Et on a néanmoins échoué » : ça pourrait sortir d’une chronique de Manchette !

Sur la vie, l’œuvre et le parcours étonnant de Kojève, depuis la Russie d’avant la Révolution jusqu’au rôle d’éminence grise de la diplomatie économique française, on lira avec intérêt le Philosophe du dimanche de Marco Filoni (Gallimard, Bibliothèque des idées, 2011), ainsi qu’Hommage à Alexandre Kojève. Actes de la Journée A. Kojève du 28 janvier 2003 (Bibliothèque nationale de France, 2007), disponible uniquement en édition numérique, qu’on peut télécharger ici. J’ai calé il y a quelques années dans la biographie de Dominique Auffret (Alexandre Kojève. La Philosophie, l’État, la fin de l’Histoire, Grasset, 1990, rééd. Livre de poche, 2002), très bien documentée mais d’un style souvent amphigourique.