Ritournelles

On a reçu (merci, A.-M. B.) cette belle plaquette de onze Chansons de Pierre Peuchmaurd, qu’accompagne une peinture de Véronique Gentil, reproduite en couleurs en double page centrale et en noir sur papier calque sur les pages de garde. Il s’agit d’une suite de onze poèmes, composés chacun de trois strophes de quatre vers quadrisyllabiques. Peuchmaurd y revisite son bestiaire tout en s’adonnant au plaisir faussement simple de la ritournelle — l’ensemble n’est pas pour rien dédié au merveilleux Max Elskamp, chez qui le travail d’orfèvre sur la désarticulation du vers se mêlait au rythme des refrains populaires. Si la poésie, pour Peuchmaurd, était de l’ordre de la fulgurance — le poème, disait-il, est « la traduction simultanée d’une espèce d’apparition […] Il doit laisser une vibration dans l’air », et l’on pourrait en dire autant de ses aphorismes —, sa saisie n’excluait nullement le goût des jeux de langage : refrains et reprises, assonances et paronomases, qui sont ici particulièrement sollicités.

Et puis voici

Les sangliers

Dans leur dentelle

Rose et buée

Les sangliers

Serrés de brume

La nuit vermeille

Des sangliers

Et puis voici

Les armes blanches

L’éternité

Des sangliers

Pierre PEUCHMARD, Chansons. La Morale merveilleuse & Pierre Ménard, 2013. Deux cents exemplaires hors commerce.

Pierre PEUCHMARD, Chansons. La Morale merveilleuse & Pierre Ménard, 2013. Deux cents exemplaires hors commerce.

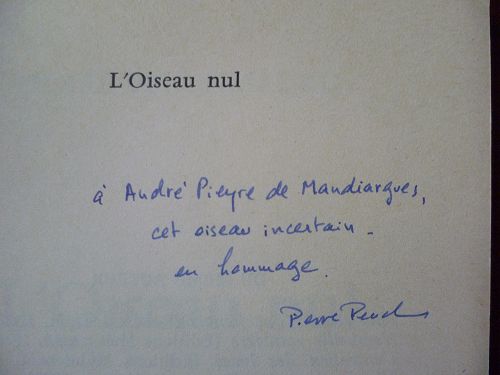

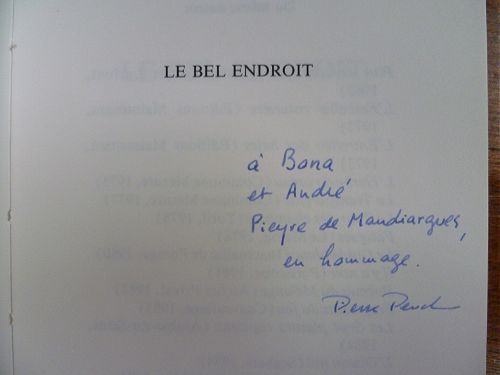

Dédicaces

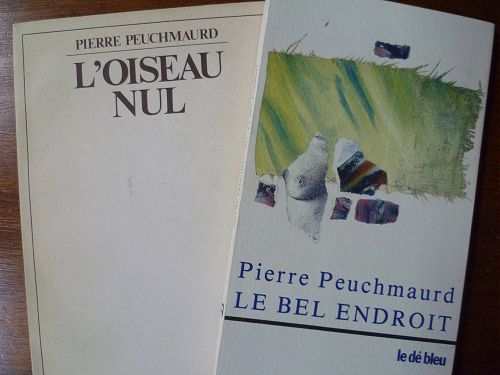

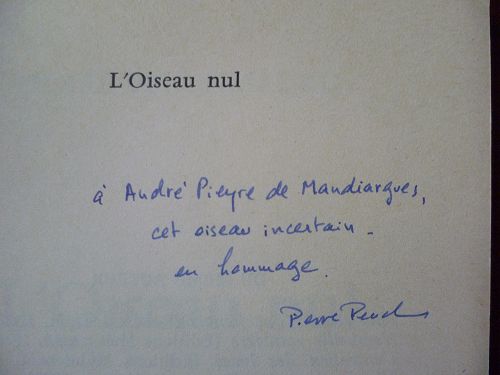

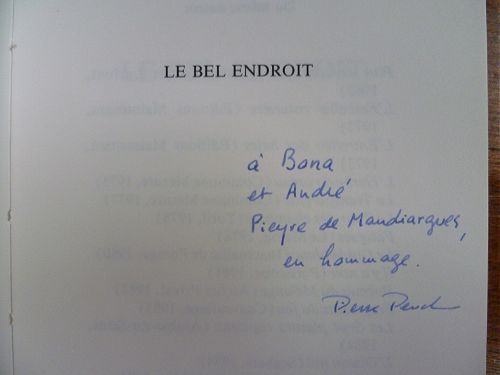

On est évidemment très ému d’avoir en main ces livres qui témoignent d’un passage de courant (il y a, oui, de l’électricité dans l’air) entre deux hommes qu’on admire et qu’on aime — et ça n’a rien à voir, pour cette fois, avec du fétichisme puéril de collectionneur.

Deux autoportraits (2)

Peut-on reconnaître quelqu’un qu’on n’a pas connu ? C’est le sentiment troublant, et par moments poignant, qui nous étreint à la lecture des fragments autobiographiques réunis dans l’Année dernière à Cazillac. L’ensemble tient dans une vingtaine de pages, mais elles nous en disent plus long que de copieux mémoires en deux volumes. Pas de date ni de chronologie, pas de récit ni d’anecdotes. Plutôt une succession de moments où se révèlent un paysage mental, une manière de voir et d’être au monde : le lent réveil et le premier café, la quête du bois de chauffage, les cigarettes comme unité de mesure du temps (je lis une cigarette, je vais marcher deux cigarettes), les rituels et les superstitions intimes. Fondamentalement pessimiste et donc foncièrement disponible au merveilleux quotidien, au silence et à la rumeur du monde, Peuchmaurd est ce guetteur solitaire qui arpente son périmètre physique et imaginaire (c’est la même chose), s’invente des exercices de dépaysement dans la noiseraie entourant sa maison et n’en finit pas de se perdre pour mieux se retrouver. Ces fragments sont écrits à la troisième personne, par méfiance sans doute envers l’exercice autobiographique, pour le — et se — tenir à distance, pour marquer aussi ce que cette vie a d’ordinaire, comme toutes les autres. Il en résulte pourtant un surcroît de proximité, le sentiment très fort, la dernière page tournée, d’avoir rencontré quelqu’un.

Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput.

Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput.

L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.

L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.

Deux autoportraits (1)

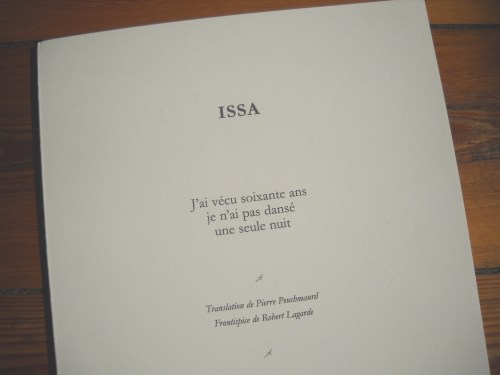

La meilleure manière de lire un auteur, c’est de le traduire, disait je ne sais plus qui. Il y a aussi la phrase célèbre de Proust : « Tout lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. » On remue tout cela en lisant le recueil de haïkus d’Issa Kobayashi (1763-1828), J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit, publié à l’enseigne de La Morale merveilleuse. C’est un beau livre, parfaitement composé et imprimé par Stéphane Mirambeau. C’est un livre à deux voix superposées, où les vers d’Issa dessinent un portrait en creux de Pierre Peuchmaurd, à qui nous devons le texte français.

S’agit-il d’une traduction, d’une paraphrase, d’une transposition, d’une réappropriation, d’une réécriture ? On ne sait trop ; sans doute un peu tout cela à la fois. La couverture crédite curieusement Peuchmaurd d’une translation, jeu de mots franco-anglais qui laisse perplexe mais suggère en tout cas l’idée d’un déplacement — d’une langue à une autre, d’un univers dans l’autre, comme un jeu de vases communicants. De fait, nombreuses sont les passerelles sensibles entre ces haïkus revisités et les propres vers, les aphorismes de Peuchmaurd. Ce tercet, par exemple, pourrait être de lui : « Ce matin de printemps / on a procédé / à l’estimation de ma carcasse. » La présence lancinante en ces vers — quoique tempérée par l’ironie — de l’automne et du crépuscule, de la lente agonie de toute chose, de la vieillesse et de la mort se charge aussi pour nous d’une grande émotion — d’autant plus forte d’être murmurée à voix basse, à travers la voix d’un autre — si l’on songe que Peuchmaurd savait probablement déjà sa fin proche en préparant ce recueil.

Autre passerelle : il me semble que certains haïkus d’Issa répondent avec une jubilation contagieuse à cette interrogation de Peuchmaurd, qui surgissait tout à trac en dernière page du Bathyscaphe no 1 : « Comment faire partager poétiquement les sentiments d’un homme qui regarde le cadavre d’une tique s’enfoncer dans l’eau des toilettes où il est en train de pisser ? » Ne riez pas, c’est une vraie question. Que faire avec la trivialité ? Comment rendre un compte exact de ce peu de chose à la fois plaisant et dérisoire et saugrenu et enchanteur ? Sans tomber dans la dépréciation facile ni dans la plate vulgarité, et par pitié sans pohétiser. Eh bien, Issa a trouvé le la, la note juste, lui qui parvient à concilier avec un naturel désarmant la considération plaisante à ras de terre et le signe ascendant cher à Breton — et avec ça, sans jamais en faire un plat.

Il y a ainsi chez lui une manière réjouissante de tordre le cou au lieu commun poétique, au sein d’une forme, le haïku, que sa concision et sa simplicité trompeuse peuvent facilement faire verser dans la platitude sentimentale (comme en témoignent les innombrables succédanés produits depuis trente ans par tant de pohètes qui font du haïku comme on fait du macramé). Chez lui, quand les oies reviennent au printemps, c’est pour nous chier sur la tête.

Peuchmaurd dit tout cela bien mieux que moi. En reparcourant ses recueils de notes et d’aphorismes, je suis tombé sur ceci, dans le Pied à l’encrier : « La poésie d’Issa (ses haïku), la plus surbaissée et la plus accablante, et de ce fait la plus survolante et la plus survoltante. » Et puis sur ce raccourci à la fois très drôle et très juste : «Issa est le seul surréaliste belge japonais. » (Le Moineau par les cornes, Pierre Mainard, 2007.) C’est un fait qu’on songe parfois à Scutenaire devant cet alliage impeccable de mélancolie et d’humour, d’émerveillement et de dérision.

Pluie de printemps —

une jolie fille

passe en bâillant

Cette année encore

les oies sont venues

se faire massacrer dans les rizières

Ne regarde pas,

petit roitelet,

je vais chier dans l’herbe

Comment le saurais-je

que cette rosée

tombe pour moi ?

Oublie ça —

demain

il y aura la rosée de demain

Même

quand je sens le vin

je plais aux moustiques

Au crépuscule

l’épouvantail et moi

face à face, seuls

Et pour l’amour,

nuit après nuit

j’ai ma bouillotte

Neige et vent

dans le ciel de Shinano

Fini de rire

Matin midi, brouillard

Brouillard le soir

Et je vis là

Rien à attendre

sinon, peut-être,

la fin de l’année

Ah ! et puis on verra —

que l’année finisse

ou qu’elle ne finisse pas

Rien à dire, c’est parfait.

ISSA, J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit. Translation de Pierre Peuchmaurd. La Morale merveilleuse, 2010.

ISSA, J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit. Translation de Pierre Peuchmaurd. La Morale merveilleuse, 2010.

Merci à la fée mystérieuse qui m’a fait parvenir ce livre.

Merci à la fée mystérieuse qui m’a fait parvenir ce livre.

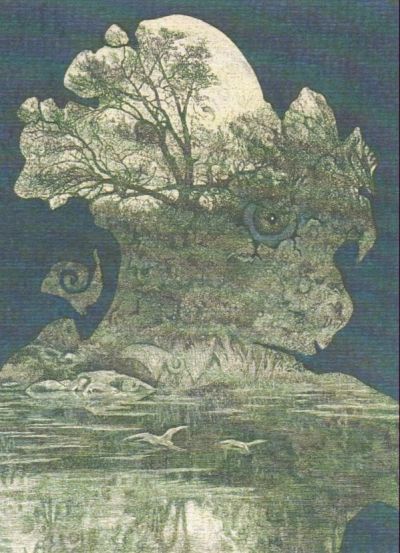

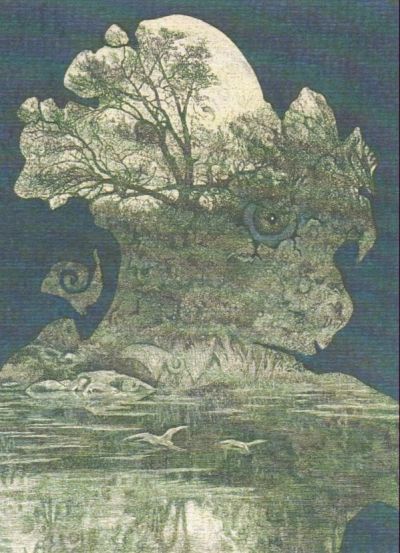

Frontispice de Robert Lagarde

Appel d’air

« Parlez-moi de Hugo, de Stendhal au galop, parlez-moi de Balzac allumant et éteignant Paris, des orages orange de Barbey d’Aurevilly. Parlez-moi de Nerval et des carrières de Montmartre, parlez-moi sans fin de Baudelaire et infiniment de Rimbaud. Parlez-moi des véritables vivants. »

Parlons donc de Pierre Peuchmaurd, dont on retrouve avec grande émotion la voix, le timbre inimitable, en lisant le Pied à l’encrier. « Lire, c’est vivre ? C’est beaucoup mieux que ça. Lisant les récits d’Adalbert Stifter, je peux encore croire que je suis une princesse. » Herbier d’herbes folles, journal de bord, cahier de rêves et de lectures, promenades, aphorismes et trouvailles, coïncidences médusantes, rapprochements éclairants, étonnements et coups de sang : c’est tout cela, le Pied à l’encrier. Quatre ans de notes le plus souvent lapidaires, prises au jour le jour par un homme qui lit comme il respire pour déplacer l’espace et le temps. La poésie est une manière de vivre et d’être au monde. C’est une banalité de le dire et Peuchmaurd n’épilogue certes pas là-dessus — lui qu’horripile le blabla contemporain sur le « travail de l’écriture », ce qui change agréablement de bien des phraseurs. Il n’a d’ailleurs pas besoin de le faire. On l’éprouve, physiquement, comme un frisson dans l’échine, comme le passage d’un renard bleu dans une sente forestière, à toutes les pages de ce livre qui rend soudain l’air plus respirable.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.

Le piano désossé

On dirait toujours qu’il apprend à se servir de l’instrument et qu’il en est au mieux à sa deuxième leçon, mais le miracle de Monk, ce qu’il fait en réalité, c’est que, le piano, il va le chercher jusqu’à l’os, laissant l’ivoire aux pauvres.

Pierre Peuchmaurd, le Pied à l’encrier

Il n’y a que les poètes qui savent écrire sur le jazz. Voir aussi Jacques Réda et Puissances du jazz de Gérard Legrand.

Pierre Peuchmaurd

Nous nous dépeuplons un peu plus chaque jour. Hier matin la lettre versatile de Jimmy Gladiator tombe dans la boîte à courriel, qui annonce la mort de Pierre Peuchmaurd, et la tristesse envahit tout. Je ne l’avais jamais rencontré, nous avions échangé une lettre en tout et pour tout, et pourtant – au risque de paraître présomptueux – j’ai l’impression d’avoir perdu un proche, dont la voix va me manquer. Il y avait ses plaquettes semées à tout vent, ses recueils d’aphorismes (on les ouvrait pour en retrouver un et l’on se surprenait à tout relire), le florilège de citations de son Encyclopédie cyclothymique, à portée de main sur la table de chevet pour y picorer de temps à autre. J’aimerais savoir parler de poésie pour dire combien ses poèmes m’allaient – me vont toujours – droit au cœur. Les mots y vibrent au diapason des corps et de l’orage, le sang bat dans leurs veines ; le vent s’agite dans le sombre des feuilles, les animaux inquiets respirent, tapis dans leurs forêts profondes. Sans doute parce qu’à rebours de presque tout ce qui se publie aujourd’hui sous l’appellation de « poésie », lui persistait à croire au démon de l’analogie, au pouvoir enchanteur ou médusant de l’image, à ce pouvoir qu’a l’image poétique de nous porter ailleurs et d’agrandir en nous le sentiment d’exister.

Une image de Jean-Pierre Paraggio pour la Nature chez elle de Pierre Peuchmaurd (L’Umbo, 2008)

***

Quels furent vos liens avec le surréalisme ? Quels sont-ils encore aujourd’hui ?

Immédiats, définitifs, non exclusifs. Je vous l’ai dit, tout a commencé avec Nadja – ce qui n’est pas très original – et ça n’a jamais cessé, cette chose-là ne peut pas cesser. Une brève rencontre avec Breton a illuminé mes seize ans. Plus tard, après 1968, ma « trajectoire » a croisé celle du groupe surréaliste au moment où il cessait d’être, laissant place à une diaspora dans laquelle je me suis toujours situé, et aujourd’hui encore la plupart de mes amis viennent de là. Non exclusifs, cependant, ces rapports, en partie parce que le surréalisme en tant qu’activité collective n’existait plus, mais surtout en raison d’un éclectisme assez grand qui m’a fait chercher la poésie (la vie) partout où elle se trouvait et non pas dans un « milieu ». Mais enfin, oui, le surréalisme a été, reste une des passions de ma vie, et certainement son axe moral.

Extrait d’un entretien avec Olivier Hobé

(Quimper est poésie n° 29, octobre 2000)

La poésie ou plutôt le poème ne doit rien au rêve. À la rêverie, peut-être, et alors à la divagation, si vous voulez. En vérité, je ne crois pas qu’elle se fasse ailleurs que sur les lèvres, dans la voix, au hasard de sa venue qui, chez moi, se produit presque toujours en marchant et à l’aperçu, à l’entrevu de quelque chose. […] Il y a un autre monde, vous savez : il est ici et ne demande qu’à apparaître. Qu’on appelle cela « surréalité » ou « plus de conscience », c’est toujours de l’immanence cachée, mais clignotante, scintillante, qui fait signe et qui se dévoile quand elle veut et… quand vous pouvez. […] Le poème, chez moi, est presque toujours le produit, l’accompagnement et comme la traduction simultanée d’une espèce d’apparition. Presque toujours aussi, ce phénomène est bref, et je ne vois pas pourquoi le poème devrait se prolonger au risque de le diluer, de l’épuiser. Il doit laisser une vibration dans l’air. Il doit blesser aussi, ouvrir la terre mais comme une épine, pas comme un tracteur.

Extrait d’un entretien paru dans Le Matricule des anges

***

Poésie

Parfaits Dommages (L’Oie de Cravan)

Le Bel Endroit (Le dé bleu)

Émail du monde (Atelier de l’Agneau)

Lisière lumineuse des années (L’air de l’eau)

Le Tigre et la chose signifiée (L’Escampette)

Au chien sédentaire (Pierre Mainard)

Scintillants squelettes de rosée (Simili Sky)

et beaucoup d’autres

Aphorismes

À l’usage de Delphine (L’Oie de Cravan)

L’Immaculée Déception (Atelier de l’Agneau)

Le Moineau par les cornes (Pierre Mainard)

Plus vivants que jamais (Laffont), que les commémorations soixante-huitardes oublient régulièrement de citer.

Encyclopédie cyclothymique (Cadex)

Maurice Blanchard (Seghers, « Poètes d’aujourd’hui »), dont Peuchmaurd avait aussi préfacé l’extraordinaire journal de guerre, Danser sur la corde (L’Éther vague).

Pierre PEUCHMARD, Chansons. La Morale merveilleuse & Pierre Ménard, 2013. Deux cents exemplaires hors commerce.

Pierre PEUCHMARD, Chansons. La Morale merveilleuse & Pierre Ménard, 2013. Deux cents exemplaires hors commerce.

L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.

L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.