La machine à écrire

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.

Et tandis qu’elle entreprend, à quatre pattes, de les ramasser un à un sous l’oeil impassible de son patron, « soudain dans mon esprit s’infiltre une question » comme chantait Jean Yanne : au fait, à quoi ressemblaient donc les machines à écrire japonaises ? Étant donné les idéogrammes, étant donné la lecture à la verticale et de droite à gauche.

Contacté par courriel, SK – tout occupé à épousseter son japonais dans la perspective d’un prochain voyage – me dit n’en avoir jamais vu. Mais il m’apprend au passage que le japonais écrit est constitué de trois types de caractères : hiragana (46 caractères pour écrire les mots japonais), katakana (46 caractères pour écrire entre autres les mots et noms issus de langues étrangères), et kanji (plusieurs milliers d’idéogrammes nés de la combinaison de clés, ou radicaux). Auxquels on peut ajouter les romaji (roma + ji = lettres romaines), notre écriture. On mesure, rayon machines à écrire, l’étendue du problème.

Une recherche ultérieure a permis d’exhumer des profondeurs du web les photos suivantes. C’est impressionnant.

Premier modèle de machine à écrire japonaise, conçu par Kyota Sugimoto en 1929.

Addendum (15/03) : d’autres images dans un billet sur Yoko Ogawa, ici.

No comment

When asked on a radio show to comment on one of his records, Lester Young replied: « Sorry, Pres, I never discuss my sex life in public. » Bless his sweet soul !

Lee Konitz, texte de pochette du disque Motion (Verve).

Linge d’écoute

Ceci en son temps m’avait réjoui :

Cependant, au grand concours de la coquille qui tue, ces hardis chassuers viennent d’être surclassés par les flics de Baltimore :

Sans doute une invitation aux blanchisseuses à se cultiver entre deux lessives.

Les parapets du ciel

Barnabooth et Putouarey quittent Saint-Martin. Au détour de la route, en même temps que la plaine émilienne se dévoile d’un coup aux yeux des voyageurs, c’est un poème en prose qui surgit dans la narration :

Nous avons fait la route à l’intérieur de la voiture, recueillant le paysage à mesure, à travers les grandes glaces de custode. Nous redescendions la route déjà connue, traversions le Borgo, suivions des tournants, et des pentes vers Serravalle. Au-dessous de nous s’étendait la plaine émilienne, le pays d’abondance où tous les plaisirs du monde nous faisaient signe, s’annonçant de proche en proche notre arrivée, et où de grandes joies immobiles nous regardaient venir, fixement. Nous nous laissions tomber dans ce bleu illimité ; nous glissions sans heurt le long des parapets du ciel.

Valery Larbaud, Journal intime d’A.O. Barnabooth

L’art de la récup’

Dans l’immédiat après-guerre, le souci principal des éditeurs était la pénurie de papier. Les premières publications du Club français du livre furent imprimées sur du papier à cartouches récupéré dans les stocks militaires : un tendre Alfa vert d’eau.

Pierre Faucheux, Écrire l’espace. Robert Laffont, 1978.

Pierre Faucheux, le magicien du livre. Cercle de la Librairie, 1995.

Comment on écrit l’Histoire (2)

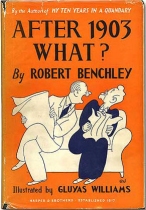

Les titres de ses livres ne laissent pas d’être évocateurs : Après 1913, quoi ? ; Mes dix années dans l’embarras, et leur évolution […]

Robert Benayoun, Anthologie du nonsense. Pauvert, 1957.

Les titres de ses recueils peuvent servir de programme à l’étude de cet humoriste de choc et leur pouvoir de percussion en dit plus long que d’inutiles discours: « Après 1913 », « Quoi ? », « Mes dix années dans l’embarras et leur évolution », […]

Michel Chrestien et Jacques Sternberg, Un siècle d’humour anglo-américain.

Les Productions de Paris, s.d.

DU MÊME AUTEUR

After 1930 What ?

in Robert Benchley, Remarquable, n’est-ce pas ?

Monsieur Toussaint Louverture, 2008.

Comment on écrit l’Histoire

Après avoir essuyé le refus d’une douzaine de réalisateurs, sa chance fut d’accepter le scénario de M*A*S*H* (1970), que lui propose le producteur Ingo Preminger.

Michel Ciment, Dictionnaire du cinéma. Larousse

(la syntaxe est curieuse).

La même année, il réalise M*A*S*H* (M.A.S.H.), que paraît-il quatorze autres metteurs en scène ont refusé avant lui.

Jean-Loup Bourget, Robert Altman. Edilig.

Après une série de démarrages avortés, un triomphe commercial d’autant plus spectaculaire qu’il était inattendu (le scénario avait été refusé par une quinzaine de metteurs en scène).

Jean-Pierre Coursodon / Bertrand Tavernier,

50 ans de cinéma américain. Omnibus, p. 274.

Un succès inattendu qui révèle un réalisateur pratiquement inconnu, Robert Altman (il accepta un scénario de Ring Lardner Jr. refusé par 32 metteurs en scène).

Jean-Pierre Coursodon / Bertrand Tavernier,

50 ans de cinéma américain. Omnibus, p. 95.

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.

À la page 70 de l’Annulaire, la narratrice – secrétaire-réceptionniste d’un étrange musée-laboratoire – renverse par mégarde la casse de sa machine à écrire. Des centaines de caractères se répandent sur le sol, s’éparpillent sous les chaises et dans les moindres recoins – petits insectes gris qui, tapis dans l’ombre, semblent attendre leur heure.