Foire du livre de Francfort

Manie d’un autre temps : faire moisson de cartes postales partout où l’on passe. Les étaler au retour, les contempler longuement pour revivre les épisodes du voyage, puis les classer dans de fines enveloppes qu’on ressortira parfois des boîtes à chaussures où on les entrepose.

Cet article tendant à se raréfier faute de clientèle – qui envoie encore des cartes postales ? –, il y a un plaisir secret à découvrir, à l’ombre d’une cathédrale, au fond d’une église ou d’un petit musée de province, une boutique d’autrefois survivant vaille que vaille, toujours tenue par une charmante vieille dame, où l’on peut faire emplette de cartolinas. Le voyage dans l’espace se double alors d’un voyage dans le temps.

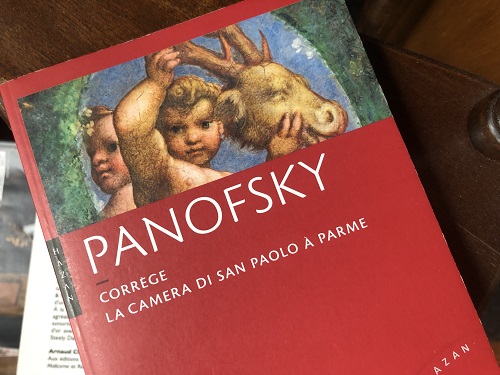

À Parme, la Camera di San Paolo du Corrège, au programme si complexe qu’il ne faut pas moins de cent vingt pages à Panofsky pour l’élucider, sur le mode d’une patiente et captivante enquête iconologique.

Réalisées en 1518-1519, ces fresques sont une commande de l’abbesse Giovanna da Piacenza, femme d’esprit au caractère trempé, éprise d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs ecclésiastique et politique. Leur aspect de « rébus mythologique » a longtemps défié l’interprétation. Plusieurs historiens d’art, faute d’y trouver une signification allégorique ou symbolique claire, en avaient conclu à l’absence de programme iconographique précis, suggérant que le peintre avait simplement laissé libre cours à son imagination en s’inspirant de la mythologie classique. Panofsky formule l’hypothèse inverse : les « particularités des fresques du Corrège, que l’historien d’art moderne a tendance à relever comme des anomalies ou à condamner comme de pures erreurs, pourraient bien être le produit non d’un manque, mais d’un excès de connaissance et de sophistication intellectuelles ».

Non point fantaisie de peintre, donc, mais au contraire œuvre excessivement savante, nourrie d’une érudition rare et parfois même obscure, caractéristique des cercles lettrés du nord de l’Italie qui avaient chacun leurs particularismes locaux – ainsi, à Parme, un intérêt marqué pour l’emblématique et la numismatique.

Cette interprétation suppose, de la part de la commanditaire, non seulement une parfaite connaissance de l’érudition classique mais aussi un goût prononcé pour les jeux d’esprit et la mystification. Nous ne devons cependant pas oublier que dans le milieu où évoluait Giovanna da Piacenza – patrie des livres d’emblèmes et des traités d’imprese – la bonne société, largement dominée par les intellectuelles, prenait un plaisir particulier à se livrer à une sorte de mélange d’érudition, d’agudeza et d’espièglerie.

***

Les peintures qui décoraient les demeures des nobles de la Renaissance – et cela concernait surtout le milieu de l’Italie du Nord – tendaient à être délibérément hermétiques. Comme les motti et les imprese auxquels elles se rattachaient si souvent, elles devaient être hors de portée du « vulgaire » ; une interprétation, que nous serions enclins – nous qui sommes inévitablement « vulgaires » dans cet environnement qui nous est étranger – à rejeter parce que tirée par les cheveux et même bizarre, peut donc avoir plus de chance d’être juste qu’une autre qui nous semblerait d’emblée convaincante, voire évidente.

Erwin Panofsky, Corrège. La Camera di San Paolo à Parme (1961).

Traduit de l’anglais par Marie-Claude Pouvesle.

Hazan, 1996, rééd. 2014.

Mantoue. Mantegna, Chambre des époux.

Mantoue. Palazzo Te, salle des chevaux,

sous la direction de Giulio Romano.

Bologne. Basilique San Paolo Maggiore,

voûte spectaculaire peinte par Antonio et Giuseppe Rolli.

Le Modernissimo : très belle salle Art déco récemment restaurée qui accueille à présent les projections de la Cinémathèque de Bologne. Tous les fauteuils rouges portent un nom de cinéaste ou d’acteur, on peut donc s’asseoir dans le fauteuil de Joe Mankiewicz ou d’Ida Lupino. J’y ai vu un film avec Totò pas très bon, Miseria e nobiltà de Mario Mattoli (1954), d’après une pièce aux ficelles usées de Scarpetta. Du théâtre filmé aux mises en place statiques et sans invention. Il y a tout de même un moment grandiose, lorsqu’une famille affamée se rue sur des plats de spaghetti en se servant à pleines mains, Totò en mettant même, pour plus tard, jusque dans les poches de sa veste.

Bologne

Le cinéphile voit des allusions partout.