Des filles disparaissent

Lured (titre français : Des filles disparaissent, 1947) est un remake de Pièges de Robert Siodmak (1939), et la seule incursion de Douglas Sirk dans le genre du film policier d’ambiance londonienne – un Londres évidemment reconstitué en studio à Hollywood, avec le secours de quelques stock-shots. Le film appartient à la première période américaine de Sirk, alors que, sans attache à un grand studio, il travaillait au gré des commandes pour des producteurs indépendants (ici, Hunt Stromberg). Les exégètes de Sirk tiennent généralement Lured pour une production conventionnelle et négligeable. Le cinéaste, au contraire, toujours lucide et critique sur son travail, le retenait dans la liste des quelques films qui lui donnaient satisfaction (cf. Jon Halliday, Conversations avec Douglas Sirk). Ma foi, on est porté à lui donner raison. Même une production modeste de ce genre, par le soin de sa réalisation, fait apercevoir le secret perdu de Hollywood.

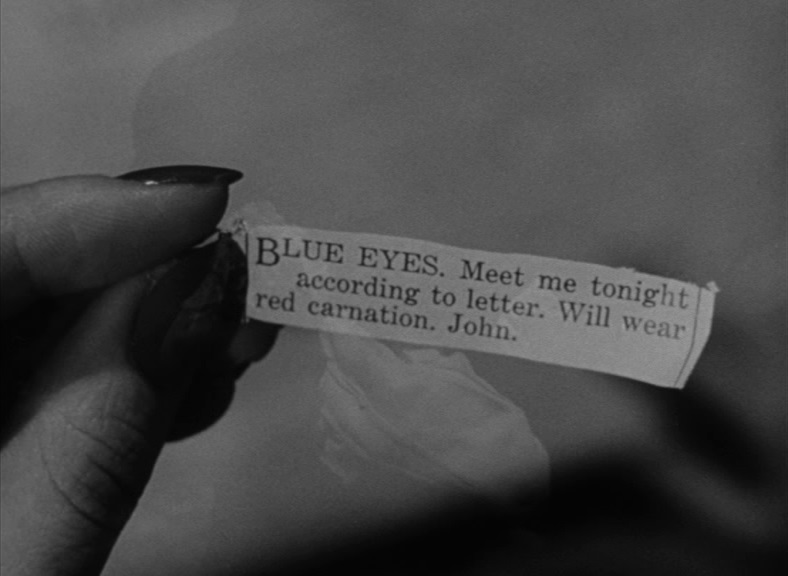

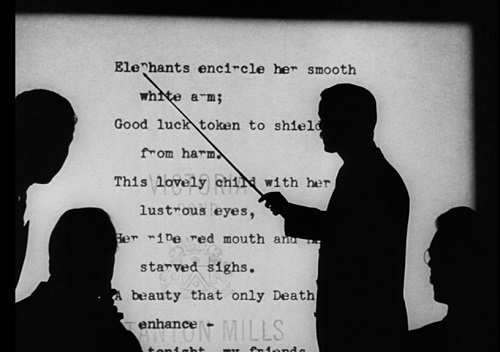

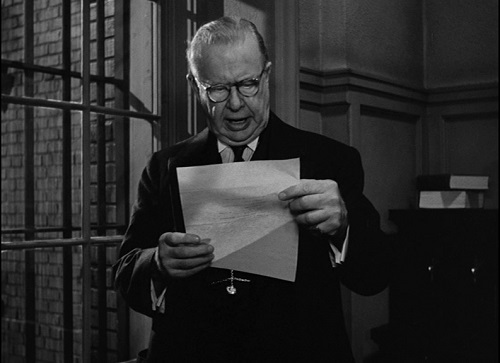

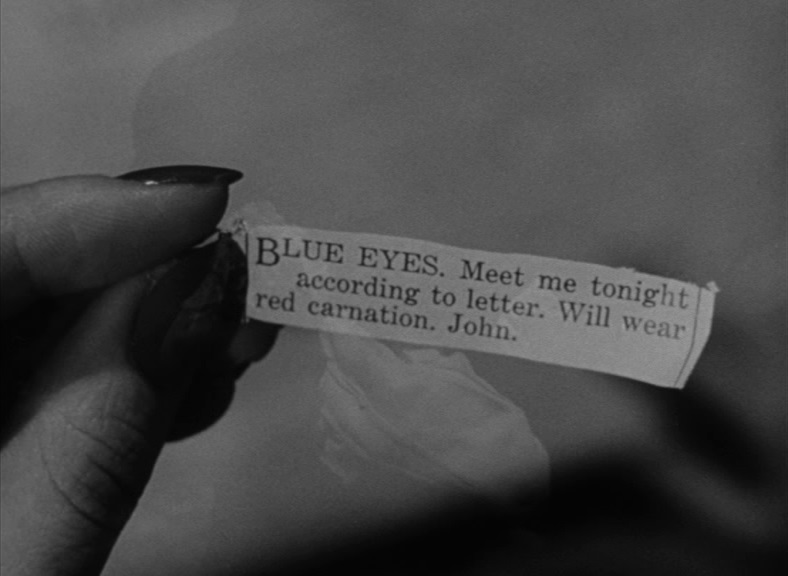

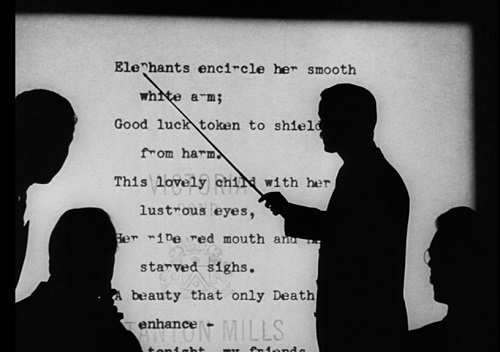

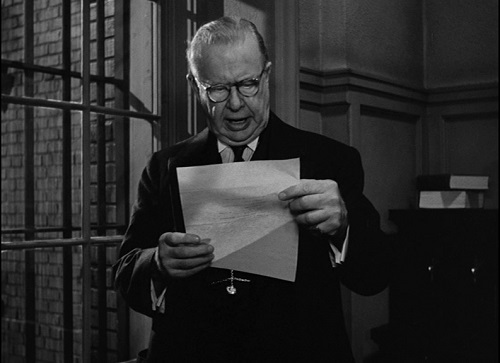

Argument. Un tueur en série recrute ses victimes féminines par petites annonces et nargue la police par voie de lettres anonymes annonçant ses crimes, sous forme de poèmes-énigmes nourris d’allusions à Baudelaire *. (La circulation et le décryptage de ces messages font l’objet d’un soin visuel attentif.) Scotland Yard embauche l’amie d’une des victimes, taxi-dancer de cabaret, pour servir d’appât au tueur. Le scénario de Leo Rosten, malgré quelques trous d’air, disperse habilement les soupçons au fil d’une intrigue en méandres ménageant fausses pistes et digressions. On retiendra en particulier le stupéfiant épisode avec Boris Karloff, qui constitue presque un petit film en soi, d’ambiance morbide, mini Boulevard du crépuscule avant la lettre.

Dans ses précieux entretiens avec Jon Halliday, Sirk énonçait les principes directeurs de son travail : la quête d’une forme spécifiquement cinématographique, distincte de la littérature et du théâtre, la mise en scène comme torsion du scénario, l’élaboration d’un fil conducteur plastique dans la lumière, la composition des plans, la liaison du jeu des acteurs à la scénographie.

À cette aune, on comprend pourquoi ce film lui avait laissé un bon souvenir.

D’une part, il y a disposé d’une distribution de qualité : outre Karloff déjà cité, Charles Coburn, George Sanders, George Zucco (sympathique acteur de genre anglais, chargé, dans le rôle d’un limier cruciverbiste, d’apporter la touche d’humour obligée) ; et enfin ou d’abord, Lucille Ball, excellente à contre-emploi, qui interprète le seul personnage américain du film, destiné sans doute à servir de relais d’identification au public états-unien.

D’autre part, avec une belle économie de moyens, le cinéaste, son chef opérateur William H. Daniels et son ensemblier Nicolai Remisoff sont parvenus à donner une remarquable cohérence visuelle au film.

L’exposition, exemplaire de concision, donne le la. En quelques minutes où les plans s’enchaînent de manière à faire travailler l’intelligence du spectateur, la situation est posée de manière intrigante et claire. On épinglera notamment un plan admirable : une jeune écervelée court à son rendez-vous avec le tueur. Elle le retrouve au coin d’une rue. Le coin de la façade masque la silhouette du tueur, dont seule l’ombre se dessine sur le pavé (souvenir, peut-être, de M le maudit). À ce moment s’avance vers nous un homme-sandwich annonciateur du destin, faisant de la réclame pour une pièce de théâtre intitulée Murder in Soho (now playing, en effet, sous nos yeux !). Lorsqu’il quitte le champ, le couple à l’arrière-plan s’est évanoui.

Cette exposition met aussi en place le double thème plastique du film : 1. Le recours aux ombres chinoises. 2. L’abondance des grilles et des grillages, des embrasures, des fenêtres à barreaux ou à croisillons, cadres dans le cadre qui enserrent les personnages dans les rets de l’intrigue et suggèrent l’idée d’un piège sur le point de se refermer sur eux. Quelques exemples ci-dessous.

* Ce type de tueur en série épris de devinettes (où se révèlent narcissisme détraqué et complexe de supériorité) sera appelé à une grande fortune dans la littérature et le cinéma criminels. Le personnage annonce le Sourdingue d’Ed McBain, voire Hannibal Lecter. À propos de ce tueur, Jean-Loup Bourget formule une autre remarque : sa culture européenne est le signe, conformément aux stéréotypes anti-intellectuels hollywoodiens, qu’il est décadent et dangereux (Douglas Sirk, Edilig, 1984).

L’image absente

L’art du cinéma consiste parfois à susciter des images d’autant plus fortes qu’elles ne figurent pas dans le film mais se trouvent nulle part ailleurs que dans la tête du spectateur. C’est le ressort bien connu de la Lubitsch’s touch. La caméra s’arrête au seuil d’une porte close, à nous d’imaginer ce qui se passe derrière : le gag est d’autant plus drôle qu’il n’est pas montré.

La parole et, de manière indissociable, la mise en scène de cette parole, son incarnation dans une voix, un corps d’acteur ont le pouvoir de générer ces images absentes.

Soit le monologue génial de Faisons un rêve…, tout d’attente impatiente et de désir fébrile. Un œil sur la pendulette de son bureau, Sacha Guitry imagine à voix haute et en temps réel le trajet dans Paris de sa future amante Jacqueline Delubac pour arriver jusqu’à lui. Elle quitte son appartement de l’avenue de l’Alma, hèle un taxi. La voiture traverse les Champs-Élysées, emprunte la rue Washington qui n’en finit pas, passe devant la grande horloge, tourne dans le boulevard Haussmann – « va, prends-le, mon amour, je te le donne, le boulevard Haussmann ! » –, contourne la statue de Shakespeare, s’engage dans l’avenue de Messine, rétrocède en seconde, se trompe d’adresse, avance encore un peu, dépose enfin sa passagère. Celle-ci traverse l’avenue en regardant craintivement à droite et à gauche (« mais non, à cette heure-ci, qui veux-tu qui te regarde ? »), franchit la porte cochère. Elle gravit l’escalier, elle va sonner, elle va sonner… Pourquoi ne sonne-t-elle pas ?

Filmage en plans longs qui renforcent l’impression de temps réel ; génie verbal de Guitry, comme enivré de sa propre parole, timbre hypnotisant de sa voix, science de la diction et du phrasé, des pauses et des reprises ; mais aussi économie parfaite de la gestuelle et des déplacements : gestes des bras, des mains mimant le trajet, mobilité du regard dirigé hors-champ vers un écran imaginaire où Guitry projette en pensée sa vision, en dirigeant comme à distance l’action des personnages *… La puissance hallucinatoire de ce monologue est telle qu’on peut aisément se convaincre d’avoir bel et bien vu le taxi avalant la rue Washington, la statue de Shakespeare dressée boulevard Haussmann.

« Elle descend l’escalier… »

« Elle passe devant l’horloge de précision

qui retarde d’une heure trente-cinq depuis un an et demi… »

« Elle tourne autour de la statue de Shakespeare… »

Autre monologue. Dans Rebecca, Laurence Olivier dévoile enfin à Joan Fontaine la vraie nature de Rebecca et les circonstances véritables de sa mort. Un cinéaste moyen aurait été tenté d’illustrer ce récit par des images en flash-back avec, en voix off, la confession d’Olivier. Rien de tel chez Hitchcock, qui s’emploie au contraire à susciter la présence d’une absente. Cette évocation s’accomplit dans un admirable mouvement de caméra, d’abord légèrement ascendant, puis panoramique de la droite vers la gauche (soit du présent vers le passé), qui révèle progressivement le décor de la pièce – décor vide de présence humaine mais hanté par le fantôme de Rebecca – pour aboutir aux pieds d’Olivier, où se trouve le corps (absent) de la morte **.

Le cendrier n’a pas été vidé depuis la mort de Rebecca. Nous voici transporté dans le passé :

elle vient d’éteindre sa dernière cigarette, se lève…

Le trajet en taxi de Jacqueline Delubac ; les derniers instants de la vie de Rebecca : ces images non montrées n’en font pas moins partie intégrante du film et s’incorporent au souvenir qu’on en conserve. Revoyant un film des années plus tard, on est parfois surpris de n’y pas trouver des images qu’on était pourtant convaincu d’y avoir vues.

* Comme le remarque très justement Philippe Arnaud, pour l’amant de Faisons un rêve…, le désir est inséparable de sa mise en scène. Cf. le collectif Sacha Guitry, cinéaste, Festival international du film de Locarno/Yellow Now, 1993, p. 175.

** À relever aussi dans cette scène, le rôle important de la musique de Franz Waxman, qui concourt à l’égal de la mise en scène hitchcockienne à faire naître la vision d’images absentes.

La Camera di San Paolo

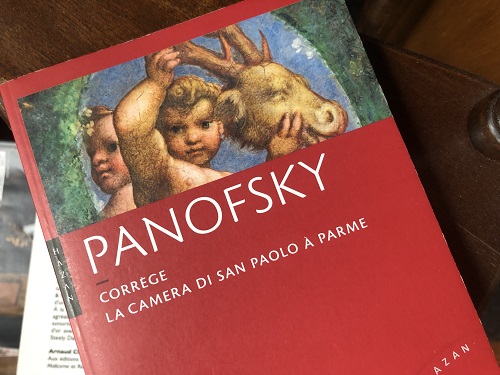

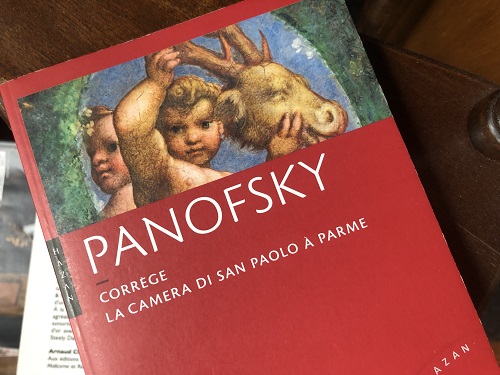

À Parme, la Camera di San Paolo du Corrège, au programme si complexe qu’il ne faut pas moins de cent vingt pages à Panofsky pour l’élucider, sur le mode d’une patiente et captivante enquête iconologique.

Réalisées en 1518-1519, ces fresques sont une commande de l’abbesse Giovanna da Piacenza, femme d’esprit au caractère trempé, éprise d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs ecclésiastique et politique. Leur aspect de « rébus mythologique » a longtemps défié l’interprétation. Plusieurs historiens d’art, faute d’y trouver une signification allégorique ou symbolique claire, en avaient conclu à l’absence de programme iconographique précis, suggérant que le peintre avait simplement laissé libre cours à son imagination en s’inspirant de la mythologie classique. Panofsky formule l’hypothèse inverse : les « particularités des fresques du Corrège, que l’historien d’art moderne a tendance à relever comme des anomalies ou à condamner comme de pures erreurs, pourraient bien être le produit non d’un manque, mais d’un excès de connaissance et de sophistication intellectuelles ».

Non point fantaisie de peintre, donc, mais au contraire œuvre excessivement savante, nourrie d’une érudition rare et parfois même obscure, caractéristique des cercles lettrés du nord de l’Italie qui avaient chacun leurs particularismes locaux – ainsi, à Parme, un intérêt marqué pour l’emblématique et la numismatique.

Cette interprétation suppose, de la part de la commanditaire, non seulement une parfaite connaissance de l’érudition classique mais aussi un goût prononcé pour les jeux d’esprit et la mystification. Nous ne devons cependant pas oublier que dans le milieu où évoluait Giovanna da Piacenza – patrie des livres d’emblèmes et des traités d’imprese – la bonne société, largement dominée par les intellectuelles, prenait un plaisir particulier à se livrer à une sorte de mélange d’érudition, d’agudeza et d’espièglerie.

***

Les peintures qui décoraient les demeures des nobles de la Renaissance – et cela concernait surtout le milieu de l’Italie du Nord – tendaient à être délibérément hermétiques. Comme les motti et les imprese auxquels elles se rattachaient si souvent, elles devaient être hors de portée du « vulgaire » ; une interprétation, que nous serions enclins – nous qui sommes inévitablement « vulgaires » dans cet environnement qui nous est étranger – à rejeter parce que tirée par les cheveux et même bizarre, peut donc avoir plus de chance d’être juste qu’une autre qui nous semblerait d’emblée convaincante, voire évidente.

Erwin Panofsky, Corrège. La Camera di San Paolo à Parme (1961).

Traduit de l’anglais par Marie-Claude Pouvesle.

Hazan, 1996, rééd. 2014.

Trompe-l’œil

Mantoue. Mantegna, Chambre des époux.

Mantoue. Palazzo Te, salle des chevaux,

sous la direction de Giulio Romano.

Bologne. Basilique San Paolo Maggiore,

voûte spectaculaire peinte par Antonio et Giuseppe Rolli.

Le Modernissimo

Le Modernissimo : très belle salle Art déco récemment restaurée qui accueille à présent les projections de la Cinémathèque de Bologne. Tous les fauteuils rouges portent un nom de cinéaste ou d’acteur, on peut donc s’asseoir dans le fauteuil de Joe Mankiewicz ou d’Ida Lupino. J’y ai vu un film avec Totò pas très bon, Miseria e nobiltà de Mario Mattoli (1954), d’après une pièce aux ficelles usées de Scarpetta. Du théâtre filmé aux mises en place statiques et sans invention. Il y a tout de même un moment grandiose, lorsqu’une famille affamée se rue sur des plats de spaghetti en se servant à pleines mains, Totò en mettant même, pour plus tard, jusque dans les poches de sa veste.

Cosa mentale

La maison de Mantegna, à Mantoue, est un rare exemple de bâtiment privé italien du XVe siècle. L’architecte et historien Franco Borsi (1925-2008) en parlait comme d’« un des édifices les plus intrigants et les plus absolus de la Renaissance » ; et ce mot d’absolu, pour une fois, ne paraît pas trop fort.

Sa construction fut longue, on ne sait si Mantegna, déjà âgé, y habita souvent ni longtemps mais il est certain qu’il en dessina les plans. Il n’est pas possible non plus de se faire une idée de ce qu’étaient les pièces de vie, l’intérieur ayant été converti en centre culturel accueillant des expositions sans rapport particulier ni avec le peintre ni avec son époque.

Reste l’essentiel qu’on ressent fortement, à savoir le dessein ayant présidé à la configuration de l’édifice, et qui procure une grande émotion intellectuelle, si l’on peut risquer cet oxymore. C’est un « cube » austère de taille modeste, presque abstrait, conçu sur un plan rappelant l’architecture romaine et dont les proportions sont régies par le nombre d’or. Avec, en son centre, une cour intérieure circulaire inscrite dans un carré, admirable vraiment dans sa simplicité, son évidence géométrique. Une cosa mentale, une Idée de maison. Le cercle de la cour, lorsqu’on lève les yeux, s’inscrit à son tour dans un carré encadrant le ciel bleu. On ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec l’oculus en trompe-l’œil de la Chambre des époux, qui se trouve à cinq cents mètres de là, dans le palais des Gonzague (château Saint-Georges). Mantegna avait-il voulu cet effet de rime ?

Clouzot mexicain

Revu à la télé le Corbeau dans une belle copie. Film que je n’aimais guère – au souvenir d’une vision ancienne –, et dont les vertus propres me sont mieux apparues (qu’on partage ou non la « vision du monde » de Clouzot, celle-ci produit ici des effets, esthétiques s’entend).

J’avais notamment oublié combien ce film est remarquablement cadré et découpé, l’engrenage parfait de l’enchaînement des plans. Certains d’entre eux sont d’une nudité bressonienne, mais sans la grisaille de ce janséniste. Au contraire, la copie restaurée met bien en valeur les contrastes de la belle photo de Nicolas Hayer. Cette netteté de l’écriture cinématographique préserve la noirceur du film du côté rance et mesquin (dans la peinture d’une humanité médiocre) de bien des films français de la même époque.

Au fond, c’est plutôt du Buñuel de la période mexicaine qu’il faudrait rapprocher ici Clouzot.