Du cinéma mineur

Vu, grâce au Cinéma de minuit de Patrick Brion, un Jacques Tourneur peu connu, Circle of Danger (1951). « Œuvre mineure et personnelle », écrivent Tavernier et Coursodon de manière expéditive. Personnelle, assurément ; « mineure », sans doute, par rapport aux productions de Val Lewton, mais néanmoins supérieure à des films plus réputés tels que The Fearmakers. Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’une œuvre mineure ? Ou plus exactement : où situer, évaluer l’ambition, la réussite d’un film ? Doit-on la rapporter à son sujet (au risque de ressusciter la vieille critique scolaire de contenu) ? À sa mise en scène ? Au parfait ajustement de ses moyens et de ses fins ? Soit deux films de Paul Thomas Anderson. Entre Magnolia, film choral à grrrrand sujet emphatique et pontifiant jusqu’à l’insupportable, et Punch Drunk Love, film à petit sujet constamment inventif et merveilleusement déconcertant dans son mélange de genres et de tons, quel est réellement le plus ambitieux, le plus singulier des deux ? En tout état de cause, pour en revenir à Tourneur, Circle of Danger opère sans effort apparent la fusion impalpable de la narration, des réflexes d’acteurs, du décor et de la Stimmung, dans un film souvent surprenant dans ses méandres, et captivant de bout en bout.

Après la guerre, Ray Milland enquête en Angleterre sur les circonstances suspectes de la mort de son frère durant le débarquement de Normandie. Il se heurte à une conspiration du silence, jusqu’à la révélation de la vérité qui n’est bien entendu pas celle qu’on imagine.

Le film est l’histoire d’un dépaysement, où notre position de spectateur épouse celle du protagoniste américain, évoluant dans un pays inconnu, en terrain miné, en traversant à tâtons une série de milieux et de strates sociales, entre Londres, Birmingham, le pays de Galles et les Highlands. On est épaté comme toujours par la simplicité désarmante avec laquelle Tourneur parvient, sans effets de manche, au moyen d’un découpage classique, à instiller un climat de danger latent, un sentiment de doute et d’instabilité, qui sourdent des décors, des situations les plus ordinaires. Comment diable fait-il * ? Parallèlement à son enquête, Milland noue une idylle avec une jeune Anglaise (Patricia Roc, excellente). Et là, chapeau au dialogue du romancier-scénariste Philip McDonald, aux mises en place de Tourneur, à la finesse des comédiens, qui donnent un charme fou à ce flirt embarrassé, constamment contrecarré par des malentendus, des retards involontaires, des incidents inopinés. Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour me faire affirmer qu’il s’agit là d’une des plus belles cours amoureuses de l’histoire du cinéma, avec celle de People Will Talk de Joseph Mankiewicz.

* Comment diable fait-il ? C’est une vraie question, à laquelle seule une patiente étude plan par plan, une écoute attentive de la bande-son permettraient, peut-être, de répondre. Chose certaine, il est beaucoup plus aisé de démonter comme un meccano un film aux partis pris formels ostensibles (qu’il soit signé Straub-Huillet ou Peter Greenaway) que de mettre le doigt sur la manière dont s’y prend Tourneur pour faire lever l’inquiétude au sein d’une séquence. Rien ne se laisse plus difficilement analyser que la trompeuse simplicité.

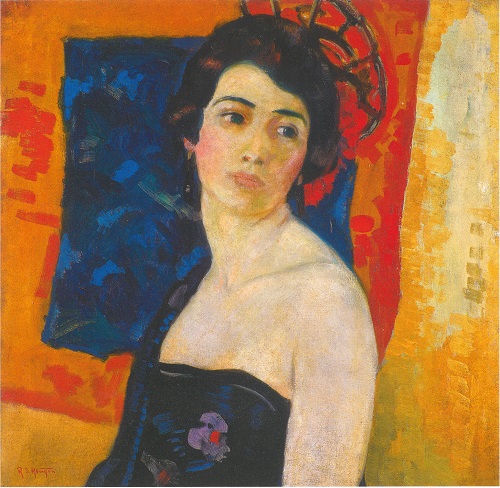

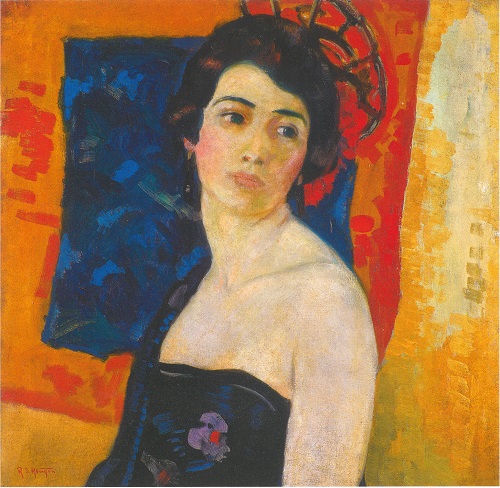

Le groupe de Beaver Hall

Prudence Heward, Au théâtre (1928)

Au musée des Beaux-Arts de Montréal, découverte du groupe de Beaver Hall dont je m’étonne de n’avoir jamais entendu parler alors qu’au temps de mon adolescence on nous rebattait les oreilles avec le sempiternel groupe des Sept.

Le groupe doit son nom à l’adresse d’un studio partagé, au 305 de la côte du Beaver Hall. Ses membres s’étaient connus durant leurs années de formation à l’Art Association of Montreal, où ils avaient reçu l’enseignement de William Brymner. Son existence fut brève : de 1920 à 1923, le temps d’organiser quatre expositions collectives. Il n’en a pas moins joué un rôle significatif dans la vie artistique montréalaise et le développement de l’art moderne au Canada.

Si ses membres entretenaient assurément des affinités esthétiques, le groupe ne constitua nullement une école mais plutôt une association informelle d’individualités fortes s’épaulant mutuellement au quotidien et partageant le même style de vie « bohème ». Contrairement au groupe des Sept, qui se concentrait principalement sur les paysages canadiens, les peintres de Beaver Hall exploraient une grande variété de sujets, dans des styles ressortissant à divers courants du modernisme figuratif de l’entre-deux-guerres. Peut-être cette absence d’unité stylistique explique-t-elle que les Beaver-halliens, contrairement aux Sept, n’aient pas laissé d’empreinte dans la culture générale. Parmi les tableaux exposés au musée, plus que les paysages et les natures mortes, se détachent nettement de beaux portraits et des scènes de la vie montréalaise.

Outre ce thème urbain, la singularité la plus frappante du groupe est le nombre important, exceptionnel à sa date, d’artistes femmes en son sein, ayant toutes envisagé la pratique artistique comme une activité légitime à temps plein (et non comme une occupation « du dimanche ») et mené une vie indépendante et libre au regard des conventions sociales de l’époque (une seule d’entre elles, à ce que j’ai lu, Lilias Torrance Newton, convola en justes noces et fonda une famille, sans pour autant cesser de peindre).

Les membres du groupe : Nora Collyer, Emily Coonan, James Bisset Crockart, Prudence Heward, Randolph Stanley Hewton, Edwin Holgate, A. Y. Jackson, Mabel Lockerby, Mabel May, Kathleen Morris, Lilias Torrance Newton, Sarah Robertson, Anne Savage, Ethel Seath, Adam Sherriff Scott, Regina Seiden et William Thurtan Topham.

Randolph Stanley Hewton, Carmencita (1922)

Norman Parkinson en mouvement

Les expositions du musée McCord consacrées à la mode sont toujours réussies, qu’il s’agisse de présenter une époque (la mode de l’Expo 67 à Montréal), l’œuvre d’un couturier (Balenciaga) ou celle d’un photographe (Horst P. Horst). L’exposition Norman Parkinson, photographe anglais dont j’ignorais l’existence, ne déroge pas à la règle.

Photographe de mode et portraitiste de vedettes (Audrey Hepburn, David Bowie, Jane Birkin, les Beatles et les Rolling Stones…), Parkinson a été actif durant près de six décennies, des années 1930 à la fin des années 1980. Associé principalement à Vogue, il a collaboré à d’autres magazines, tels que Harper’s Bazaar, Queen et Town & Country. Aussi doué pour le noir et blanc que pour la couleur, il appartient à la génération qui a réinventé la photographie de mode, en délaissant les poses statiques au profit d’un style dynamique et vivant, non dénué d’humour, et en faisant sortir les mannequins des studios pour investir les lieux extérieurs. L’impression de spontanéité qui se dégage de nombre de ses images s’appuie sur un sens très sûr de la composition.

Bien conçue, scénographiée et proportionnée (ni trop ni trop peu), l’exposition présente quatre-vingt photographies et une soixantaine de couvertures de magazines. En regard, une dizaine de robes et d’ensembles splendides de grands couturiers français, italiens et anglais, réalisés entre les années 1930 et 1970.

Retournements

La Belle Espionne (Sea Devils, 1953) réunit toutes les qualités des meilleurs films de Raoul Walsh : la verve picaresque, l’élan narratif, la franchise plastique (belle photo couleur, souvent crépusculaire, de Wilkie Cooper), l’investissement des paysages naturels qui, plus que simple décor, semblent partie prenante de la vie des personnages. À quoi s’ajoute la sûreté de la direction d’acteurs. Excellente comédienne, Yvonne De Carlo se voit confier un rôle d’aventurière plus riche que les emplois stéréotypés où la cantonnait la Universal. Rock Hudson (que Walsh avait pris sous contrat personnel) est employé au meilleur de ses capacités. Et c’est toujours un fin plaisir de voir Brunius à l’écran, ici dans le rôle de Fouché, fait pour lui comme un gant.

Au point de départ de l’écriture du film, le projet d’adapter les Travailleurs de la mer. De cette première intention ne restent que le cadre maritime et quelques allusions. On peut rêver à ce qu’aurait été une adaptation en bonne et due forme du roman de Victor Hugo par Walsh : il était, plus qu’aucun autre à Hollywood, l’homme de la situation. N’importe. À l’arrivée, Sea Devils propose un alliage très séduisant de fantaisie historique, de film d’aventure et de film d’espionnage entre l’Angleterre et la France, au temps des guerres napoléoniennes.

Au lendemain de la vision d’un film de Walsh, ce sont moins des plans en particulier qui restent en mémoire (comme on peut conserver le souvenir net d’un plan tiré au cordeau de Fritz Lang) que l’énergie de leur enchaînement. Il y a ainsi, dans Sea Devils, une séquence admirable dans sa vitesse et sa concaténation, parce qu’elle implique, en l’espace de quelques minutes, un triple retournement de situation.

1. Déclic mental. Fouché comprend soudain que le majordome du château de Rémusat est un espion à la solde des Anglais.

2. Fouché poursuit le majordome jusque dans le pigeonnier du château, pour l’empêcher d’envoyer un message aux Anglais. Il l’abat d’un coup de pistolet. Mais, en expirant, le majordome libère le pigeon voyageur porteur du message. Fatalitas ! Le geste destiné à empêcher une action devient précisément celui qui la fait s’accomplir.

3. Le pigeon franchit la Manche. Les Anglais reçoivent le message et se croient maîtres du jeu. Mais ils ignorent que Fouché sait qu’ils savent. Ils envoient un message de réponse, sans se douter que Fouché l’interceptera à son arrivée et n’aura plus qu’à tendre tranquillement sa souricière.

Les jours parfaits

Le cinéma est entre autres choses un art de la vérité des gestes. Si un romancier vous assure que son personnage, ébéniste de son état, est un artisan probe ayant le savoir-faire de son métier et la maîtrise de ses outils, vous le croyez sur parole et votre imagination fait le reste. Mais si, au cinéma, l’interprète de l’ébéniste a l’air d’une brêle en empoignant un ciseau à bois, la crédibilité du film s’effondre. C’est l’une des raisons pour lesquelles les biopics d’artistes peintres ou de musiciens sont des genres aussi périlleux. Je me suis souvent demandé pourquoi, sur le tournage de Nelly et Monsieur Arnaud, Claude Sautet – si attentif pourtant aux gestes, à la fonction psychologique, dramatique et plastique du geste – n’avait pas poussé l’une de ses légendaires colères et envoyé séance tenante Emmanuelle Béart suivre un cours intensif de dactylo, tant il est manifeste que la fille n’a jamais touché un clavier d’ordinateur de sa vie – eh ! c’est censé être ton métier ! (Par ailleurs, même avec la coupe de cheveux et les petites lunettes ad hoc, Jean-Hugues Anglade a autant l’air d’un éditeur que moi d’un ingénieur nucléaire ; mais je m’égare. Heureusement, ce beau film a d’autres qualités.)

Le premier motif d’enchantement que procure Perfect Days, c’est la justesse des gestes professionnels posés par Hirayama (Koji Yakusho). La sûreté à la fois calme et vive avec laquelle ce préposé itinérant à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo ouvre la portière latérale de sa camionnette, boucle sa lourde ceinture d’accessoires et de porte-clés, manie la serpillère, nettoie miroirs, cuvettes et lavabos nous apporte comme une évidence muette la certitude que le protagoniste est bien ce que le scénario prétend qu’il est. La même assurance se manifeste dans les gestes de sa vie quotidienne : replier sa couette, arroser ses plantes, choisir un livre de poche à la librairie du quartier, actionner un lave-linge ou un distributeur de boissons, trier les photographies où il s’emploie à saisir le jeu de la lumière dans les feuillages 1. Et la remarque vaut pour tous les personnages occasionnels du film : depuis le jeune vendeur de la boutique de cassettes audio d’occasion jusqu’à la patronne du restau-bar qui remet une tournée à ses habitués. Aucun n’a l’air d’être un acteur en train de jouer à la marchande ou au serveur.

Le deuxième bonheur de Perfect Days est d’y retrouver le Wenders qu’on aime, et qui s’était souvent égaré ces dernières années (les « scénarios en béton » ne conviennent décidément pas à son tempérament). L’homme capable de construire un film sur un argument minimaliste et de proposer un cinéma de la contemplation qui soit constamment captivant. Sur un pareil sujet, tant d’autres nous auraient barbés (ou nous auraient infligé un pamphlet social misérabiliste, ou bien une niaise parabole New Age). Au contraire, de même qu’un film sur l’ennui n’a pas à être ennuyeux, Wenders prouve qu’on peut dépeindre un personnage s’étant volontairement choisi une existence routinière et monotone – condition paradoxale de l’exercice de son autonomie et de sa disponibilité au présent – sans que le film le soit lui-même, monotone. Notamment par les variations constantes des angles de prises de vue et des longueurs de plans dans l’appréhension de l’espace, la saisie des gestes quotidiens et des déplacements du protagoniste. Ainsi, par la grâce de la mise en scène, chaque matin est réellement pour Hirayama un nouveau matin, propre à faire naître sur son visage un sourire indéfinissable, indice de sa présence au monde dans ses manifestations les plus fugitives.

Le cinéma étant par ailleurs un art de la contingence transformée en nécessité, il me paraît aussi que les contraintes du tournage ont été bénéfiques au film. En raison des disponibilités de Koji Yakusho, Wenders n’a disposé que de seize jours de tournage, au lieu des six semaines initialement prévues. Seize jours de tournage, cela signifie une cinquantaine de plans par jour. Cette vitesse d’exécution a certainement compté dans la légèreté de touche du film.

1. Hirayama n’est pas le premier photographe amateur du cinéma de Wenders. Mais c’est pour de tout autres raisons que Philip Winter (Rüdiger Vogler) maniait le Polaroïd dans Alice dans les villes. De la photographie, ce journaliste à la dérive attendait une sorte d’attestation d’existence (de lui-même et du monde). Tandis que Perfect Days n’a rien d’un film existentialiste. D’Hirayama, on pourrait dire que tout en pratiquant une forme d’adhésion au monde, il s’emploie néanmoins à le redoubler par la photographie, ce qui implique a minima une distance et un regard d’artiste. Par là, Perfect Days déjoue une lecture simpliste qui verrait dans l’existence que s’est choisie Hirayama une « simple » forme d’ascèse – rapportable ou non à la tradition philosophique japonaise.

Byzance

Par un alignement favorable des planètes, mon envie soudaine de retourner au cinéma a coïncidé avec une période de relâche dans mon emploi du temps et une offre en salles attrayante. Cinq séances en quinze jours, cinq films admirables où les moyens sont accordés à leurs fins. C’est Byzance.

La vie de bureau

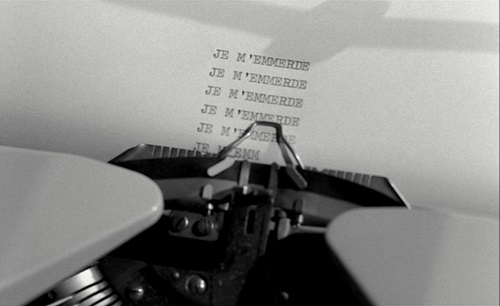

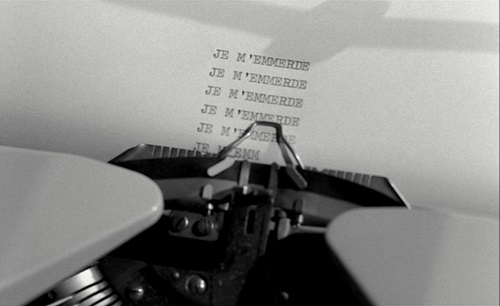

Michel Deville, Adorable Menteuse (1962)