Madeleine

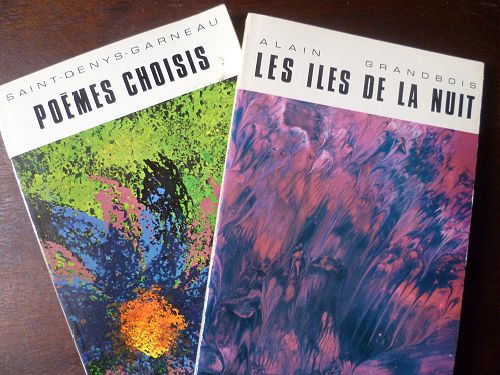

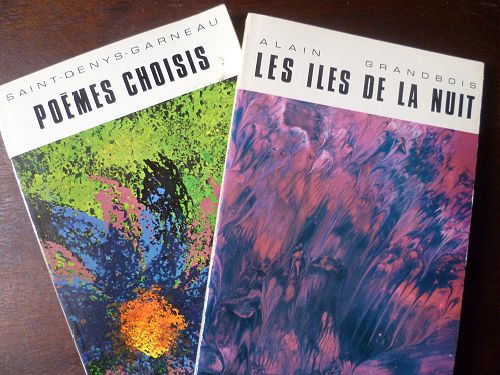

La « Bibliothèque canadienne-française » est intimement liée au souvenir de nos lectures scolaires : Trente Arpents, le Survenant, Menaud, maître-draveur, le Fou de l’île, les Engagés du Grand-Portage, l’inévitable Maria Chapdelaine…

On doit aux éditions Fides la création en 1960 de la première collection de poche québécoise, « Alouette », dont la « Série bleue » deviendra en 1970 la « Bibliothèque canadienne-française ». Celle-ci deviendra à son tour la « Bibliothèque québécoise », copropriété des éditions Fides, Léméac et Hurtubise.

Les couvertures abstraites et la typo bâton des années 1970 sont étonnamment modernes, venant d’un éditeur aussi traditionaliste que Fides. On découvre, en parcourant les achevés d’imprimer, que la maison possédait encore ses propres presses en 1970 mais que ce n’était plus le cas deux ans plus tard.

V.I.P.

On n’en attend qu’un cette année.

François Salvat

Dans le second volume des mémoires vagabonds de Michel Déon, Bagages pour Vancouver (1985), entre Chanel, Morand, Dalí, Man Ray, Sagan, Blondin et Nimier, Christine de Rivoyre, Henri Martineau, Maurice Fombeure et André Fraigneau, des relectures de Stendhal et de Giono, des dérives nocturnes dans Paris, une équipée en Irlande sur la piste d’un alcool de légende (le potcheen, distillé en douce par les cultivateurs, qui titre à 80°), des aperçus du monde éditorial et de la vie des revues dans les années 1950, se glisse le souvenir d’anonymes soutiers de l’édition – lecteurs de manuscrits et correcteurs d’épreuves travaillant dans des conditions misérables – et de quelques figures mineures oubliées. On découvre ainsi l’existence de François Salvat, peintre paysagiste mais également – raison de ce billet – maquettiste de livres.

François Salvat, longtemps chez Grasset, avait dessiné toutes les maquettes de couvertures et travaillait encore pour les éditions de la Table ronde. Petit homme, aux grands yeux étonnés, au rugueux accent catalan, d’une humeur toujours égale, d’une patience infinie quand Fraigneau le harcelait pour qu’il mît une touche de rose ou bien de bleu dans une de ses exquises aquarelles et ses belles huiles ensoleillées par Venise, la Grèce, la Catalogne, François Salvat a laissé une œuvre que son classicisme a peut-être injustement étouffée en plein désarroi de l’esthétique, mais qui lui survit dans les musées et les collections particulières, dernier luxe de la peinture figurative.

Salvat a aussi écrit et illustré un livre sur Venise, Voir Venise et la revoir, qui eut les honneurs d’une préface de Morand. On tâchera de mettre la main dessus.

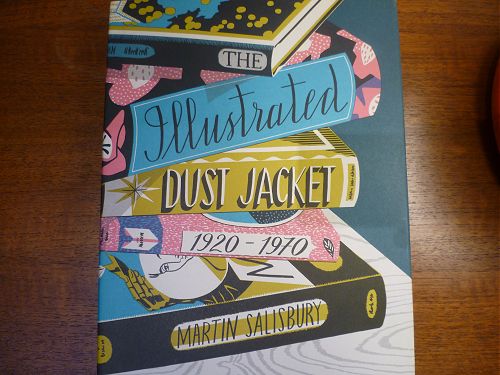

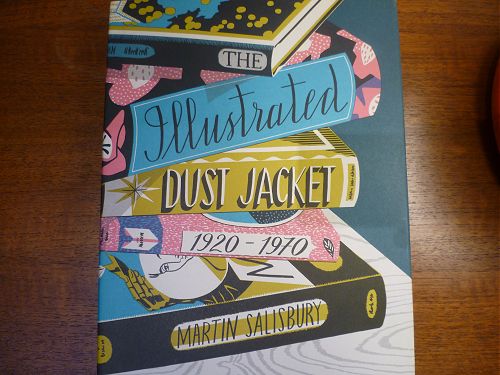

Un demi-siècle de jaquettes

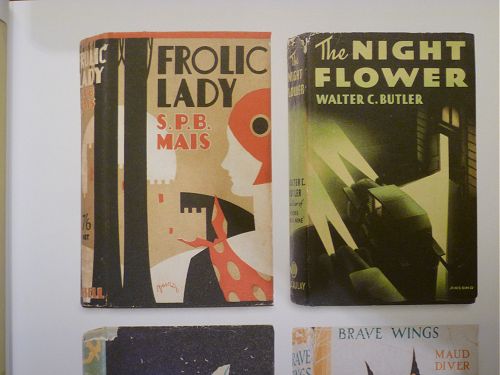

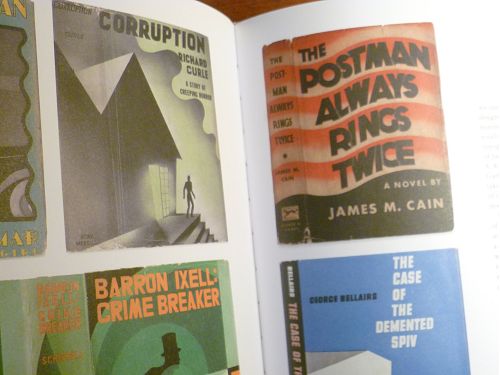

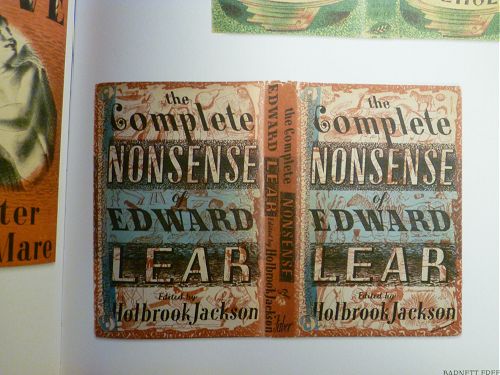

Paradoxe de la jaquette de livre : simple enveloppe de protection devenue création graphique à part entière, puis objet de collection, d’étude et d’exposition. Son caractère fragile et jetable en a fait la rareté. Sa rareté en a fait un objet de valeur.

Son nom anglais de dust jacket dit bien sa fonction utilitaire originelle : conçue pour protéger de la poussière les reliures des livres durant leur séjour en librairie, elle n’était pas destinée à être conservée dans une bibliothèque personnelle. Dans son recueil d’essais Livre et Typographie, le sourcilleux Jan Tschichold le martèle : les jaquettes doivent être jetées à l’achat du livre, il est du dernier plouc de les garder ! De nos jours, au contraire, elles sont considérées comme faisant partie intégrante du volume qu’elles recouvrent, et le prix d’une édition originale anglaise ou américaine est notablement majoré lorsque l’exemplaire est bien complet de sa jaquette en bon état. En 1986, signale Martin Salisbury, une édition originale de Just So Stories de Ruyard Kipling se vendait une centaine de livres chez un libraire d’ancien ; le même ouvrage fut adjugé à 2 600 livres en vente publique en raison de la présence de sa rare jaquette d’origine.

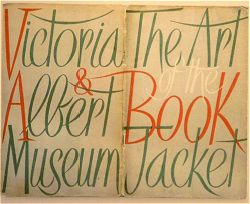

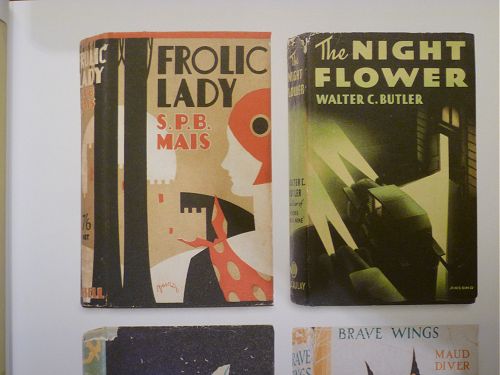

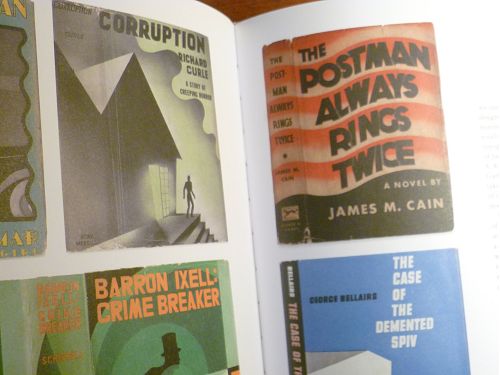

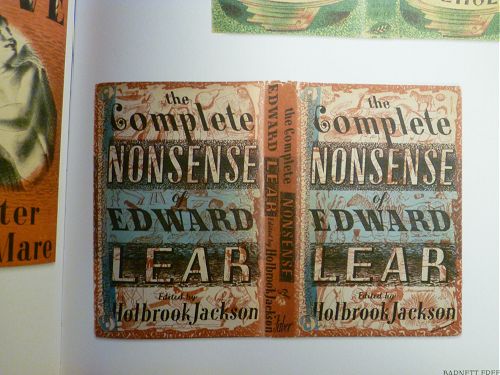

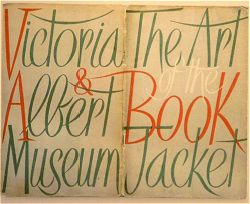

Les premières jaquettes firent leur apparition au XIXe siècle avec la généralisation des reliures d’édition. Sauf rares exceptions – quelques hapax datant des années 1830 –, elles étaient de papier brun ordinaire et dépourvues d’inscriptions ou d’illustrations. Les éditeurs mirent du temps à envisager la jaquette comme un outil de marketing, propre à attirer l’œil du chaland sur les tables des libraires. Au début du XXe siècle encore, leur design reste rudimentaire et se limite à la reproduction d’une illustration tirée du livre ou à quelques ornements graphiques. C’est à partir des années 1920 qu’on assiste au boom de la jaquette illustrée. Qui les dessine ? Des illustrateurs « généralistes », également actifs dans le domaine de l’affiche et de la publicité ; des illustrateurs spécialisés (il existera même aux États-Unis une Book Jacket Designers Guild) ; des artistes tout courts qui se prêtent à l’occasion à l’exercice, lequel exige la combinaison de plusieurs aptitudes : le talent à condenser la teneur d’un livre en une image marquante ; la maîtrise de la calligraphie et de la typographie ; le sens de l’équilibre entre le texte et l’image ; une certaine connaissance des techniques de reprographie et de leurs contraintes, permettant d’anticiper le rendu de l’impression. La singularité de cet art appliqué gagnera assez vite une reconnaissance puisqu’une première exposition internationale sera organisée en 1949 au Victoria & Albert Museum.

Les premières jaquettes firent leur apparition au XIXe siècle avec la généralisation des reliures d’édition. Sauf rares exceptions – quelques hapax datant des années 1830 –, elles étaient de papier brun ordinaire et dépourvues d’inscriptions ou d’illustrations. Les éditeurs mirent du temps à envisager la jaquette comme un outil de marketing, propre à attirer l’œil du chaland sur les tables des libraires. Au début du XXe siècle encore, leur design reste rudimentaire et se limite à la reproduction d’une illustration tirée du livre ou à quelques ornements graphiques. C’est à partir des années 1920 qu’on assiste au boom de la jaquette illustrée. Qui les dessine ? Des illustrateurs « généralistes », également actifs dans le domaine de l’affiche et de la publicité ; des illustrateurs spécialisés (il existera même aux États-Unis une Book Jacket Designers Guild) ; des artistes tout courts qui se prêtent à l’occasion à l’exercice, lequel exige la combinaison de plusieurs aptitudes : le talent à condenser la teneur d’un livre en une image marquante ; la maîtrise de la calligraphie et de la typographie ; le sens de l’équilibre entre le texte et l’image ; une certaine connaissance des techniques de reprographie et de leurs contraintes, permettant d’anticiper le rendu de l’impression. La singularité de cet art appliqué gagnera assez vite une reconnaissance puisqu’une première exposition internationale sera organisée en 1949 au Victoria & Albert Museum.

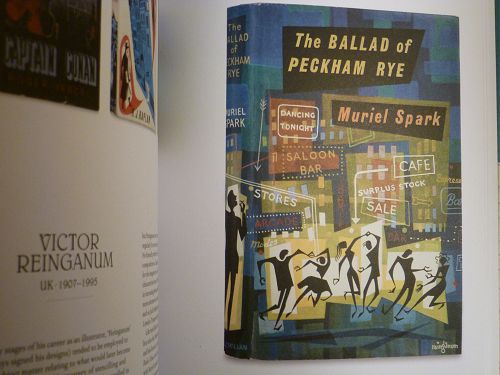

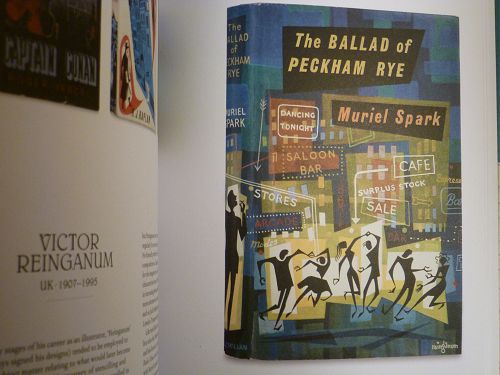

L’album de Martin Salisbury dresse un panorama d’un demi-siècle de jaquettes illustrées anglo-américaines, des années 1920 aux années 1970. Le livre est composé de deux parties. La première dessine à grands traits l’évolution des styles graphiques, qui épouse celle de l’illustration commerciale et des courants artistiques dominants. C’est ainsi que les années 1920-1930 sont résolument Art déco, tandis que les années d’après-guerre voient cohabiter vérisme et néoromantisme. La deuxième partie met l’accent sur les individualités en déroulant un dictionnaire d’une cinquantaine d’illustrateurs, où quelques noms célèbres (Vanessa Bell, Duncan Grant, Edward Gorey, Ronald Searle, Tomi Ungerer) voisinent avec une majorité d’inconnus. L’iconographie est superbe, les textes et les légendes regorgent d’informations.

Martin SALISBURY, The Illustrated Dust Jacket. Thames & Hudson, 2017.

Martin SALISBURY, The Illustrated Dust Jacket. Thames & Hudson, 2017.

D’autres images ici et là.

Modeste contribution à la biographie de Jacques Brunius

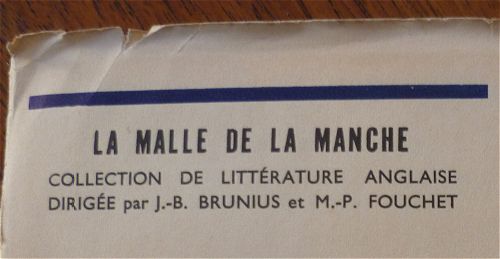

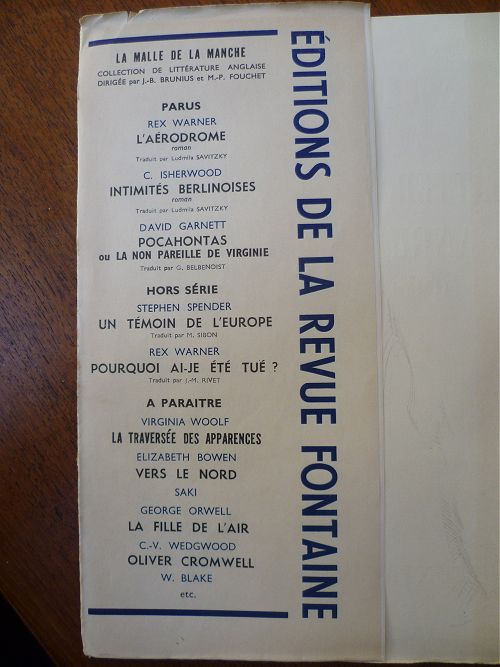

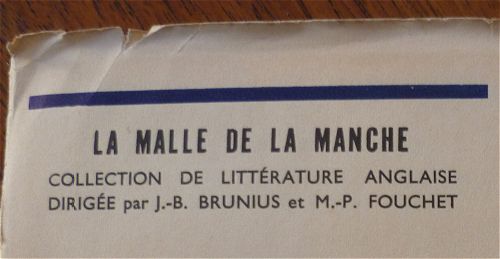

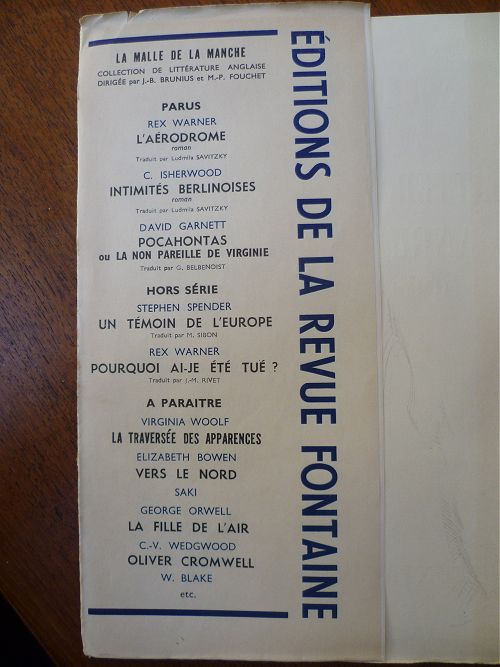

Comédien, cinéaste, écrivain, traducteur, homme de radio, redécouvreur du Facteur Cheval, Jacques Henri Cottance (dit Jacques-Bernard Brunius, Jacques Borel, John La Montagne, Olaf Apollonius, Jacques Berne) eut tous les talents. On découvre ce matin qu’il trouva encore le temps de codiriger une collection de littérature anglaise, « La Malle de la Manche », qui fut active durant deux ans (1946-1947) ; avec, au vu des titres parus et des titres annoncés, un beau catalogue.

La revue Fontaine fut fondée en 1939 par Max-Pol Fouchet. Elle développa dès l’année suivante une activité éditoriale dont le plus beau fleuron reste sans doute la collection « L’Âge d’or », qu’Henri Parisot transporta par la suite chez d’autres éditeurs (Robert Marin, Premières, Librairie Les Pas Perdus, Flammarion).

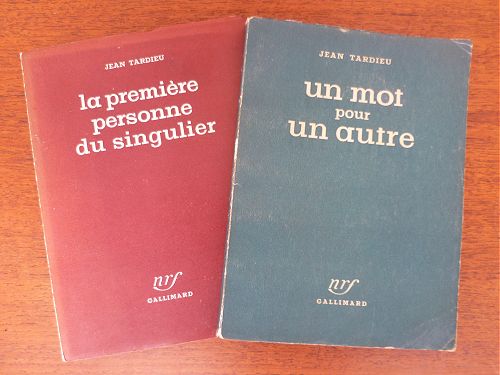

Tardieu

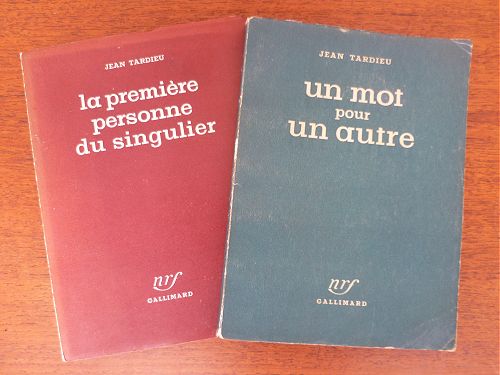

Deux livres de l’enchanteur Tardieu dans une jolie petite édition datant du début des années 1950. Format : 14 x 19 cm. Le texte est composé en égyptiennes. Mon petit doigt me dit qu’il y a du Massin là-dessous.

Nous au village aussi l’on a de beaux assassinats

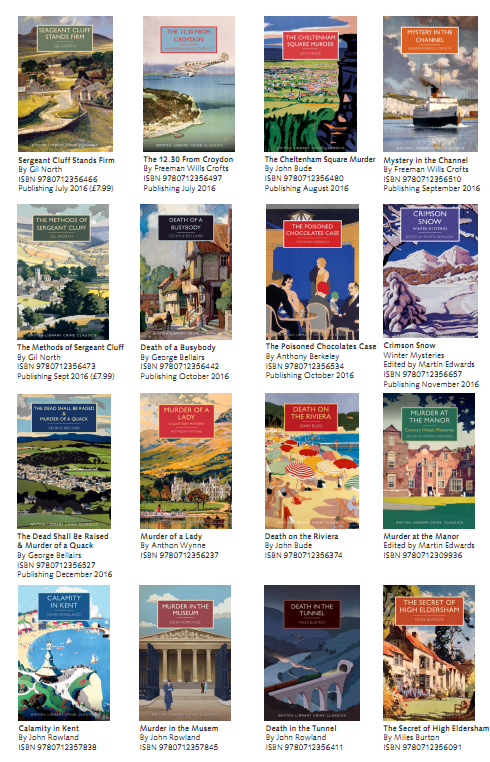

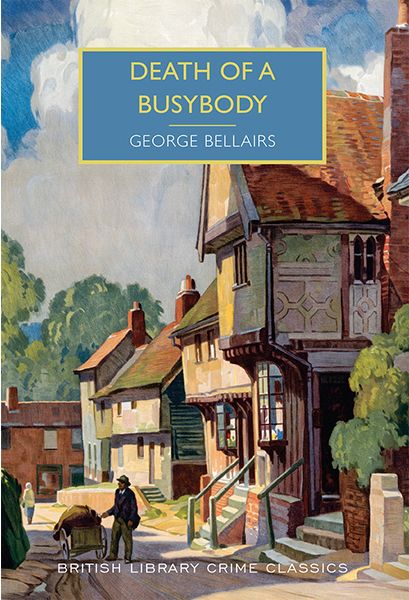

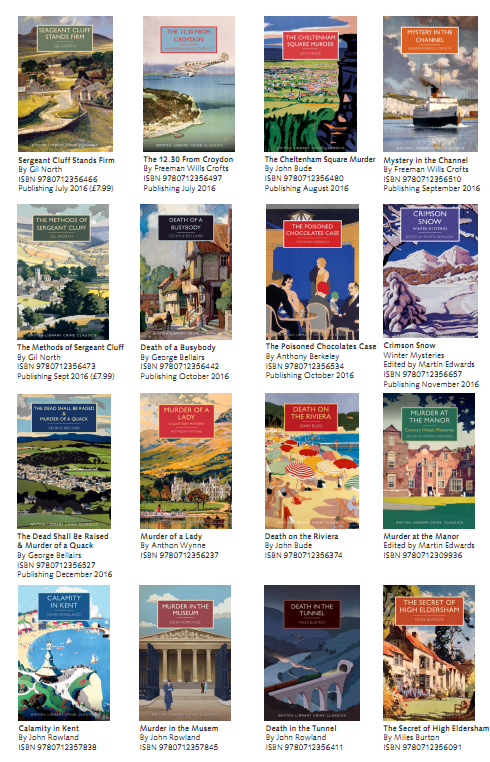

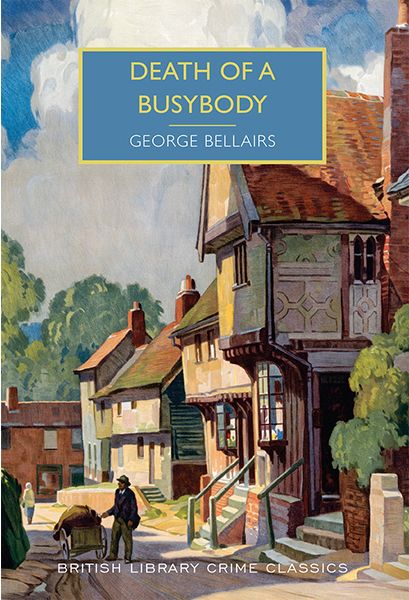

Heureuse initiative de la British Library : la réédition de petits maîtres du roman policier anglais des années trente et quarante, ces artisans capables qui firent la vitalité d’un genre avant de tomber dans les oubliettes. Une cinquantaine de titres ont paru à ce jour. Chaque volume est accompagné d’une brève introduction.

J’ai jeté mon dévolu, un peu au hasard, sur un roman de George Bellairs, attiré par le titre que j’ai d’abord lu de travers. Death of a busybody, c’est « la mort d’une fouineuse ». Mais si l’on sépare busy et body, on obtient : « la mort d’un cadavre agité », ce qui ne manque pas de sel. L’action se déroule dans un village de carte postale, qui dissimule bien entendu mille turpitudes sous ses dehors idylliques. Au vu des premières pages, la narration est alerte et pleine d’humour.

George Bellairs, de son vrai nom Harold Blundell, était gérant de banque à Manchester. Il est l’auteur d’une soixantaine de romans mettant en scène l’inspecteur Thomas Littlejohn, limier de Scotland Yard bourru et fumeur de pipe, comme il se doit. Plusieurs d’entre eux ont été traduits en français au Masque, sous des titres d’une folle imagination (Littlejohn prend des vacances, Littlejohn cherche un cadavre, Rien ne va plus, Littlejohn, and so on). Blundell a écrit quatre autres romans policiers sous le pseudonyme d’Hilary Landon.

Les premières jaquettes firent leur apparition au XIXe siècle avec la généralisation des reliures d’édition. Sauf rares exceptions – quelques hapax datant des années 1830 –, elles étaient de papier brun ordinaire et dépourvues d’inscriptions ou d’illustrations. Les éditeurs mirent du temps à envisager la jaquette comme un outil de marketing, propre à attirer l’œil du chaland sur les tables des libraires. Au début du XXe siècle encore, leur design reste rudimentaire et se limite à la reproduction d’une illustration tirée du livre ou à quelques ornements graphiques. C’est à partir des années 1920 qu’on assiste au boom de la jaquette illustrée. Qui les dessine ? Des illustrateurs « généralistes », également actifs dans le domaine de l’affiche et de la publicité ; des illustrateurs spécialisés (il existera même aux États-Unis une Book Jacket Designers Guild) ; des artistes tout courts qui se prêtent à l’occasion à l’exercice, lequel exige la combinaison de plusieurs aptitudes : le talent à condenser la teneur d’un livre en une image marquante ; la maîtrise de la calligraphie et de la typographie ; le sens de l’équilibre entre le texte et l’image ; une certaine connaissance des techniques de reprographie et de leurs contraintes, permettant d’anticiper le rendu de l’impression. La singularité de cet art appliqué gagnera assez vite une reconnaissance puisqu’une première exposition internationale sera organisée en 1949 au Victoria & Albert Museum.

Les premières jaquettes firent leur apparition au XIXe siècle avec la généralisation des reliures d’édition. Sauf rares exceptions – quelques hapax datant des années 1830 –, elles étaient de papier brun ordinaire et dépourvues d’inscriptions ou d’illustrations. Les éditeurs mirent du temps à envisager la jaquette comme un outil de marketing, propre à attirer l’œil du chaland sur les tables des libraires. Au début du XXe siècle encore, leur design reste rudimentaire et se limite à la reproduction d’une illustration tirée du livre ou à quelques ornements graphiques. C’est à partir des années 1920 qu’on assiste au boom de la jaquette illustrée. Qui les dessine ? Des illustrateurs « généralistes », également actifs dans le domaine de l’affiche et de la publicité ; des illustrateurs spécialisés (il existera même aux États-Unis une Book Jacket Designers Guild) ; des artistes tout courts qui se prêtent à l’occasion à l’exercice, lequel exige la combinaison de plusieurs aptitudes : le talent à condenser la teneur d’un livre en une image marquante ; la maîtrise de la calligraphie et de la typographie ; le sens de l’équilibre entre le texte et l’image ; une certaine connaissance des techniques de reprographie et de leurs contraintes, permettant d’anticiper le rendu de l’impression. La singularité de cet art appliqué gagnera assez vite une reconnaissance puisqu’une première exposition internationale sera organisée en 1949 au Victoria & Albert Museum. Martin SALISBURY, The Illustrated Dust Jacket. Thames & Hudson, 2017.

Martin SALISBURY, The Illustrated Dust Jacket. Thames & Hudson, 2017.