Tout Littré

L’aubaine de l’année, c’est le Dictionnaire Littré dans sa réédition intégrale en sept volumes — soit environ 13 700 pages — procurée par Jean-Jacques Pauvert à partir de 1956, pêché ce matin pour vingt euros à la brocante, sans même avoir à marchander. Chez les libraires d’occasion, ce meuble considérable se négocie généralement autour de cent cinquante euros, et voilà longtemps que je me tâtais pour l’acquérir au prix fort. Bon, l’ensemble n’est pas de première condition, les reliures sont fatiguées (celle du premier tome menace même ruine), mais à ce prix-là, on ne va pas mégoter, hein.

Pauvert a raconté dans ses mémoires 1 l’histoire de cette folle aventure où il faillit perdre sa chemise. Rééditer intégralement le Littré dans un format maniable — on n’en trouvait plus les lourds volumes que chez les bouquinistes, et pour une somme coquette — était un vieux fantasme. Ce dictionnaire avait accompagné son enfance. Il en avait même entrepris, à treize ou quatorze ans, la lecture complète. L’idée prend forme lorsque le maquettiste Jacques Darche s’enthousiasme pour le projet et conçoit une maquette jugée alors révolutionnaire — un dictionnaire composé sur une seule colonne, dans un format étroit et allongé —, mais d’une parfaite clarté typographique. Il reste encore à réunir une équipe hétéroclite mais compétente de correcteurs pour garantir un texte irréprochable, à trouver un imprimeur et un relieur qui acceptent de s’engager à crédit dans une entreprise d’une telle envergure, un papetier qui voudra bien fabriquer sur mesure un papier mince mais opaque adapté aux spécifications des volumes. Ce ne sera pas une petite affaire.

Toute l’opération implique un budget énorme, hors de proportion avec le modeste chiffre d’affaires de Pauvert. Parallèlement, la rumeur qu’un « petit éditeur sulfureux » s’apprête à rééditer tout Littré se répand dans le Landerneau éditorial. La direction d’Hachette sursaute. Vérification faite, le Littré est bien tombé dans le domaine public. Les commerciaux de la maison rassurent la direction : une étude de marché a prédit, en cas de réimpression, des ventes ne dépassant pas cent exemplaires par an. Hachette se rendort. Comme souvent dans le monde de l’édition, les prévisionnistes se mettent le doigt dans l’œil. Bientôt, les deux premiers volumes du Pauvert-Littré sortent des presses. Il s’en écoule en quelques mois plus de dix mille exemplaires. Il faut réimprimer en catastrophe.

Mais ce succès même, qui implique de nouveaux investissements avant même d’avoir encaissé le premier centime de bénéfice (en raison des particularités de la vente par courtage), menace le frêle équilibre financier de la petite maison Pauvert. Pour dégager de la trésorerie, l’éditeur se laisse aspirer dans une spirale folle de traites et de chèques escomptés (vous lirez le détail, c’est ahurissant). Il se retrouve bientôt au bord du gouffre. Hachette se réveille et contemple son jeune concurrent avec des yeux de requin. Par l’entremise de Guy Schoeller, Pauvert prend contact avec Gallimard. Au terme de négociations tortueuses, il se voit débarqué de l’opération Littré, sans « autre bénéfice que d’être déchargé d’un poids trop lourd » et d’éviter la faillite. Gallimard s’associera avec Hachette pour poursuivre la publication du dictionnaire. Rusé renard, le vieux Gaston réserve au passage à Pauvert une entourloupe contractuelle à sa façon, dans l’espoir de l’étrangler pour pouvoir le racheter tout de bon et mettre la main sur son précieux petit fonds. Pauvert préfère signer un contrat d’association avec Julliard, qui lui permettra à tout le moins de conserver son indépendance. Quelques années plus tard, il se lancera dans une entreprise encore plus folle, dont tout le monde prédira l’échec et qui sera un triomphe commercial : toute la poésie de Victor Hugo en un seul volume (maquette de Jacques Darche, composition sur deux colonnes, 1800 pages in-4o).

« Tout comme l’aventure du Littré — et plus encore peut-être —, cet épisode de mes aventures d’éditeur, s’il prouve quelque chose, c’est l’impossibilité du calcul, de l’étude de marché, de la prévision en matière de livres. S’il y a une leçon à en tirer, c’est qu’aucune aventure ne ressemble à nulle autre, et que justement, aucune ne peut servir de leçon dans ce métier. Heureusement. »

1. La Traversée du livre, Viviane Hamy, 2004. Quand donc paraîtra le second tome ?

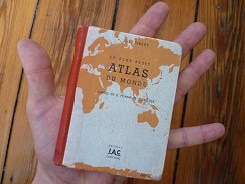

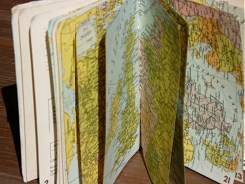

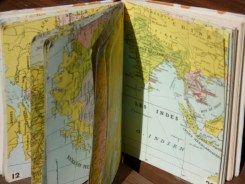

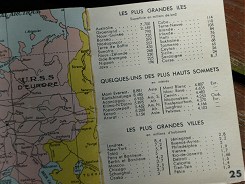

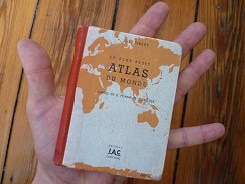

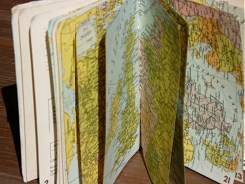

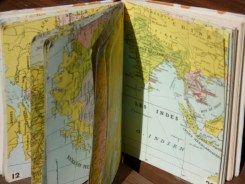

Le monde dans la main

8,3 x 11 cm : c’est le format de cet atlas miniature conçu par J.-L. Sibert sur des cartes d’E. Fonne et G. Peltier, et publié à Lyon en 1940 par les éditions IAC (visa de censure n° 2724). Outre les cartes qui en constituent l’essentiel, on y trouve colligées diverses informations de géographie physique et humaine, des statistiques industrielles, agricoles et commerciales ; et puis des listes propres à faire rêver les élèves du secondaire auquel ce petit ouvrage semblait s’adresser : les plus grandes îles et les plus grandes villes, les plus grands fleuves et les plus grands lacs, les plus hauts sommets, les états les plus peuplés, les langues les plus parlées, les principaux moyens de locomotion dans le monde. Mais aussi des statistiques qui vous datent terriblement un livre : pages sur les empires coloniaux français et britannique, tableau de la population du globe répartie en races et religions (où l’on découvre qu’il existe cinq races : blanche, jaune, noire, malaise et rouge & métis). Cependant, lorsqu’il s’agit de chiffrer en superficie et en population « les plus grandes puissances territoriales, métropoles et possessions », l’Allemagne est prise en compte « sans annexion ». Sur les cartes, l’URSS est curieusement divisée en URSS d’Europe et URSS d’Asie, ce qui à ma connaissance n’a jamais correspondu à aucune réalité géopolitique.

Contrefaçon

Jusqu’au 28 novembre à la Grande Bibliothèque de Montréal, très intéressante exposition sur la contrefaçon belge. En l’absence d’une législation internationale sur le droit d’auteur, cette coupable industrie prit son essor dans la première moitié du XIXe siècle et se développa notamment grâce à la réédition non autorisée d’œuvres françaises (dans certains cas, le texte imprimé en Belgique, en rétablissant des passages censurés en France, était plus complet que celui de l’édition originale). Tout le monde s’y est mis : on sourit en découvrant le nom de Casterman, éditeur et imprimeur à Tournai, sur certaines pages de titre. La convention franco-belge de 1852 imposant le respect de la propriété littéraire mettra fin à ce marché lucratif.

Cette pratique, évidemment motivée par l’appât du gain, n’en a pas moins contribué à la diffusion de la littérature et des idées françaises dans le monde1 — et cela jusqu’au Québec, alors Bas-Canada, ainsi que le met en lumière cette petite exposition fort bien composée et commentée. Lors de son passage à Bruxelles dans les années 1840, Louis-Joseph Papineau ne manque pas de faire provision de livres, comme en témoignent les factures qu’il avait soigneusement conservées. Au-delà de cet exemple illustre, le livre français de facture belge a inondé durant un demi-siècle le marché québécois, notamment par l’entremise de libraires tels qu’Édouard-Raymond Fabre, Jean-Baptiste Rolland et les frères Joseph et Octave Crémazie : ouvrages religieux, évidemment (un nombre considérable de missels mis en circulation au Québec sont alors imprimés en Belgique), œuvres littéraires, traités de médecine et d’hygiène domestique, manuels de droit, livres d’histoire.

1. De sorte que tous les auteurs, au contraire de Balzac, ne lui furent pas défavorables. De fait, ce « problème » de la contrefaçon sera énormément discuté à l’époque, en France comme en Belgique.

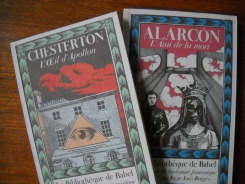

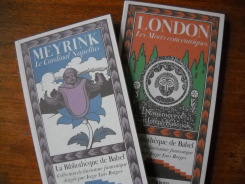

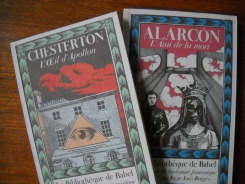

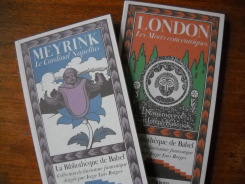

Babel en solde

À l’attention des Parisiens et des visiteurs de passage, signalons qu’un soldeur bien connu de la rue Saint-Martin liquide à six euros pièce quatre volumes de (la réédition chez Panama de) la très belle « Bibliothèque de Babel » (prix d’origine : dix-neuf et vingt et un euros suivant les volumes). Créée en 1977 sur l’initiative de l’éditeur Franco Maria Ricci, ce fut la seule collection littéraire dirigée par Jorge Luis Borges. Elle réunit des perles de la littérature fantastique chères au cœur du Sphinx de Buenos Aires, préfacées par lui avec sa concision habituelle.

Rappelons que la nouvelle « la Statue de sel » de Leopoldo Lugones — l’un des volumes projetés mais finalement non publiés en français pour cause de faillite de l’éditeur, si j’ai bien compris — est disponible, avec « la Pluie de feu » du même auteur, dans le numéro 15 du Visage vert, et que ces deux textes valent diablement le détour.

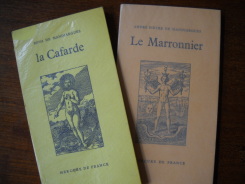

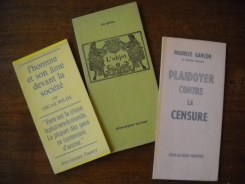

« La Bibliothèque de Babel » fut l’une des dernières occurrences1 de ce format oblong (sauf que c’est le contraire) qui eut durant les années 1960 et 1970 les faveurs de certains éditeurs, notamment Éric Losfeld et Jean-Jacques Pauvert, avant de passer de mode. Le plus souvent dévolu à de courts textes pamphlétaires (l’Extricable de Raymond Borde et Lettre aux gens malheureux et qui ont bien raison de l’être de Jacques Sternberg chez Losfeld, Plaidoyer contre la censure de Maurice Garçon et l’Homme et son âme devant la société d’Oscar Wilde chez Pauvert, sans oublier la fameuse collection «Liberté » de Pauvert et la collection « Le Désordre » de Losfeld, toutes deux maquettées par Pierre Faucheux), il servit plus rarement d’écrin précieux à des textes littéraires qui ne l’étaient pas moins (les Chasseurs d’André Hardellet chez Pauvert, la Cafarde de Bona de Mandiargues et le Marronnier d’André Pieyre de Mandiargues au Mercure de France).

1. À l’exception notable d’Actes Sud, vil étourdi que je suis. Les ajouts en bleu font suite aux remarques de mes aimables lecteurs.

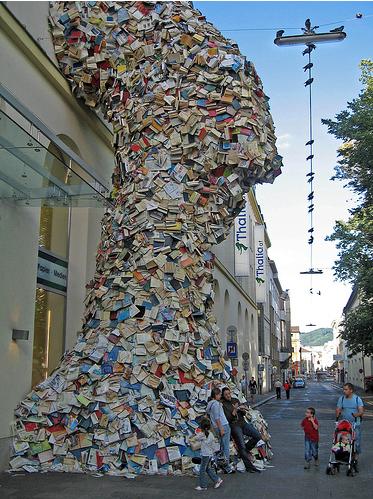

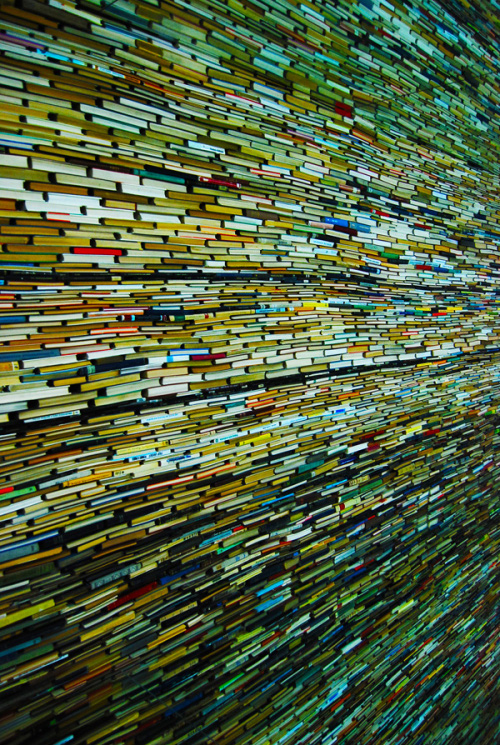

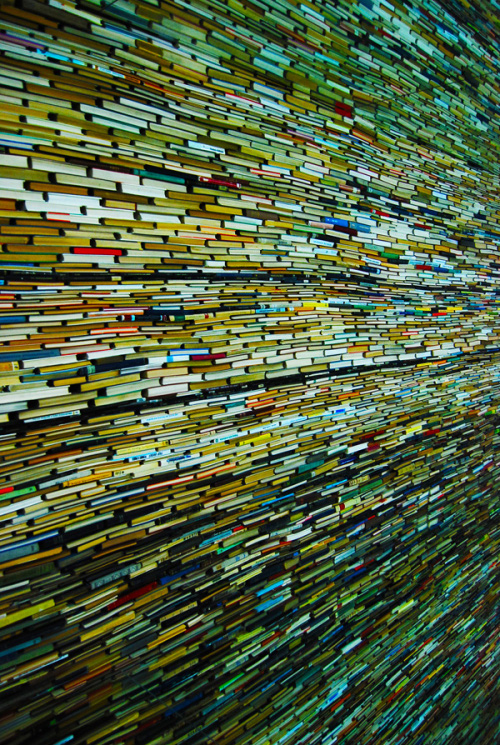

Accumulation 2

Lieu inconnu. Source : Bookfiend

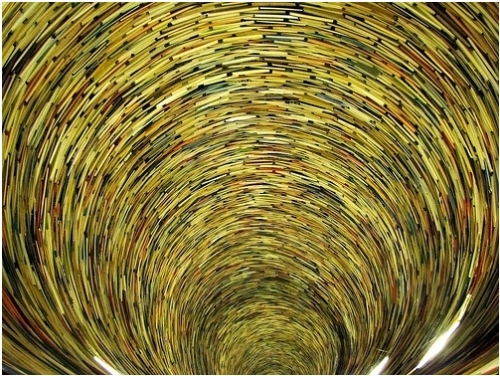

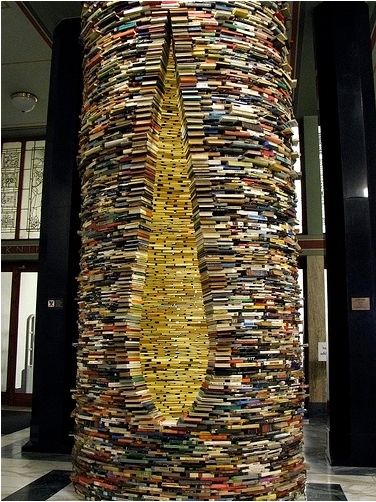

Installation à Bratislava : 15 000 livres empilés dans une pièce et démultipliés par des miroirs

au plancher et au plafond. Source : notknownperson.deviantart.com.

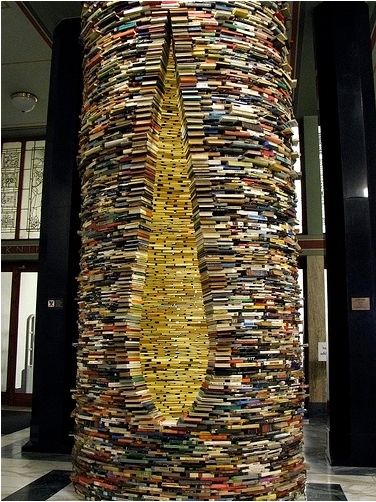

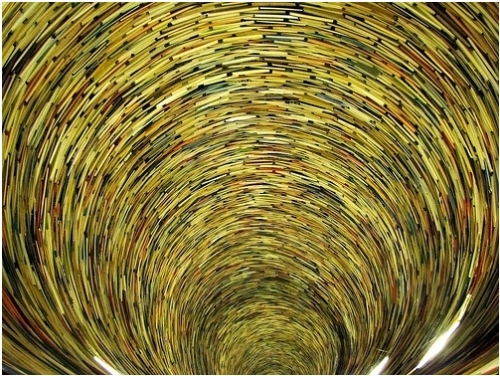

Matej Kren, Idiome. Une tour (ou un puits) de livres à l’entrée de la Bibliothèque municipale de Prague.

Photos : Yotoung.

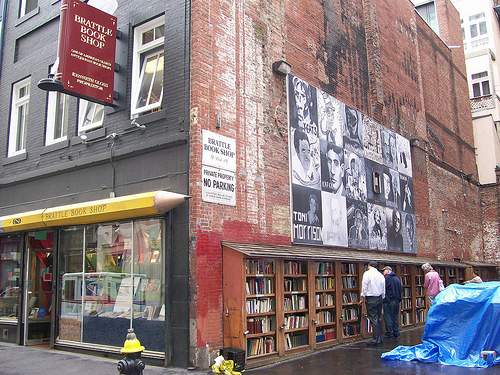

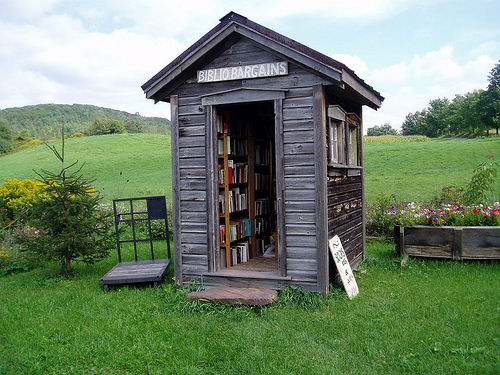

Librairies du monde (3)

Bart’s Books (Ojai, Californie). Photo John Platt.

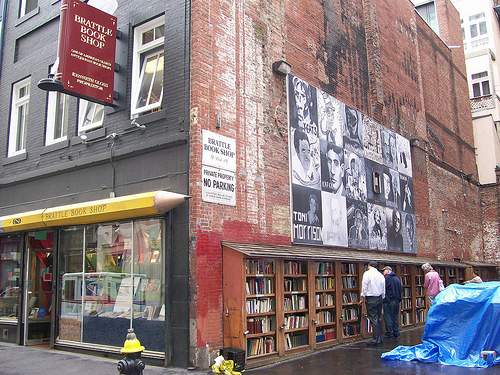

Brattle Bookshop (Boston). Photo Paco Seoane.

Photo Yeksitra.

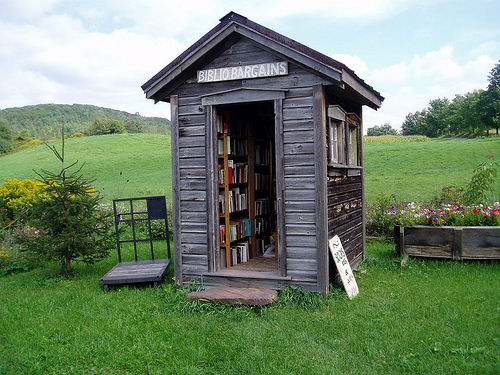

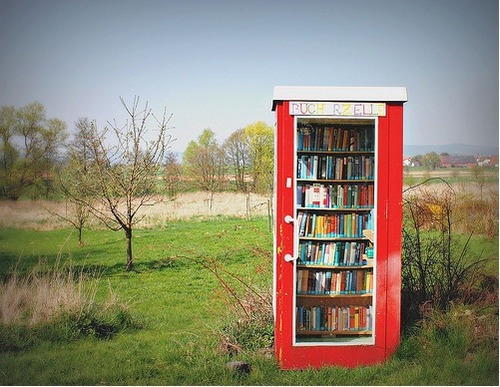

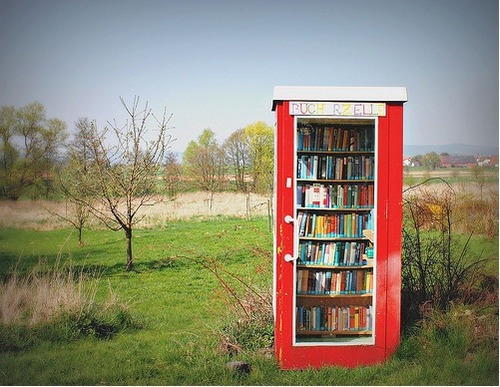

Installée dans une cabine téléphonique désaffectée, la plus petite librairie d’occasion du monde

(Krimmensen, Allemagne). Photo Photoelectrique.