Ubiquïté

Hal Wallis arriva sur les lieux à six heures et quart en compagnie de Richard Genero, dernier venu dans la brigade puisqu’on l’avait récemment promu du grade d’agent à celui d’inspecteur de troisième classe. Forbes et Phelps, les deux hommes de la Criminelle, étaient déjà là. Wallis prétendait qu’à la Criminelle, il n’y avait aucune différence entre un tandem de flics et et n’importe quel autre tandem de flics. Par exemple, il n’avait jamais vu Forbes et Phelps dans la même pièce que Monogham et Monroe. N’était-ce pas la preuve irréfutable que c’étaient les mêmes hommes ? De plus, Willis avait l’impression que tous les flics de la Criminelle échangeaient régulièrement leurs vêtements et que, quel que soit le jour, on pouvait fort bien trouver Forbes et Phelps vêtus des complets et manteaux de Monogham et Monroe.

Ed McBain, Tout le monde sont là

(Hail, Hail, the Gang’s All Here !, 1971).

Traduction de l’américain par M. Charvet

revue et augmentée par Pierre de Laubier.

87e District, vol. 4, Omnibus, 1999.

[Parfois, au détour d’un polar, une remarque incidente suggère le temps d’un éclair un autre roman possible. Ici, l’idée que tous les tandems d’inspecteurs ne sont en réalité qu’un tandem unique aurait pu inspirer une nouvelle fantastique à Borges ou au James de la Vie privée.]

Comment rédiger un article

One evening in January 1970 I was having a drink with Barry Humphries in the Mucky Duck. […]

A few months earlier, he told me, he had been asked by the Daily Mail to write an article about Ned Kelly, the nineteenth-century Australian outlaw, and had duly turned up in the features room one evening in merry mood and clutching a bottle of whisky. He spent many congenial moments chatting with Gordon McKenzie, the assistant editor in charge of features, and such other department executives as Alwyn Robinson and Peter Dobereiner before, the evening by now well advanced, they left him alone in Gordon’s room to get on with it while they went home.

Around midnight, Arthur Brittenden, the editor, was prowling the corridors and heard odd, muffled noises coming from Gordon’s darkened office. He went in, switched on the light and found Humphries asleep on the floor, snoring gently. ‘G’day,’ said Humphries waking up and greeting the intruder courteously.

‘Hello,’ said Arthur. ‘Who are you?’

‘I’m Barry Humphries. Who are you?’

‘Well,’ said Arthur, ‘I’m the editor of the Daily Mail.’

‘Oh, shit, what a bastard of a job,’ said Humphries. ‘You poor sod, you shouldn’t be here at this time of the night, man in your position.’

Arthur thanked him for his sympathy and asked what he was doing there.

‘I’m writing an article for you,’ Humphries said.

‘Oh well, in that case I shan’t disturb you.’

‘Okay, sport,’ Humphries said. ‘Switch the light off on your way out, will you?’

By morning he had gone. The article never did get written.

Barry Norman, And Why Not? Memoirs of a Film Lover.

Simon & Schuster, 2002.

On a découvert par un documentaire l’existence de Barry Norman (1933-2017), qui fut durant vingt-six ans le Monsieur Cinéma de la BBC, où il animait une émission hebdomadaire consacrée à l’actualité des sorties en salles et présentait des rediffusions de classiques. Fils du monteur et réalisateur Leslie Norman, il avait grandi dans une ambiance cinéphile et fait ses débuts de journaliste au bas de l’échelle, comme rédacteur de potins pour des tabloïds. Son goût était plutôt mainstream mais c’était un critique d’une totale intégrité et ses textes, rédigés avec esprit, s’appuyaient sur une vraie culture de cinéma. C’était aussi un remarquable intervieweur, qui bossait ses sujets et laissait parler ses invités, sans les interrompre toutes les deux phrases pour placer la question suivante et se faire mousser à leurs dépens. Une autre époque. L’expression « And why not ? » était le leitmotiv prêté à sa marionnette dans l’émission satirique Spitting Image, quoique Norman ait toujours assuré – à raison, semble-t-il – ne l’avoir jamais prononcée en trente ans de carrière radiophonique et télévisuelle. Outre ses sympathiques mémoires, il est l’auteur de plusieurs romans policiers et d’un livre sur le cricket, l’autre grande passion de sa vie.

Injustice

Deux ans après la mort de sa femme, Mr Vavasor fut nommé commissaire adjoint à un poste ministériel obscur traitant de liquidations judiciaires, qui fut supprimé trois ans après sa nomination. On crut tout d’abord qu’il conserverait les huit cents livres annuelles afférant à sa charge sans avoir rien à faire pour autant, mais la déplorable parcimonie du gouvernement Whig, selon les termes utilisés par Mr Vavasor lors d’une visite dans le Westmoreland pour décrire à son père les circonstances de l’arrangement subséquent, lui en interdit la possibilité. Il se vit offrir le choix d’accepter quatre cents livres pour ne rien faire, ou de conserver ses appointements actuels en assurant trois jours de présence hebdomadaire, à raison de trois heures par jour pendant la session parlementaire, dans une minable petite officine à proximité de Chancery Lane, où il aurait pour tâche d’apposer sa signature sur des fiches comptables qu’il ne vérifierait jamais et auxquelles il ne serait même pas censé jeter un coup d’œil. Il avait de mauvaise grâce choisi de garder l’intégralité de ses appointements et ces signatures constituaient depuis près de vingt ans l’unique tâche de son existence. Il se considérait bien entendu comme très injustement traité. Il envoyait, à chaque changement de ministère, d’innombrables requêtes au Lord Chancelier en place, le suppliant de mettre un terme à la cruauté de sa situation et de lui permettre de toucher son salaire sans être tenu de rien faire en contrepartie.

Anthony Trollope, Peut-on lui pardonner ?

(Can You Forgive Her ?, 1865).

Traduction de Claudine Richetin.

Albin Michel, 1998.

La transparence des choses

Lorsque nous nous concentrons sur un objet matériel, où qu’il se trouve, le seul fait d’y prêter attention peut nous amener à nous enfoncer involontairement dans son histoire. Les néophytes doivent apprendre à glisser au ras de la matière s’ils veulent qu’elle reste au niveau précis du moment. Transparence des choses, à travers lesquelles brille le passé !

Il est particulièrement difficile de ne pas crever la surface des objets donnés par la nature ou fabriqués par l’homme, objets inertes par essence, mais que la vie, insouciante, use beaucoup (vous évoquez, et fort justement, une pierre à flanc de coteau lestement foulée au cours d’innombrables saisons par des myriades de bestioles). Les néophytes s’enfoncent en fredonnant joyeusement et bientôt se délectent avec un ravissement puéril de l’histoire de cette pierre-ci, de cette bruyère-là. Je m’explique : un mince vernis de réalité immédiate recouvre la matière, naturelle ou fabriquée, et quiconque désire demeurer dans le présent, avec le présent, sur le présent, doit prendre garde de n’en pas briser la tension superficielle. Autrement, le faiseur de miracles inexpérimenté cesse de marcher sur les eaux pour descendre debout parmi les poissons ébahis. La suite dans un instant.

Vladimir Nabolov, la Transparence des choses

(Transparent Things, 1972).

Traduction de Donald Harper et Jean-Bernard Blandenier.

Fayard, 1979.

Rencontre au sommet

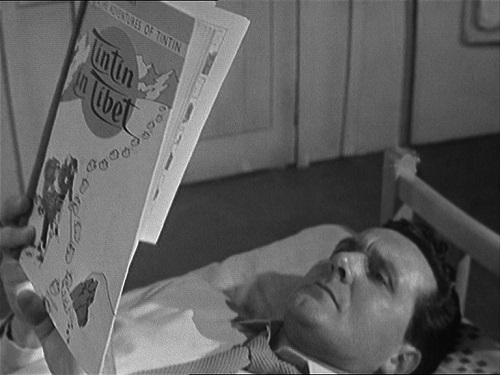

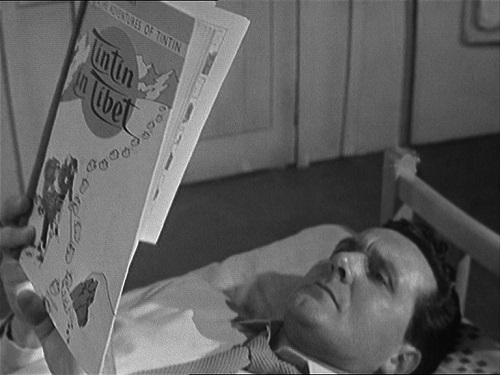

John Steed lit Tintin au Tibet : « A very bright little fellow », explique-t-il à un comparse. Cela se passe dans Man with Two Shadows (1963), l’un des bons épisodes de la période Cathy Gale.

***

Addendum (août 2020)

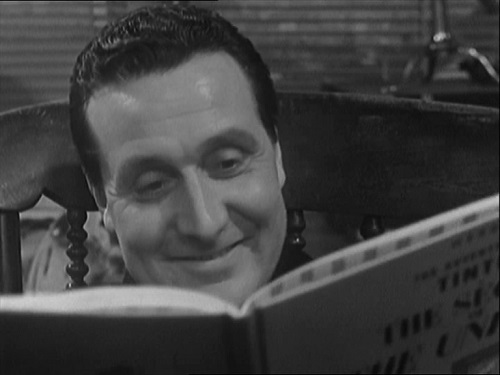

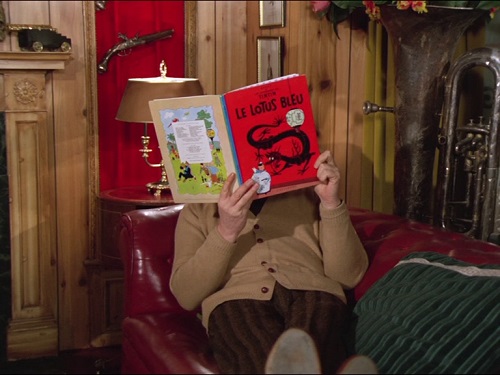

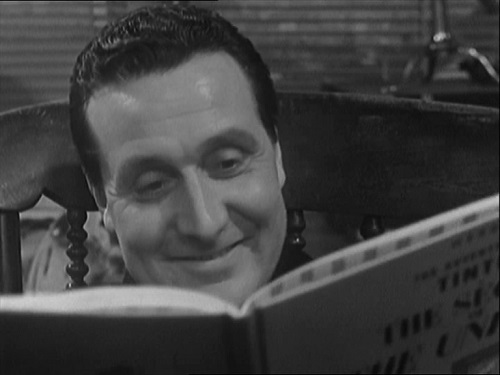

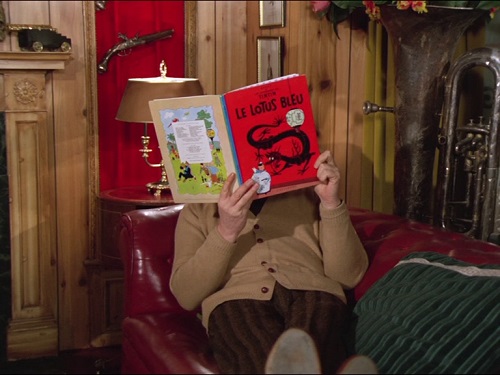

Comme le signale Hrundi V. Bakshi en commentaire, Steed lit à quatre reprises un album de Tintin dans The Avengers, tantôt en traduction anglaise, tantôt dans l’original français lorsque les albums n’avaient pas encore été traduits. « Blistering Barnacles ! » (« Mille sabords ! »), murmure-t-il même avec un sourire approbateur à la lecture de The Secret of the Unicorn. Les trois premières occurrences ont lieu en salve rapprochée durant la période Cathy Gale, la dernière quelques années plus tard durant la période Tara King. Captures d’écran ci-dessous.

À qui doit-on la persistance de cet hommage, sur six années, alors que l’équipe des producteurs et des scénaristes se renouvelait sans cesse ? À Patrick Macnee lui-même ? C’est un mystère. On n’a pas même trouvé la réponse dans l’ouvrage ultra-complet de fan maniaque de Michael Richardson, Bowler Hats and Kinky Boots (700 pages composées dans un petit corps, sans une illustration, Telos Publishing, 2014).

The Golden Fleece (1963)

The Outside-In Man (1964)

Look (Stop Me If You’ve Heard This One) but There Were These Two Fellers… (1968)

Garbo au naturel

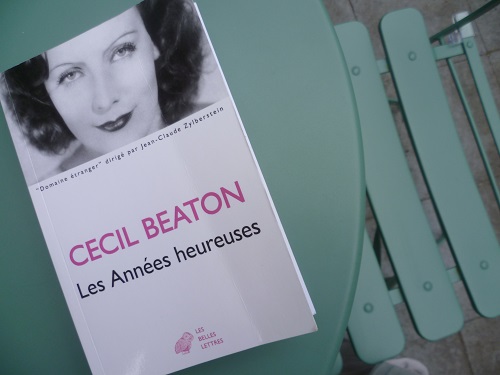

On avait aimé Cinquante Ans d’élégances et d’art de vivre (dont le titre original est plus simplement et plus joliment The Glass of Fashion). Cecil Beaton s’y révélait aussi bon portraitiste à l’écrit qu’avec son appareil-photo. Ce talent se retrouve dans les Années heureuses. Tout au plus l’écriture en est-elle un peu moins tenue, ce volume étant un extrait du volumineux journal de Beaton dont seule cette tranche a été traduite en français.

Les Années heureuses couvre la période 1945-1948. On s’y promène entre Paris, Londres, New York et Hollywood. On y croise Diana et Duff Cooper, Chaplin et Picasso, Cartier-Bresson et Jean Cocteau, Christian Bérard et Boris Kochno, Churchill et de Gaulle, Alexander Korda, Gertrude Stein et Alice Toklas, Edward James et Anita Loos. Beaton s’active entre ses travaux de photographe et d’ensemblier pour le théâtre et le cinéma, et tient même un petit rôle dans une production à succès de l’Éventail de Lady Windermere. Mais ses occupations professionnelles demeurent à l’arrière-plan de ces pages, dont l’objet principal est sa relation épisodique et compliquée avec Greta Garbo, pour laquelle il éprouvait une ferveur amoureuse évidemment platonique et néanmoins obsessionnelle. Il la dépeint fort bien au quotidien, aussi peu star et mondaine que possible, éprise d’indépendance et de frugalité, férue de jardinage, protégeant farouchement sa vie privée, tour à tour indécise et déterminée, fuyante et incroyablement présente, pleine de fantaisie et de légèreté dans l’improvisation de son emploi du temps, indifférente et même hostile au souvenir de sa carrière cinématographique qui, après la guerre, appartenait déjà au passé, mais aussi en proie à des sautes d’humeur imprévisibles, et pour tout dire insaisissable.

Un épisode au hasard. Beaton, tout à son obsession pour Garbo, s’est mis en tête d’aller voir en catimini à quoi ressemble son domicile hollywoodien, censément situé au 622 Bedford Drive. Il est atrocement déçu en découvrant la villa, d’un affreux mauvais goût. Comment son idole peut-elle vivre dans un décor pareil ? Par la suite, il découvre que cette maison est en réalité celle d’un vague dilettante, chargé de réceptionner l’énorme correspondance adressée à Garbo et de la lui faire suivre. Même à ses amis proches, Garbo ne donnait pas sa véritable adresse, si forte était sa manie du secret.

Beaton finit par localiser la vraie demeure de Garbo, située au 904 de la même avenue. Une maison blanche d’aspect sévère, flanquée d’un mur derrière lequel se devine un jardin où s’épanouit un grand magnolia en fleurs. « Lorsque je rentrai chez moi, je me sentis content d’avoir vu une maison appropriée à un si bel ermite. Je m’imaginais mon amie se retirant derrière le mur pour passer des jours et des jours à se cacher de tous, même de sa domestique. Cette image me rapprocha d’elle encore davantage. »

Cecil BEATON, les Années heureuses (The Happy Years, 1972). Traduction de Robert Latour. Les Belles Lettres, « Domaine étranger », 2020.

Cecil BEATON, les Années heureuses (The Happy Years, 1972). Traduction de Robert Latour. Les Belles Lettres, « Domaine étranger », 2020.

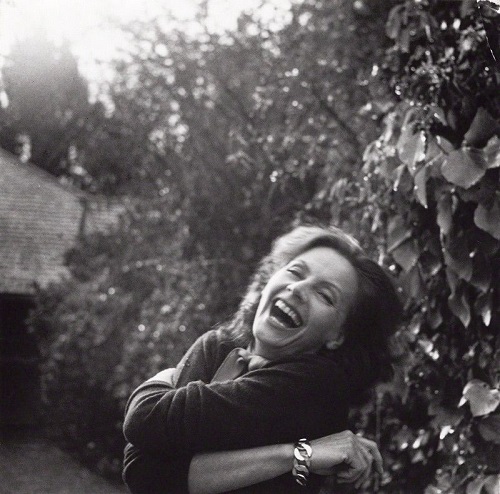

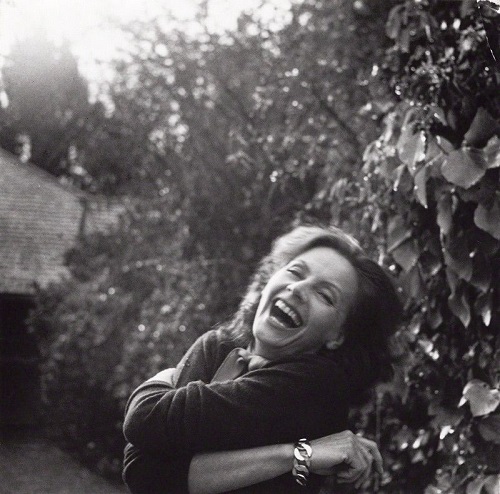

Greta Garbo photographiée par Cecil Beaton

Les vases communicants

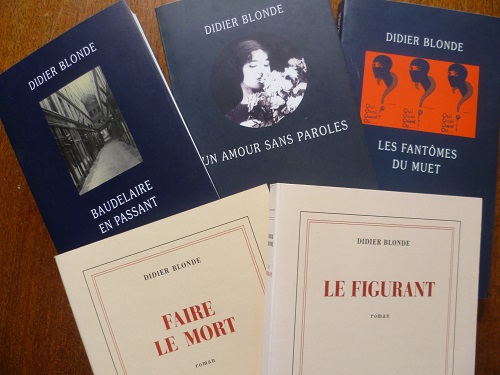

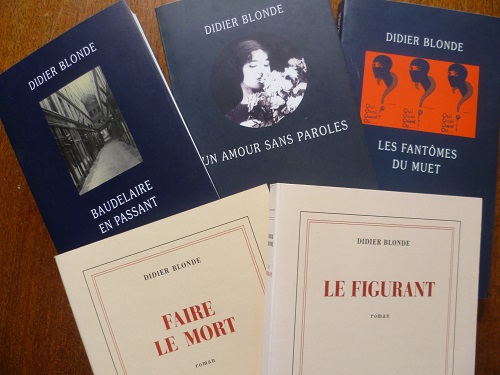

Qu’ils soient des essais, des romans ou des récits, les livres de Didier Blonde adoptent presque tous la forme d’une enquête. Ces enquêtes portent sur des figures marginales ou négligées, à l’identité lacunaire : doublures ou figurants de cinéma, vedette du muet tombée dans l’oubli, disparues célèbres (la noyée de la Seine) ou inconnues (Leïlah Mahi, dont le seul portrait, aperçu sur une plaque funéraire au Père-Lachaise, suffit à déclencher le désir de reconstituer la biographie). Le relevé d’adresses, la visite des lieux associés à ces personnages jouent un rôle clé dans ces investigations : toujours l’enquête prend l’allure d’une déambulation. Significativement, lorsqu’il consacre un essai à Baudelaire, Didier Blonde l’ordonne autour de douze adresses, douze lieux fréquentés par le poète – en commençant par sa demeure finale, au cimetière Montparnasse.

Carnet d’adresses de quelques personnages fictifs de la littérature, qui reparaît dans une édition remaniée et augmentée, lève un coin du voile sur la « scène primitive », l’ébranlement premier qui déclencha la vocation d’écrivain-enquêteur de Blonde. Le corps du livre, comme l’indique son titre, consiste en un répertoire commenté des adresses parisiennes de personnages de la littérature (des XIXe et XXe siècles, principalement, avec une prédilection pour Balzac, Modiano et le roman populaire). Les notices se développent parfois jusqu’à devenir des micro-romans. Le prologue de soixante pages est un très beau texte sur les passages secrets entre la géographie parisienne et son double littéraire, entre la réalité et la fiction. Enfant, Didier Blonde résidait rue Charles-Laffitte, à quelques numéros, découvrit-il en lisant le Bouchon de cristal, d’un repère secret d’Arsène Lupin. Cette coïncidence fut un petit choc. Elle a déclenché chez lui une démarche quelque peu obsessionnelle : noter les adresses des personnages de romans chaque fois qu’elle était mentionnée ; aller se promener sur place (tantôt, l’adresse est réelle, tantôt elle est fictive, parfois l’immeuble d’origine a été détruit, la rue a été rebaptisée ou elle a disparu à la suite du percement d’un boulevard) ; enfin, se livrer à des recherches fiévreuses dans de vieux annuaires pour relever les noms des inconnus qui habitaient réellement à l’adresse de tel personnage de fiction.

Les adresses, écrit Blonde, ont « valeur de preuve ». Elles apportent, au sein d’une œuvre de fiction, une garantie de réalité. Mais réciproquement, elles constituent un sas par où l’imaginaire s’épanche dans la ville réelle.

Peu à peu toute une population de héros imaginaires s’est installée dans les rues que je fréquente depuis toujours, que j’emprunte parfois ou que je découvrirai bientôt. Ils habitent là, à deux pas, ou à l’autre bout de Paris. Les façades des immeubles se couvrent des échafaudages de la fiction.

Mon programme de visites est fixé par mes lectures. Je traverse la ville comme une bibliothèque en rendant à chacun son domicile que je reporte sur des plans de toutes les époques pour dresser la cartographie d’un monde parallèle hanté de fantômes.

Ces jeux de vases communicants entre le réel et la fiction animent tous les livres de Blonde. Ses deux romans (Faire le mort, le Figurant), greffent la fiction sur une réalité avérée, précisément documentée – les tournages de Fantômas et de Baisers volés – de telle manière qu’on ne sait plus démêler le vrai du faux et que cela n’a bientôt plus d’importance. Inversement, les récits d’enquête sur des personnes ayant réellement existé se parent d’une qualité spectrale, proche des films muets chers au cœur de l’auteur.

Ajoutons que le motif de l’adresse, chez Blonde, s’entrelace à celui du nom propre, qui se voit pareillement frappé d’incertitude. L’un de ses premiers essais portait sur les personnages à identités multiples de la littérature populaire (Fantômas, Arsène Lupin…). La doublure de René Navarre collectionne les noms d’emprunt (Faire le mort). Le premier chapitre de Baudelaire en passant s’intéresse aux nombreux prête-noms et pseudonymes sous lesquels le poète des Fleurs du mal publia ses premiers textes. Le « soin maniaque de dandy » qu’il apporte à parfaire son nom d’emprunt (« Il s’appellera De Fayis, Dufayis, Dufaÿs, de Féyis, […] il le retouche sans cesse, le coiffe d’un tréma, module sa couleur, l’assombrit d’un accent, en rehausse l’éclat d’une particule »), la fureur où le mettent l’existence d’un homonyme ou la coquille importune qui le rebaptise régulièrement Beaudelaire relèvent contradictoirement du souci de se construire une identité d’auteur inséparable de son œuvre et d’un désir d’anonymat. L’état-civil est aussi instable que la forme changeante des villes.

Cecil BEATON, les Années heureuses (The Happy Years, 1972). Traduction de Robert Latour. Les Belles Lettres, « Domaine étranger », 2020.

Cecil BEATON, les Années heureuses (The Happy Years, 1972). Traduction de Robert Latour. Les Belles Lettres, « Domaine étranger », 2020.