Voir, se voir (miroirs)

Giorgio Vigarello rattache la naissance du sentiment de soi à une nouvelle appréciation et sensation de son propre corps dans l’univers. Elle adviendrait à l’époque où la connaissance médicale et le savoir scientifique favorisent un retour juste sur soi-même, un jugement plein et complet.

La présence des objets y est pour beaucoup. Les limites physiques de notre corps se lisent en fonction des vêtements qui nous habillent, des meubles avec lesquels nous partageons notre espace de vie. […]

Au XVIIIe siècle, le miroir tient d’ailleurs une place inédite et peut être lu comme l’objet paradigmatique du thème traité ici. Dans la culture matérielle des Lumières, le miroir signale, par le réfléchissement, un nouvel être au monde. Il montre des individus entourés des objets qui participent de leur identité. […]

Objet de luxe parmi les plus chers, le miroir devient au fil des ans un objet que la bourgeoisie parvient à acquérir. Un siècle après sa naissance dans les appartements du roi à Versailles, il entre dans les maisons bourgeoises. Outre soi-même, le miroir de grandes dimensions est susceptible de réfléchir la personne accompagnée de ses objets. Là encore, il véhicule une représentation nouvelle de l’être dans son environnement matériel.

Cette image complexifiée désigne ce que j’entends par « intime ». Non un rapport uniquement personnel et confidentiel à soi-même, au sens d’une entité psychologique perçue de l’intérieur, mais un rapport étroit et quotidien avec soi et les autres, un rapport familier avec les objets […]. La relation qui s’instaure entre corporéité et culture matérielle est une clef pour comprendre le moment où l’homme commence à sentir les effets d’une liberté individuelle propre. Alors que l’optique scientifique a su corriger les défauts simples de la vue depuis le XVe siècle, c’est réellement au XVIIIe siècle qu’elle est admise. Le port des lunettes […] se généralise durant cette période. À partir d’objets comme l’éventail-lorgnette (un éventail pourvu d’un verre optique grossissant), Gianenrico Benasconi, dans son ouvrage sur les Objets portatifs au siècle des Lumières, montre que ces dispositifs mobiles véhiculent de nouveaux modes d’interaction sociale. La loupe sert à mieux voir, là où l’éventail permet de cacher son visage.

Anne Perrin Khelissa, Luxe intime. Essai sur notre lien

aux objets précieux. Éditions du CTHS, 2020.

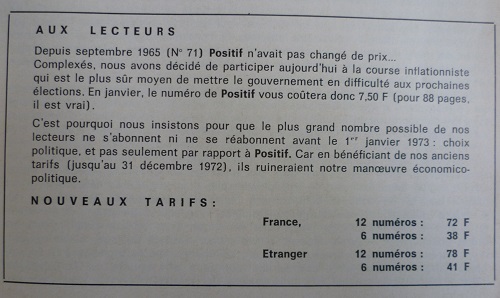

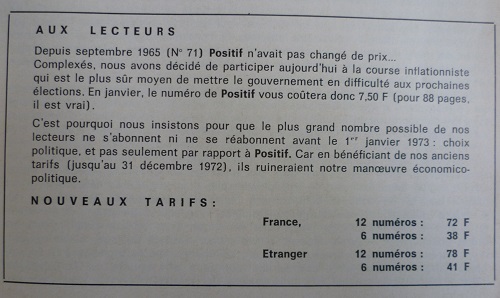

Augmentation des prix

Positif n° 144-145, novembre, décembre 1972

En replongeant dans un vieux numéro de Positif pour y lire un dossier sur Charles Walters 1, on est tombé sur ce réjouissant encart. Peut-être faut-il y voir la patte d’Éric Losfeld, alors éditeur-gérant de la revue.

De nos jours, les revues ont tendance à communiquer sur le mode pleurnichard : «Excusez-nous d’augmenter nos prix, abonnez-vous pour assurer notre survie, à vot’bon cœur, messieurs-dames. » On nous permettra d’estimer que l’humour positiviste était plus propre à stimuler le réflexe d’abonnement chez les lecteurs.

1 Excellent ensemble consacré au quatrième mousquetaire de la comédie musicale à la MGM, comportant des études de Robert Benayoun et du regretté Michael Henry, un fort bon, rare et précieux entretien de Pierre Sauvage avec l’aimable Walters, une biofilmographie détaillée, ainsi qu’une étude du non moins regretté Michel Perez sur un corpus peu commenté, le musical avant Busby Berkeley.

Morale du musical

La critique du musical s’attache volontiers aux formes, elle dédaigne la moralité. Humphrey Bogart, qui n’a certes pas dans le film noir l’importance d’Astaire dans le film musical, a pourtant imposé un exemple éthique. Son humour et son héroïsme désenchanté suscitent une admiration légitime, et chacun prétend les imiter. Astaire incarne une sagesse noble et mesurée, mais on ne la reconnaît guère ; il lui manque le drame, seul signe de vérité pour les modernes.

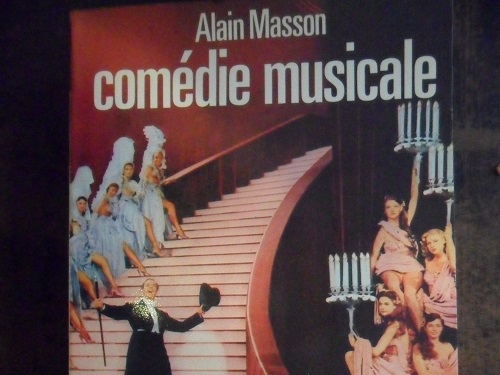

Alain Masson, Comédie musicale.

Stock, 1981.

Jusqu’alors, je n’avais fait que picorer dans le livre d’Alain Masson. Sa lecture dans la continuité se révèle un peu monotone. Cependant, l’ouvrage est passionnant dans le détail de ses analyses toujours denses et précises, qu’il s’agisse de cerner l’identité du genre et son évolution historique, la patte des studios qui l’illustrèrent (Warner, RKO, Fox et MGM, principalement), l’apport et le style de ses artisans : producteurs, acteurs, chanteurs, danseurs, chorégraphes et metteurs en scène. Les formules heureuses abondent, souvent relevées d’ironie dans l’understatement. Au-delà des chefs-d’œuvre bien connus, on relève les titres de quantité de productions plus modestes qui contribuèrent à la vitalité du genre et que Masson donne envie de voir séance tenante. Les pages sur l’avènement du cinéma parlant comptent parmi les plus originales qu’on ait écrites sur le sujet.

Busby Berkeley girls

Dames de Ray Enright (1934). Chorégraphies de Busby Berkeley.

Petites sœurs des bathings beauties et cousines des Ziegfield girls, les Berkeley girls ont un honnête visage rond, sans surprise et sans trouble, entouré de bouclettes d’un ton franc, presque blanc ou vraiment noir, parce que le musical à ses débuts n’aimait guère le gris et souhaitait les affirmations les plus véhémentes, que le Technicolor lui permettra plus tard. Le sourire n’est pas rare, presque toujours enfantin, c’est-à-dire qu’on n’y sent pas d’arrière-pensée : il est déjà plaisir, avant même d’être invite. Mais les lèvres, soigneusement exagérées par le maquillage, ont quelque chose d’insolent et de prometteur. Chacun de ces visages se contredit : la bouche sensuelle dément les yeux innocents ; les sourcils épilés trahissent la tendresse du regard. Pas de ces dessins réguliers et purs qui donnent de la féminité une image tragique : c’est à peine si l’ossature paraît tant la rondeur du contour domine. Les épaules sont robustes, les seins plutôt petits, logés plutôt que sertis dans un décolleté négligent, où ils respirent. Le corps habite le vêtement, mais il ne le modèle pas. Il ne se plie à aucune contrainte moderne (minceur, fermeté), ni ancienne (étroitesse de la taille, abondance des appas) : ce n’est plus le temps du corset, ce n’est pas encore le temps du régime.

Alain Masson, Comédie musicale.

Stock, 1981.

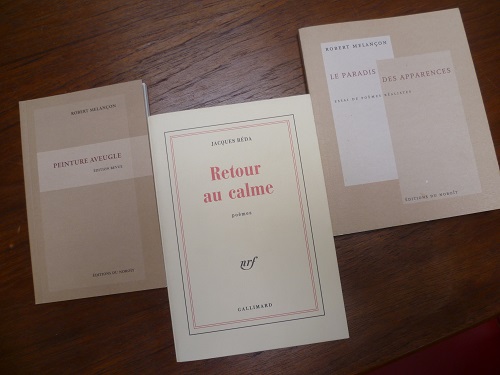

La poésie ce matin (24)

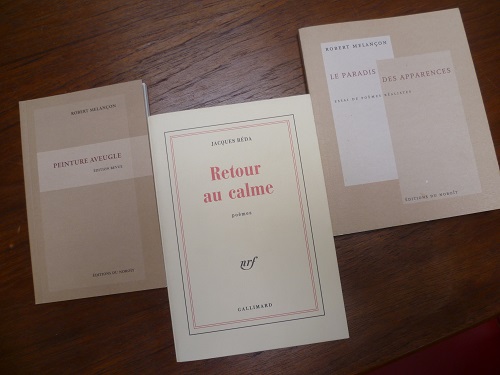

En parallèle, énième relecture des deux très beaux recueils de Robert Melançon, Peinture aveugle et le Paradis des apparences, et lecture du plus inégal Retour au calme de Jacques Réda. Poésie de la déambulation ou du voyage ferroviaire dans des paysages urbains ou naturels, admirablement saisis dans leur dessin et leur mouvement, leur lumière changeante, leur vibration, leurs lignes de fuite. Le pouvoir d’évocation atteint par la netteté de la langue. « Deceptively simple », dit-on en anglais. C’est le grand secret, n’est-ce pas ? La simplicité est un effet suprême de l’art, d’un travail qui a la politesse de ne pas se faire remarquer.

Millefeuille

J’ai découvert le modèle caché du millefeuille institutionnel belge. C’est le palais de Buckingham sous le règne de Victoria, avant la réforme vigoureuse de 1844.

Depuis des années, la confusion, l’inconfort, une scandaleuse prodigalité régnaient dans les résidences royales et particulièrement au palais de Buckingham. […] Le contrôle de la Maison royale était divisé de la plus étrange manière, entre plusieurs autorités indépendantes les unes des autres, et possédant chacune des pouvoirs vagues et flottants, sans responsabilité et sans coordination. De ces autorités, les plus importantes étaient exercées par le Grand Intendant et le Grand Chambellan, seigneurs de haut rang et d’importance politique marquée, qui changeaient d’emploi avec chaque ministère, ne vivaient pas à la Cour et n’y avaient pas même de représentants attitrés. Leurs fonctions respectives étaient curieuses et mal définies. Au palais de Buckingham, il paraissait que le Grand Chambellan avait la direction de tous les appartements excepté les cuisines, les offices et les garde-manger, que réclamait le Grand Intendant ; cependant, les abords du palais ne dépendaient ni de l’un ni de l’autre, mais du ministère des Eaux et Forêts ; et ainsi, tandis que les fenêtres étaient nettoyées à l’intérieur par les employés du Grand Chambellan ou, peut-être, par ceux du Grand Intendant, c’était le ministère des Eaux et Forêts qui les nettoyait à l’extérieur. Parmi les domestiques, les gouvernantes, les petits laquais et les femmes de chambre dépendaient du Grand Chambellan ; le chef de cuisines, les cuisiniers, les portiers en livrée et les sous-maîtres d’hôtel étaient placés sous l’autorité d’un autre fonctionnaire, le Maître d’Écurie. […] Quant aux hôtes de sa Majesté, il n’y avait personne pour les conduire à leurs chambres, et ils étaient souvent abandonnés pendant des heures, incapables de se retrouver dans le labyrinthe compliqué des corridors. Cette étrange distribution des pouvoirs s’étendait non seulement aux personnes, mais aux choses. La reine avait remarqué qu’il n’y avait jamais de feu dans la salle à manger. Elle demanda la cause de cette négligence. On lui répondit : « Le Grand Intendant prépare le feu ; le Grand Chambellan l’allume. » Les subordonnés de ces deux fonctionnaires n’étant pas parvenus à s’entendre, il n’y avait rien à faire ; il fallait que la reine mangeât au froid.

Lytton Strachey, la Reine Victoria (Queen Victoria, 1921).

Traduction de F. Roger-Cornaz. Payot, 1937.

Pendant ce temps, à l’Académie française

— Comme tu es appelé à me succéder […], je t’enseignerai les noms et les œuvres de tous les académiciens dont les bustes ornent nos couloirs, nos greniers et nos caves.

— Il y en a beaucoup ?

— Énormément.

— Énormément… Et tu te les rappelles tous ?

— Ah, dieu merci, car ils sont immortels et personne ne sait plus rien d’eux.

— Une fois de plus, monsieur Laurel, je vous le répète, je ne lis jamais aucun journal.

— C’est vrai, monsieur le duc. Mais il me semble toujours que pour savoir ce qui se passe…

— Monsieur Laurel, il ne se passe rien ! Il ne s’est rien passé en France depuis cent sept ans.

— Et vous, vous avez l’air préoccupé, tout de même. Qu’est-ce qu’il y a ?

— Un télégramme que je viens de recevoir de Paris. Notre collègue Jarlet-Brézin est au plus mal.

— Ah oui ?

— Ah, il va mourir… Enfin, sauf complication.

L’Habit vert, de Roger Richebé (France, 1937), d’après la pièce de Robert de Flers et Gaston Arman de Caillavet.