Coïncidence

Les coïncidences heureuses. Dans une ville étrangère, alors qu’on vient de commencer la lecture du nouveau Jean Rolin, tomber nez à nez dans une vitrine sur des papillons morphos qui furent, pour l’auteur, l’élément déclencheur de l’écriture du livre.

Le dandysme à Pau

Edward Loëvy, le Dandy nonchalant (1901)

La collection du musée de Pau est assez pauvre – du moins, soyons prudent, l’accrochage actuel – si on la compare à celles d’autres musées de province tels que ceux d’Angers, Rouen, Dijon, Agen… (Mais l’on me dit que le musée a proposé, l’année dernière, une remarquable exposition Goya.)

On a été privé du Dandy nonchalant d’Edward Loëvy, en punition dans les réserves, situation d’autant plus absurde que ce tableau a dû être tenu jusqu’à une date récente pour une œuvre phare de la collection du musée, propre à motiver l’édition d’un mug, toujours proposé à la vente, lui, dans la maigre boutique. Un émule de Philippe Muray pourrait en tirer une allégorie de la consommation culturelle contemporaine : vous ne verrez pas l’original mais vous pouvez acheter le mug.

On s’est consolé de l’absence du Dandy avec un autre aimable nonchalant, au second plan d’une toile d’Henri Zo, contemporaine du tableau de Loëvy.

Henri Zo, le Patio (1907)

Montpellier express

Passage éclair à Montpellier pour raisons professionnelles, et trop brève échappée – pour cette raison un peu frustrante – dans cette ville aux labyrinthes emboîtés : plan déroutant du musée Fabre ; dédale de la vieille ville ; lacis, au soir tombant, des allées du Jardin des plantes que hantent tant de fantômes : Paul Valéry, Pierre Louÿs, Valery Larbaud, Jorge Luis Borges.

Au musée Fabre, ce sont deux tableaux maniéristes qui m’ont fait vibrer : l’un de Jean Cousin, l’autre d’Alessandro Allori, élève et fils adoptif de Bronzino. Au passage, je me suis demandé si mon goût croissant pour le maniérisme (Pontormo au premier rang) n’était pas en partie une réaction à l’air du temps : plus l’époque encourage, dans la fiction et pire encore en poésie, le déballage sans filtre au nom d’une sacro-sainte authenticité (« je balance mes tripes et prends ça dans ta gueule ») et plus me séduit cet art distancé, cérébral et savant, aux tons froids, antinaturaliste, truffé d’allusions compliquées, où le feu couve sous la glace.

Jean Cousin le Père, Allégorie de la Charité

Alessandro Allori, Vénus et Cupidon

La bibliothèque de l’Archiginnasio

Le Palais de l’Archiginnasio fut le siège historique de l’université de Bologne. Depuis 1838, il abrite la bibliothèque communale, riche de six cent mille volumes (dont plusieurs milliers d’incunables), de vingt-cinq mille lettres et de douze mille manuscrits.

Au fond de la salle Stabat Mater, une percée ouvre sur la perspective infinie de la bibliothèque. Ce point de vue dérobé procure un vertige borgésien, que rend très imparfaitement la photographie.

Linley Sambourne House

L’amateur de maisons-musées est à la fête en Angleterre. Le petit guide de Vicky Wilson, London’s Houses, en recense soixante-huit rien que dans le grand Londres ; quant au livre de référence de Simon Jenkins, il s’intitule England’s Thousand Best Houses, rien que ça ! Parmi ces demeures, certaines sont devenues plutôt des musées. D’autres ont conservé tout à fait leur caractère de maison, et ce sont bien entendu celles-ci qui ont notre préférence : celles qui ont été préservées le plus possible en l’état, sans muséographie envahissante, sans panneaux didactiques ni cartouches explicatifs dans tous les coins, celles dont on peut le mieux goûter le cachet, respirer l’atmosphère, imaginer la vie des habitants en s’offrant, le temps de la visite, l’illusion d’un voyage dans le temps.

Cependant, conserver les lieux en l’état n’a pas toujours été possible. Bien souvent, le mobilier et les effets personnels de l’illustre occupant des lieux – savant, artiste, écrivain… qui vaut à la maison d’être devenue objet de patrimoine – ont été dispersés en tout ou en partie après sa mort. En ce cas, ce que cette maison vous proposera, c’est un intérieur reconstitué, certes avec tout le soin, toute l’exactitude historique possible (on peut faire confiance sur ce point au scrupule exemplaire du National Trust). Ce ne sera pas le bureau de Samuel Johnson que vous admirerez dans sa maison mais un bureau, bureau d’époque, bureau plausible. (Une reconstitution évocatrice d’un genre très particulier, parce qu’elle fut l’œuvre obsessionnelle non pas d’une institution patrimoniale mais d’un particulier, c’est la Dennis Severs’ House, « maison de fantômes » dont l’Éditieur singulier a dit un mot ici.)

Restent les exemples les plus heureux où l’endroit n’a pas bougé d’un iota : soit que le propriétaire en ait fait legs à la nation sous condition qu’il ne soit rien changé à l’aménagement des lieux (ainsi le Sir John Soane’s Museum) ; soit que la maison soit restée, telle qu’en elle-même, propriété de la même famille durant plusieurs générations avant d’être confiée aux bons soins d’un trust. Et tel est le cas de la Linley Sambourne House, incroyable « capsule temporelle » victorienne où la densité ahurissante de meubles et d’objets au pouce carré donnerait de l’urticaire à un décorateur d’intérieur contemporain.

Linley et Marion Sambourne firent l’acquisition du 18 Stafford Terrace en 1874, peu de temps après leur mariage, avec l’aide financière du père de Marion. La maison était de construction récente et ce nouveau quartier de Kensington avait la cote auprès des artistes. Les plus fortunés d’entre eux s’y faisaient bâtir des maisons-studios extravagantes, à l’instar de Frederic Leighton, peintre académique à succès et président de la Royal Academy of Arts. Caricaturiste de talent pour Punch et illustrateur de livres, Linley Sambourne ne disposait pas de tels moyens. Il s’attacha néanmoins à faire de sa maison une « demeure d’artiste » au goût du jour, en la tapissant de papiers peints de William Morris et en y accrochant à profusion, cordés en rangs serrés, ses propres dessins, des œuvres de ses contemporains et des reproductions de grands maîtres. Les rangées d’assiettes et de porcelaines chinoises destinées à faire impression sont perchées en hauteur pour dissimuler leurs imperfections, la plupart étant ébréchées parce qu’elles furent achetées bon marché, dans les limites du budget du ménage.

La Sambourne House est typique du goût de la classe moyenne victorienne-edwardienne, marqué par la collectionnite et le démon de l’accumulation. C’est, sur trois étages et dans toutes les pièces, une abondance invraisemblable de meubles, d’argenterie, de bibelots, de cadres et de faïences, de tapis, de tentures et de coussins brodés, multipliée encore par les reflets de grands miroirs sorcières. N’y manque pas non plus une touche de morbidité si étrange à nos yeux d’aujourd’hui : dans le vestibule, ce sont des oiseaux empaillés, suspendus tête en bas dans des cadres sous verre, qui accueillaient les visiteurs du couple.

Une singularité de Linley Sambourne, c’est son intérêt pour la photographie qu’il pratiquait en amateur passionné et le rôle qu’elle jouait dans son travail de dessinateur. Posant lui-même comme modèle ou mettant en scène ses proches et le personnel de la maison dans des attitudes très précises, il décalquait par la suite ses photos (qu’il développait lui-même dans sa salle de bains) pour en tirer la première ébauche de ses caricatures. Il s’était ainsi constitué une banque de plusieurs milliers de clichés soigneusement classés, dans laquelle il puisait, suivant les besoins du dessin en cours, un geste, une posture, une attitude. Cette technique lui permettait d’une part de gagner du temps (les délais du Punch étaient serrés) et d’autre part d’atteindre à une vérité d’expression à laquelle il était très attaché. La face secrète de cette activité de photographe, ce sont les nombreuses photos de nus féminins typiquement fin de siècle, qu’il réalisait non pas à domicile (c’eût été shocking), mais dans les locaux du club de photographie dont il était membre.

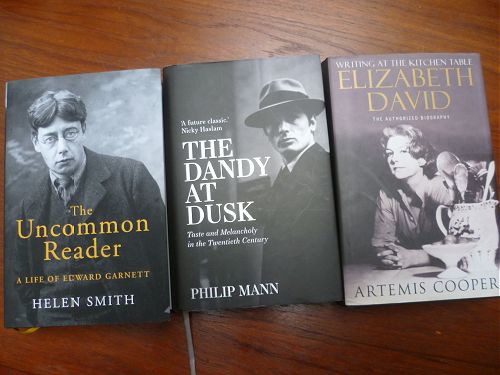

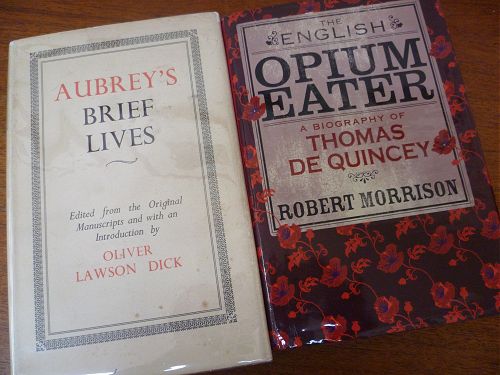

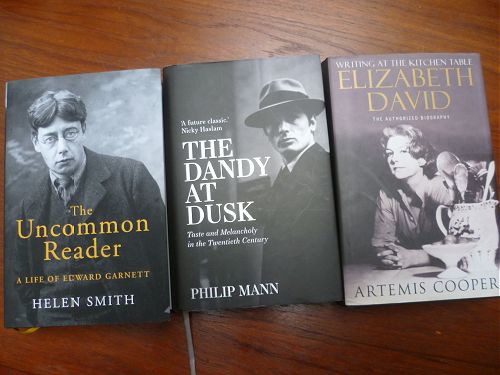

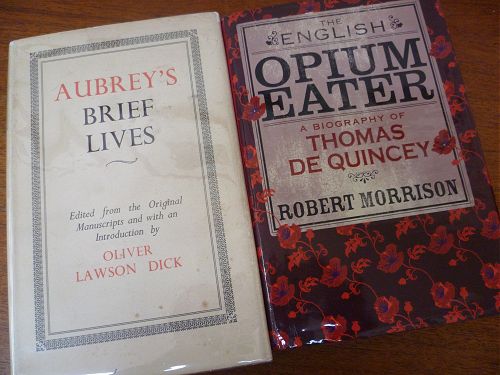

Un hardback, sinon rien

Moisson d’hiver chez Skoob. Il y a un plaisir physique, presque voluptueux, à lire des hardbacks. Le poids réconfortant de ces volumes d’au moins quatre cents pages, choisis de préférence dans le genre biographique. La reliure qui ne casse pas. La qualité du papier bouffant crème agréable au toucher. La composition toujours soignée, avec titres courants et un interlignage généreux. Ils appellent la lecture dans un fauteuil profond, la théière à portée de main.