Un musicien de l’ombre

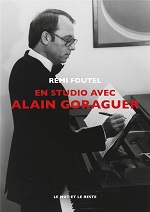

Rémi Foutel, En studio avec Alain Goraguer. Le Mot et le Reste, 2024.

Longtemps négligés, les arrangeurs-orchestrateurs français font l’objet d’une attention nouvelle et ce n’est que justice. France Musique leur dédie des podcasts. Serge Elhaik leur a consacré une somme monumentale de deux mille pages, les Arrangeurs de la chanson française. Deux cents rencontres (Textuel, 2018). Dans leur passionnant Gainsbook (Seghers, 2019), remarquable récit-analyse du travail de Serge Gainsbourg en studio, séance après séance, étayé par un énorme travail d’enquête et richement illustré, Sébastien Merlet et son équipe rendent la part qui leur revient aux collaborateurs successifs du chanteur – Alain Goraguer, Michel Colombier, Jean-Claude Vannier, Alan Hawkshaw… –, avec lesquels il se brouilla fréquemment, en raison de sa tendance à minimiser leur apport, en particulier pour la musique de film.

Ces personnages de l’ombre ont de quoi fasciner. Quiconque a travaillé à la commande, dans quelque domaine que ce soit, ne peut qu’admirer leur métier à toute épreuve, leur polyvalence et leur faculté d’adaptation dans des délais serrés. Sans eux, y aurait-il eu un âge d’or de la chanson française ? Qu’auraient été Jacques Brel sans les orchestrations de François Rauber, Léo Ferré sans Jean-Michel Defaye, Charles Aznavour sans Paul Mauriat ?

Durant les dernières années de la vie d’Alain Goraguer, Rémi Foutel avait su gagner la confiance et l’amitié de cet homme notoirement réfractaire à l’exercice de l’entretien et du commentaire sur son travail, qui lui avait ouvert ses archives. La monographie qu’il lui consacre apporte donc du nouveau sur cette grande figure tout en inscrivant son parcours dans le contexte d’une ère de l’industrie musicale à présent révolue.

Durant les dernières années de la vie d’Alain Goraguer, Rémi Foutel avait su gagner la confiance et l’amitié de cet homme notoirement réfractaire à l’exercice de l’entretien et du commentaire sur son travail, qui lui avait ouvert ses archives. La monographie qu’il lui consacre apporte donc du nouveau sur cette grande figure tout en inscrivant son parcours dans le contexte d’une ère de l’industrie musicale à présent révolue.

Né à Rosny-sous-Bois et formé à Nice où s’étaient installés ses parents, Goraguer fut pianiste de jazz pour happy few, compositeur pour la chanson et le cinéma et orchestrateur. Caractère modeste et discret qui mit l’essentiel de son talent au service d’autrui, ce taiseux n’en était pas moins doté d’un humour à froid et d’un goût du calembour qui séduisirent d’emblée Boris Vian et Serge Gainsbourg. Stakhanoviste par angoisse du pigiste (ne jamais refuser une commande parce qu’on ne sait pas de quoi demain sera fait), il fuyait la publicité et n’était jamais plus heureux que dans le cocon d’un studio d’enregistrement.

Ce qui impressionne chez lui, outre sa capacité de travail et sa vitesse d’exécution, est son côté caméléon, l’incroyable variété des artistes dont il habilla les chansons, en inventant pour chacun un paysage musical approprié : outre Vian et Gainsbourg première époque, Boby Lapointe, Jean Ferrat, France Gall, Nana Mouskouri, Salvatore Adamo, Georges Moustaki, Isabelle Aubret… Sa vie durant, Goraguer resta curieux de rythmes et de sons nouveaux. En témoigne par exemple la partition électronique composée pour le film d’animation la Planète sauvage de René Laloux, son œuvre la plus originale pour le cinéma.

C’était aussi une autre époque. Les disques se vendaient par palettes. Les firmes phonographiques avaient de l’argent et investissaient les moyens qu’il fallait dans des séances d’enregistrement soignées : un arrangeur-orchestrateur, un copiste de partitions, des heures de studio, des choristes et un orchestre de quarante cordes quand il le fallait. Sans oublier les musiciens de studio, qui formaient une espèce à part (il en est souvent question aussi dans le Gainsbook de Merlet). Ces professionnels aguerris, capables d’interpréter à vue une partition qu’ils venaient de découvrir, dans tous les styles musicaux imaginables, constituaient une corporation informelle, jalouse de ses prérogatives, se refilant des tuyaux sur les séances d’enregistrement à venir. Dans le milieu, on les surnommait aimablement les requins.

Tout cela a coïncidé grosso modo avec les Trente Glorieuses et disparu à l’orée des années 1980. Goraguer qui, sentant le vent tourner, arrondissait déjà ses fins de mois en composant sous pseudonyme de la musique de films porno (ce qui paraît l’avoir fort amusé), a connu un dernier carton en écrivant le thème et la musique de fond de Gym Tonic, l’émission à succès de culture physique d’Antenne 2. Le disque fut un bestseller.

Au passage, il est émouvant d’apprendre qu’à une période où plus aucune firme ne voulait de Boby Lapointe, parce que ses disques ne se vendaient pas, c’est Joe Dassin, grand fan du chanteur, qui fort de son propre succès fit pression auprès de son label pour lui décrocher un contrat et finança les séances d’enregistrement. Amusant aussi de découvrir que Lapointe avait beaucoup de mal à chanter en mesure en se calant sur le tempo de la petite formation qui l’accompagnait. Goraguer se tenait à ses côtés dans la cabine et lui tapotait l’épaule pour lui dire : vas-y, c’est à toi.

Il a manqué à ce livre d’une lecture agréable un dernier toilettage pour en bannir les nombreuses anacoluthes et quelques coquilles. Un index des noms propres aurait été fort utile mais il n’y a décidément rien à espérer des éditeurs français sous ce rapport.

Procurée par Olivier Julien, cette anthologie de trois CD

dédiée aux jeunes années d’Alain Goraguer est très recommandable.

Un de mes thèmes préférés de Goraguer : Nous avions vingt ans, composé pour le film de Pierre Kast le Bel Âge, avec sa petite phrase au piano si caractéristique et qui serre le cœur à chaque écoute. On notera aussi la présence du vibraphone, qu’employait également Goraguer à la même époque dans ses arrangements pour Serge Gainsbourg (cf. par exemple Ce mortel ennui). Boris Vian, qui tenait un second rôle dans le film de Kast, écrivit sur cette mélodie des paroles pour Magali Noël.

Les années Reprise

Les albums de Duke Ellington enregistrés au début des années 1960 pour Reprise – le label de Frank Sinatra – forment un curieux mélange, reflet d’une époque de transition où Ellington cherchait à se relancer après la fin de son contrat chez Columbia. Les temps devenaient durs pour les derniers big bands survivants de l’ère du swing (Count Basie, Woody Herman…). Entretenir un grand orchestre coûtait cher, il fallait enchaîner les tournées épuisantes. Or le jeune public dansant se détournait des rythmes du jazz pour leur préférer ceux du rock and roll.

Le programme des albums reflète cela, qui alterne projets ambitieux et tentatives de décrocher un hit dans les juke-boxes en enregistrant des succès pop du moment, et même les chansons du film Mary Poppins !

Ces albums peuvent se classer en trois catégories :

1. L’ambition. Dans le sillage de projets antérieurs pour Columbia, Ellington et son alter ego compositeur et orchestrateur Billy Strayhorn (qu’il faut considérer comme le co-auteur de tous les albums de la période) poursuivent leur ambition d’élargir le langage du jazz en œuvrant dans le format de la suite étendue aux dimensions d’un 33 tours entier. Afro-Bossa, très belle séquence de douze miniatures orfévrées avec invention, se hausse au niveau des meilleures réussites du tandem dans le genre. Ce disque négligé mériterait d’avoir une réputation égale à celle de Far East Suite, New Orleans Suite ou The Afro-Eurasian Eclipse. Quant à The Symphonic Ellington, c’est un rare exemple convaincant de mariage entre un orchestre de jazz et un orchestre symphonique. Ces deux albums sont les plus accomplis de la période. À côté de quoi, les Jazz Violin Sessions, avec pour solistes Svend Asmuden, Stéphane Grappelli et Ray Nance, se révèlent quelque peu soporifiques.

2. La rétrospection. Simultanément, Ellington et Strayhorn jettent un regard rétrospectif en enregistrant avec de nouveaux arrangements les grands classiques de l’ère du swing. L’idée même d’une telle entreprise et le titre des albums sont significatifs d’un basculement d’époque : Will Big Bands Ever Come Back? et Recollections of the Big Band Era. Une page de l’histoire du jazz est en train de se tourner *. L’ère des big bands lance ses derniers feux, ses artisans n’en ont que trop conscience et revisitent une dernière fois un passé glorieux.

3. La prospection d’un nouveau public plus jeune et/ou plus populaire, dont témoignent en premier lieu deux albums « commerciaux » de pop covers, Ellington ’65 et Ellington ’66, d’intérêt fort inégal. Si elles s’écoutent sans déplaisir, ces séances confirment qu’en règle générale, une chanson pop ou de variété offre des possibilités harmoniques limitées de développement d’une improvisation de jazz, au-delà de la simple paraphrase. Curieusement, c’est l’improbable Duke Ellington Plays with the Original Score from Walt Disney’s Mary Poppins qui se révèle le plus intrigant et le plus réussi du lot grâce à la science d’arrangeur de Strayhorn, illustrant sa conviction intime que tout matériau musical, fût-il le plus quelconque, est susceptible d’être transcendé **.

Il est difficile de décider avec certitude à qui revient l’initiative de telles séances, si elle émanait d’Ellington lui-même (toujours soucieux, tout en menant ses projets personnels, de décrocher des succès de vente pour assurer la matérielle) ou des producteurs de Reprise. Dans le cas de Mary Poppins, on sait que c’est Walt Disney en personne qui commandita les séances d’enregistrement comme on s’offre un cadeau royal, en déclarant : « Je me fiche de savoir si nous allons vendre un seul disque, je veux juste entendre ce que vous allez faire de cette musique. »

La signature d’un contrat avec Reprise avait été annoncée en grande pompe. Ellington aurait carte blanche, à la fois pour enregistrer ses propres disques et pour jouer un rôle de talent scout. À considérer le calendrier des enregistrements, il est évident qu’il prit ce double rôle à cœur, déployant une activité intense en studio tout en produisant quelques albums d’autres musiciens (dont un Bud Powell enregistré à Paris). Mais il paraît non moins évident que cette initiative s’essouffla rapidement, si bien que cette rencontre entre un tout grand musicien et un excellent label indépendant (mais dont les cadres, à l’évidence, doués pour produire et mettre en marché de bons albums de variétés, avaient peu d’affinités avec le jazz) fait l’effet d’une occasion manquée.

Le corpus Reprise en son entier, dans ses inégalités mêmes, intéresse néanmoins parce qu’il témoigne d’un moment particulier à la fois dans la carrière d’Ellington et dans l’histoire du jazz. Et, ce n’est pas négligeable, il dispense de bout en bout un pur plaisir d’écoute grâce au talent des techniciens de chez Reprise. Rarement le son incomparable de l’orchestre d’Ellington, la richesse de sa texture auront été aussi bien captés par des microphones. C’est en soi une source de volupté, même lorsque l’orchestre exerce son talent sur un matériau indifférent.

* Une page de l’histoire de la culture populaire américaine, pourrait-on ajouter. C’est grosso modo à la même époque que le système des studios hollywoodiens se disloque, et qu’on peut dater la fin du grand cinéma américain classique.

** Strayhorn : « If I’m working on a tune, I don’t want to think it’s bad. It’s just the tune, and I have to work with it. It’s not a matter of wether it’s good or bad… You still have to say something wether you’re doing pop tunes, Mary Poppins, or anything else. You have to say what you feel about this tune to the people, so that when they hear it they say, “I know that’s Duke Ellington. I know that sound – it’s distinct and different from anybody else’s.” » (Entretien avec Stanley Dance, 1966.)

Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.

Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.

Non repris dans le coffret : 1. Un album oubliable avec la chanteuse suédoise Alice Babs, Serenade to Sweden. 2. L’agréable Francis A. & Edward K., qui est avant tout un album de Frank Sinatra accompagné par l’orchestre d’Ellington.

Grand orchestre

Professeur de mathématiques et mélomane anglais, l’homme qui, sur les réseaux sociaux, publie sous le pseudonyme de « Love Your Classical Music Geek » est un cinglé magnifique comme on les aime, qui collectionne les « cubes » (boxsets) de musique classique, dédiés à des compositeurs, des interprètes ou des chefs d’orchestre. Depuis 2020, il en ajouté la bagatelle de deux cent cinquante à sa collection. Il les écoute, mind you! et commente ses auditions avec une ferveur et une remarquable absence d’a priori qui font plaisir à lire. Il y a beaucoup de découvertes à faire à son contact, et c’est un parfait complément d’information à l’émission Au cœur de l’orchestre qu’anime avec chaleur et compétence Christian Merlin sur les ondes de France Musique.

Au cœur de l’orchestre fut à l’origine un livre de Christian Merlin,

vivement recommandé au mélomane amateur (Fayard, 2012).

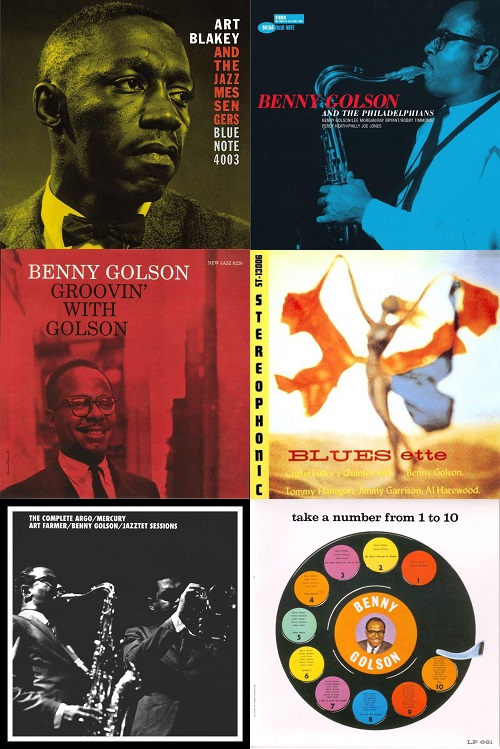

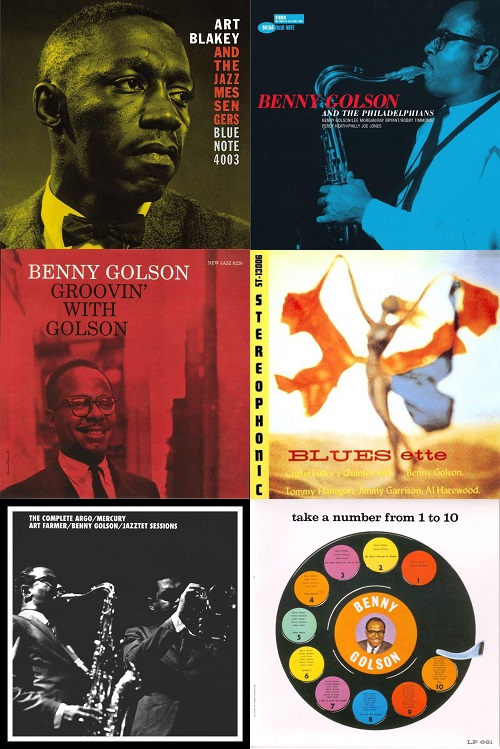

Benny Golson (1929-2024) en quelques notes

Au saxophone ténor, Benny Golson opérait la fusion de qualités opposées : une des sonorités les plus soyeuses de l’histoire du jazz, au charme enveloppant, un phrasé sinueux ; mais aussi une puissance de feu contrôlée, capable d’atteindre une grande intensité. Ses solos témoignaient d’un grand sens du développement musical. Au commencement, tour à tour : une attaque impériale à la Coleman Hawkins ou bien une entrée furtive à pas de chat, comme étonné d’être là ; et puis une montée progressive en intensité, un palier après l’autre.

▸ Five Spot After Dark

▸ Blues-ette

▸ Afternoon in Paris

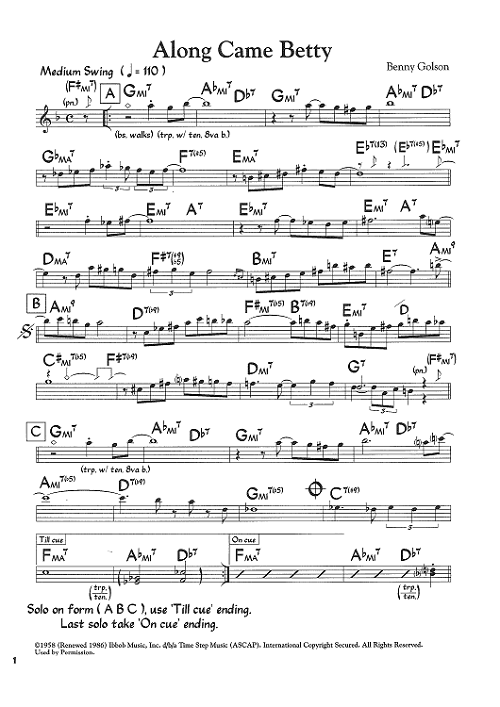

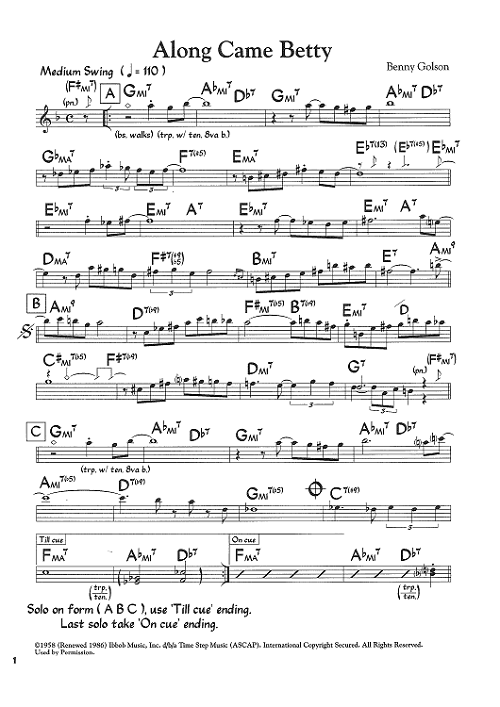

Instrumentiste, leader, compositeur et arrangeur, c’était un musicien complet. Durant son bref passage chez les Jazz Messengers d’Art Blakey, il eut le temps de donner au groupe quelques-unes de ses pièces emblématiques : le beau Along Came Betty, Blues March, Are You Real? Et de tous les jazzmen de la génération post-parkerienne, il est peut-être celui dont le plus grand nombre de thèmes sont devenus instantanément des standards : Five Spot After Dark, Stablemates, Whisper Not, Killer Joe, Blues on my Mind, I Remember Clifford.

▸ Along Came Betty

▸ Whisper Not, versions instrumentale et vocale

▸ Stablemates

Guy Debord a fait de Whisper Not le leitmotiv mélancolique

de son film In girum imus nocte et consumimur igni (1978).

C’est que ses compositions se signalent par un grand raffinement harmonique, des finesses d’architecture qui les placent un cran au-dessus du thème de jazz ordinaire en AABA. Un bon exemple en est le merveilleux Step Lightly, avec sa construction A – A– B – A – solos – A’ – B – A, où A’ est une paraphrase du thème A ménageant en souplesse, après les solos, une transition vers la réexposition finale.

▸ Step Lightly

Ces qualités de jeu et d’écriture se retrouvent au sein du Jazztet, l’un des meilleurs combos des années 1960 qu’il codirigea avec Art Farmer. On y retrouve le goût des deux coleaders pour des pièces ouvragées comme des miniatures, bien construites, au punch précis. Le Jazztet m’est toujours apparu comme l’incarnation d’un jazz urbain, aux deux sens de l’épithète : une musique qui sent la ville, les enseignes lumineuses, le pavé luisant, mais aussi une musique empreinte de civilité.

▸ Tonk

À l’époque du Jazztet, Golson enregistra un album à contrainte (on pourrait y voir l’équivalent musical de la boule de neige oulipienne), où s’unissent ses qualités de compositeur, d’arrangeur et d’improvisateur. Take a Number from 1 to 10 comporte dix morceaux, avec un musicien qui s’ajoute à chaque morceau. La première pièce est un solo, la deuxième un duo, la troisième un trio, et ainsi de suite jusqu’à dix.

▸ Impromptune

▸ Little Karin

La brève apparition de Golson dans un club de jazz new-yorkais, à la fin de The Terminal – le joli conte de Noël plutôt sous-estimé de Steven Spielberg –, ménage un moment d’émotion. C’est l’irruption soudaine d’un grain de réalité dans un film qui ne prétend aucunement au réalisme. Car la photographie que conserve précieusement Tom Hanks est authentique, et l’homme dont il recueille enfin, pour remplir un devoir filial, le dernier autographe qui manquait à sa collection, est bien le vrai Benny Golson (et non un comédien), à cette date (2004) l’un des derniers jazzmen encore vivants immortalisés sur le célèbre cliché de 1958.

Art Kane, A Great Day in Harlem, photographie prise le 12 août 1958 pour le magazine Esquire.

Depuis la mort de Golson le 21 septembre, l’immarcescible Sonny Rollins est le dernier musicien vivant à figurer sur cette photo emblématique d’Art Kane, A Great Day in Harlem, réunissant cinquante-sept musiciens de jazz.

Benny Golson, Sonny Rollins et Thelonious Monk.

Salon Solal

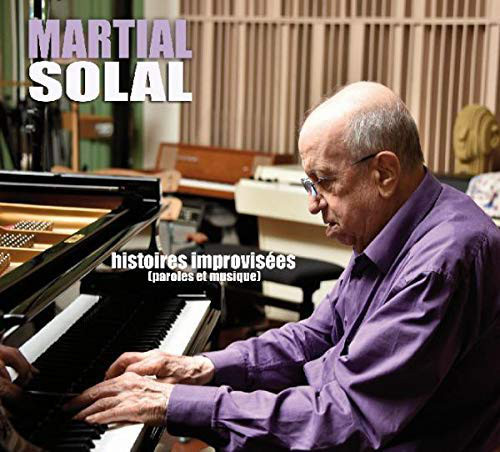

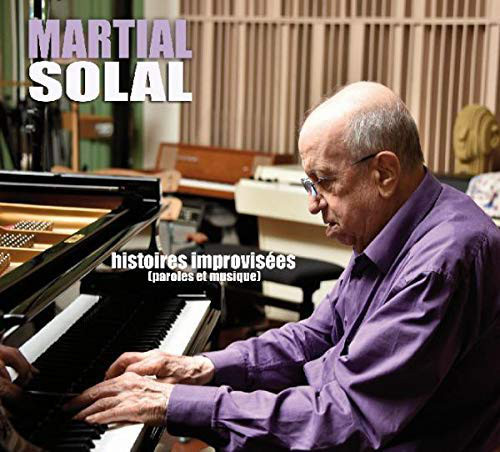

Ce sera sans doute son dernier disque. À quatre-vingt-onze ans, Martial Solal avait décidé de ne plus enregistrer ni de se produire en public. La proposition du producteur Jean-Marie Salhani l’a convaincu de retourner une journée en studio. Elle ne pouvait que séduire l’esprit joueur du pianiste 1.

La règle du jeu : improviser à partir d’un nom propre ou de quelques mots écrits sur des morceaux de papier pliés dans un chapeau. Tous ces mots renvoient à la vie personnelle ou professionnelle du pianiste : sa ville natale d’Alger, ses proches (épouse, enfants, petit-fils), des musiciens admirés ou avec lesquels il a joué, des titres de films dont il a composé la musique. Au début de chaque plage, Solal tire un papier du chapeau, le déplie et en fait lecture, explique brièvement ce que ce nom, ces mots lui suggèrent, avant de se lancer sans filet : pas de répétition ni de deuxième prise. Tantôt il se promène librement dans sa mémoire musicale (Dizzy fait inévitablement surgir la grille harmonique d’A Night in Tunisia ; À bout de souffle et Léon Morin, des motifs des B.O. de ces deux films ; Ellington entrecroise des fragments de Prelude to a Kiss et de Take the A Train ; Lee Konitz est évoqué à travers les accords de Hot House/What Is this Thing Called Love). Tantôt il dessine un portrait imaginaire (Liszt, Count Basie) ou esquisse séance tenante un thème que Charlie Parker aurait pu composer dans une vie parallèle (Be Bop). Les pièces sont brèves, compactes, deux minutes et demie en moyenne ; ce sont des fusées. Chaque fois l’on est épaté par l’incomparable netteté de l’attaque et du toucher du pianiste, la vitesse d’éclair de sa pensée, sa faculté d’invention spontanée, son sens du développement d’une idée musicale à partir d’une cellule de quelques notes, déconstruite, reconstruite, transposée dans plusieurs tonalités, retournée comme un gant.

« J’ai joué de la même façon que je le ferais chez moi, le matin, juste pour divaguer sur le clavier. » La prise de son de Julien Bassères, très près du piano, renforce ce sentiment d’intimité partagée. On a vraiment l’impression, tout au long de ce disque enchanteur, d’être assis dans le salon de Solal et de l’écouter muser rien que pour soi.

1 Si les traits d’esprit et les clins d’œil abondent dans ses improvisations, Solal est aussi féru de jeux de mots comme en témoignent les titres de nombre de ses compositions. Ah non ! est une mise en boîte des fastidieux exercices de la méthode Hanon. Cuivre à la mer est une anagramme de Maurice Ravel. On pourrait encore citer Jazz frit, Anathème (thème pour Anna), etc.

Martial SOLAL, Histoires improvisées (paroles et musique). JMS, 2018.

Martial SOLAL, Histoires improvisées (paroles et musique). JMS, 2018.

L’hélicoptère

L’Hélicoptère. Paroles et musique de Serge Gainsbourg, arrangement de Michel Colombier, belle interprétation de Mireille Darc. Cette chanson apparaît comme le pendant féminin du Talkie Walkie, qu’interprète Gainsbourg sur le magnifique album Confidentiel. Dans les deux chansons, le narrateur/la narratrice, un tantinet voyeur, épie à distance l’être aimé par le truchement d’un appareil (l’hélicoptère, le talkie walkie), lequel lui révèlera in fine sa déconvenue : l’être aimé le/la trompe avec un(e) autre. On sait, chez Gainsbourg, la place importante des objets du monde moderne, ce qu’un philosophe appellerait pompeusement la domination de la technique : l’auto-radio, le tourne-disque, l’appareil-photo, la machine à écrire portative…1 Dans l’Hélicoptère, le Talkie Walkie ou encore la Fille au rasoir (parfait instantané antonionien d’une minute quarante, à l’érotisme diffus, sur l’incommunicabilité au sein du couple), ces objets sont ce qui réunit et sépare à la fois les amants. Amour sans amour, dit une autre chanson.

1 On notera aussi chez Gainsbourg, comme chez Ian Fleming et Jean-Patrick Manchette, l’abondance des noms de marque : la voiture rapide est une Ford Mustang, le briquet un Zippo, l’appareil-photo un Rolleiflex, la machine à écrire une Remington, et ainsi de suite. Au sein des Trente glorieuses, avec des intentions très différentes (la dimension critique des romans de Manchette est rigoureusement absente de ceux de Fleming), ces trois auteurs ont chroniqué l’avènement du fétichisme de la marchandise. Pendant ce temps, Georges Perec écrivait les Choses.

Dimanche en jazz

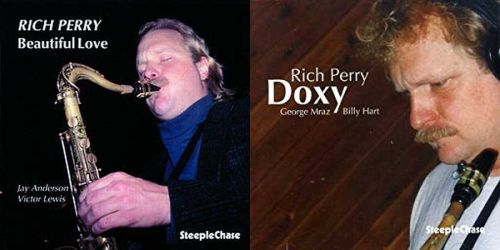

Rich Perry, saxo ténor natif de Cleveland, s’est d’abord fait connaître comme musicien de big band, notamment dans l’orchestre de Thad Jones et Mel Lewis et dans celui de Maria Schneider. Depuis 1993, sous la houlette du label SteepleChase, il mène une double carrière de leader (en trio et en quartet) et de sideman dans le groupe du pianiste Harold Danko. Figure discrète au style anti-démonstratif, c’est par excellence un musicien pour musiciens, menant sa barque avec une calme autorité, en construisant, session après session, un corpus discographique d’une belle cohérence.

Ses albums surgissant rarement chez les disquaires d’occasion, on a été heureux de tomber récemment sur Doxy (1998), excellente session exemplaire de sa manière. Au programme, une poignée de standards (How Deep Is the Ocean, You and the Night and the Music, The Wind and the Rain in Your Hair) et des compositions du répertoire moderne, signées Bill Evans (Blue in Green), Thelonious Monk (Think of One), John Coltrane (Your Lady) et Sonny Rollins (Doxy). Tour à tour granitique à la Joe Henderson et sinueux-insinuant comme Warne Marsh, Perry s’y confirme un improvisateur d’une grande finesse, capable de tenir dix minutes sur un standard sans banalité ni remplissage. Rien de surprenant ni de spectaculaire, mais une intelligence musicale en action dont le charme opère lentement mais sûrement pour peu qu’on lui prête une oreille attentive. À ses côtés, deux vétérans rompus à l’exercice, George Mraz à la contrebasse et Billy Hart à la batterie. Leur interaction est bien mise en valeur par une prise de son chaleureuse. On recommande aussi Beautiful Love (1994).

Durant les dernières années de la vie d’Alain Goraguer, Rémi Foutel avait su gagner la confiance et l’amitié de cet homme notoirement réfractaire à l’exercice de l’entretien et du commentaire sur son travail, qui lui avait ouvert ses archives. La monographie qu’il lui consacre apporte donc du nouveau sur cette grande figure tout en inscrivant son parcours dans le contexte d’une ère de l’industrie musicale à présent révolue.

Durant les dernières années de la vie d’Alain Goraguer, Rémi Foutel avait su gagner la confiance et l’amitié de cet homme notoirement réfractaire à l’exercice de l’entretien et du commentaire sur son travail, qui lui avait ouvert ses archives. La monographie qu’il lui consacre apporte donc du nouveau sur cette grande figure tout en inscrivant son parcours dans le contexte d’une ère de l’industrie musicale à présent révolue.

Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.

Duke Ellington, The Reprise Studio Recordings 1962-1965. Mosaic Records, rééd. Warner/Rhino. Excellent livret de l’historien et pianiste Mark Tucker.