Edmund Crispin

Bon an mal an, la Penguin Collectors Society publie deux numéros de sa revue. Il y a toujours des choses intéressantes à y glaner pour qui aime farfouiller dans les recoins de la petite histoire littéraire.

Dans la livraison de juin 2011, John Bowen exhume de l’oubli Edmund Crispin (de son vrai nom Bruce Montgomery), figure ultra-mineure de l’après-guerre dont le parcours de dilettante a néanmoins quelque chose d’emblématique. Formé à Oxford où il assurait la fonction d’organiste et de chef de chorale, vêtu avec une élégance un peu voyante, Crispin caressa le rêve de devenir compositeur mais sa carrière musicale ne décolla jamais. Son projet de grand opéra n’alla pas plus loin que le premier acte et l’opéra de chambre qu’il écrivit avec son condisciple et ami Kingsley Amis ne connut pas le baptême de la scène. Il se reconvertit dans la musique de films et composa la bande originale de plusieurs comédies populaires des années 1950. Il écrivit également le scénario de l’une d’entre elles, Raising the Wind (Gerald Thomas, 1961).

Dans la livraison de juin 2011, John Bowen exhume de l’oubli Edmund Crispin (de son vrai nom Bruce Montgomery), figure ultra-mineure de l’après-guerre dont le parcours de dilettante a néanmoins quelque chose d’emblématique. Formé à Oxford où il assurait la fonction d’organiste et de chef de chorale, vêtu avec une élégance un peu voyante, Crispin caressa le rêve de devenir compositeur mais sa carrière musicale ne décolla jamais. Son projet de grand opéra n’alla pas plus loin que le premier acte et l’opéra de chambre qu’il écrivit avec son condisciple et ami Kingsley Amis ne connut pas le baptême de la scène. Il se reconvertit dans la musique de films et composa la bande originale de plusieurs comédies populaires des années 1950. Il écrivit également le scénario de l’une d’entre elles, Raising the Wind (Gerald Thomas, 1961).

C’est l’époque, en caricaturant, où tout Anglais éduqué avait deux métiers, le sien et auteur de romans policiers. Crispin en publiera neuf, ainsi que deux recueils de nouvelles. Il buvait, beaucoup. Il but de plus en plus. L’alcoolisme finit par avoir raison de ses dons, si bien que passé les années 1950 il n’écrivit plus guère que des comptes rendus de romans policiers et de science-fiction pour le Sunday Times. Il épousa tardivement sa secrétaire et emménagea dans le Devon, d’où il donnait de longs coups de fil incohérents à ses amis. Il mourut d’une crise cardiaque en 1978, à l’âge de cinquante-six ans.

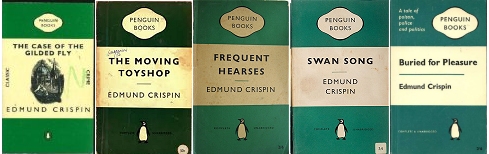

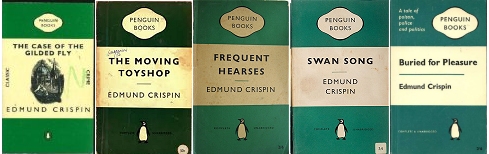

Les romans de détection de Crispin appartiennent au sous-genre du whodunit universitaire où s’illustra notamment Patrick Quentin, mais ils traitent les conventions policières avec une légèreté qui frôle la parodie. Leur héros, l’excentrique et fantasque Gervase Fen, est comme il se doit un détective amateur. Professeur de littérature anglaise à Oxford, il est lui-même auteur de romans policiers. C’est le moment de signaler que Montgomery avait emprunté son pseudonyme d’Edmund Crispin au personnage d’un roman policier de Michael Innes — on nage dans le référentiel jusqu’au cou ! De fait, les romans de Crispin sont truffés d’allusions littéraires et musicales. L’auteur ne se refuse ni les private jokes, ni le pastiche d’une pièce prétendument perdue de Shakespeare, ni les clins d’œil métafictionnels. Outre cet humour désinvolte qui fait, selon Bowen, l’essentiel de leur charme suranné, ils se caractérisent par un goût immodéré pour les cryptogrammes et les mystères impossibles (dont l’inévitable mystère en chambre close), aux solutions compliquées parfois tirées par les cheveux.

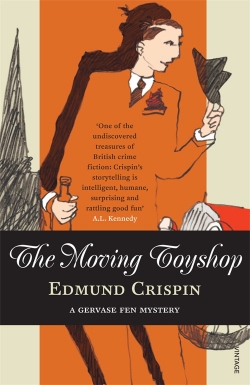

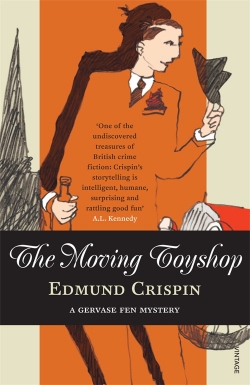

Six des romans de Crispin ont été réédités l’an dernier chez Vintage. Deux d’entre eux ont été traduits en français 1. Selon plusieurs avis convergents, le meilleur du lot serait The Moving Toyshop (non traduit) : un jeune poète découvre le corps d’une vieille dame dans un magasin de jouets. Le lendemain, ce n’est pas seulement le cadavre qui a disparu, mais la boutique tout entière. On se promet d’aller y voir.

1 Un corbillard chasse l’autre (Frequent Hearses) et Prélude et mort d’Isolde (The Case of the Gilded Fly), publiés au Masque.

Valéry et le rompol

Ne m’avez-vous pas raconté l’anecdote de la chambre de bonne de Valéry ?

François Caradec : Ah oui ! Cette chambre de bonne dans laquelle il se réfugiait pour lire des romans policiers, et qu’on lui fiche la paix. Il avait été obligé de louer cette chambre, car il adorait lire des romans policiers, et il ne pouvait pas le faire chez lui. Chaque fois qu’il en lisait un, sa femme arrivait et lui disait : « Mais, malheureux, que fais-tu ? Tu ne te rends pas compte, tu es de l’Académie française ! S’il y avait un journaliste qui arrive et te surprenne ainsi, tu aurais une belle réputation ! Arrête de lire ça ! » Il avait donc loué une chambre tout exprès, et on croyait que c’était pour des raisons amoureuses, des passades, mais pas du tout : quand il est mort, on a retrouvé plein de romans policiers dans cette chambre… Pour Paul Valéry, il faudra bien qu’un jour on ait le droit de dire ce que l’on pense de lui. Je me souviens d’avoir voulu faire autrefois, dans la collection « En verve », chez Pierre Horay, un Paul Valéry en verve, et je n’ai pas eu l’autorisation de la famille Valéry ! Or, tous les bons mots de Valéry, les vacheries qu’il a dites sur les gens, ses pensées, etc. font que l’on s’aperçoit que, la plupart du temps, la pensée la plus profonde de Valéry vient d’un calembour ou d’une contrepèterie, qu’il a arrangé ou amélioré, de telle sorte que cela ne se voie point. Il travaillait comme Raymond Roussel, finalement. C’était vraiment un écrivain. Quand on lit ses œuvres de jeunesse, on se rend compte que c’était d’abord un écrivain drôle, très anarchiste, etc. Puis, ensuite, il est devenu très académique. Et la famille, à l’heure actuelle, considère que Paul Valéry est un académicien et qu’il l’a toujours été. […]

Valéry rigolo, c’est assez inattendu, n’est-ce pas ?

F. C. : Oui mais c’est l’humour du Mercure de France, de la Revue blanche, etc., l’humour symboliste. Au fond, Valéry est un symboliste qui a mal tourné.

Propos recueillis en février 1980 par Jean-Paul Goujon.

Histoires littéraires no 43, juillet-août-septembre 2010,

dossier « Les chantiers de François Caradec ».

Paul Valéry visite à Liège l’Exposition du livre

organisée pour le cinquantenaire du symbolisme

(ce qui daterait, sauf erreur, ces images de 1936).

Photos de presse trouvées à la brocante.

La machine à écrire

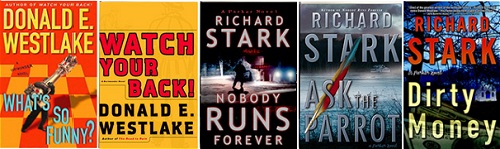

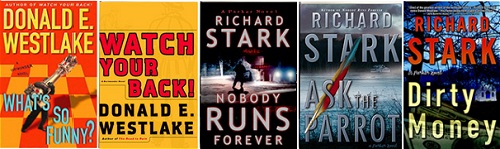

Sur son excellent blog consacré au polar, Actu du noir, Jean-Marc Laherrère nous informe de la parution française d’un nouveau Richard Stark, À bout de course !, ainsi que — caramba ! — de l’existence d’un documentaire d’Antoine Garceau consacré à Donald Westlake. Le film est proposé en supplément au DVD Gaumont des Arnaqueurs de Stephen Frears, paru en avril dernier.

Le rayon noir

Ils aiment le polar et ils sont nantais : comment leur résister ? Les aimables animateurs de Fondu au noir invitent chaque mois un bloguiste à parler de ses polars préférés, et c’est avec plaisir que je me suis livré à l’exercice. Ma contribution se trouve ici. Pour parcourir l’entièreté de la rubrique et enrichir sa liste de lectures dans des proportions inquiétantes, c’est ici. Fondu au noir publie également une revue dédiée au genre, l’Indic. Quand on vous disait qu’ils sont fous !

Westlake dans le texte

Parmi les cent raisons d’aimer Westlake, il y a bien entendu l’incroyable étendue de sa palette : du hard-boiled pur jus au polar hilarant en passant par la sf et le roman social ; de la farce hénaurme à l’humour noir en passant par la mélasse existentielle (Levine ; cycle de Mitch Tobin signé Tucker Coe) et la mélancolie qui serre le cœur (dans ce petit chef-d’œuvre qu’est Ordo).

Il y a la dextérité narrative, dont le décorticage pourrait servir de cours du soir aux romanciers débutants : adresse de la construction, tressage des fils, sens du montage parallèle, science de l’attaque et de la chute d’un chapitre, modulation de la vitesse du récit : savoir exactement où placer une ellipse et où il convient au contraire de dilater.

Il y a, parallèlement aux défis perpétuels que DW semble lancer à sa propre virtuosité, le plaisir de jouer avec – et de déjouer – les attentes du lecteur.

Le début du chapitre 22 de Dégâts des eaux évoque irrésistiblement un lent travelling avant de cinéma. D’abord, un plan d’ensemble en plongée sur un paysage champêtre idyllique où trône une magnifique église (que Westlake décrit avec des métaphores niaises de roman Harlequin : « comme un diamant dans des replis de velours vert ». Hou la, qu’est-ce qui lui prend ? se demande-t-on d’abord). Et puis la caméra s’approche du parking où se rassemble le cortège nuptial, s’arrête complaisamment sur la mariée rosissante et splendide dans sa robe immaculée. Nous voilà assez près d’eux pour entendre la mère de la mariée qui se tamponne les yeux, et paf : « Je t’avais bien dit de ne pas aller jusqu’au bout, sale petite traînée! Tu n’avais qu’à le contenter avec ta main, pour l’amour du ciel ! » Patatras, le tableau idyllique s’effondre d’un seul coup : la mariée est enceinte jusqu’au cou des œuvres du premier venu ; d’ailleurs le marié, sa famille et leurs amis sont de parfaits ploucs, cette noce précipitée pour sauver les convenances est un désastre. Du grand art.

Et encore le sens de la digression calculée que conclut une chute-gag imparable :

C’était un sacré paysage, en effet. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un paysage pareil, à moins de posséder soi-même un des derniers remorqueurs en activité dans le port de New York. D’un côté, Manhattan, étroit couloir encombré de stalagmites ayant perdu leur grotte et exposés à l’air libre sans qu’on sache pourquoi, formant un décor aussi excentrique que spectaculaire. Regardez un peu toutes ces fenêtres ! Y a-t-il vraiment des gens derrière chacune d’entre elles ? Vous voyez tous ces immeubles, mais vous ne voyez absolument personne et, pourtant, vous ne pensez qu’à des êtres humains, et à quel point ils doivent être nombreux pour qu’il existe sur terre un tel paysage.

Voilà pour Manhattan. De l’autre côté, c’est le New Jersey… voilà pour le New Jersey.

Histoire d’os

Et puis celui de l’image inattendue et juste, et donc désopilante.

Après beaucoup d’atermoiements, Josh vient de faire un long et difficile aveu à sa femme en évitant soigneusement de croiser son regard :

Le silence était si pesant à sa gauche qu’il n’avait plus le choix : il tourna les yeux vers sa femme. Le visage d’Ève était un modèle de complexité ou d’abstraction, Josh ne savait pas trop. On aurait dit qu’elle mangeait des escargots pour la première fois.

Argent facile

Le talent à camper en trois lignes le moindre second couteau. Voici, dans Histoire d’os, un marshal de province du genre bouledogue :

Mais Fenton aimait jouer au chef, et sans cesse il faisait des petits bruits de chef, auxquels personne ne prêtait attention généralement. De même, il aurait bien voulu que les gars de l’équipe l’appellent Chef, mais inutile de rêver.

Histoire d’os

Des petits bruits de chef !! On jurerait qu’il décrit le mien (et le vôtre aussi sans doute).

Il y a enfin tous les à-côtés, indissociables en fait de la verve narrative de DW, et sources d’une intense jubilation : les running gags (conversations des habitués du O.J. Bar & Grill, démêlés de Dortmunder avec la modernité de l’époque – qu’elle prenne l’aspect d’un répondeur automatique, d’un téléphone portable ou d’un livreur de FedEx), les dialogues de sourds, les remarques incidentes sur les absurdités du comportement humain.

La maison était telle qu’il l’avait décrite. Vaste, opulente et plongée dans l’obscurité à l’exception de l’incontournable lumière dans le couloir que les occupants laissent allumée pour signaler aux voleurs qu’il n’y a personne à l’intérieur.

Au pire qu’est-ce qu’on risque ?

Il y a bien d’autres choses encore, dont nous reparlerons peut-être.

(Traductions : Dégâts des eaux, Histoire d’os : Jean Esch ; Au pire qu’est-ce qu’on risque ? Marie-Caroline Aubert ; Argent facile : Mathilde Martin.)

On se console comme on peut

Restent à traduire en français :

De Donald Westlake :

I Gave at the Office (1971)

Help I’m Being Held Prisoner (1974)

A Likely Story (1984)

High Adventure (1985)

Sacred Monster (1989)

Watch your Back ! [Dortmunder] (2005)

What’s so Funny ? [Dortmunder] (2007)

Get Real [Dortmunder] (à paraître le 17 juillet 2009)

De Richard Stark :

Nobody Runs Forever (2004)

Ask the Parrot (2006)

Dirty Money (2008)

Au boulot, Rivages !

Un cirque à lui tout seul

Que faisiez-vous avant d’écrire ?

Donald Westlake : Eh bien, j’étais un enfant, et je passais la plupart de mon temps à attendre Noël. À Noël, on m’offrait des choses avec lesquelles j’aimais jouer, et à l’âge de onze ans, j’ai découvert que j’aimais jouer avec les mots plus qu’avec aucune autre chose. J’ai découvert que j’étais écrivain. Je ne savais pas vraiment ce que cela voulait dire, sauf que j’aimais les mots. J’aimais fabriquer des phrases qui avaient une résonance très dramatique. D’après les livres que j’avais lus et les films que j’avais vus, j’ai compris que c’était ma nature. Cela m’a pris des années pour découvrir quelle sorte d’écrivain j’étais, mais j’étais sûr d’en être un. J’ai fait d’autres métiers car l’écriture ne suffisait pas à me faire vivre pendant un certain temps. Mais j’étais écrivain quand même, et je n’ai pratiquement rien fait avant d’écrire.

On peut le dire d’une autre façon : j’avais peur. J’étais un enfant qui se trouvait constamment en difficulté. Et quand vous ne cessez d’avoir des ennuis, vous devez raconter quelque chose aux adultes qui permette de vous en sortir. Vous avez constamment peur, parce que vous savez que vous n’allez pas vous en tirer comme ça. Et à l’âge de onze ans j’ai découvert que j’aimais les mots en partie parce qu’ils m’aidaient à m’en sortir. C’est ce qu’ils ont continué à faire depuis lors.

Vous avez dit un jour que l’objectif principal d’un écrivain était de ne pas ennuyer le lecteur. Pensez-vous que le but de l’écrivain est de distraire avant tout ?

D.W. : Quand j’écris, je suis un cirque à moi tout seul. Je suis le jongleur, je suis le lion, je suis l’ours acrobate et je suis les clowns. Je m’amuse comme vous pouvez vous amuser à regarder quelqu’un qui fait des tours d’adresse. Jongler est ce qu’il y a de mieux. J’espère que ce plaisir arrive à passer dans les livres. Les écrivains dont j’aime les livres sont ceux qui me donnent la même impression en tant que lecteur. Ils sont un cirque à eux tout seuls et vous disent : « Regardez ce que je sais faire ! » S’ils s’amusent, je sais qu’ils vont m’amuser aussi.

[…]

Ce n’est jamais facile d’écrire. Ou c’est impossible, ou cela vient naturellement. Il y a des livres que je n’ai jamais terminés parce qu’ils sont devenus impossibles en cours d’écriture. […]

Pour ma part, je ne fais jamais de plan. Habituellement, je connais un, deux ou trois personnages qui vont me permettre d’écrire la première phrase. Une fois que je connais la première phrase, je suis paré pour la suite. Parfois, si j’ai de la chance, je connais la fin. La plupart du temps, je ne la connais pas, et quand j’y arrive, je dois tout reprendre et changer un tas de choses. Je ne connais jamais le milieu de l’histoire avant d’y parvenir.

[…]

Un jumeau singulier reste quand même un livre très drôle. Pensez-vous que les livres les plus pessimistes sont aussi finalement les plus drôles?

D.W. : Qu’est-ce que la comédie ? Ce sont des choses qui ne tournent pas comme elles devraient. Le pilleur de banque arrive, et il n’y a pas de place où garer sa voiture. Vue sous cet angle, la comédie est pessimiste. Mais qu’est-ce que la tragédie ? Exactement la même chose. Je ne sais toujours pas pourquoi parfois c’est la comédie, parfois la tragédie. Les histoires c’est toujours à propos de quelque chose qui, soudain, tourne mal.

Propos recueillis par François Guérif. Polar n° 22, 15 janvier 1982.

Dans la livraison de juin 2011, John Bowen exhume de l’oubli Edmund Crispin (de son vrai nom Bruce Montgomery), figure ultra-mineure de l’après-guerre dont le parcours de dilettante a néanmoins quelque chose d’emblématique. Formé à Oxford où il assurait la fonction d’organiste et de chef de chorale, vêtu avec une élégance un peu voyante, Crispin caressa le rêve de devenir compositeur mais sa carrière musicale ne décolla jamais. Son projet de grand opéra n’alla pas plus loin que le premier acte et l’opéra de chambre qu’il écrivit avec son condisciple et ami Kingsley Amis ne connut pas le baptême de la scène. Il se reconvertit dans la musique de films et composa la bande originale de plusieurs comédies populaires des années 1950. Il écrivit également le scénario de l’une d’entre elles, Raising the Wind (Gerald Thomas, 1961).

Dans la livraison de juin 2011, John Bowen exhume de l’oubli Edmund Crispin (de son vrai nom Bruce Montgomery), figure ultra-mineure de l’après-guerre dont le parcours de dilettante a néanmoins quelque chose d’emblématique. Formé à Oxford où il assurait la fonction d’organiste et de chef de chorale, vêtu avec une élégance un peu voyante, Crispin caressa le rêve de devenir compositeur mais sa carrière musicale ne décolla jamais. Son projet de grand opéra n’alla pas plus loin que le premier acte et l’opéra de chambre qu’il écrivit avec son condisciple et ami Kingsley Amis ne connut pas le baptême de la scène. Il se reconvertit dans la musique de films et composa la bande originale de plusieurs comédies populaires des années 1950. Il écrivit également le scénario de l’une d’entre elles, Raising the Wind (Gerald Thomas, 1961).