Dortmunder en pièces détachées

John Archibald Dortmunder est un accident génétique. Pour comprendre les circonstances de sa naissance, un retour en arrière s’impose. Ceux qui connaissent l’histoire peuvent sauter les deux prochains paragraphes.

En 1962, Donald Westlake publie The Hunter (Comme une fleur) sous le pseudonyme de Richard Stark : premier d’une longue série de polars mettant en scène le truand Parker — mais cela, il l’ignore encore : c’est à la demande de l’éditeur qu’il en fera un personnage récurrent. « Je m’étais dit qu’une façon d’aborder l’émotion dans le genre policier était de la supprimer totalement. J’avais écrit plusieurs livres pour Random House, et je voulais tenter quelque chose d’un peu différent chez un autre éditeur. C’est ainsi que j’ai essayé d’écrire un roman en laissant l’émotion de côté 1. » Parker est un braqueur professionnel, brutal et sans scrupules. Ses aventures obéissent à un schéma quasi immuable (au début surtout; par la suite, la série évoluera) : préparation minutieuse d’un coup, réunion d’une équipe plus ou moins compétente, exécution sans faille du casse, après quoi se glisse une anicroche qui oblige Parker à réparer les pots cassés en laissant derrière lui des monceaux de cadavres. C’est de la littérature industrielle si l’on veut, mais parfaitement usinée. On peut même y lire en filigrane un commentaire sur la dégradation du rêve américain et son contrecoup sur les classes moyennes — et plus fondamentalement encore, sur l’autodestruction du capitalisme par les moyens mêmes qui le constituent. Le cow-boy romantique d’autrefois est devenu un gangster insensible et implacable. En même temps, comme on l’a souvent remarqué, Parker personnifie le « dernier des travailleurs indépendants ». C’est un loup solitaire et anachronique (au début de Comme une fleur, il franchit rageusement à pied le pont George Washington, seul de son espèce au milieu de la société automobile), un artisan du casse face au trust du crime organisé (ce gangstérisme salarié et fonctionnarisé qui représente l’envers exact, la doublure du système capitaliste, et qu’il affronte dans la Clique). Dans le Septième, qui sont les complices de Parker ? Des chômeurs, des déclassés, des petits artisans : l’ancien patron d’un cinéma de quartier qui a dû fermer ses portes depuis que la télévision cloue les gens chez eux ; un ébéniste en faillite dont les meubles (d’excellente facture, mais d’un prix de revient trop élevé) ne pouvaient rivaliser avec la concurrence de la fabrication industrielle (médiocre mais bon marché) ; et ainsi de suite. Pour survivre, tous n’ont d’autre ressource que de se reconvertir dans le crime (artisanal, lui aussi). Tous seront impitoyablement flingués. Même au sein d’une série répétitive (et peut-être en raison même de ce caractère répétitif qui est comme le miroir de la société industrielle), Stark-Westlake parvient à injecter un propos incisif, fondé sur une observation sociologique et comportementale précise.

En 1962, Donald Westlake publie The Hunter (Comme une fleur) sous le pseudonyme de Richard Stark : premier d’une longue série de polars mettant en scène le truand Parker — mais cela, il l’ignore encore : c’est à la demande de l’éditeur qu’il en fera un personnage récurrent. « Je m’étais dit qu’une façon d’aborder l’émotion dans le genre policier était de la supprimer totalement. J’avais écrit plusieurs livres pour Random House, et je voulais tenter quelque chose d’un peu différent chez un autre éditeur. C’est ainsi que j’ai essayé d’écrire un roman en laissant l’émotion de côté 1. » Parker est un braqueur professionnel, brutal et sans scrupules. Ses aventures obéissent à un schéma quasi immuable (au début surtout; par la suite, la série évoluera) : préparation minutieuse d’un coup, réunion d’une équipe plus ou moins compétente, exécution sans faille du casse, après quoi se glisse une anicroche qui oblige Parker à réparer les pots cassés en laissant derrière lui des monceaux de cadavres. C’est de la littérature industrielle si l’on veut, mais parfaitement usinée. On peut même y lire en filigrane un commentaire sur la dégradation du rêve américain et son contrecoup sur les classes moyennes — et plus fondamentalement encore, sur l’autodestruction du capitalisme par les moyens mêmes qui le constituent. Le cow-boy romantique d’autrefois est devenu un gangster insensible et implacable. En même temps, comme on l’a souvent remarqué, Parker personnifie le « dernier des travailleurs indépendants ». C’est un loup solitaire et anachronique (au début de Comme une fleur, il franchit rageusement à pied le pont George Washington, seul de son espèce au milieu de la société automobile), un artisan du casse face au trust du crime organisé (ce gangstérisme salarié et fonctionnarisé qui représente l’envers exact, la doublure du système capitaliste, et qu’il affronte dans la Clique). Dans le Septième, qui sont les complices de Parker ? Des chômeurs, des déclassés, des petits artisans : l’ancien patron d’un cinéma de quartier qui a dû fermer ses portes depuis que la télévision cloue les gens chez eux ; un ébéniste en faillite dont les meubles (d’excellente facture, mais d’un prix de revient trop élevé) ne pouvaient rivaliser avec la concurrence de la fabrication industrielle (médiocre mais bon marché) ; et ainsi de suite. Pour survivre, tous n’ont d’autre ressource que de se reconvertir dans le crime (artisanal, lui aussi). Tous seront impitoyablement flingués. Même au sein d’une série répétitive (et peut-être en raison même de ce caractère répétitif qui est comme le miroir de la société industrielle), Stark-Westlake parvient à injecter un propos incisif, fondé sur une observation sociologique et comportementale précise.

Et Dortmunder ? Patience, il arrive. En 1967, Westlake s’embourbe dans la rédaction d’un nouveau Parker. Il décide alors de recommencer le livre en le transformant en comédie. Ce sera Pierre qui roule, premier épisode de la geste de Dortmunder, le guignard de la cambriole, l’antithèse burlesque de Parker. La saga de Parker était une parodie sérieuse du style comportemental hérité du roman hard-boiled. Les Dortmunder seront la parodie de cette parodie. Et le comble sera atteint dans Jimmy the Kid, dans lequel Dortmunder et Kelp s’inspirent… d’un roman de Richard Stark pour monter un kidnapping d’enfant. Et naturellement tout ce qui réussit à la perfection pour Parker foire lamentablement pour Dortmunder et sa bande de bras cassés. C’est un sommet d’autodérision.

Et Dortmunder ? Patience, il arrive. En 1967, Westlake s’embourbe dans la rédaction d’un nouveau Parker. Il décide alors de recommencer le livre en le transformant en comédie. Ce sera Pierre qui roule, premier épisode de la geste de Dortmunder, le guignard de la cambriole, l’antithèse burlesque de Parker. La saga de Parker était une parodie sérieuse du style comportemental hérité du roman hard-boiled. Les Dortmunder seront la parodie de cette parodie. Et le comble sera atteint dans Jimmy the Kid, dans lequel Dortmunder et Kelp s’inspirent… d’un roman de Richard Stark pour monter un kidnapping d’enfant. Et naturellement tout ce qui réussit à la perfection pour Parker foire lamentablement pour Dortmunder et sa bande de bras cassés. C’est un sommet d’autodérision.

Dortmunder, pas plus que Parker, n’avait été conçu pour devenir le héros d’une série. Les voies de la création étant imprévisibles, il aura inspiré à Westlake une douzaine de romans, ainsi qu’une poignée de nouvelles publiées au fil des ans dans des journaux et des magazines, et que voici réunies en recueil. Romancier jusqu’au bout des ongles, Westlake est aussi un excellent nouvelliste, comme en témoignaient déjà Drôle d’alibi et En pièces détachées. On y perd inévitablement les digressions, le plaisir de musarder en multipliant personnages et situations qui se télescopent, qui font le charme de ses romans. Mais la drôlerie, le ton satirique, le sens de l’absurde sont au rendez-vous, de même que l’invention toujours renouvelée de situations ahurissantes. Les aspirants nouvellistes apprécieront son sens de l’attaque digne d’un grand soliste de jazz, la première phrase plantée comme un dard qui met aussitôt le lecteur en situation. Le plus souvent, Westlake s’emploie à plonger Dortmunder dans un milieu étranger (une réception de Noël, le monde du turf, des collectionneurs d’art friqués ou des joueurs de poker professionnel, et même, horreur ! la campagne), où son grand corps efflanqué jure comme un coup de poing au milieu de la figure, et à le regarder se dépatouiller. Avec Quoi encore ?, tels Seinfeld, Constanza et leur show about nothing, il s’amuse en virtuose à construire une nouvelle sur rien : Dortmunder sort de chez lui pour faire une course, et c’est tout ; le récit repose sur la difficulté insoupçonnée qu’il y a à se rendre d’un point A à un point B. Trop d’escrocs, qui transforme une banque braquée de tous les côtés en cabine de paquebot des Marx Brothers, est peut-être la plus belle fleur du bouquet.

Dortmunder, pas plus que Parker, n’avait été conçu pour devenir le héros d’une série. Les voies de la création étant imprévisibles, il aura inspiré à Westlake une douzaine de romans, ainsi qu’une poignée de nouvelles publiées au fil des ans dans des journaux et des magazines, et que voici réunies en recueil. Romancier jusqu’au bout des ongles, Westlake est aussi un excellent nouvelliste, comme en témoignaient déjà Drôle d’alibi et En pièces détachées. On y perd inévitablement les digressions, le plaisir de musarder en multipliant personnages et situations qui se télescopent, qui font le charme de ses romans. Mais la drôlerie, le ton satirique, le sens de l’absurde sont au rendez-vous, de même que l’invention toujours renouvelée de situations ahurissantes. Les aspirants nouvellistes apprécieront son sens de l’attaque digne d’un grand soliste de jazz, la première phrase plantée comme un dard qui met aussitôt le lecteur en situation. Le plus souvent, Westlake s’emploie à plonger Dortmunder dans un milieu étranger (une réception de Noël, le monde du turf, des collectionneurs d’art friqués ou des joueurs de poker professionnel, et même, horreur ! la campagne), où son grand corps efflanqué jure comme un coup de poing au milieu de la figure, et à le regarder se dépatouiller. Avec Quoi encore ?, tels Seinfeld, Constanza et leur show about nothing, il s’amuse en virtuose à construire une nouvelle sur rien : Dortmunder sort de chez lui pour faire une course, et c’est tout ; le récit repose sur la difficulté insoupçonnée qu’il y a à se rendre d’un point A à un point B. Trop d’escrocs, qui transforme une banque braquée de tous les côtés en cabine de paquebot des Marx Brothers, est peut-être la plus belle fleur du bouquet.

Le recueil est précédé d’une préface dans laquelle Westlake revient avec humour sur la genèse du personnage. Comme naguère sa préface à Levine, c’est un texte passionnant sur le fonctionnement de l’imagination créatrice, la manière dont un personnage vit en soi et ressurgit ponctuellement à la faveur d’une image ou d’une phrase qui s’imposent à l’esprit avec une évidence indubitable. Il y est question aussi de l’importance mystérieuse des noms de personnages dans leur caractérisation. À une époque, une singulière embrouille contractuelle avec un studio de cinéma faillit priver Westlake du droit d’employer le nom de Dortmunder. Qu’à cela ne tienne, il suffirait de le rebaptiser pour continuer à raconter ses aventures en contrebande. Seulement, aucun autre nom ne collait au personnage, et quand enfin Westlake se décida pour celui de John Rumsey, ce fut pour découvrir ce fait aussi inexplicable qu’irréfutable : Rumsey était plus petit que Dortmunder ; le premier mesure 1,80 m, le second 1,73 m au maximum. Le caractère du personnage s’en trouvait imperceptiblement modifié. Et de même pour les autres membres de sa bande. En est sortie une curieuse nouvelle, Fugue en crimes mineurs, où Dortmunder et Kelp (devenus Rumsey et Algy), ni tout à fait eux-mêmes ni tout à fait deux autres, paraissent se mouvoir dans un univers parallèle, à la fois familier et méconnaissable, digne de l’Univers en folie de Fredric Brown.

Donald WESTLAKE, Voleurs à la douzaine (Thieves’ Dozen). Traduction de Jean Esch. Rivages, 2008, 218 p.

Donald WESTLAKE, Voleurs à la douzaine (Thieves’ Dozen). Traduction de Jean Esch. Rivages, 2008, 218 p.

1. Polar n° 22, janvier 1982.

Traduttore, traditore

Tout se paie. Sauvé de justesse de la prison par un avocat aussi rompu qu’Alan Shore et Denny Crane à l’art du sophisme juridique, Dortmunder n’a pas d’autre choix que d’accepter la proposition d’Anthony Chauncey : simuler un cambriolage chez ce riche play-boy et subtiliser une toile de maître dans le but d’escroquer l’assurance. Mais Chauncey compte aussi escroquer son voleur dans l’opération, lequel s’emploie donc à lui rendre la pareille. D’où il s’ensuit un affolant chassé-croisé de tableaux vrais et faux, qui culminera par une pantalonnade burlesque — en armures médiévales — dans un château écossais.

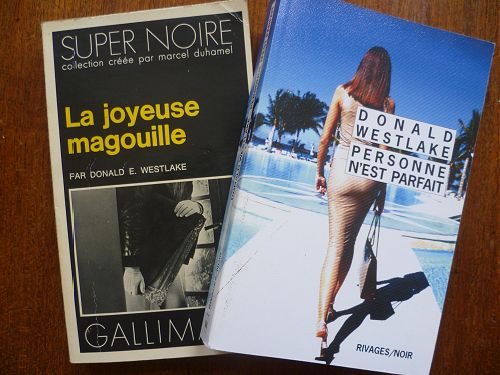

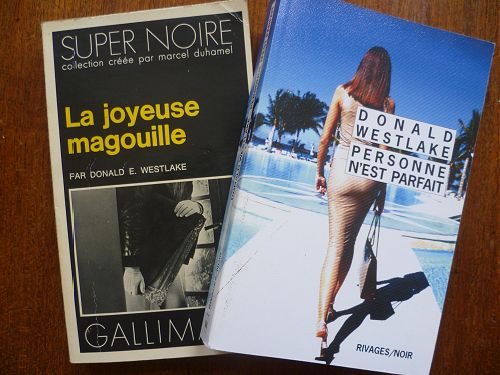

De tous les Westlake parus dans la Série noire, la Joyeuse Magouille est celui dont la révision du texte français s’imposait le plus : non seulement parce que cette quatrième aventure de Dortmunder avait subi des coupes spectaculaires (conformément au calibrage standard qui fut longtemps de mise au sein de la collection), mais encore parce que le traducteur avait cru bon de truffer le dialogue de termes d’argot à la Auguste Le Breton, déjà datés à l’époque et incompatibles avec le style et l’univers westlakiens — qui en devenaient méconnaissables.

De la première à cette nouvelle édition (rebaptisée Personne n’est parfait de manière plus conforme au titre original), « Je crois que j’ai un bon blot » est ainsi devenu « Je crois que je suis sur un bon coup » (un exemple parmi beaucoup d’autres), et le volume se trouve accru de près de cent pages — ce qui, même en tenant compte de la composition plus serrée de la Série noire, donne une idée de l’ampleur du charcutage. Qu’est-ce qui nous est restitué ? Des paragraphes et quelquefois des scènes entières, des développements sur le background des personnages, quantité de notations descriptives ou caustiques, ou encore les impayables conversations des habitués du bar et grill O.J. — où se réunissent Dortmunder et sa bande de bras cassés —, qui sont l’un des running gags de la série. En somme, tout ce qui, au-delà de l’intrigue, fait le sel et l’ambiance d’un roman de Westlake (et celui-ci, sans être le meilleur Dortmunder, est un excellent cru), tout ce qui fait qu’on a plaisir à le lire.

Donald WESTLAKE, Personne n’est parfait (Nobody’s Perfect). Traduction d’Henri Collat revue et complétée par Patricia Christian.

Donald WESTLAKE, Personne n’est parfait (Nobody’s Perfect). Traduction d’Henri Collat revue et complétée par Patricia Christian.

Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p.

Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p.

Westlake rides again

On en a tous rêvé, c’est arrivé à Josh. Un beau matin, il reçoit par la poste un chèque de 1 000 $ d’une compagnie qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam. Le mois suivant, rebelote, et pareil les mois d’après, et comme ça durant sept ans, sans explication. L’adresse d’expédition est incomplète sur l’enveloppe, il n’y a jamais de réponse quand il cherche à joindre ces gens au téléphone. Au début, Josh est intrigué, et vaguement embarrassé. Et puis il s’habitue et finit par trouver ça normal. C’est de l’argent facilement gagné, un agréable complément à son salaire, grâce auquel il peut s’installer dans la vie (il se marie, a un enfant), emménager dans un appartement plus vaste — les chèques continuent mystérieusement de le suivre à sa nouvelle adresse. Et puis un jour, il apprend enfin pourquoi il a été payé. Et il comprend sa douleur.

On en a tous rêvé, c’est arrivé à Josh. Un beau matin, il reçoit par la poste un chèque de 1 000 $ d’une compagnie qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam. Le mois suivant, rebelote, et pareil les mois d’après, et comme ça durant sept ans, sans explication. L’adresse d’expédition est incomplète sur l’enveloppe, il n’y a jamais de réponse quand il cherche à joindre ces gens au téléphone. Au début, Josh est intrigué, et vaguement embarrassé. Et puis il s’habitue et finit par trouver ça normal. C’est de l’argent facilement gagné, un agréable complément à son salaire, grâce auquel il peut s’installer dans la vie (il se marie, a un enfant), emménager dans un appartement plus vaste — les chèques continuent mystérieusement de le suivre à sa nouvelle adresse. Et puis un jour, il apprend enfin pourquoi il a été payé. Et il comprend sa douleur.

À force de fréquenter Westlake, on commence à identifier les quelques scénarios sur lesquels il brode des variations toujours nouvelles. Il y a le scénario « chasse au trésor » que se disputent des barjots diversement allumés, et cela donne l’excellent Aztèques dansants ou l’ennuyeux Château en esbroufe ; le scénario du « casse impossible », qui inspire aussi bien les aventures hard-boiled de Parker, signées Richard Stark, que leur parodie, la série des Dortmunder : dévaliser une ville entière ou un casino flottant, démonter un château pierre à pierre, voler une banque (pas le contenu du coffre : le bâtiment lui-même) ou un magot enterré au fond d’une vallée engloutie, etc. ; enfin le scénario du gars ordinaire qui cherche à se tirer du pétrin inextricable où il s’est fourré, et dont il est parfois l’instigateur. Ici l’on reconnaît le Pigeon d’argile, N’exagérons rien (ou les mésaventures criminelles d’un critique de cinéma, « Super noire » no 101 ; c’est épuisé, c’est tordant, ne le loupez pas si vous tombez dessus), Adios Schéhérazade, Mort de trouille et plusieurs autres.

Argent facile appartient à cette dernière famille. Le point de départ est formidable, la suite un thriller humoristique de très bonne tenue comme Westlake en a beaucoup écrit, avec des rebondissements inattendus et d’autres plus conventionnels, et dans lequel s’ébattent des personnages dangereux et pittoresques – depuis l’espion sur la touche devenu le chauffeur d’une vieille toquée jusqu’au comédien off-off-Broadway qui affronte des tueurs professionnels en recourant à la « Méthode ». Westlake a un métier considérable qui fait qu’on le lit toujours d’une traite — verve narrative, sens du dialogue, ironie constante, comparaisons désopilantes qui déboulent comme un chien dans un jeu de quilles. Mais comme on attend beaucoup de lui, on aimerait qu’il nous surprenne à tous les coups ; qu’il renoue avec le génie de l’énormité burlesque de ses grands jours, ou retrouve un sujet de la force d’Ordo ou du Couperet.

Tout en continuant à publier de l’inédit westlakien à jet régulier1, Rivages poursuit la réédition en poche de titres épuisés, dans des traductions revues et enfin complètes. Ainsi a reparu il y a quelques mois Pierre qui roule, très bon premier chapitre de la saga de Dortmunder (et, par parenthèse, le seul Dortmunder ayant donné lieu à une adaptation satisfaisante au cinéma : The Hot Rock/les Quatre Malfrats de Peter Yates [1972], disponible en dvd Z1 sans stf). Ainsi vient de ressurgir un titre longtemps introuvable et chéri des amateurs, qui se le refilaient depuis des lustres comme une bonne adresse.

Tout en continuant à publier de l’inédit westlakien à jet régulier1, Rivages poursuit la réédition en poche de titres épuisés, dans des traductions revues et enfin complètes. Ainsi a reparu il y a quelques mois Pierre qui roule, très bon premier chapitre de la saga de Dortmunder (et, par parenthèse, le seul Dortmunder ayant donné lieu à une adaptation satisfaisante au cinéma : The Hot Rock/les Quatre Malfrats de Peter Yates [1972], disponible en dvd Z1 sans stf). Ainsi vient de ressurgir un titre longtemps introuvable et chéri des amateurs, qui se le refilaient depuis des lustres comme une bonne adresse.

Hommage aux soutiers besogneux de la littérature industrielle, Adios Schéhérazade occupe une place à part dans l’œuvre de Westlake. Ce livre délectable narre les déboires tragicomiques d’un auteur de romans pornos bas de gamme victime d’une panne d’inspiration. Universitaire raté, ancien livreur de bière, Edwin Topliss (topless ?) est devenu le nègre d’un autre polygraphe monté en grade (il écrit à présent des romans d’espionnage), auquel il doit fournir un manuscrit par mois. Sa femme est enceinte, le ménage vit au-dessus de ses moyens, il faut qu’il ponde son satané porno mensuel. Bref, son blocage le plonge dans une panade inénarrable dans laquelle il s’enfonce un peu plus à mesure qu’il cherche à se tirer d’affaire. Non seulement ses aléas sont irrésistibles, mais Westlake en profite pour parodier de réjouissante manière le grand poncif du roman moderne : le roman dans le roman, le roman-en-train-de-s’écrire-d’un-créateur-en-mal-d’inspiration, la scie du « je n’arrive plus à écrire et j’écris pour dire que je n’arrive plus à écrire », qui tire ici tout son sel d’être placée dans la bouche d’un pornographe de troisième ordre, plutôt que dans celle d’un littérateur d’avant-garde. Imaginez un 8 ½ mettant en scène un émule de John B. Root et qui serait réalisé par Billy Wilder, et vous aurez une idée du résultat. Chaque chapitre est un nouveau départ où le malheureux Topliss tente de commencer son pensum érotique, et se noie de plus belle dans les digressions et le ennuis d’amplitude croissante. Au passage, il nous dévoile toutes les ficelles du métier : les quatre canevas types d’un bon porno, l’art de tirer à la ligne pour atteindre les 150 000 signes standards en réinjectant dans l’ouvrage nouveau des morceaux d’anciens livres. C’est si bien observé qu’on jurerait que Westlake a fait ses classes dans le genre. L’intéressé s’en est mollement défendu. Reste qu’Adios Schéhérazade sent, comme on dit, le vécu. Rarement la solitude et l’angoisse d’un forçat de l’Underwood furent aussi bien dépeintes. Westlake vit de sa plume, il a publié plus de soixante-dix romans sous au moins huit pseudonymes pour nourrir ses sept enfants. De sorte qu’il est tentant de voir en Edwin Topliss son double malchanceux, chargé d’exorciser la hantise secrète de tout écrivain, quel que soit son talent : se retrouver du jour au lendemain à court d’imagination 2. Si vous cherchez un livre à emporter en vacances, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Hommage aux soutiers besogneux de la littérature industrielle, Adios Schéhérazade occupe une place à part dans l’œuvre de Westlake. Ce livre délectable narre les déboires tragicomiques d’un auteur de romans pornos bas de gamme victime d’une panne d’inspiration. Universitaire raté, ancien livreur de bière, Edwin Topliss (topless ?) est devenu le nègre d’un autre polygraphe monté en grade (il écrit à présent des romans d’espionnage), auquel il doit fournir un manuscrit par mois. Sa femme est enceinte, le ménage vit au-dessus de ses moyens, il faut qu’il ponde son satané porno mensuel. Bref, son blocage le plonge dans une panade inénarrable dans laquelle il s’enfonce un peu plus à mesure qu’il cherche à se tirer d’affaire. Non seulement ses aléas sont irrésistibles, mais Westlake en profite pour parodier de réjouissante manière le grand poncif du roman moderne : le roman dans le roman, le roman-en-train-de-s’écrire-d’un-créateur-en-mal-d’inspiration, la scie du « je n’arrive plus à écrire et j’écris pour dire que je n’arrive plus à écrire », qui tire ici tout son sel d’être placée dans la bouche d’un pornographe de troisième ordre, plutôt que dans celle d’un littérateur d’avant-garde. Imaginez un 8 ½ mettant en scène un émule de John B. Root et qui serait réalisé par Billy Wilder, et vous aurez une idée du résultat. Chaque chapitre est un nouveau départ où le malheureux Topliss tente de commencer son pensum érotique, et se noie de plus belle dans les digressions et le ennuis d’amplitude croissante. Au passage, il nous dévoile toutes les ficelles du métier : les quatre canevas types d’un bon porno, l’art de tirer à la ligne pour atteindre les 150 000 signes standards en réinjectant dans l’ouvrage nouveau des morceaux d’anciens livres. C’est si bien observé qu’on jurerait que Westlake a fait ses classes dans le genre. L’intéressé s’en est mollement défendu. Reste qu’Adios Schéhérazade sent, comme on dit, le vécu. Rarement la solitude et l’angoisse d’un forçat de l’Underwood furent aussi bien dépeintes. Westlake vit de sa plume, il a publié plus de soixante-dix romans sous au moins huit pseudonymes pour nourrir ses sept enfants. De sorte qu’il est tentant de voir en Edwin Topliss son double malchanceux, chargé d’exorciser la hantise secrète de tout écrivain, quel que soit son talent : se retrouver du jour au lendemain à court d’imagination 2. Si vous cherchez un livre à emporter en vacances, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Donald WESTLAKE, Argent facile (Money for Nothing). Traduction de Mathilde Martin. Rivages/Thriller, 2007, 283 p.

Donald WESTLAKE, Argent facile (Money for Nothing). Traduction de Mathilde Martin. Rivages/Thriller, 2007, 283 p.

Pierre qui roule (The Hot Rock). Traduction d’Alexis G. Nolent. Rivages/Noir n° 628, 2007, 300 p.

Pierre qui roule (The Hot Rock). Traduction d’Alexis G. Nolent. Rivages/Noir n° 628, 2007, 300 p.

Adios Schéhérazade (id.). Traduction de Marcel Duhamel et Laurette Brunius. Rivages/Noir n° 650, 2007, 220 p.

Adios Schéhérazade (id.). Traduction de Marcel Duhamel et Laurette Brunius. Rivages/Noir n° 650, 2007, 220 p.

1 Et il y a du boulot. Depuis Argent facile, paru en anglais en 2003, Westlake a publié un recueil de nouvelles (Thieves’ Dozen), deux Dortmunder (Watch Your Back ! et What’s so Funny ?) et trois Parker (Break Out, Nobody Runs Forever et Ask the Parrot). Comme il le dit lui-même dans sa bibliographie : « As the hunted boy said about Robert Mitchum in Night of the Hunter, « Don’t it never sleep? » »

2 Cette hantise reparaîtra quelque quinze ans plus tard dans le Contrat, roman par ailleurs fort décevant en raison d’une intrigue filandreuse dont on devine l’issue cent pages avant la fin (c’est si évident qu’on se dit que Westlake nous mène en bateau et nous surprendra au dernier moment par un retournement à sa façon ; et puis non). Mais le tableau des mœurs éditoriales américaines en dit aussi long qu’un essai d’André Schiffrin. Et la crise de créativité d’un auteur de best-sellers donne lieu derechef à des morceaux fort boyautants.

Westlake (addendum)

À la riche salve westlakienne de l’année, il faut ajouter Mort de trouille, suspense récréatif qui fut écrit dans la foulée du Couperet, sans autre ambition de la part de Westlake que de (se) divertir, et qui y réussit fort bien. Point de départ classique : Barry et Lola s’aiment d’amour tendre mais tirent le diable par la queue. Ils décident de monter une escroquerie à l’assurance-vie en Amérique latine, où est née Lola, et où il sera plus facile de brouiller les pistes en achetant quelques complicités locales. Barry simulera une mort accidentelle et se planquera chez des parents, Lola rentrera aux États-Unis jouer les veuves éplorées en attendant le versement de la prime ; après quoi il ne restera plus à Barry qu’à revenir à New York sous une fausse identité. Le plan fonctionne comme sur des roulettes, et puis les ennuis se mettent à pleuvoir en cascade, lorsque le prétendu défunt, paumé dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue, se retrouve avec à ses trousses un flic corrompu, un enquêteur des assurances flairant anguille sous roche – parce que le dossier est trop parfait – et ses dangereux crétins de cousins par alliance qui guignent une part du pactole et calculent que l’arnaque aura plus de chance de réussir si le faux mort le devient pour de bon. C’est léger, drôle et rondement mené, avec des rebondissements qui ne sont jamais tout à fait ceux qu’on anticipe : du travail de pro, où l’on mesure une fois encore la variété d’inspiration de Westlake et son talent à se couler dans la peau d’un personnage, en adoptant le niveau de langue conforme à son caractère, son éducation, sa situation sociale (comme le Couperet, Adios Schéhérazade, le Pigeon d’argile ou Un jumeau singulier, le roman est écrit à la première personne). Recommandé aux insomniaques et aux ferroviaires, pour reprendre la formule de Manchette.

À la riche salve westlakienne de l’année, il faut ajouter Mort de trouille, suspense récréatif qui fut écrit dans la foulée du Couperet, sans autre ambition de la part de Westlake que de (se) divertir, et qui y réussit fort bien. Point de départ classique : Barry et Lola s’aiment d’amour tendre mais tirent le diable par la queue. Ils décident de monter une escroquerie à l’assurance-vie en Amérique latine, où est née Lola, et où il sera plus facile de brouiller les pistes en achetant quelques complicités locales. Barry simulera une mort accidentelle et se planquera chez des parents, Lola rentrera aux États-Unis jouer les veuves éplorées en attendant le versement de la prime ; après quoi il ne restera plus à Barry qu’à revenir à New York sous une fausse identité. Le plan fonctionne comme sur des roulettes, et puis les ennuis se mettent à pleuvoir en cascade, lorsque le prétendu défunt, paumé dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue, se retrouve avec à ses trousses un flic corrompu, un enquêteur des assurances flairant anguille sous roche – parce que le dossier est trop parfait – et ses dangereux crétins de cousins par alliance qui guignent une part du pactole et calculent que l’arnaque aura plus de chance de réussir si le faux mort le devient pour de bon. C’est léger, drôle et rondement mené, avec des rebondissements qui ne sont jamais tout à fait ceux qu’on anticipe : du travail de pro, où l’on mesure une fois encore la variété d’inspiration de Westlake et son talent à se couler dans la peau d’un personnage, en adoptant le niveau de langue conforme à son caractère, son éducation, sa situation sociale (comme le Couperet, Adios Schéhérazade, le Pigeon d’argile ou Un jumeau singulier, le roman est écrit à la première personne). Recommandé aux insomniaques et aux ferroviaires, pour reprendre la formule de Manchette.

Donald WESTLAKE, Mort de trouille (The Scared Stiff). Traduction de Natalie Beunat. Rivages Thriller, 2006, 241 p.

Donald WESTLAKE, Mort de trouille (The Scared Stiff). Traduction de Natalie Beunat. Rivages Thriller, 2006, 241 p.

Westlake, tir groupé

Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.

Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.

Motus et bouche cousue met en scène un petit braqueur que deux cadres politiques tirent de prison, sous condition qu’il dérobe une cassette vidéo compromettante pour le président en exercice, laquelle servira d’arme de chantage dans la prochaine campagne électorale. Frank Meehan est une sorte de composé des deux héros récurrents de Westlake, Dortmunder et Parker. Comme le premier, c’est un guignard pas possible. Comme le second, c’est un professionnel du casse (mais sans la brutalité de Parker), qui déteste travailler avec des amateurs et a horreur de perdre son temps. (Le texte anglais rend bien, dans son écriture même, le caractère du personnage : les phrases ont un côté cassant, agacé, comme impatient d’en finir, qui s’est perdu dans la traduction.) Cet alliage a priori intéressant ne tient malheureusement pas ses promesses. Les deux registres se contrecarrent au lieu de s’épauler, si bien que le livre semble assis entre deux chaises. La satire des coulisses du monde politique est trop légère pour prêter à conséquence, mais en même temps pas assez hénaurme pour être jubilatoire. Les deux terroristes d’opérette, qui ne dépareraient pas une aventure de Dortmunder (on en retrouve d’ailleurs une paire semblable dans Pourquoi moi ? cf. plus bas), sont trop manifestement incompétents pour réellement inquiéter ; or Westlake tente de construire un suspense « sérieux » sur leur intervention intempestive, etc. Plus grave, le livre pâtit d’une construction déséquilibrée. Les préparatifs du coup, narrés avec un luxe savoureux de détails et de circonvolutions, occupent les quatre cinquièmes du volume, après quoi son exécution et le dénouement sont trop rapidement expédiés. Le soufflé, patiemment cuisiné, retombe brutalement à plat et nous laisse sur une impression mitigée.

Plus réussi, les Sentiers du désastre souffre du même syndrome du pétard mouillé. L’intrigue repose sur le principe éprouvé du jeu de dominos, qu’on pourrait résumer par une phrase du cher John Crosby : « Chacun avait son plan, soit quatre plans au total, qui avaient des répercussions mutuelles et, à partir de cet instant, tous les quatre commencèrent à foirer. » Autour de la fortune de Monroe Hall, affreux bébé gâté de milliardaire universellement haï, et assigné à résidence à la suite d’un scandale financier de type Enron, gravitent d’une part l’ineffable Dortmunder et sa bande habituelle, qui veulent mettre la main sur sa collection de voitures anciennes, et d’autre part les actionnaires qu’il a plumés et les ouvriers qu’il a privés de pension, également assoiffés de vengeance. Le livre captive par sa mise en place extrêmement élaborée, qui fait se croiser avec une maestria consommée une bonne quinzaine de personnages, tous portraiturés de réjouissante manière. Sauf qu’après avoir, en savant horloger, assemblé sous nos yeux une mécanique de haute précision et en avoir tendu le ressort, Westlake néglige d’en exploiter les possibilités et bâcle le dénouement, comme s’il était soudain pressé d’en finir.

L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.

L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.

Donald WESTLAKE, Motus et bouche cousue (Put A Lid On It). Traduction de Doug Headline. Rivages Thriller, 2005, 233 p.

Donald WESTLAKE, Motus et bouche cousue (Put A Lid On It). Traduction de Doug Headline. Rivages Thriller, 2005, 233 p.

Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.

Les Sentiers du désastre (The Road to Ruin). Traduction de Jean Esch. Rivages Thriller, 2006, 296 p.

Pourquoi moi ? (Why Me?). Traduction de Sophie Mayoux révisée et complétée par Patricia Christian. Rivages/Noir, 2006, 313 p.

La course du rat

Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un Ross Thomas de décrire maniaquement l’habillement d’un personnage, en mentionnant la marque et le prix de chaque vêtement, pour donner instantanément au lecteur une idée précise de sa profession, de ses revenus et de sa personnalité.

Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un Ross Thomas de décrire maniaquement l’habillement d’un personnage, en mentionnant la marque et le prix de chaque vêtement, pour donner instantanément au lecteur une idée précise de sa profession, de ses revenus et de sa personnalité.

À la limite, l’intrigue peut se passer de violence et de meurtre sans cesser d’être «noire». En témoigne le remarquable la Tête sur le billot de l’excellent John D. MacDonald (A Key to the Suite, 1962), polar sans crime ou presque (pas de mort avant la page 150, l’enquête aussitôt étouffée au soulagement général), situé dans l’univers impitoyable d’un congrès de grosse société (soûlographie, intrigues de couloir et chantages divers), où le tueur n’en est un qu’au sens figuré : il s’agit d’un inspecteur délégué par la direction pour restructurer les branches provinciales de la compagnie et faire tomber les têtes superflues. Mais si notre homme accomplit cette sale besogne sans état d’âme apparent, cet épisode le déniaisera moralement et lui laissera un goût amer dans la bouche. À l’orée des années 1960, le monde du travail se modernise et se déshumanise sous la houlette d’une nouvelle génération de cadres obsédés de rendement et de rationalité aveugle. Moralité : tous des rats dans un labyrinthe. Toute ressemblance avec notre époque n’est pas le fruit du hasard.

Le New Jersey fait l’unanimité

C’était un sacré paysage, en effet. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un paysage pareil, à moins de posséder soi-même un des derniers remorqueurs en activité dans le port de New York. D’un côté, Manhattan, étroit couloir encombré de stalagmites ayant perdu leur grotte et exposés à l’air libre sans qu’on sache pourquoi, formant un décor aussi excentrique que spectaculaire. Regardez un peu toutes ces fenêtres ! Y a-t-il vraiment des gens derrière chacune d’entre elles ? Vous voyez tous ces immeubles, mais vous ne voyez absolument personne et, pourtant, vous ne pensez qu’à des êtres humains, et à quel point ils doivent être nombreux pour qu’il existe sur terre un tel paysage.

Voilà pour Manhattan. De l’autre côté, c’est le New Jersey… voilà pour le New Jersey.

Donald Westlake, Histoire d’os. Rivages/Noir n° 347, 1996.

Ils avaient maintenant quitté la laideur du New Jersey, et traversaient les paysages à couper le souffle de la Virginie.

– C’est magnifique ! souffla Lucia.

– Le New Jersey est fait pour ça – apprécier la beauté de la Virginie, expliqua Cassidy.

John Crosby, Pas de quartier ! 10/18 n° 2747, 1996.

Deux excellents polars, soit dit en passant.

samedi 18 février 2006 |

Grappilles,

Rompols |

Commentaires fermés sur Le New Jersey fait l’unanimité

En 1962, Donald Westlake publie The Hunter (Comme une fleur) sous le pseudonyme de Richard Stark : premier d’une longue série de polars mettant en scène le truand Parker — mais cela, il l’ignore encore : c’est à la demande de l’éditeur qu’il en fera un personnage récurrent. « Je m’étais dit qu’une façon d’aborder l’émotion dans le genre policier était de la supprimer totalement. J’avais écrit plusieurs livres pour Random House, et je voulais tenter quelque chose d’un peu différent chez un autre éditeur. C’est ainsi que j’ai essayé d’écrire un roman en laissant l’émotion de côté 1. » Parker est un braqueur professionnel, brutal et sans scrupules. Ses aventures obéissent à un schéma quasi immuable (au début surtout; par la suite, la série évoluera) : préparation minutieuse d’un coup, réunion d’une équipe plus ou moins compétente, exécution sans faille du casse, après quoi se glisse une anicroche qui oblige Parker à réparer les pots cassés en laissant derrière lui des monceaux de cadavres. C’est de la littérature industrielle si l’on veut, mais parfaitement usinée. On peut même y lire en filigrane un commentaire sur la dégradation du rêve américain et son contrecoup sur les classes moyennes — et plus fondamentalement encore, sur l’autodestruction du capitalisme par les moyens mêmes qui le constituent. Le cow-boy romantique d’autrefois est devenu un gangster insensible et implacable. En même temps, comme on l’a souvent remarqué, Parker personnifie le « dernier des travailleurs indépendants ». C’est un loup solitaire et anachronique (au début de Comme une fleur, il franchit rageusement à pied le pont George Washington, seul de son espèce au milieu de la société automobile), un artisan du casse face au trust du crime organisé (ce gangstérisme salarié et fonctionnarisé qui représente l’envers exact, la doublure du système capitaliste, et qu’il affronte dans la Clique). Dans le Septième, qui sont les complices de Parker ? Des chômeurs, des déclassés, des petits artisans : l’ancien patron d’un cinéma de quartier qui a dû fermer ses portes depuis que la télévision cloue les gens chez eux ; un ébéniste en faillite dont les meubles (d’excellente facture, mais d’un prix de revient trop élevé) ne pouvaient rivaliser avec la concurrence de la fabrication industrielle (médiocre mais bon marché) ; et ainsi de suite. Pour survivre, tous n’ont d’autre ressource que de se reconvertir dans le crime (artisanal, lui aussi). Tous seront impitoyablement flingués. Même au sein d’une série répétitive (et peut-être en raison même de ce caractère répétitif qui est comme le miroir de la société industrielle), Stark-Westlake parvient à injecter un propos incisif, fondé sur une observation sociologique et comportementale précise.

En 1962, Donald Westlake publie The Hunter (Comme une fleur) sous le pseudonyme de Richard Stark : premier d’une longue série de polars mettant en scène le truand Parker — mais cela, il l’ignore encore : c’est à la demande de l’éditeur qu’il en fera un personnage récurrent. « Je m’étais dit qu’une façon d’aborder l’émotion dans le genre policier était de la supprimer totalement. J’avais écrit plusieurs livres pour Random House, et je voulais tenter quelque chose d’un peu différent chez un autre éditeur. C’est ainsi que j’ai essayé d’écrire un roman en laissant l’émotion de côté 1. » Parker est un braqueur professionnel, brutal et sans scrupules. Ses aventures obéissent à un schéma quasi immuable (au début surtout; par la suite, la série évoluera) : préparation minutieuse d’un coup, réunion d’une équipe plus ou moins compétente, exécution sans faille du casse, après quoi se glisse une anicroche qui oblige Parker à réparer les pots cassés en laissant derrière lui des monceaux de cadavres. C’est de la littérature industrielle si l’on veut, mais parfaitement usinée. On peut même y lire en filigrane un commentaire sur la dégradation du rêve américain et son contrecoup sur les classes moyennes — et plus fondamentalement encore, sur l’autodestruction du capitalisme par les moyens mêmes qui le constituent. Le cow-boy romantique d’autrefois est devenu un gangster insensible et implacable. En même temps, comme on l’a souvent remarqué, Parker personnifie le « dernier des travailleurs indépendants ». C’est un loup solitaire et anachronique (au début de Comme une fleur, il franchit rageusement à pied le pont George Washington, seul de son espèce au milieu de la société automobile), un artisan du casse face au trust du crime organisé (ce gangstérisme salarié et fonctionnarisé qui représente l’envers exact, la doublure du système capitaliste, et qu’il affronte dans la Clique). Dans le Septième, qui sont les complices de Parker ? Des chômeurs, des déclassés, des petits artisans : l’ancien patron d’un cinéma de quartier qui a dû fermer ses portes depuis que la télévision cloue les gens chez eux ; un ébéniste en faillite dont les meubles (d’excellente facture, mais d’un prix de revient trop élevé) ne pouvaient rivaliser avec la concurrence de la fabrication industrielle (médiocre mais bon marché) ; et ainsi de suite. Pour survivre, tous n’ont d’autre ressource que de se reconvertir dans le crime (artisanal, lui aussi). Tous seront impitoyablement flingués. Même au sein d’une série répétitive (et peut-être en raison même de ce caractère répétitif qui est comme le miroir de la société industrielle), Stark-Westlake parvient à injecter un propos incisif, fondé sur une observation sociologique et comportementale précise. Et Dortmunder ? Patience, il arrive. En 1967, Westlake s’embourbe dans la rédaction d’un nouveau Parker. Il décide alors de recommencer le livre en le transformant en comédie. Ce sera Pierre qui roule, premier épisode de la geste de Dortmunder, le guignard de la cambriole, l’antithèse burlesque de Parker. La saga de Parker était une parodie sérieuse du style comportemental hérité du roman hard-boiled. Les Dortmunder seront la parodie de cette parodie. Et le comble sera atteint dans Jimmy the Kid, dans lequel Dortmunder et Kelp s’inspirent… d’un roman de Richard Stark pour monter un kidnapping d’enfant. Et naturellement tout ce qui réussit à la perfection pour Parker foire lamentablement pour Dortmunder et sa bande de bras cassés. C’est un sommet d’autodérision.

Et Dortmunder ? Patience, il arrive. En 1967, Westlake s’embourbe dans la rédaction d’un nouveau Parker. Il décide alors de recommencer le livre en le transformant en comédie. Ce sera Pierre qui roule, premier épisode de la geste de Dortmunder, le guignard de la cambriole, l’antithèse burlesque de Parker. La saga de Parker était une parodie sérieuse du style comportemental hérité du roman hard-boiled. Les Dortmunder seront la parodie de cette parodie. Et le comble sera atteint dans Jimmy the Kid, dans lequel Dortmunder et Kelp s’inspirent… d’un roman de Richard Stark pour monter un kidnapping d’enfant. Et naturellement tout ce qui réussit à la perfection pour Parker foire lamentablement pour Dortmunder et sa bande de bras cassés. C’est un sommet d’autodérision. Dortmunder, pas plus que Parker, n’avait été conçu pour devenir le héros d’une série. Les voies de la création étant imprévisibles, il aura inspiré à Westlake une douzaine de romans, ainsi qu’une poignée de nouvelles publiées au fil des ans dans des journaux et des magazines, et que voici réunies en recueil. Romancier jusqu’au bout des ongles, Westlake est aussi un excellent nouvelliste, comme en témoignaient déjà Drôle d’alibi et En pièces détachées. On y perd inévitablement les digressions, le plaisir de musarder en multipliant personnages et situations qui se télescopent, qui font le charme de ses romans. Mais la drôlerie, le ton satirique, le sens de l’absurde sont au rendez-vous, de même que l’invention toujours renouvelée de situations ahurissantes. Les aspirants nouvellistes apprécieront son sens de l’attaque digne d’un grand soliste de jazz, la première phrase plantée comme un dard qui met aussitôt le lecteur en situation. Le plus souvent, Westlake s’emploie à plonger Dortmunder dans un milieu étranger (une réception de Noël, le monde du turf, des collectionneurs d’art friqués ou des joueurs de poker professionnel, et même, horreur ! la campagne), où son grand corps efflanqué jure comme un coup de poing au milieu de la figure, et à le regarder se dépatouiller. Avec Quoi encore ?, tels Seinfeld, Constanza et leur show about nothing, il s’amuse en virtuose à construire une nouvelle sur rien : Dortmunder sort de chez lui pour faire une course, et c’est tout ; le récit repose sur la difficulté insoupçonnée qu’il y a à se rendre d’un point A à un point B. Trop d’escrocs, qui transforme une banque braquée de tous les côtés en cabine de paquebot des Marx Brothers, est peut-être la plus belle fleur du bouquet.

Dortmunder, pas plus que Parker, n’avait été conçu pour devenir le héros d’une série. Les voies de la création étant imprévisibles, il aura inspiré à Westlake une douzaine de romans, ainsi qu’une poignée de nouvelles publiées au fil des ans dans des journaux et des magazines, et que voici réunies en recueil. Romancier jusqu’au bout des ongles, Westlake est aussi un excellent nouvelliste, comme en témoignaient déjà Drôle d’alibi et En pièces détachées. On y perd inévitablement les digressions, le plaisir de musarder en multipliant personnages et situations qui se télescopent, qui font le charme de ses romans. Mais la drôlerie, le ton satirique, le sens de l’absurde sont au rendez-vous, de même que l’invention toujours renouvelée de situations ahurissantes. Les aspirants nouvellistes apprécieront son sens de l’attaque digne d’un grand soliste de jazz, la première phrase plantée comme un dard qui met aussitôt le lecteur en situation. Le plus souvent, Westlake s’emploie à plonger Dortmunder dans un milieu étranger (une réception de Noël, le monde du turf, des collectionneurs d’art friqués ou des joueurs de poker professionnel, et même, horreur ! la campagne), où son grand corps efflanqué jure comme un coup de poing au milieu de la figure, et à le regarder se dépatouiller. Avec Quoi encore ?, tels Seinfeld, Constanza et leur show about nothing, il s’amuse en virtuose à construire une nouvelle sur rien : Dortmunder sort de chez lui pour faire une course, et c’est tout ; le récit repose sur la difficulté insoupçonnée qu’il y a à se rendre d’un point A à un point B. Trop d’escrocs, qui transforme une banque braquée de tous les côtés en cabine de paquebot des Marx Brothers, est peut-être la plus belle fleur du bouquet. Donald WESTLAKE, Voleurs à la douzaine (Thieves’ Dozen). Traduction de Jean Esch. Rivages, 2008, 218 p.

Donald WESTLAKE, Voleurs à la douzaine (Thieves’ Dozen). Traduction de Jean Esch. Rivages, 2008, 218 p.

Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p.

Rivages/Noir n° 666, 2007, 341 p. On en a tous rêvé, c’est arrivé à Josh. Un beau matin, il reçoit par la poste un chèque de 1 000 $ d’une compagnie qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam. Le mois suivant, rebelote, et pareil les mois d’après, et comme ça durant sept ans, sans explication. L’adresse d’expédition est incomplète sur l’enveloppe, il n’y a jamais de réponse quand il cherche à joindre ces gens au téléphone. Au début, Josh est intrigué, et vaguement embarrassé. Et puis il s’habitue et finit par trouver ça normal. C’est de l’argent facilement gagné, un agréable complément à son salaire, grâce auquel il peut s’installer dans la vie (il se marie, a un enfant), emménager dans un appartement plus vaste — les chèques continuent mystérieusement de le suivre à sa nouvelle adresse. Et puis un jour, il apprend enfin pourquoi il a été payé. Et il comprend sa douleur.

On en a tous rêvé, c’est arrivé à Josh. Un beau matin, il reçoit par la poste un chèque de 1 000 $ d’une compagnie qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam. Le mois suivant, rebelote, et pareil les mois d’après, et comme ça durant sept ans, sans explication. L’adresse d’expédition est incomplète sur l’enveloppe, il n’y a jamais de réponse quand il cherche à joindre ces gens au téléphone. Au début, Josh est intrigué, et vaguement embarrassé. Et puis il s’habitue et finit par trouver ça normal. C’est de l’argent facilement gagné, un agréable complément à son salaire, grâce auquel il peut s’installer dans la vie (il se marie, a un enfant), emménager dans un appartement plus vaste — les chèques continuent mystérieusement de le suivre à sa nouvelle adresse. Et puis un jour, il apprend enfin pourquoi il a été payé. Et il comprend sa douleur. Tout en continuant à publier de l’inédit westlakien à jet régulier1, Rivages poursuit la réédition en poche de titres épuisés, dans des traductions revues et enfin complètes. Ainsi a reparu il y a quelques mois Pierre qui roule, très bon premier chapitre de la saga de Dortmunder (et, par parenthèse, le seul Dortmunder ayant donné lieu à une adaptation satisfaisante au cinéma : The Hot Rock/les Quatre Malfrats de Peter Yates [1972], disponible en dvd Z1 sans stf). Ainsi vient de ressurgir un titre longtemps introuvable et chéri des amateurs, qui se le refilaient depuis des lustres comme une bonne adresse.

Tout en continuant à publier de l’inédit westlakien à jet régulier1, Rivages poursuit la réédition en poche de titres épuisés, dans des traductions revues et enfin complètes. Ainsi a reparu il y a quelques mois Pierre qui roule, très bon premier chapitre de la saga de Dortmunder (et, par parenthèse, le seul Dortmunder ayant donné lieu à une adaptation satisfaisante au cinéma : The Hot Rock/les Quatre Malfrats de Peter Yates [1972], disponible en dvd Z1 sans stf). Ainsi vient de ressurgir un titre longtemps introuvable et chéri des amateurs, qui se le refilaient depuis des lustres comme une bonne adresse. Hommage aux soutiers besogneux de la littérature industrielle, Adios Schéhérazade occupe une place à part dans l’œuvre de Westlake. Ce livre délectable narre les déboires tragicomiques d’un auteur de romans pornos bas de gamme victime d’une panne d’inspiration. Universitaire raté, ancien livreur de bière, Edwin Topliss (topless ?) est devenu le nègre d’un autre polygraphe monté en grade (il écrit à présent des romans d’espionnage), auquel il doit fournir un manuscrit par mois. Sa femme est enceinte, le ménage vit au-dessus de ses moyens, il faut qu’il ponde son satané porno mensuel. Bref, son blocage le plonge dans une panade inénarrable dans laquelle il s’enfonce un peu plus à mesure qu’il cherche à se tirer d’affaire. Non seulement ses aléas sont irrésistibles, mais Westlake en profite pour parodier de réjouissante manière le grand poncif du roman moderne : le roman dans le roman, le roman-en-train-de-s’écrire-d’un-créateur-en-mal-d’inspiration, la scie du « je n’arrive plus à écrire et j’écris pour dire que je n’arrive plus à écrire », qui tire ici tout son sel d’être placée dans la bouche d’un pornographe de troisième ordre, plutôt que dans celle d’un littérateur d’avant-garde. Imaginez un 8 ½ mettant en scène un émule de John B. Root et qui serait réalisé par Billy Wilder, et vous aurez une idée du résultat. Chaque chapitre est un nouveau départ où le malheureux Topliss tente de commencer son pensum érotique, et se noie de plus belle dans les digressions et le ennuis d’amplitude croissante. Au passage, il nous dévoile toutes les ficelles du métier : les quatre canevas types d’un bon porno, l’art de tirer à la ligne pour atteindre les 150 000 signes standards en réinjectant dans l’ouvrage nouveau des morceaux d’anciens livres. C’est si bien observé qu’on jurerait que Westlake a fait ses classes dans le genre. L’intéressé s’en est mollement défendu. Reste qu’Adios Schéhérazade sent, comme on dit, le vécu. Rarement la solitude et l’angoisse d’un forçat de l’Underwood furent aussi bien dépeintes. Westlake vit de sa plume, il a publié plus de soixante-dix romans sous au moins huit pseudonymes pour nourrir ses sept enfants. De sorte qu’il est tentant de voir en Edwin Topliss son double malchanceux, chargé d’exorciser la hantise secrète de tout écrivain, quel que soit son talent : se retrouver du jour au lendemain à court d’imagination 2. Si vous cherchez un livre à emporter en vacances, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Hommage aux soutiers besogneux de la littérature industrielle, Adios Schéhérazade occupe une place à part dans l’œuvre de Westlake. Ce livre délectable narre les déboires tragicomiques d’un auteur de romans pornos bas de gamme victime d’une panne d’inspiration. Universitaire raté, ancien livreur de bière, Edwin Topliss (topless ?) est devenu le nègre d’un autre polygraphe monté en grade (il écrit à présent des romans d’espionnage), auquel il doit fournir un manuscrit par mois. Sa femme est enceinte, le ménage vit au-dessus de ses moyens, il faut qu’il ponde son satané porno mensuel. Bref, son blocage le plonge dans une panade inénarrable dans laquelle il s’enfonce un peu plus à mesure qu’il cherche à se tirer d’affaire. Non seulement ses aléas sont irrésistibles, mais Westlake en profite pour parodier de réjouissante manière le grand poncif du roman moderne : le roman dans le roman, le roman-en-train-de-s’écrire-d’un-créateur-en-mal-d’inspiration, la scie du « je n’arrive plus à écrire et j’écris pour dire que je n’arrive plus à écrire », qui tire ici tout son sel d’être placée dans la bouche d’un pornographe de troisième ordre, plutôt que dans celle d’un littérateur d’avant-garde. Imaginez un 8 ½ mettant en scène un émule de John B. Root et qui serait réalisé par Billy Wilder, et vous aurez une idée du résultat. Chaque chapitre est un nouveau départ où le malheureux Topliss tente de commencer son pensum érotique, et se noie de plus belle dans les digressions et le ennuis d’amplitude croissante. Au passage, il nous dévoile toutes les ficelles du métier : les quatre canevas types d’un bon porno, l’art de tirer à la ligne pour atteindre les 150 000 signes standards en réinjectant dans l’ouvrage nouveau des morceaux d’anciens livres. C’est si bien observé qu’on jurerait que Westlake a fait ses classes dans le genre. L’intéressé s’en est mollement défendu. Reste qu’Adios Schéhérazade sent, comme on dit, le vécu. Rarement la solitude et l’angoisse d’un forçat de l’Underwood furent aussi bien dépeintes. Westlake vit de sa plume, il a publié plus de soixante-dix romans sous au moins huit pseudonymes pour nourrir ses sept enfants. De sorte qu’il est tentant de voir en Edwin Topliss son double malchanceux, chargé d’exorciser la hantise secrète de tout écrivain, quel que soit son talent : se retrouver du jour au lendemain à court d’imagination 2. Si vous cherchez un livre à emporter en vacances, vous savez ce qu’il vous reste à faire. À la riche

À la riche  Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim.

Selon qu’on est partisan du verre à moitié vide ou à moitié plein, on dira que les deux derniers Donald Westlake traduits sont des demi-réussites ou des demi-échecs. Talent protéiforme (songer que le même homme a écrit Ordo, Levine, le Couperet et Adios Schéhérazade laisse rêveur), Westlake est un narrateur si chevronné qu’il est presque impossible de s’ennuyer en sa compagnie. L’un des grands plaisirs qu’on retire à la lecture de ses meilleurs livres (comme à la vision d’un film de Lubitsch, avec lequel il n’a, autrement, rien à voir) est même celui de voir fonctionner un récit : disposition des pions sur l’échiquier, tressage des fils, chutes, ellipses, montage parallèle, pièges à retardement, etc. Aussi bien, Motus et bouche cousue et les Sentiers du désastre sont d’une lecture plaisante et ménagent (le second, surtout) mainte occasion de sourire, et même de francs éclats de rire. Et cependant, tous deux laissent, à la fin, sur sa faim. L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique.

L’amateur se rabattra donc sur l’excellent Pourquoi moi ?, qui reparaît en poche dans une traduction intégrale. J’ai relu avec plaisir ce polar alerte qui compte parmi les meilleurs Dortmunder. Plusieurs romans de Westlake reposent sur l’exécution d’un coup aussi énorme qu’improbable : voler une banque (pas son contenu : le bâtiment entier), dérober un convoi de café au coeur de l’Ouganda (pas seulement la précieuse marchandise : le train au complet), etc. Le postulat est ici inversé : il s’agit en effet pour Dortmunder de se débarrasser d’un butin encombrant, beaucoup trop lourd pour ses épaules voûtées d’artisan malchanceux de la cambriole, et qui le transforme malgré lui en ennemi public no 1, pourchassé par la pègre, la police, le FBI et divers services secrets étrangers. Comme tous les bons Westlake, celui-ci régale autant par l’intrigue rondement menée que par ses à-côtés, les remarques incidentes, le regard sardonique sur les travers et tracas du monde moderne. C’est ainsi qu’à travers la saga de Dortmunder on peut retracer l’histoire récente de la communication et de ses ratés. Dans Pourquoi moi ?, c’est l’arrivée des répondeurs automatiques et de divers gadgets téléphoniques. Kelp, toujours à la pointe de la nouveauté, en raffole évidemment, tandis que Dortmunder y est violemment allergique, et ça nous vaut d’hilarants dialogues de sourds. Dans Dégâts des eaux, ce sera le fax et l’ordinateur personnel (dialogues tordants avec sa machine d’un nerd qui prend la réalité pour un jeu vidéo). Et enfin dans Au pire, qu’est-ce qu’on risque, l’irruption d’internet – qui permet de suivre à la trace l’infâme Max Fairbanks – et des téléphones portables, auxquels Dortmunder voue une haine sans limites, ce qui achève de nous le rendre éminemment sympathique. Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un

Le roman noir est l’un des observatoires privilégiés du monde comme il va. Aucun roman n’a dépeint de façon aussi implacable, et avec un humour aussi noir, l’« horreur économique » comme le Couperet de Donald Westlake (The Ax, 1997). Peu de livres ont mis en scène avec une telle puissance d’évocation la fascination ambiguë des images comme le baroque Porno Palace de Jack O’Connell (The Skin Palace, 1996). Bon, je ne vous apprends rien. Pour comprendre le XIXe siècle, il faut lire Balzac et Zola ; pour percer les secrets de notre temps, il faut lire des romans noirs. Ce n’est pas qu’affaire de thèmes, mais aussi d’écriture et de technique narrative. Le roman noir, dans sa période moderne (qui commence dans les années 1920 avec Dashiell Hammett), a inventé une écriture objective et comportementale, qui exprime en soi une morale et un point de vue sur le monde et les rapports sociaux, sans recours au commentaire ou à l’analyse psychologique. Il suffit par exemple à un