Injustice

Deux ans après la mort de sa femme, Mr Vavasor fut nommé commissaire adjoint à un poste ministériel obscur traitant de liquidations judiciaires, qui fut supprimé trois ans après sa nomination. On crut tout d’abord qu’il conserverait les huit cents livres annuelles afférant à sa charge sans avoir rien à faire pour autant, mais la déplorable parcimonie du gouvernement Whig, selon les termes utilisés par Mr Vavasor lors d’une visite dans le Westmoreland pour décrire à son père les circonstances de l’arrangement subséquent, lui en interdit la possibilité. Il se vit offrir le choix d’accepter quatre cents livres pour ne rien faire, ou de conserver ses appointements actuels en assurant trois jours de présence hebdomadaire, à raison de trois heures par jour pendant la session parlementaire, dans une minable petite officine à proximité de Chancery Lane, où il aurait pour tâche d’apposer sa signature sur des fiches comptables qu’il ne vérifierait jamais et auxquelles il ne serait même pas censé jeter un coup d’œil. Il avait de mauvaise grâce choisi de garder l’intégralité de ses appointements et ces signatures constituaient depuis près de vingt ans l’unique tâche de son existence. Il se considérait bien entendu comme très injustement traité. Il envoyait, à chaque changement de ministère, d’innombrables requêtes au Lord Chancelier en place, le suppliant de mettre un terme à la cruauté de sa situation et de lui permettre de toucher son salaire sans être tenu de rien faire en contrepartie.

Anthony Trollope, Peut-on lui pardonner ?

(Can You Forgive Her ?, 1865).

Traduction de Claudine Richetin.

Albin Michel, 1998.

Trollope par lui-même

Que je puisse lire et être heureux en lisant, c’est pour moi une grande bénédiction. Aurais-je pu me rappeler, comme d’autres, ce que je lisais, j’aurais pu me dire instruit. Mais je n’ai jamais possédé cette faculté. Quelque chose subsiste toujours — quelque chose de vague et d’imprécis, mais tout de même suffisant pour me conserver le goût de continuer. J’incline à croire qu’il en va ainsi pour la plupart des lecteurs.

Anthony Trollope, Autobiographie (An Autobiography).

Traduction de Guillaume Villeneuve.

Aubier, « Domaine anglais », 1994.

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.

C’est à l’âge de dix-neuf ans, après une enfance pénible (déboires familiaux ; scolarité très malheureuse), que Trollope décroche un emploi modeste à la Grand Poste de Londres. À force de culot, d’abord, puis d’assiduité et de détermination, il parviendra à s’élever dans la hiérarchie jusqu’au grade d’inspecteur. Ces nouvelles fonctions lui vaudront d’être affecté en divers coins d’Irlande et d’Angleterre, puis de voyager en tournée d’inspection aux quatre coins de l’Empire britannique. Au passage, il mettra sur pied quelques réformes utiles destinées à améliorer la distribution du courrier : on lui doit notamment l’installation des fameuses boîtes aux lettres rouges, toujours en usage au Royaume-Uni. La quarantaine venue, il écrit et publie son premier roman, sans éveiller grand écho. Il lui faudra dix ans pour connaître le succès et devenir un des romanciers les plus lus de l’ère victorienne.

Si Trollope a entrepris, à la toute fin de sa vie, de rédiger son autobiographie professionnelle, c’est entre autres choses pour être utile aux jeunes aspirants romanciers. Il y va donc de ses conseils de vieux routier, ce qui nous vaut des remarques intéressantes sur la narration, la construction des personnages et l’art du dialogue. Il y insiste à plusieurs reprises, il fait peu de cas de l’inspiration et ne croit qu’à la régularité du travail. Lui-même s’astreignait à une discipline de fer en écrivant dix pages par jour en toute circonstance, qu’il se trouve à domicile ou en déplacement inconfortable pour une de ses tournées d’inspection postale. S’il terminait un roman au cours d’une de ses séances d’écriture quotidiennes, il commençait le suivant dans la foulée, pour remplir son quota de dix pages.

Dans le même ordre d’idées, il détaille par le menu ses négociations avec les éditeurs pour obtenir les meilleures conditions commerciales et va jusqu’à fournir, en fin de volume, la liste complète de ses œuvres avec en regard le montant des droits d’auteur perçus pour chacun de ses livres. On pourra froncer les sourcils et juger qu’il s’agit là d’une attitude de petit boutiquier ; mais on pourra tout au contraire trouver cette approche des plus rafraîchissante, en regard du cliché romantique de l’artiste travaillant pour la gloire dans sa tour d’ivoire, qui avait cours en son temps et n’a pas disparu de nos jours.

Trollope considère son travail avec un mélange d’orgueil pour sa réussite et de modestie (il se dépeint comme un artisan en se plaçant sur le même pied qu’un ébéniste ou un cordonnier). S’il n’est pas toujours tendre avec ses confrères dont il discute dans un chapitre les mérites et les faiblesses, c’est avec le même détachement lucide qu’il analyse les qualités et les défauts de ses propres livres, ne dissimulant pas plus ses ratages que ses réussites. Au surplus, il ne se fait aucune illusion quant au sort que la postérité réservera à son œuvre aussitôt qu’il aura quitté ce monde.

La postérité, en l’occurrence, lui a joué un tour à sa façon. Il y a deux manières pour un écrivain de tomber dans l’oubli. La première est de n’avoir connu aucun succès de son vivant : inconnu vous étiez, négligé vous serez. La seconde est d’avoir eu trop de succès, si bien que la génération suivante de lecteurs vous remise illico au grenier comme une chose poussiéreuse, au même titre que les meubles et les vêtements démodés de ses parents. C’est cette aventure qui est arrivée à Trollope, dont le purgatoire aura duré trois bons quarts de siècle, avant sa réhabilitation au premier rang des écrivains victoriens.

Anthony Trollope dans Locus Solus

Installée à Guernesey vers 1852 sur la recommandation d’Anthony Trollope, une des plus anciennes boîtes aux lettres encore en service au Royaume-Uni.

Le narrateur omniprésent

« Ce qui réjouit chez Trollope, disais-je à propos des Tours de Barchester, c’est la placidité bonhomme avec laquelle il contrevient aux règles de la narration classique, voulant que l’auteur demeure un démiurge invisible tirant dans l’ombre ses ficelles. Le romancier est ici omniprésent. Il intervient régulièrement dans son récit pour commenter l’action, anticiper un rebondissement, nous prendre ironiquement à témoin de ses difficultés d’écrivain ou nous rassurer sur le destin futur d’une héroïne en détresse… Tant et si bien que la convention romanesque, dans les Tours de Barchester, se dénonce sans cesse comme convention en faisant du lecteur son complice amusé. »

Ces entorses régulières à l’illusion réaliste, qui n’étonneraient pas dans un « méta-roman » d’après les années 1950 (où elles font justement partie de l’horizon d’attente du lecteur), sont d’autant plus surprenantes qu’elles surgissent dans de gros romans traditionnels, parangons de la fiction du XIXe siècle. Elles font la singularité de Trollope, romancier classique et néanmoins précurseur involontaire de la modernité.

En voici trois exemples, tirés des trois premiers romans du cycle de Barchester.

Inutile de raconter ce qui se passa entre Eleanor Harding et Mary Bold. Nous devons remercier Dieu que ni l’historien ni le romancier n’entendent tout ce que disent leurs héros et héroïnes car on ne voit pas comment cela pourrait tenir en trois, voire vingt volumes ! J’ai surpris en l’occurrence si peu de ce qui s’est dit entre elles que je garde bon espoir de faire tenir mon œuvre en moins de trois cents pages et de venir à bout de cette agréable besogne : écrire un roman en un volume. Il s’était pourtant passé quelque chose entre elles et, tandis que le directeur souffle les chandelles et remet son instrument dans son étui, sa fille est restée triste et songeuse devant la cheminée vide, décidée à parler à son père mais ne sachant par où commencer.

Le Directeur (The Warden).

Traduction de Richard Crevier. Aubier, « Domaine anglais », 1992.

Nous devons maintenant prendre congé de Mr. Slope, et aussi de l’évêque et de Mrs. Proudie. Ces adieux sont aussi désagréables dans les romans que dans la vraie vie, mais ils ne sont pas aussi tristes, car il leur manque la réalité de la tristesse ; ils sont toutefois tout aussi embarrassants, et généralement moins satisfaisants. Quel romancier, quel Fielding, quel Scott, quelle George Sand, quel Sue ou quel Dumas peut maintenir l’intérêt jusqu’au dernier chapitre de son récit fictif ? Les promesses de deux enfants et d’un bonheur surhumain ne servent pas à grand-chose, pas plus que l’assurance d’une extrême respectabilité jusqu’à un âge dépassant de loin celui qui est généralement imparti aux mortels. Les peines de nos héros et de nos héroïnes sont votre plaisir, ô public ! leurs peines ou leurs péchés, ou leurs absurdités, en tout cas pas leurs vertus, ni leur bon sens, ni les récompenses qui s’ensuivent. Quand nous commençons à teindre nos dernières pages couleur de rose, ce que nous devons faire pour respecter la règle du genre, c’en est fait de notre capacité de plaire. Quand nous devenons ennuyeux, nous offensons votre intelligence, et nous avons le choix entre devenir ennuyeux ou offenser votre bon goût. Un défunt auteur, qui voulait maintenir l’intérêt jusqu’à la dernière page, a pendu son héros à la fin du troisième livre. Il en a résulté que plus personne ne voulait lire son roman. Et qui peut répartir et assembler ses incidents, ses dialogues, ses personnages et ses descriptions de façon à ce qu’ils figurent tout dans exactement 930 pages, sans les comprimer de manière forcée ni les allonger artificiellement à la fin ? Et je ne cache pas qu’en ce moment j’ai besoin moi-même d’une douzaine de pages, et que j’en ai assez de me creuser la cervelle pour parvenir à les pondre.

Les Tours de Barchester (Barchester Towers).

Traduction de Christian Bérubé. Fayard, 1991.

Comme le docteur Thorne est notre héros — ou plutôt mon héros, devrais-je dire, mes lecteurs ayant le privilège de pouvoir choisir eux-mêmes en la matière — et comme Miss Mary Thorne sera notre héroïne, un point sur lequel personne ne dispose d’autre choix, il est nécessaire de les présenter, de les décrire et de les faire connaître en bonne et due forme. J’ai le sentiment qu’il y a lieu de s’excuser quand on commence un roman par deux longs chapitres sans action, remplis de descriptions. J’ai tout à fait conscience du danger qu’il y a à procéder ainsi. Ce faisant, j’enfreins la règle d’or qui nous impose à tous un début rapide, une règle dont la sagesse est reconnue par tous les romanciers, y compris par moi-même. On ne peut s’attendre à ce que les lecteurs acceptent d’aller jusqu’au bout d’un roman qui offre si peu d’attraits dans ses premières pages, mais j’ai beau tourner la question dans tous les sens, je ne puis m’y prendre autrement. Je m’aperçois que je ne peux pas montrer ce pauvre Mr Gresham en train d’hésiter et de se retourner dans son fauteuil avec un sentiment de malaise, selon son habitude, avant d’avoir expliqué pourquoi il éprouve ce sentiment de malaise. Je ne peux pas introduire mon docteur en train de s’exprimer librement parmi les notables avant d’avoir expliqué que cela est conforme à sa personnalité. Voilà qui traduit une défaillance de mon art, et prouve que je manque d’imagination autant que de talent. Quant à savoir si je peux me racheter de ces fautes par un récit simple, sans ornement, et direct — cela, en vérité, est loin d’être certain.

Le Docteur Thorne (Doctor Thorne).

Traduction d’Alain Jumeau. Fayard, 2012.

Le presbytère n’a rien perdu de son charme

The Barchester Chronicles est la mini-série qui fit remarquer Alan Rickman outre-Manche, six ans avant sa consécration internationale dans Die Hard. Il y interprète le révérend Obadiah Slope, archétype de l’intrigant cauteleux, opportuniste, hypocritement suave et tout à fait visqueux. Il faut voir avec quelle répugnance, quel air dégoûté son ennemi juré, l’archidiacre Grantly, prononce son nom comme s’il effleurait un serpent : « Sleu-ôpe ! » Rickman, cela n’étonnera personne, est prodigieux dans le rôle.

La série adapte les deux premiers romans du cycle de Barchester d’Anthony Trollope, le Directeur et les Tours de Barchester, qui élèvent la querelle de clochers au rang des beaux-arts. Condenser ces sept cents pages en un peu plus de six heures, c’est forcément renoncer à une bonne part de ce qui fait l’enchantement de Trollope : les lents détours, les digressions, les interventions intempestives du narrateur, les longueurs mêmes qui sont en réalité, dans tant de romans du XIXe siècle, indispensables à l’ampleur fluviale de la narration, non seulement parce qu’elles lui donnent sa respiration mais parce qu’elles communiquent l’impression du temps qui passe et transforme les personnages. Cela étant, l’adaptation serrée d’Alan Plater est un modèle d’intelligence dramatique.

Les contraintes de production, loin de lui nuire, servent le scénario en allant dans le même sens de la concentration. La série date de 1982, les couleurs de l’image vidéo bavotent aux contours. Elle est typique de l’esthétique BBC de l’époque : budget étroit, figuration réduite à la portion congrue, direction artistique soignée, mises en place un peu raides qui, en l’occurrence, s’accordent parfaitement à la raideur du décorum victorien. On assiste, pour l’essentiel, à une succession de conversations en chambre, ponctuées de quelques scènes en extérieur. Du théâtre filmé ? Peut-être, mais quel théâtre ! Le dialogue est délectable d’ironie et d’understatement, et les comédiens formés pour la plupart à la scène, en lui faisant un sort parfait, donnent tout son relief à cette comédie de mœurs ecclésiastiques. Outre Ryckman, citons Donald Pleasance à contre-emploi, merveilleux dans le rôle du révérend Harding, qui est la bonté et l’humilité faites homme ; Nigel Hawthorne (Yes Minister, The Madness of King George) dans celui de l’énergique et pompeux archidiacre Grantly ; Geraldine McEwan campe une redoutable Mrs. Proudie (un des grands personnages féminins de l’œuvre de Trollope), tandis que Barbara Flynn donne à Mary Bold une flamme malicieuse qu’elle n’avait pas tout à fait dans les romans.

Le point de vue de Trollope

Quelle époque ! est une vaste fresque sociale située dans les mondes étroitement imbriqués de l’aristocratie, de la politique, de la finance et de la presse. Plus ambitieux mais moins bien équilibré (en termes d’architecture narrative) que les Tours de Barchester, ce gros roman multipliant intrigues et sous-intrigues est aussi bien plus sombre. La verve satirique n’en est pas absente, mais la vision du monde s’y fait beaucoup plus noire. Mario Praz y a vu à juste titre une peinture de la dégradation de la morale victorienne, conséquence de l’influence du capitalisme sur les classes dirigeantes 1.

La fresque est dominée par le personnage d’Augustus Melmotte, personnage ogresque, démesuré, tyran domestique et financier véreux, lancé dans une opération de spéculation internationale en même temps que dévoré par l’ambition politique et la soif de conquérir une place dans la bonne société. Mais Melmotte n’est que le miroir grossissant d’une société régie à tous ses étages, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, par la tricherie et l’appât du gain : du simple mensonge de convenance à la corruption pure et simple, en passant par l’imposture et la fraude. La course au mariage est elle-même un marché : quête éperdue du mari fortuné ou de la riche héritière qui épongera vos dettes de jeu, les relations sentimentales étant toujours liées, chez Trollope (comme chez sa devancière Jane Austen), à des questions de statut social et d’argent.

Grand peintre des dilemmes et des compromissions de la vie ordinaire, Trollope se révèle, comme dans les Tours de Barchester, un maître de la circulation des points de vue. Les personnages sont envisagés selon une succession d’aperçus qui en corrigent, en nuancent sans cesse l’appréhension, pour mieux mettre en relief leurs facettes contradictoires, leurs qualités et leurs faiblesses, et nous faire constamment changer d’avis à leur sujet. Trollope est très fort à ce jeu : dépeindre longuement une situation à travers la perception — et le jugement moral — d’un personnage, puis opérer en souplesse un déplacement de caméra hitchcockien 2 pour nous la faire appréhender sous l’angle de vision d’un second protagoniste, de sorte que ladite situation revêt d’un coup une autre signification, et que notre jugement se transforme.

C’est particulièrement vrai des personnages féminins, et l’on peut presque parler de pédagogie trollopienne à ce sujet — Trollope étant, parmi les romanciers victoriens, l’un des plus sensibles à l’aliénation de la condition féminine. Tout se passe comme s’il prenait son lecteur victorien par la main en lui disant en substance : « Pendant trois pages, je vous ai présenté Lady Carbury ou Georgiana Longestaffe du point de vue de la bonne société et du qu’en-dira-t-on. Vous avez réprouvé leur conduite. À présent, faites un pas de côté pour considérer la situation de leur point de vue à elles et dites-moi si elles ont vraiment le choix d’agir comme elles le font ? »

Trollope est un mélange intrigant de traditionalisme et de progressisme, et c’est ce qui fait son sel. Lui-même se définissait comme un « libéral-conservateur avancé », formule dont l’apparent paradoxe situe en réalité exactement sa position de romancier. C’est un « homme de son temps et de sa classe » (Sylvère Monod), qui croit en l’idéal du gentleman (cet idéal, dans Quelle époque !, s’incarne dans le personnage de Roger Carbury, hobereau érigé en contre-exemple vertueux d’un aréopage d’aristocrates débiles dépeints sans aménité, et que ses proches estiment tout en le trouvant ennuyeux comme un vieux chausson). Mais c’est aussi, parmi les romanciers de son temps, l’un des plus exempts de préjugés. Outre son point de vue qu’on pourrait qualifier de préféministe, Quelle époque ! épingle notamment l’antisémitisme ordinaire de la haute société — le cas est unique, à ma connaissance, dans la fiction victorienne. L’un des rares personnages entièrement sympathiques du roman est Ezekiel Breghert, le placide banquier juif que Georgiana Longestaffe envisage un temps d’épouser, en désespoir de cause et en se pinçant le nez, pour ne pas demeurer vieille fille : homme probe, intègre et net, franc et sans détour, naturellement mal vu, parce que juif, et parce qu’il ignore les codes sociaux en usage — doublement shocking.

1. The Hero in Eclipse in Victorian Fiction. Oxford University Press, 1956.

2. Je pense par exemple à cette scène des Oiseaux où Hitchcock opère un transfert d’un point de vue général objectif au point de vue subjectif de Melanie, au moment où celle-ci comprend (et nous en même temps qu’elle) que la mère de Mitch est en train de perdre la boule. Séquence parfaitement analysée par le cinéaste dans Hitchcock-Truffaut, p. 247-248.

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Traduction, préface et notes d’Alain Jumeau. Fayard, 2010.

Abordons l’héritière

Même si [Lord Niddersdale] n’était pas très enclin à réfléchir sérieusement, il avait l’impression qu’il était nécessaire, en l’occurrence, de réfléchir. Le patrimoine de son père n’était pas considérable. Son père et son grand-père étaient dépensiers tous les deux, et lui-même avait contribué aux difficultés financières de la famille. Il était convenu, depuis ses débuts dans la vie, qu’il devait épouser une héritière. Dans des familles comme la sienne, il est généralement convenu, quand on en est arrivé à de tels résultats, que la situation sera rétablie grâce à une héritière. C’est devenu une institution, comme la primogéniture, et c’est presque aussi utile pour préserver convenablement l’ordre des choses. La noblesse gaspille l’argent ; le commerce le gagne — et alors le commerce achète la noblesse, en lui permettant de redorer son blason. Cet accommodement, dans la mesure où il touche l’aristocratie en général, est tout à fait convenu, et le vieux marquis l’approuvait pleinement — si bien qu’il se sentait justifié, lorsqu’il dilapidait le patrimoine, en pensant que le futur mariage de son fils viendrait le restaurer, naturellement. Nidderdale, lui-même, n’avait jamais exprimé d’opinion contraire, n’avait jamais conçu de théorie fantaisiste opposée à cette façon de voir, et n’avait jamais inquiété son père par une liaison visant à épouser une beauté sans dot ; mais il avait réclamé le droit de « prendre du bon temps », avant de se consacrer au rétablissement du patrimoine familial. Son père avait eu le sentiment que ce serait une erreur, et peut-être même une idée insensée, de s’opposer à un désir aussi naturel. Il avait considéré tous les détails du « bon temps » d’un œil indulgent. Mais un petit différend avait surgi, quant à la durée du bon temps, et le père s’était finalement vu obligé d’informer son fils que, si le bon temps se prolongeait encore, cela occasionnerait une guerre d’extermination réciproque entre lui et son héritier. Niddersdale, qui avait à la fois du bon sens et un bon caractère, vit la chose tout à fait comme il convenait. Il assura son père qu’il n’avait nullement l’intention de se fâcher, il déclara qu’il était prêt pour aborder l’héritière, dès que l’héritière serait placée sur son chemin, et il entreprit honnêtement la tâche qui lui était imposée.

Anthony Trollope, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Traduction d’Alain Jumeau. Fayard, 2010.

Trollopiana

C’est une histoire éminemment trollopienne, comme dirait Jacques Roubaud. Un riche philanthrope, monsieur Paul Druwé, a doté l’université de Louvain d’une somme rondelette, sous condition qu’elle soit exclusivement employée à accroître la renommée d’Anthony Trollope. La cagnotte va donc permettre de financer des doctorats, ainsi qu’un grand colloque qui aura lieu en septembre prochain, The Trollope Bicentennial Conference.

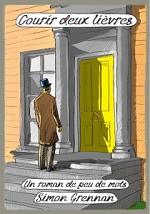

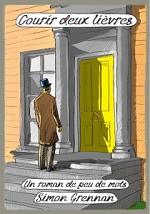

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de Simon Grennan, Courir deux lièvres (Les Impressions Nouvelles). Transposer une fiction victorienne en BD, voilà qui est inattendu et pique en soi la curiosité. Plusieurs éléments concourent à l’intérêt de l’entreprise. Plutôt que de jeter son dévolu sur un roman réputé des chroniques du Barsetshire ou du cycle Palliser, Grennan a choisi d’adapter un Trollope peu connu, John Caldigate (1880) : une sombre affaire de bigamie, entre l’Angleterre et l’Australie. Si l’histoire est située à la fin du XIXe siècle, il s’est refusé au pastiche de l’imagerie victorienne pour adopter un graphisme moderne, à propos duquel Jan Baetens relève à juste titre une parenté avec Blutch : beau travail sur la couleur, l’ombre et la lumière. Enfin, tandis que Trollope est un grand bavard jamais avare de digressions (c’est ce qui fait son charme), l’album de Grennan est sous-titré Un roman de peu de mots. Aux longs dialogues, le dessinateur préfère le détail visuel signifiant, les silences et les jeux de regards. Sa narration privilégie la vitesse et l’ellipse, en affirmant au passage une remarquable maîtrise du cadre, du découpage et de l’inscription dynamique des personnages dans l’espace, où l’on sent l’influence bien comprise du cinéma. Si l’on y perd les plaisantes circonvolutions de la psychologie trollopienne, on y gagne en échange la suggestion d’un non-dit, d’un secret presque jamesien qui court entre les cases, entre les pages, et nous glisse pour finir entre les doigts.

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de Simon Grennan, Courir deux lièvres (Les Impressions Nouvelles). Transposer une fiction victorienne en BD, voilà qui est inattendu et pique en soi la curiosité. Plusieurs éléments concourent à l’intérêt de l’entreprise. Plutôt que de jeter son dévolu sur un roman réputé des chroniques du Barsetshire ou du cycle Palliser, Grennan a choisi d’adapter un Trollope peu connu, John Caldigate (1880) : une sombre affaire de bigamie, entre l’Angleterre et l’Australie. Si l’histoire est située à la fin du XIXe siècle, il s’est refusé au pastiche de l’imagerie victorienne pour adopter un graphisme moderne, à propos duquel Jan Baetens relève à juste titre une parenté avec Blutch : beau travail sur la couleur, l’ombre et la lumière. Enfin, tandis que Trollope est un grand bavard jamais avare de digressions (c’est ce qui fait son charme), l’album de Grennan est sous-titré Un roman de peu de mots. Aux longs dialogues, le dessinateur préfère le détail visuel signifiant, les silences et les jeux de regards. Sa narration privilégie la vitesse et l’ellipse, en affirmant au passage une remarquable maîtrise du cadre, du découpage et de l’inscription dynamique des personnages dans l’espace, où l’on sent l’influence bien comprise du cinéma. Si l’on y perd les plaisantes circonvolutions de la psychologie trollopienne, on y gagne en échange la suggestion d’un non-dit, d’un secret presque jamesien qui court entre les cases, entre les pages, et nous glisse pour finir entre les doigts.

P.-S. : dans sa postface, Jan Baetens lève une belle piste : l’importance des systèmes de communication dans l’œuvre de Trollope. De fait, les échanges de lettres, l’attente fébrile du courrier porteur de révélations cruciales jouent un rôle décisif dans Courir deux lièvres. Trollope, qui était haut fonctionnaire des Postes britanniques, ne pouvait qu’être sensible au potentiel fictionnel de la correspondance.

À Senate House, près de Russell Square, une plaque rappelle le souvenir de la maison natale de Trollope, depuis longtemps rasée pour faire place à un parking.

Montagu Square

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875).

Anthony TROLLOPE, Quelle époque ! (The Way We Live Now, 1875). De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de

De façon plus originale, le fonds Druwé a soutenu la publication d’une bande dessinée de