Les Terriens restent à inventer

La période de mes voyages a coïncidé avec celle de mon innocence. Elle a donc fini par ralentir. Je ne suis plus certain aujourd’hui de croire que la Terre est ronde. Que la nature humaine est la même partout. Notre planète est un agglomérat d’îles, d’astéroïdes. La mondialisation est à mille années-lumière de nous. Les Terriens restent à inventer. Rien ne serait plus désirable que leur apparition. L’écriture sert à ça. À le rendre possible.

Luc Dellisse, le Jugement dernier.

Les Impressions Nouvelles, 2007.

Déformation professionnelle

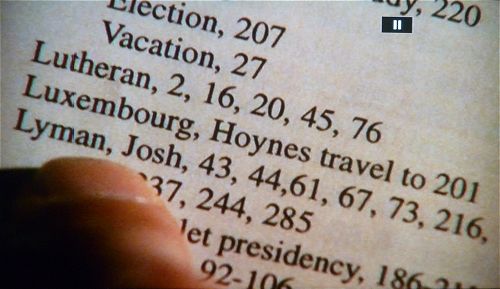

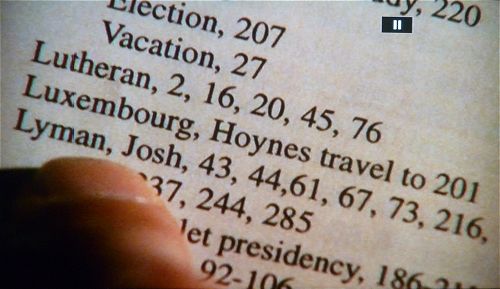

The West Wing, 6e saison, 7e épisode, « A Change Is Gonna Come »

Dans un insert de quatre secondes (Josh Lyman parcourt l’index des mémoires de l’ex-vice-président Hoynes, à la recherche des pages le concernant), constater qu’il manque une virgule entre travel to et 201 et, à la ligne suivante, une espace entre la virgule et 61.

Dans la piscine

Entamer un séjour en Californie, avait-il dit, c’est un peu comme descendre dans l’eau d’une piscine. Une expérience agréable, vous faites quelques brasses, et avant même de vous en rendre compte, vous avez cinquante ans.

Vikram Seth, Deux Vies.

Traduit de l’anglais (Inde) par Dominique Vitalyos.

Albin Michel, 2007.

Transmis par ML.

La perle de Baltimore

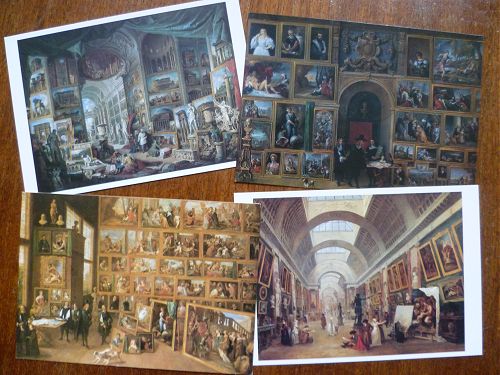

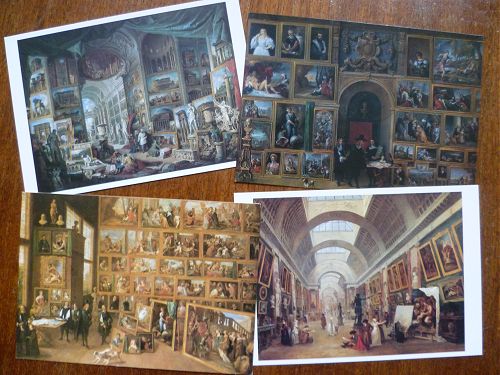

« ces tableaux de goût flamand représentant une pièce

aux murs complètement recouverts de peintures »

Entre ses cours et ses travaux d’érudition, la rédaction de ses livres et de plusieurs centaines d’articles, Mario Praz trouva encore le temps de voyager aux quatre coins du monde et de tirer de ses périples la matière de nombreuses chroniques, dont il réunit un choix dans le Monde que j’ai vu (Il Mondo che ho visto, traduction de Jacques Michaut-Paternò, Julliard, 1988). S’embarquer en sa compagnie, c’est voyager dans le temps autant que dans l’espace. Dans une ville, devant un édifice, un paysage, sa mémoire encyclopédique se mobilise instantanément pour inscrire les sites observés dans l’histoire des civilisations et des formes. Tout l’intéresse : le spectacle d’un cimetière de voitures pique autant sa curiosité que les collections d’un petit musée de province.

Le voici à Baltimore, entraîné par un ami de Washington qui l’a convaincu d’aller voir le restaurant Haussner’s. « C’est la plus extraordinaire collection de tableaux qui existe, m’assura-t-il. Il ne faut pas s’attendre à des chefs-d’œuvre, mais les murs sont couverts de haut en bas de tableaux de toutes sortes, certains ne sont pas mal. »

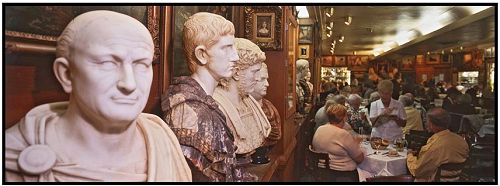

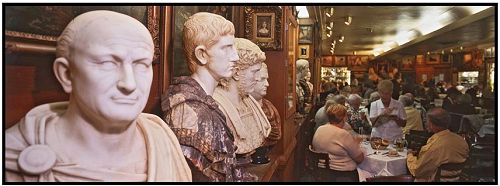

L’on nous fit passer dans la salle d’attente, une très grande pièce en sous-sol pleine de gens ; parmi les têtes humaines se détachaient des têtes de marbre et de bronze, copies de bustes d’empereurs romains, bronzes de la fin du XIXe siècle surchargés de gestes et de fioritures ; aux murs des tableaux, des dessins et des meubles pseudo-XVIIIe : modeste prélude aux étages supérieurs, discrète ouverture au grand orchestre qui nous frappa de plein fouet comme un assaut de cymbales, de trombones et de grosses caisses dès que notre tour fut venu de monter au restaurant.

Au restaurant les attend le plus ahurissant ensemble de tableaux qui soit, occupant absolument toute la surface des murs. Ce décor évoque aussitôt à Praz une version kitsch de « ces tableaux de goût flamand représentant une pièce aux murs complètement recouverts de peintures, garnie de tables encombrées d’objets et qui reproduisent ordinairement des salles de collections, réelles ou imaginaires, ou encore des scènes pour représentations allégoriques : tableaux de Francken, de Bruegel de Velours, de Hans Jordaens III, de Zoffany ou de Panini chez nous. Pièces où le fourmillement des formes rejoint l’hallucination et le délire. » La nomenclature qui suit pourrait sortir de la Vie, mode d’emploi.

Paysages et marines ordinaires (une série infinie de vues de Paris), scènes de genre semblables à celles qu’on trouve encore chez certains antiquaires autour de Saint-James à Londres, représentant des cardinaux et des moines en train de lever des coupes de vin à contre-jour dans des pièces minutieusement peintes, sauf que dans son inventaire le peintre a commis de flagrants anachronismes, comme lorsqu’il place une boîte de cigares sur la table d’un gentilhomme du XVIIIe siècle ; tableaux tels qu’on en voyait jadis dans les maisons closes, comme une scène d’Othello, des nus féminins, des sujets sentimentaux comme cette jeune fille vêtue de bleu ciel, entourée de chiens fauves, portant un chiot sur l’épaule, ou cette autre, pompéienne, suivie de colombes, des enfants dans des basses-cours, des dames en costume Directoire, une Vénitienne du peuple, des odalisques au bain, des scènes historiques, le bouffon de cour… Signatures de peintres en marge des histoires de la peinture, Cesare Detti, Chierici, Soulacroix, Jules Lefebvre, spécialiste du nu féminin et membre de l’Institut de France (certains peignaient fort bien, observait mon ami), et perdu par hasard dans la foule anonyme Diaz de la Peña. Au bar (interdit aux femmes) une orgie de nus féminins, un satyre et une nymphe de Bouguereau, ce même Bouguereau dont les tableaux sont, comme le dit à juste titre E. H. Gombrich dans son Freud et la psychologie de l’art, « d’une habileté nauséabonde », et des sujets aphrodisiaques de Fried Pal qui auraient fourni d’excellentes illustrations pour l’essai de Giancarlo Marmori sur « le nu bourgeois » (dans le Tonneau et le Violon).

Mais une inscription devant un escalier nous avertit qu’il y a un sancta sanctorum, un « Musée ». Au pied de l’escalier on voit une statue : la vision de Jeanne d’Arc de Randolph Rogers ; en haut un avis informe que le bénéfice des entrées ira au Boy’s Club de Baltimore : des mannequins représentant un jeune explorateur et une Indienne vous lorgnent du fond d’une longue salle dont les murs sont entièrement occupés par des portions de la plus grande peinture du monde, le Panthéon de la guerre, créé à la fin de la Première Guerre mondiale par Pierre-Carrière-Belleuse et A. P. Goguet avec la collaboration d’une centaine d’autres artistes, piètres disciples de Detaille. La peinture comportait six mille portraits d’après nature ; nous ne voyons ici que les parties qui représentent les spahis et les cuirassiers. Une horloge liberty en bronze leur tient compagnie, avec son habituelle femme ondoyante, son globe doré portant les heures et les incrustations d’opaline destinées à être illuminées de l’intérieur : l’ensemble s’appelle la Création et figura au Salon des Beaux-Arts de 1903. Une époque est illustrée par ses chefs-d’œuvre, mais elle est également illuminée par les œuvres qui représentent le niveau le plus bas du goût. Haussner a eu le mérite de réunir dans un même bouquet les mauvaises herbes et les champignons vénéneux de la belle époque.

On ne pourra plus aller vérifier sur place. Le restaurant de William Henry et Frances Wilke Haussner, fondé en 1926, a servi son dernier repas le 6 octobre 1999. Le bâtiment fut converti en école de cuisine, sous la houlette du Collège international de Baltimore. Quant à la collection de tableaux, elle fut vendue aux enchères à New York par Sotheby’s.

Les photos couleur sont de Bill McAllen

Le décor de Haussner’s a été reconstitué, assez pauvrement, dans un épisode de Mad Men, avec beaucoup, beaucoup moins de tableaux.

Mad Men, 3e saison, 1er épisode, « Out of Town »

Gaffe et dico

Chez Franquin, il y a toujours un détail qu’on ne remarque qu’à la vingtième relecture. Par exemple, ce dictionnaire faisant l’objet d’un gag de Gaston, mais oui ! C’est le Littré de Pauvert.

Franquin, le Gang des gaffeurs, Dupuis, 1974.

En voiture

On retombe, dans l’excellente petite anthologie de Michel Nuridsany Précieux et Libertins 1, sur deux rondeaux délicieux et discrètement virtuoses de Vincent Voiture (1597-1648). Le rondeau, tel quel codifié par Clément Marot, compte treize vers construits sur deux rimes, l’incipit du poème revenant à deux reprises comme un refrain (dit aussi « rentrement »). Finesse supplémentaire chez Voiture : le sens du syntagme initial se trouve subtilement modifié lorsqu’il revient sous forme de refrain. Le premier des deux rondeaux est en outre un exemple remarquablement précoce de texte autoréférentiel, qui liquide par avance bien des pesants exercices textuels qui seront en vogue trois siècles plus tard (le poème qui parle du poème, le texte qui s’écrit sous vos yeux en vous disant qu’il est en train de le faire).

Ma foi, c’est fait de moi : car Isabeau

M’a conjuré de lui faire un rondeau.

Cela me met en une peine extrême.

Quoi ! Treize vers, huit en eau, cinq en ème !

Je lui ferais aussitôt un bateau.

En voilà cinq pourtant en un monceau.

Faisons en huit, en invoquant Brodeau,

Et puis mettons par quelque stratagème :

Ma foi, c’est fait.

Ma foi, c’est fait.

Si je pouvais encor de mon cerveau

Tirer cinq vers, l’ouvrage serait beau.

Mais cependant, je suis dedans l’onzième,

Et si je crois que je fais le douzième,

En voilà treize ajustés au niveau :

Ma foi, c’est fait !

Ma foi, c’est fait !

Ou vous savez tromper bien finement,

Ou vous m’aimez assez fidèlement :

Lequel des deux, je ne saurais le dire ;

Mais cependant je pleure et je soupire,

Et ne reçois aucun soulagement.

Pour votre amour j’ai quitté franchement

Ce que j’avais acquis bien sûrement :

Car on m’aimait, et j’avais quelque empire

Où vous savez.

Où vous savez.

Je n’attends pas tout le consentement

Qu’on peut donner aux peines d’un amant,

Et qui pourrait me tirer du martyre :

À si grand bien mon courage n’aspire :

Mais laissez-moi vous toucher seulement

Où vous savez.

Où vous savez.

Né à Amiens, fils d’un marchand de vin, Voiture enchanta son temps par son brillant esprit, son art de la conversation, son talent à improviser « des poèmes sur tous les événements de la vie mondaine, même les plus minimes. […] Sa poésie légère, badine, raffinée, impertinente, manifeste soif de liberté, goût du jeu et distance ironique vis-à-vis d’elle-même qui caractérisent la société qu’il fréquente. À son époque sa renommée est immense et même le grand La Fontaine proclame hautement ce qu’il lui doit. » (Michel Nuridsany.)

1 La Différence, « Orphée », 1990.

Portrait de Voiture par Philippe de Champaigne. Musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand.

Accident

Les faits sont connus. En 1957, Françoise Sagan se flanque dans le fossé avec son Aston Martin, et avec Bernard Frank par la même occasion. Elle sera hospitalisée dans un état critique, avec des fractures multiples du crâne, du thorax et du bassin. Frank raconte l’épisode vingt ans plus tard dans Solde. Quiconque a vécu un accident de voiture s’y reconnaîtra : le temps qui passe très vite et très lentement à la fois, le curieux détachement qui vous sépare de vous-même, les pensées terre-à-terre qui vous traversent l’esprit. Sachant l’importance considérable qu’auront tenue les repas dans la vie du chroniqueur, on adore la chute.

En avril 1957, étant venu oublier un mois d’hôpital dans le moulin de Dior à Milly-la-Forêt, le lendemain de mon arrivée je me retrouvai sur l’étroite banquette arrière d’une Aston Martin qui alla culbuter capricieusement dans un fossé avant d’aller finir sa course dans un champ, roues tournées vers le ciel. Ce qui me frappa alors, c’est le temps incroyable que met un accident avant de se coaguler : au moins quinze secondes. Cette lourde voiture dérapa d’abord vers le côté gauche de la route où se trouvaient les poteaux télégraphiques et des monticules de cailloux, le changement de vitesse tenu par une main que, de ma place, j’avais le loisir de regarder en toute tranquillité la fit revenir vers le côté droit qu’elle n’aurait jamais dû quitter. J’eus le temps de me dire d’une façon toute banale — mais la sensation ne l’était pas — que ça y était, que j’allais entrer dans ce qui n’arrive jamais qu’aux autres, et, comme nous étions secoués comme des pruniers, je me souvins de ces voitures tamponneuses où j’aimais aller enfant lors de la fête de Neuilly. Il me fallait, comme en ce temps-là, serrer les mâchoires, rester imperturbable sous le choc, et rien ne m’arriverait : effectivement, la voiture avait beau tressauter, mon crâne tenait bon, mes bras, mes jambes, ma poitrine tenaient bon, je ne sentais rien, je ne sentais plus rien et, quand la voiture eut fini ses galipettes, je trouvai sans difficulté une issue à travers toile et roue. Je regardai mon Sagan qui semblait coincée sous le volant, qu’y pouvais-je ? et j’allai me coucher dans le fossé comme le prince André après la bataille. Quoique Sagan eût des chances raisonnables de mourir étouffée, que moi-même j’avais un de mes os qui s’était pulvérisé dans le col de l’humérus, trois ou quatre côtes fêlées, un visage qui allait peu à peu devenir celui d’un boxeur qui ne remontera pas de sitôt sur le ring, mes pensées n’arrivaient pas à dépasser le stade du : le déjeuner n’aurait pas lieu !

Bernard Frank, Solde, Flammarion, 1980.

Ma foi, c’est fait.

Ma foi, c’est fait.