La marche brisée

Grosse déception devant The 39 Steps, qui fait salle comble au Criterion Theatre depuis quelques années. La pièce adapte le film d’Alfred Hitchcock bien plus que le roman original de John Buchan — lequel était le premier à reconnaître la supériorité narrative du film sur son livre. On apprécie le tour de force (quatre comédiens interprétant une quarantaine de rôles), les trouvailles astucieuses de la mise en scène pour figurer les changements rapides de lieux, les déplacements ferroviaires au moyen d’un train miniature, les scènes en extérieur, voire même des champs-contrechamps ; en somme, pour suggérer, au sein d’un espace scénique, un espace cinématographique. On regrette le jeu souvent outré des comédiens, qui tire le spectacle vers la parodie sans finesse en cherchant les rires faciles du public.

Approche et tue un président !

Assassins, sur un livret de John Weidman, est l’un des concept musicals les plus radicaux de Stephen Sondheim. Il s’agit d’une revue grinçante évoquant neuf tentatives d’assassinat, couronnées ou non de succès, sur la personne de présidents américains, d’Abraham Lincoln à Ronald Reagan. Comme d’autres Sondheim (Company, Merrily We Roll Along), la construction est non-chronologique. L’action se déroule dans un espace-temps imaginaire — l’antichambre des Enfers ? — où les candidats meurtriers de toutes les époques se croisent, s’apostrophent, s’encouragent ou s’invectivent. Le décor de ce carnaval macabre est une baraque de tir forain. Deux maîtres de jeu : un forain sinistre et un ménestrel, lequel endossera par la suite le rôle de Lee Harvey Oswald. En ouverture, le forain interpelle les meurtriers putatifs en tendant à chacun un revolver. Et de chanter en substance : « Eh toi ? Ta vie est un échec ? Tu n’as pas de travail, ta petite amie t’a lâchée ? Tu ne sais pas quoi faire ? Approche et tue un président ! » Entendre par la suite le chœur des meurtriers entonner gaiement Everybody’s Got the Right to their Dreams éclaire soudain d’un autre jour le droit proclamé de chacun à la poursuite du bonheur.

C’est bien entendu de cela qu’il est question dans Assassins : les ratés du rêve américain, le sentiment de rage et de frustration qu’il engendre chez ses laissés-pour-compte, la culture des armes à feu — au-delà des meurtres de présidents, impossible de ne pas penser à cet autre sport national que sont les tueries de masse dans les collèges et les supermarchés. Tout cela est si évident que Weidman et Sondheim se gardent de surligner le propos. Loin du didactisme plat qui plombe tant de pièces de théâtre contemporaines dès qu’elles s’emparent d’un sujet dit « de société », ils jouent la carte d’un humour noir autrement plus inconfortable, qui n’exclut ni la réflexion sur la violence dans l’Histoire, ni çà et là un étrange fond de mélancolie. Les aspirants assassins sont suivant les cas des illuminés atteints de la folie des grandeurs, des sociopathes tristes, de purs exaltés, des bras cassés (Sara Jane Moore, aussi gaffeuse et maladroite que sa cible, le président Gerald Ford). Un seul d’entre eux, l’ouvrier anarchiste Leon Czolgosz, obéit à des mobiles politiques un tant soit peu articulés. Sur le fil du rasoir, Weidman et Sondheim examinent leurs motivations avec une finesse qui évite les poncifs de la psychosociologie de comptoir.

Assassins date de 1990. Sa carrière off Broadway fut brève. Outre que le sujet en est peu aimable, le déclenchement de la première guerre du Golfe, au milieu des représentations, compromit ses chances de succès. D’aucuns firent au spectacle un procès en antipatriotisme de mauvais goût. Par la suite, le show fut remonté à Broadway et Londres, toujours pour de courtes séries de représentations. Sa nouvelle reprise à la Menier Chocolate Factory de Londres est tout bonnement époustouflante. La densité de l’ouvrage (1 h 45 sans entracte), le lieu même de la représentation — une ancienne chocolaterie comme son nom l’indique, devenue restau-bar-galerie, avec petite salle de théâtre de deux cents places en sous-sol, aux murs de béton brut —, le dispositif scénique à l’élisabéthaine où les spectateurs sont assis de part et d’autre d’une aire de jeu centrale, presque le nez sur les comédiens : tout s’accorde au propos du spectacle et concourt à son intensité. La mise en scène dynamique de Jamie Lloyd, la scénographie de Soutra Gilmour et les chorégraphies précises de Chris Bailey abondent en trouvailles de détail. Par exemple, ces enseignes de baraque de tir « Hit » and « Miss » qui s’allument suivant que la tentative d’assassinat a réussi ou échoué. En cas de succès, une petite pluie de tickets rouges de foire tombe doucement sur la tête du meurtrier. Et lorsque Oswald touchera le jackpot à Dallas, c’est un véritable déluge de tickets qui noiera la scène. Effets visuels et sonores parcimonieux mais percutants, qui rendent impressionnantes les exécutions de Charles Guiteau et Giuseppe Zangara. Le tout est porté par la belle énergie d’une troupe si soudée qu’il est presque impossible d’isoler une performance. Tout de même, on a été épaté par le charisme de Simon Lipkin, Michael Xavier et Andy Nyman, l’abattage comique d’Anna Francolini et Carly Bawden.

Assassins n’est sans doute pas la partition la plus éclatante de Sondheim. On n’en admire pas moins comme toujours son invention langagière (privilégiant les mots courts, les réitérations, l’antithèse et la paronomase), son goût du pastiche et des citations déguisées (chaque chanson adopte le style musical de l’époque où elle est située), sa science des dissonances calculées, des chansons-conversations et des chorals entrelacés — d’autant plus que cette virtuosité, loin d’être gratuite, est toujours au service des personnages et de l’impact émotionnel des situations.

P.-S. : Assassins est le cinquième musical de Sondheim repris en dix ans à la Menier Chocolate Factory. On a pu voir l’an dernier, brièvement disponible en streaming, une captation de leur Merrily We Roll Along (mise en scène de Maria Friedman), filmée au Harold Pinter Theatre où le show s’était transporté. Une autre grande réussite, à ne pas louper si d’aventure elle ressurgit sur le net.

L’esprit de famille

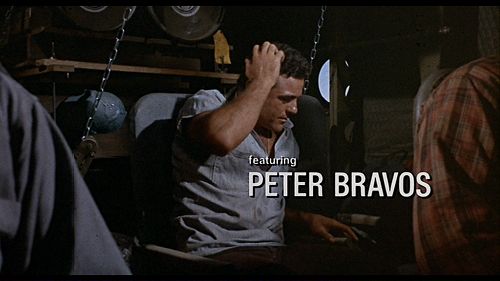

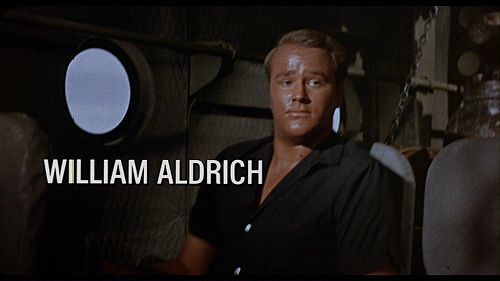

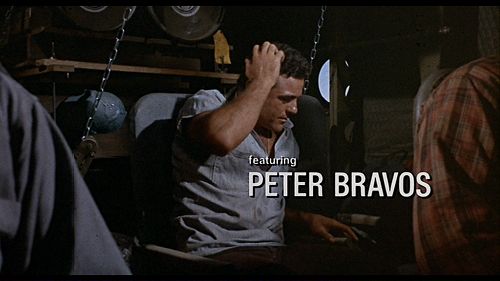

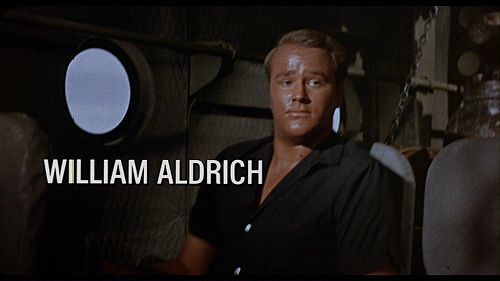

The Flight of the Phoenix (1965) de Robert Aldrich vient à peine de commencer que le vieux coucou piloté par James Stewart, secoué dans une tempête de sable, s’écrase au cœur du Sahara en faisant deux victimes : William Aldrich et Peter Bravos, soit le fils et le gendre du cinéaste ! Pour ajouter à l’humour noir, ils meurent écrabouillés moins d’une minute après avoir été dûment mentionnés au générique, sur le même pied que les vedettes du film (outre Stewart : Richard Attenborough, Hardy Krüger, Peter Finch, Ernest Borgnine, Dan Duryea, George Kennedy, Christian Marquand, etc.) C’est un peu comme si Aldrich moquait le népotisme bien connu du monde du cinéma : oui, j’emploie mes proches comme tout le monde, mais moi je m’en débarrasse dès la première bobine ! En outre, ledit générique parodie par anticipation celui des films catastrophes du genre Airport et leur casting all-star, qui fleuriront quelques années plus tard (en fait, tout le film peut se voir comme une critique anticipée du cinéma catastrophe). Humour et clin d’œil familial à part, tout Aldrich est présent dans ces quelques minutes : ruptures de ton, esthétique du paroxysme, dynamitage des genres et de leurs conventions. Et si The Flight of the Phoenix est sans conteste un film mineur au sein d’une filmographie riche en chefs-d’œuvre, il est passionnant de voir le cinéaste y malaxer quelques-uns de ses thèmes de prédilection : les conditions de survie d’un groupe affrontant une situation-limite, les tensions et les rapports de force au sein de ce groupe, la monomanie poussée jusqu’à la folie et au délire de grandeur (Krüger), l’ambiguïté des conduites d’héroïsme. Le moment où Stewart et Attenborough découvrent le « secret » de Krüger (j’essaie de ne rien révéler) est stupéfiant.

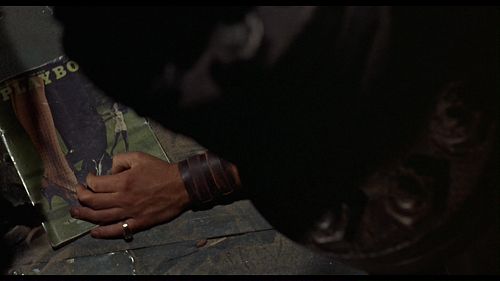

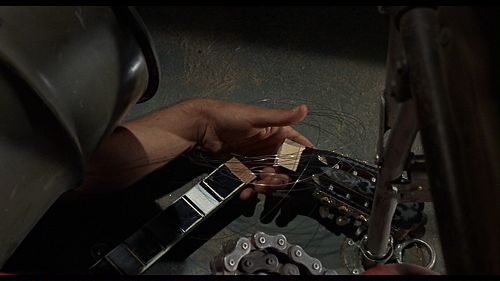

William Aldrich…

… et Peter Bravos, ou ce qu’il en reste après dix minutes de projection.

On a eu la curiosité d’en savoir plus sur le fiston. William Aldrich, nous apprend IMDB, tint des petits rôles dans quatre films de son père et occupa la fonction de producteur associé sur quatre autres. Producteur exécutif de The Sheltering Sky de Bertolucci, il produisit également les remakes de The Flight of the Phoenix et What Ever Happened to Baby Jane ?

High Time

High Time de Blake Edwards (1960). Quoique réalisé après des films complètement edwardsiens comme Mister Cory et Operation Petticoat, cette comédie de campus servant de véhicule à Bing Crosby sent la commande de studio. Le scénario et le dialogue sont bien nunuches, les gags (souvent plus tashliniens qu’edwardsiens 1) pas toujours drôles. Mais Edwards s’acquitte avec compétence de la tâche, et sa patte est au moins sensible à trois niveaux : 1. Élégance formelle : sûreté du cadre et du découpage, dynamisme des plans à figuration nombreuse, contraste entre la vitalité estudiantine et le statisme du monde des adultes. 2. Un tact réel dans les scènes sentimentales entre Crosby et la prof de français (Nicole Maurey), qui évitent la mièvrerie de mise dans ce genre de comédie (on pense aux relations Julie Andrews-Omar Sharif dans cette petite merveille qu’est The Tamarin Seed). 3. Une scène de travesti : déguiser Bing Crosby en dondon en robe rose, il fallait oser ! Et Crosby, il faut le dire, se tire remarquablement d’affaire en la circonstance.

1 De façon générale, l’influence du cartoon se fait sentir sur la comédie américaine des années 1950-1960, chez les réalisateurs de la nouvelle génération comme chez les vétérans (par exemple Leo McCarey dans Rally Round the Flag, Boys !).

Trous noirs

L’un des seize « intermèdes » de L’Amour à mort.

Alain Resnais, tout le monde l’a rappelé à juste titre ces derniers jours, fut une figure essentielle de la modernité cinématographique, née du désastre de la Deuxième Guerre mondiale. L’espèce humaine venait d’être radicalement niée par les camps d’extermination et la bombe atomique ; et dès lors, la dramaturgie traditionnelle du cinéma se voyait frappée d’impossibilité, inapte qu’elle était à traduire ce désarroi sans recours d’après la fin du monde. Il fallait inventer des formes nouvelles et Resnais s’y employa mieux qu’aucun autre. Ce sera le temps des scénarios fragmentaires, défaits, en morceaux, des personnages caractérisés par une impuissance, une paralysie fondamentale face à ce qui leur arrive. Muriel est peut-être le film qui poussera le plus loin cette pulvérisation du réel. Non seulement le montage y est fragmenté à l’extrême, mais le langage même y est frappé de stupeur, les dialogues réduits à des bribes constamment interrompues, des éclats de babil, les personnages se révélant incapables de nommer leur désarroi ou leur vide intérieur (Bernard, le beau-fils de Muriel, revient, rappelons-le, de la guerre d’Algérie).

Par la suite, et notamment à partir des années 1980, le cinéma de Resnais s’est fait plus manifestement léger et joueur. Cependant, la fantaisie, chez lui, s’enlève toujours sur un fond de néant (combien de morts, de fantômes, de grands dépressifs peuplent son univers ?). En témoigne l’usage tout à fait singulier du noir dans ses films.

On connaît la chanson. Prologue du film. Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre, dans les bureaux du général von Choltitz, au moment où ce dernier reçoit de Hitler l’ordre de faire sauter Paris. Soudain, une série de mouvements d’appareil très rapides et très courts glissent le long de chacun des personnages présents dans la pièce jusqu’au noir absolu, comme s’ils étaient aspirés d’un coup l’un après l’autre dans la grande trappe de l’Histoire et du Temps. L’effet est tout bonnement stupéfiant. C’est alors que la voix off de la guide (Agnès Jaoui) prend le relais, et que nous comprenons que cet épisode historique appartenait au récit qu’elle destine à son petit groupe de touristes, dans le Paris d’aujourd’hui.

Mélo. Après avoir écrit dans un bistro une dernière lettre à son mari Pierre, Romaine descend se noyer dans la Seine. Peu à peu le trajet de la jeune femme et le mouvement de caméra qui l’accompagnait se désolidarisent. Romaine quitte le champ par le bord inférieur du cadre en descendant l’escalier, tandis que la caméra panote et s’avance vers le fleuve noir et froid qui va bientôt l’engloutir. Resnais fait durer le plan, le noir envahit tout, et c’est comme si le film lui-même se noyait. Fin du deuxième acte.

Mélo. Trois ans ont passé. Pierre, le mari, rend visite à Marcel, l’amant. Leur échange est tendu, lourd de reproches longtemps tus, de douleur rentrée. Pierre soupçonne-t-il ou non que sa femme le trompait avec son meilleur ami ? S’aveugle-t-il volontairement parce qu’il ne veut pas savoir ? C’est impossible à dire. À Marcel, il se met à réciter, de mémoire, la lettre que Romaine lui avait envoyée avant son suicide et qu’il connaît par cœur à force de l’avoir relue. C’est alors que la caméra fait une chose invraisemblable. Elle quitte Pierre et descend lentement, lentement vers le sol, caresse les meubles et les objets de plus en plus flous avant de s’abîmer dans le noir absolu, pour remonter le long du corps de Marcel, jusqu’à son visage tétanisé. Le « moment du noir » n’a duré que quelques secondes mais il paraît subjectivement beaucoup plus long (au cinéma plus encore que sur un petit écran). Et ce noir est empli de toute la tristesse abyssale ouverte dans le cœur des deux hommes par le suicide de celle qu’ils aimaient, mais aussi de tous les secrets cachés, de tout le non-dit de la scène. C’est un plan qu’on n’oublie pas. Depuis la sortie du film voici près de trente ans, il ne m’a plus quitté.

P.-S. : à près de dix ans d’écart, ce panoramique de Mélo paraît faire écho à l’admirable panoramique de 360° dans l’épilogue de Providence, celui-là solaire et apaisé, et néanmoins chargé de mélancolie.

Des documentaires sur l’imaginaire

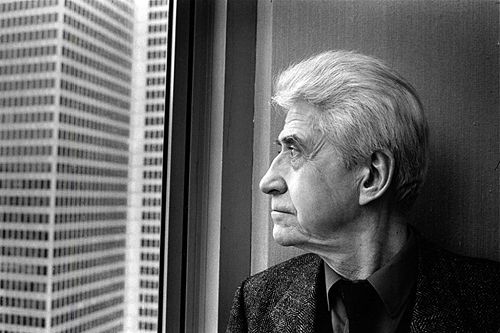

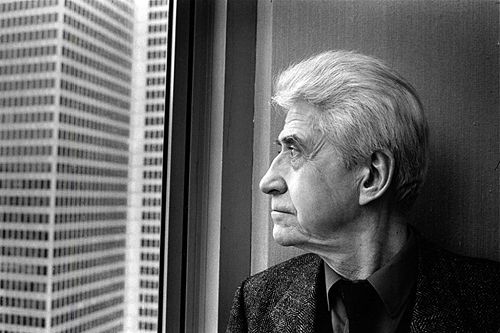

Alain Resnais à Montréal en 1989. Photo : Bertrand Carrière.

Je serais bien content en effet s’il pouvait y avoir une influence de la comédie musicale, de la musique tout court, sur mon travail.

Pourquoi suis-je complètement séduit par cette forme du musical, aussi bien au théâtre qu’au cinéma ? C’est peut-être que j’aime bien, quand je suis au spectacle, qu’on me montre du spectacle. Qu’on me dise : « Ce n’est pas la vie quotidienne que je montre, ce sont des acteurs maquillés qui sont sur un écran, sur une scène. On n’essaie pas de vous faire croire que c’est la réalité de tous les jours, c’est de l’imaginaire. » Ce point de vue est poussé à son maximum dans la comédie musicale. S’il y a une chose qu’on ne voit pas dans la vie quotidienne, c’est bien deux personnes en train de s’exprimer par le chant. C’est un phénomène si irrationnel qu’on se demande même comment l’idée en est venue. […] On ne peut pas pousser plus loin le manque de naturel. Je trouve ça très stimulant. Mais les raisons profondes de ce plaisir, je ne les connais pas. Ce que j’aime bien dans le cinéma, c’est que c’est un art impur qui mélange des tas de choses.

Alain Resnais, propos recueillis par Réal La Rochelle.

Entretien réalisé en septembre 1994 pour l’émission À l’écran de Radio-Canada. Reproduit dans Positif no 437-438, juillet-août 1997.

Je suis satisfait si les spectateurs comprennent qu’ils ne sont pas devant du cinéma vérité, qu’ils sont bien devant des acteurs, maquillés, qui ont appris leur texte, que je ne triche pas. Je n’essaie pas d’imiter la réalité. Si j’imite quelque chose, c’est l’imaginaire. Je serais content si l’on disait de mes films qu’ils sont des documentaires sur l’imaginaire.

Entretien avec Isabelle Regnier, le Monde, 25 septembre 2012.

Tout Resnais ou presque tient dans ces deux citations. À commencer par l’influence souterraine profonde de la musique sur ses films, depuis le montage contrapuntique jusqu’à l’importance accordée à la tessiture et au grain de la voix des comédiens. Nombreux sont ses films, qu’ils comportent ou non du chant, qui s’apparentent à un opéra. La culture musicale de Resnais, le soin extrême qu’il apportait au choix de ses compositeurs, issus de tous les horizons, du musical (Sondheim, Kander) à la musique contemporaine (Henze, Penderecki), font de lui un cas unique dans l’histoire du cinéma.

Puis, le goût du spectacle sous toutes ses formes, des plus savantes aux plus populaires. Un penchant affirmé pour l’artifice affiché comme tel, le travail en studio, le décor qui s’exhibe comme décor et se transforme à vue. La confiance dans les hasards objectifs et le surgissement de l’irrationnel. Pourquoi neige-t-il dans l’appartement à la fin de Cœurs ? Parce que Resnais avait vu la neige, que cette image s’était imposée à lui avec une évidence irréfutable, et qu’il l’avait accueillie sans la questionner. Le spectacle était souvent funèbre, depuis le royaume des morts les fantômes venaient à notre rencontre, il n’en était pas moins porté par une secrète jubilation. On connaît la chanson est un film enchanté sur la dépression ; Resnais était un mélancolique gai.

Il n’était jamais plus cérébral que lorsqu’il paraissait ludique, jamais plus ludique que lorsqu’il paraissait cérébral. Revoir Marienbad à la lumière de Smoking/No Smoking, d’On connaît la chanson et des Herbes folles met rétrospectivement en lumière ce qu’il y avait déjà de joueur dans la démarche de Resnais à l’époque. Le caractère novateur du film est moins déconcertant aujourd’hui, ne serait-ce que parce que ses recherches (mises en abyme, sauts spatio-temporels, intrication des niveaux de réalité, etc.) ont été progressivement absorbées par la grammaire courante du cinéma et des séries télé (J. J. Abrams est l’un des nombreux enfants de Resnais). Cela n’enlève bien entendu rien au pouvoir de fascination de ce film-labyrinthe ; mais, du coup, on y est plus sensible à un humour indéfinissable que seuls peut-être les surréalistes (Benayoun, Kyrou) avaient aperçu au moment de la sortie du film.

Enfin, le plaisir de « mélanger des tas de choses ». Un mot qui revient avec une constance surprenante dans ses entretiens, c’est amusant : cette coïncidence m’a paru amusante, cela m’amusait de demander aux acteurs de…, je me suis dit qu’il serait amusant de tenter ce pari… Il y avait du petit chimiste en herbe chez Resnais, qui prenait plaisir à agiter dans ses éprouvettes des ingrédients a priori peu conciliables pour voir ce que cela donnerait : Hiroshima et Nevers, le Nouveau Roman et le cinéma muet des années 1920, les alexandrins de Queneau et la fabrication du polystyrène (racontée à rebrousse-temps, et en Scope couleur, s’il vous plaît), le roman bourgeois et le discours d’un éthologue behavioriste, la parole et le chant, le théâtre de boulevard et la bande dessinée, et même ses propres images avec celles d’un autre cinéaste (Bruno Podalydès). L’une de ses formules préférées était : « Je tourne pour savoir comment ça va tourner. » Chaque projet était une expérience dont il était le premier spectateur, chaque film un prototype, et l’on ne savait jamais à quoi s’attendre en entrant dans la salle de cinéma. Nous n’avions encore rien vu.

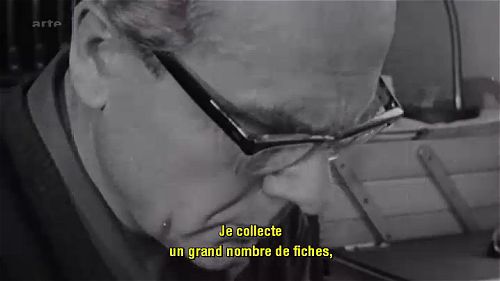

Arno Schmidt

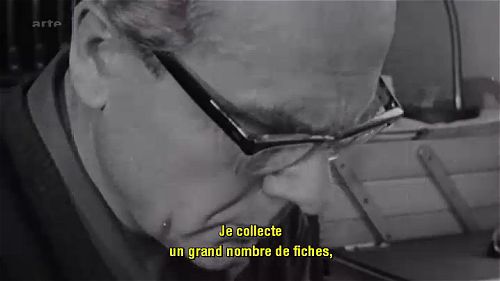

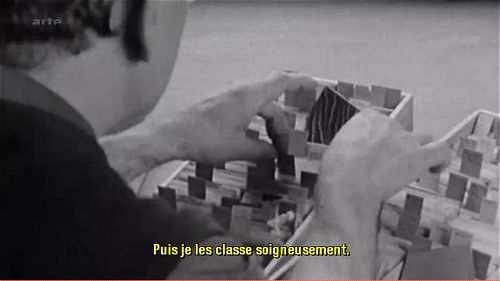

Le fichier ayant servi à l’élaboration de Zettels Traum. Cet « hyper-roman » demanda dix ans de travail à Arno Schmidt. Il décrit, en 1 330 pages de format A3 dactylographiées sur trois colonnes, les événements d’une journée d’été dans un petit village en multipliant les niveaux de lecture, les jeux de mots, les néologismes et les associations d’idées. Zettels Traum parut en 1970 sous la forme d’un fac-similé — la mise en page et la composition auraient coûté beaucoup trop cher.

Ceux qui auraient manqué sa diffusion mercredi dernier peuvent visionner sur le site d’Arte l’excellent documentaire d’Oliver Schwehm sur Arno Schmidt. Vivement recommandé.

Phrase qui mérite de passer en proverbe,

et qu’on se promet de resservir dorénavant à nos contradicteurs.

À tout seigneur, tout honneur, c’est Maurice Nadeau qui publia le premier Arno Schmidt en français. Christian Bourgois prit le relais. Depuis 2000, les éditions Tristram maintiennent vaillamment le flambeau. On en profite pour saluer le formidable travail du traducteur Claude Riehl.