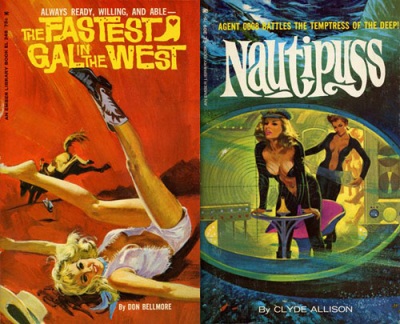

Entre 1963 et 1965, Robert Bonfils dessina 93 couvertures alléchantes pour Ember Library.

Détails chez The FontFeed.

Un paquet de couvertures ici.

Entre 1963 et 1965, Robert Bonfils dessina 93 couvertures alléchantes pour Ember Library.

Détails chez The FontFeed.

Un paquet de couvertures ici.

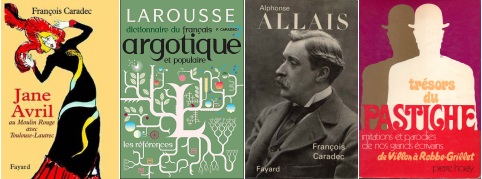

Le 25 janvier prochain, le collectif Manifestement organise à Bruxelles une manifestation avec pancartes et défilé sur le thème « La mort commence à bien faire ». C’est un peu bien notre avis. Et par exemple il nous déplaît fortement de devoir désormais parler de François Caradec au passé.

Sur mes rayonnages, ses livres côtoient ceux de Pascal Pia et Hubert Juin — autres grands intercesseurs à l’érudition vivante, connaissant par cœur les œuvres et leurs auteurs, attachés à faire partager leurs découvertes. Avec leur mort, c’est plus qu’une bibliothèque qui brûle, c’est un peu du bonheur de vivre parmi les livres qui s’estompe.

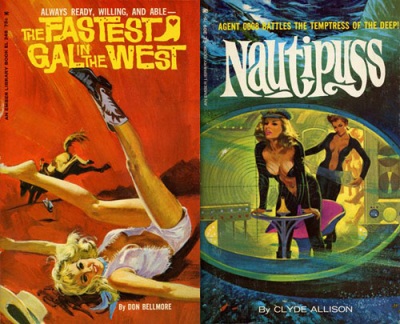

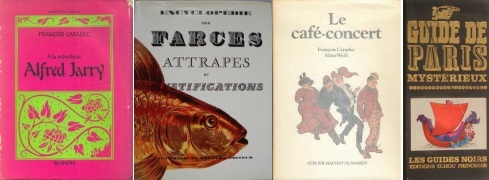

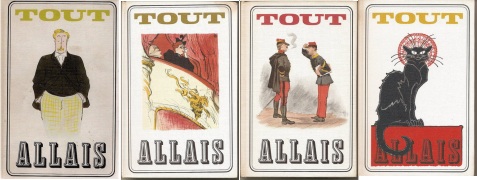

Oulipien et régent du Collège de ’pataphysique, Caradec goûtait Jarry et la bande dessinée, les pastiches et les mystifications, l’argot et les zincs de Paris, les jeux de langage et la littérature enfantine, les cinglés du music-hall et les grandes figures de la Belle-Époque (Paul Masson, Frégoli, Jane Avril, le Pétomane). Il n’existait pas de biographies de Lautréamont, Raymond Roussel, Christophe, Alphonse Allais et Willy, alors il entreprit de les écrire. On ne compte plus les introuvables qu’il remit en circulation : les œuvres complètes d’Allais, rassemblées avec Pascal Pia, Toepffer, Christophe et Little Nemo, les « Classiques du rire et du sourire » chez Garnier (Henry Monnier, Tristan Bernard, Charles Leroy, Eugène Mouton, Chavette, Commerson, etc.), Georges Auriol, Mac-Nab et Gabriel de Lautrec, la savoureuse correspondance Louÿs-Curnonsky — tout ce qu’on aime.

Il avait débuté comme typographe et travaillé à tous les étages de l’édition (chez Tchou et Pierre Horay, notamment) ; il connaissait les ficelles du métier, et ce savoir concret-là, qui manque à maint travail universitaire, n’est pas inutile lorsqu’on écrit une biographie littéraire. Les siennes sont des modèles du genre : information de première main, parfaitement dominée et mise en perspective, talent narratif, juste distance au sujet. Le tout nourri par les intuitions éclairantes d’un lecteur sagace, car enfin c’était d’abord un grand lecteur. Si Allais et Roussel méritaient qu’on narre leur existence, ce n’est pas parce qu’ils furent des personnages pittoresques mais d’abord parce que ce sont de grands écrivains — et Caradec savait admirablement donner l’envie de les lire.

Bibliographie de François Caradec sur le site de l’Oulipo.

Dans l’immédiat après-guerre, le souci principal des éditeurs était la pénurie de papier. Les premières publications du Club français du livre furent imprimées sur du papier à cartouches récupéré dans les stocks militaires : un tendre Alfa vert d’eau.

Pierre Faucheux, Écrire l’espace. Robert Laffont, 1978.

Pierre Faucheux, le magicien du livre. Cercle de la Librairie, 1995.

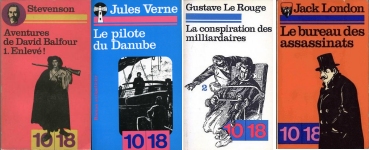

Gravures détourées sur fond monochrome, ce sont les 10/18 de notre belle jeunesse.

À chaque écrivain sa livrée : blanche pour Darien, noire pour Tinan, violette pour Schwob, etc.

***

Je me souviens de mes premiers 10/18. On les lisait autant pour les textes que pour les préfaces d’Hubert Juin et de Francis Lacassin. Elles composaient, mises bout à bout, une sorte de roman-feuilleton parallèle, qui soutenait l’épreuve de la réunion ultérieure en recueils.

C’est tout un art que celui de réussir une préface. Il y faut une érudition vivante, le talent du conteur, l’instinct du sourcier, le flair du lecteur. Donner à ses commensaux des biscuits pour la route sans écraser le texte qu’on présente, suggérer des rapprochements insoupçonnés, susciter en passant l’envie d’ouvrir d’autres livres, qui à leur tour… De ce talent-là, ces deux papivores étaient abondamment pourvus. L’infatigable Hubert Juin, dans sa précieuse série « Fins de siècles », ressuscitait les fantômes de la bien mal nommée Belle Époque, et révélait à une nouvelle génération la cohorte des Schwob, Darien, Huysmans, Lorrain, Tinan, Mirbeau, Rebell, etc. Francis Lacassin se passionnait pour ce qu’on ne baptisait pas encore du mot affreux de « paralittérature ». Il donnait à lire un Jules Verne inattendu, rééditait Albert Londres, renflouait la partie immergée des continents Stevenson et London, jusqu’alors cantonnés, ou peu s’en faut, dans les collections pour la jeunesse. Chez d’autres éditeurs (de Pauvert à Bouquins-Laffont), ce furent Allain et Souvestre, Gaston Leroux, Conan Doyle, Sax Rohmer, Henry Ridder Haggard et Edgar Rice Burroughs – la liste serait sans fin de ses curiosités. Il faut, aux terres du fantastique, ajouter le roman policier et ses mythologies, les contre-allées du cinéma – Fantômas et les Vampires, Henri Fescourt et Musidora, le scénario du merveilleux Judex de Franju, qui dépasse l’hommage à la manière de pour retrouver la poésie de l’insolite propre à Feuillade. Et puis la bédé dont il fut l’un des premiers historiographes, la fondation du Club des bandes dessinées avec Alain Resnais (auquel le liait encore une passion commune pour Harry Dickson), l’aventure de la revue Giff Wiff – qui, parmi les gens sérieux, s’intéressait alors aux petits mickeys ? Le gai savoir de Lacassin, d’où sont sortis quantité d’essais, de notices et de chronologies, se nourrissait d’une information de première main : vingt années de traque chez les bouquinistes pour rassembler les œuvres de Gustave Le Rouge, les itinéraires de Jack London retracés aux États-Unis, tous les domiciles de Dashiell Hammett identifiés à San Francisco, les papiers de Casanova dépouillés à Prague, un Jean Ray oublié retrouvé à Bruxelles. Lire et voyager, c’est tout un.

C’est tout un art que celui de réussir une préface. Il y faut une érudition vivante, le talent du conteur, l’instinct du sourcier, le flair du lecteur. Donner à ses commensaux des biscuits pour la route sans écraser le texte qu’on présente, suggérer des rapprochements insoupçonnés, susciter en passant l’envie d’ouvrir d’autres livres, qui à leur tour… De ce talent-là, ces deux papivores étaient abondamment pourvus. L’infatigable Hubert Juin, dans sa précieuse série « Fins de siècles », ressuscitait les fantômes de la bien mal nommée Belle Époque, et révélait à une nouvelle génération la cohorte des Schwob, Darien, Huysmans, Lorrain, Tinan, Mirbeau, Rebell, etc. Francis Lacassin se passionnait pour ce qu’on ne baptisait pas encore du mot affreux de « paralittérature ». Il donnait à lire un Jules Verne inattendu, rééditait Albert Londres, renflouait la partie immergée des continents Stevenson et London, jusqu’alors cantonnés, ou peu s’en faut, dans les collections pour la jeunesse. Chez d’autres éditeurs (de Pauvert à Bouquins-Laffont), ce furent Allain et Souvestre, Gaston Leroux, Conan Doyle, Sax Rohmer, Henry Ridder Haggard et Edgar Rice Burroughs – la liste serait sans fin de ses curiosités. Il faut, aux terres du fantastique, ajouter le roman policier et ses mythologies, les contre-allées du cinéma – Fantômas et les Vampires, Henri Fescourt et Musidora, le scénario du merveilleux Judex de Franju, qui dépasse l’hommage à la manière de pour retrouver la poésie de l’insolite propre à Feuillade. Et puis la bédé dont il fut l’un des premiers historiographes, la fondation du Club des bandes dessinées avec Alain Resnais (auquel le liait encore une passion commune pour Harry Dickson), l’aventure de la revue Giff Wiff – qui, parmi les gens sérieux, s’intéressait alors aux petits mickeys ? Le gai savoir de Lacassin, d’où sont sortis quantité d’essais, de notices et de chronologies, se nourrissait d’une information de première main : vingt années de traque chez les bouquinistes pour rassembler les œuvres de Gustave Le Rouge, les itinéraires de Jack London retracés aux États-Unis, tous les domiciles de Dashiell Hammett identifiés à San Francisco, les papiers de Casanova dépouillés à Prague, un Jean Ray oublié retrouvé à Bruxelles. Lire et voyager, c’est tout un.

Une bibliothèque, écrivait Hubert Juin, « n’est jamais immobile ». C’est un organisme vivant. Les thèses de troisième cycle ont parfois leur utilité. Mais nous avons surtout besoin, nous autres avides lecteurs, de ces défricheurs de l’ombre, intercesseurs essentiels qui réveillent les « classiques souterrains » dormant au purgatoire, remettent leurs textes en circulation, élargissent l’horizon de nos bibliothèques. (De même sommes-nous, fidèles auditeurs, redevables de découvertes sans nombre à ces autres « passeurs », Alain Gerber et Philippe Carles, que France-Musique vient de foutre à la porte par simple courrier recommandé, comme la première entreprise cotée en Bourse venue. Mais bon, ils sont vieux et ils aiment le jazz, on ne va pas s’indigner pour si peu, hein ? Fin de la parenthèse).

Lacassin avait publié il y a deux ans un fort intéressant premier volume de mémoires, Sur les sentiers qui marchent (Le Rocher). Il venait de réunir, chez Omnibus, toutes les enquêtes du génial père Brown, autrefois rassemblées chez Gallimard dans un volume épuisé depuis belle lurette. Avec trois inédits et deux articles de Chesterton sur le roman policier. Et une belle grande postface.

Lacassin avait publié il y a deux ans un fort intéressant premier volume de mémoires, Sur les sentiers qui marchent (Le Rocher). Il venait de réunir, chez Omnibus, toutes les enquêtes du génial père Brown, autrefois rassemblées chez Gallimard dans un volume épuisé depuis belle lurette. Avec trois inédits et deux articles de Chesterton sur le roman policier. Et une belle grande postface.

Channing Pollock dans Judex de Georges Franju, scénario de Francis Lacassin

La lecture de la correspondance Valery Larbaud-Alexandre A.M. Stols a attiré mon attention sur cet éditeur-imprimeur (Maestricht, 1900 – Tarragone, 1973), l’un des artisans en son temps de la renaissance de l’art typographique en Hollande. « Fils d’un imprimeur capable et averti », écrit en 1928 le poète et essayiste Jan Greshoff, « il a vécu dès son enfance dans une atmosphère tout imprégnée d’encre d’imprimerie. » Heureux homme. Catalogue considérable en sept langues, éditions de luxe pour bibliophiles, publications clandestines durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour le domaine français, cela va de Villon, Scève, du Bellay, Racan, Louise Labé et Théophile de Viau jusqu’à Soupault, Fargue et Supervielle, en passant par Stendhal, Nodier, Nerval, Asselineau, Mallarmé, Rimbaud (première édition intégrale des œuvres complètes, établie par Pascal Pia). Jalousé de ses confrères français qui ne voyaient pas d’un bon œil sa concurrence sur le marché restreint de la bibliophilie, mais très prisé de Gide, Valéry et Larbaud, dont il a publié de nombreuses plaquettes, et qui appréciaient le soin de Stols dans le choix et l’établissement des textes, le goût sûr en matière de papier et d’équilibre typographique. « De la grâce et de la solidité », disait Pia.

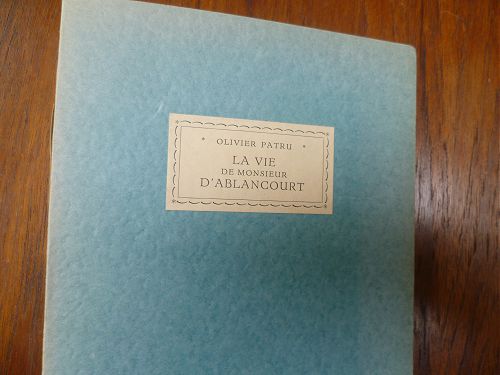

Inutile de rêver. Tirés à petit nombre, les ouvrages sortis des presses de Stols coûtent aujourd’hui un pont. 750 €, par exemple, pour Dévotions particulières de Larbaud, qui fut tiré à 40 ex. ; aouche ! D’où mon heureuse surprise d’avoir déniché La Vie de Monsieur d’Ablencourt par Olivier Patru au prix très raisonnable de 15 €.

Il me plaît d’avoir acquis ce très beau petit volume auprès d’un aimable libraire de Maestricht, dans la ville même où il fut imprimé il y a soixante-quatorze ans. Il me plaît davantage encore qu’un hasard objectif m’ait fait précisément tomber sur ce livre-ci, qui recoupe mes intérêts et ma biographie de plusieurs manières. Il s’agit d’une vie brève, genre pour lequel j’ai une grande affection. Elle concerne Nicolas Perrot d’Ablencourt (1606-1664), qui fut traducteur, et dont j’entendis parler dès mon enfance à propos des « belles infidèles » — car traducteurs, mes parents le sont aussi et, ô diabolique atavisme, il m’arrive de tirer ma subsistance de cette coupable activité. Perrot d’Ablencourt est né à Châlons-sur-Marne (comme Pierre Dac !), tout près du berceau de ma famille paternelle. L’ouvrage enfin est préfacé par Larbaud, dont la lecture m’occupe depuis un an. Un livre-carrefour, en somme.

Maestricht, 1934, 46 p. 190 ex., dont 15 sur Japon (numérotés de A à P) et 175 sur papier Antique Old Style (numérotés de 1 à 175). + 35 ex. sur Hollande Van Gelder pour « Les Amis des beaux livres » et 31 sur Hollande Panneboek pour quelques membres de « La Compagnie typographique ». Mon exemplaire porte le n° 5.

(Source des citations et éléments biographiques relatifs à Stols : notices de la correspondance Larbaud/Stols, éditions des Cendres, 1986.)

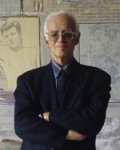

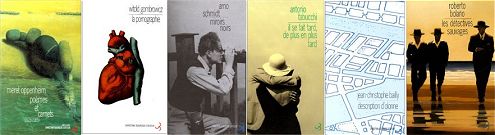

« Ma biographie, c’est mon catalogue », aimait-il à dire [1]. Lecteur vorace dès l’enfance, le contact quotidien des livres continuait à l’émouvoir. Il aimait le travail matériel de l’édition (choisir une illustration de couverture, rédiger une prière d’insérer) et prétendait, malgré ce qu’est devenu le marché du livre, continuer à faire le même métier que ses grands devanciers du XIXe siècle, Michel Lévy et Poulet-Malassis. Il n’avait jamais eu de comité de lecture. Avec Losfeld, Pauvert, Maspéro, Maurice Nadeau et Jérôme Lindon, Christian Bourgois aura été l’une des figures majeures de l’édition indépendante française de l’après-guerre. Et sa maison, l’une de celles dont le catalogue s’identifie si intimement au goût et à la personnalité d’un homme que sa mort nous touche comme la perte d’un proche à qui l’on doit tant de découvertes. Le goût de Bourgois était fait d’exigence et de curiosité, de fidélité à ses auteurs, à quoi s’ajoutait une élégance de grand seigneur. Le hasard des rencontres y avait aussi sa part comme dans toute vie d’éditeur, et il se reconnaissait volontiers dans le mot de Montecuculli, général vénitien du XVIe siècle: « Il faut toujours saisir une occasion par les cheveux, mais il ne faut jamais oublier qu’elle est chauve ». Burroughs, Lovecraft, Boris Vian, Arno Schmidt, la beat generation, Fante, Brautigan, Dorothy Parker, Jim Harrison, Gadda, Borges, Jünger, Gombrowicz, Savinio, Tabucchi, Pessoa, Rushdie, Montalbán, Vila-Matas, Toni Morrison, Lobo Antunes, Roberto Bolaño, Jean-Christophe Bailly… La liste serait sans fin (il faudrait y ajouter le catalogue de 10/18 sur lequel il veilla jusqu’en 1991, et je n’ai rien dit des essais) ; chacun y reconnaîtra les siens et la complètera à son gré.

« Ma biographie, c’est mon catalogue », aimait-il à dire [1]. Lecteur vorace dès l’enfance, le contact quotidien des livres continuait à l’émouvoir. Il aimait le travail matériel de l’édition (choisir une illustration de couverture, rédiger une prière d’insérer) et prétendait, malgré ce qu’est devenu le marché du livre, continuer à faire le même métier que ses grands devanciers du XIXe siècle, Michel Lévy et Poulet-Malassis. Il n’avait jamais eu de comité de lecture. Avec Losfeld, Pauvert, Maspéro, Maurice Nadeau et Jérôme Lindon, Christian Bourgois aura été l’une des figures majeures de l’édition indépendante française de l’après-guerre. Et sa maison, l’une de celles dont le catalogue s’identifie si intimement au goût et à la personnalité d’un homme que sa mort nous touche comme la perte d’un proche à qui l’on doit tant de découvertes. Le goût de Bourgois était fait d’exigence et de curiosité, de fidélité à ses auteurs, à quoi s’ajoutait une élégance de grand seigneur. Le hasard des rencontres y avait aussi sa part comme dans toute vie d’éditeur, et il se reconnaissait volontiers dans le mot de Montecuculli, général vénitien du XVIe siècle: « Il faut toujours saisir une occasion par les cheveux, mais il ne faut jamais oublier qu’elle est chauve ». Burroughs, Lovecraft, Boris Vian, Arno Schmidt, la beat generation, Fante, Brautigan, Dorothy Parker, Jim Harrison, Gadda, Borges, Jünger, Gombrowicz, Savinio, Tabucchi, Pessoa, Rushdie, Montalbán, Vila-Matas, Toni Morrison, Lobo Antunes, Roberto Bolaño, Jean-Christophe Bailly… La liste serait sans fin (il faudrait y ajouter le catalogue de 10/18 sur lequel il veilla jusqu’en 1991, et je n’ai rien dit des essais) ; chacun y reconnaîtra les siens et la complètera à son gré.

1. Rencontre à la Maison de la Francité de Bruxelles, 1996.

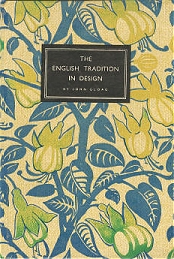

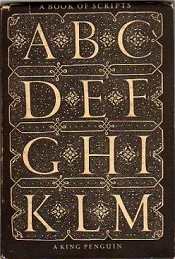

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’Allen Lane. Inspirés d’une collection illustrée allemande éditée par Insel Verlag, ce sont d’élégants petits ouvrages à couverture cartonnée de 64 à 72 pages, réunissant un texte succinct et une abondante iconographie. Ils embrassent des sujets tels que l’héraldique et la calligraphie, la faune et la flore, les arts appliqués et l’imagerie populaire. Soixante-seize titres furent publiés de 1939 à 1959. Tschichold apporta un soin particulier à la réalisation d’A Book of Scripts dont il dessina lui-même la couverture d’après une page de l’Arte Subtilissima intitulada Orthographia Pratica de Juan de Yçiar (1547). Le livre fut primé en 1949 par la National Book League.

Malgré les arguments massues du Cétautomatix qui sommeille en moi, j’ai craqué pour deux volumes de la série King Penguin, qu’on trouve encore à bon marché sur eBay UK. Cette collection occupe une place à part dans la production de l’éditeur et fut en quelque sorte la danseuse d’Allen Lane. Inspirés d’une collection illustrée allemande éditée par Insel Verlag, ce sont d’élégants petits ouvrages à couverture cartonnée de 64 à 72 pages, réunissant un texte succinct et une abondante iconographie. Ils embrassent des sujets tels que l’héraldique et la calligraphie, la faune et la flore, les arts appliqués et l’imagerie populaire. Soixante-seize titres furent publiés de 1939 à 1959. Tschichold apporta un soin particulier à la réalisation d’A Book of Scripts dont il dessina lui-même la couverture d’après une page de l’Arte Subtilissima intitulada Orthographia Pratica de Juan de Yçiar (1547). Le livre fut primé en 1949 par la National Book League.

J’ai par ailleurs un faible pour les couvertures de Derek Birdsall, qui travailla pour Penguin dans les années 1960-1970. Elle ont une classe folle dans leur simplicité, leur emploi signifiant de la typographie. Quoi de plus approprié, pour les Mots de Sartre, qu’une couverture uniquement faite de mots, les premiers du livre ?

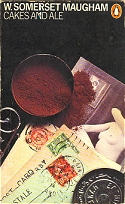

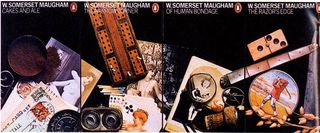

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens – cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

Birdsall réalisa aussi les couvertures d’une nouvelle édition des romans de Somerset Maugham en photographiant sur fond noir un pêle-mêle d’objets anciens – cartes postales, figurines, billes, bouchons, coupe-papier, monocle, aiguilles de phonographe, jeux de cartes et de dominos… Idée souvent imitée par la suite. Détail supplémentaire, les vingt couvertures mises bout à bout formaient une seule et même longue image.

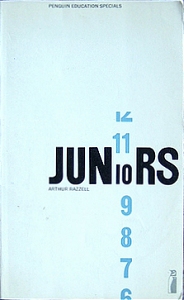

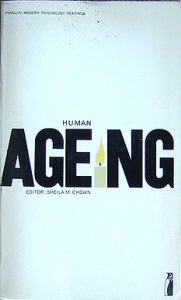

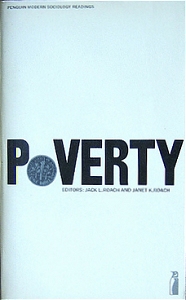

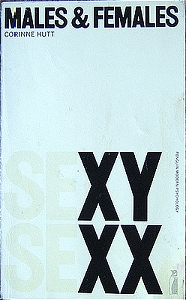

Enfin il y a la fameuse Penguin Education Series (1969-1972). Ici encore, Birdsall tire un maximum d’impact d’une économie de moyens parfaitement ajustés. À une époque où les graphistes faisaient exploser la couleur, il est probable que les grands caractères noirs sur fond blanc attiraient immédiatement l’attention sur les tables des libraires. En outre, les dos des livres composent un ensemble dynamique, qui se repère de loin sur les rayonnages.

Mais le plus brillant de l’affaire, c’est évidemment la manière dont la typo même du titre intègre une astuce graphique illustrant avec humour le thème du livre.