Un hardback, sinon rien

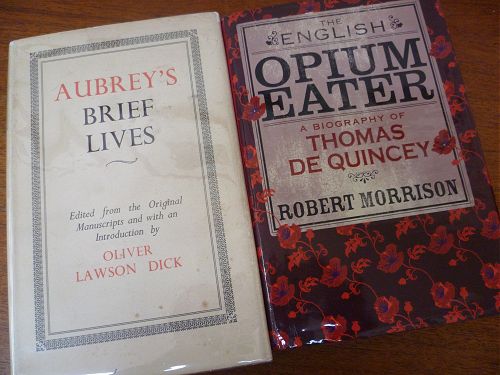

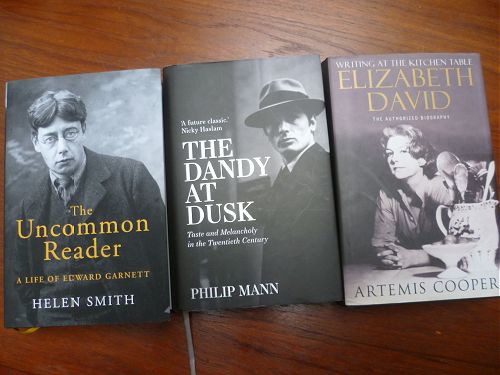

Moisson d’hiver chez Skoob. Il y a un plaisir physique, presque voluptueux, à lire des hardbacks. Le poids réconfortant de ces volumes d’au moins quatre cents pages, choisis de préférence dans le genre biographique. La reliure qui ne casse pas. La qualité du papier bouffant crème agréable au toucher. La composition toujours soignée, avec titres courants et un interlignage généreux. Ils appellent la lecture dans un fauteuil profond, la théière à portée de main.

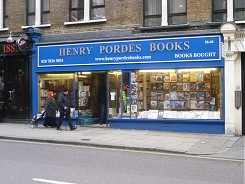

Skoob

Elle ne paie pas de mine, la devanture de Skoob, située en retrait de la rue. Il faut descendre l’escalier jusqu’au sous-sol pour découvrir une caverne d’Ali-Baba du livre d’occasion, au fonds bien plus riche que celui de Judd Books, l’autre grand bouquiniste du quartier, établi un peu plus haut dans Marchmont Street. Il y a de tout. De la littérature. Un important rayon de sciences et de sciences humaines, qu’explique sans doute la proximité de l’université. Des livres d’art et de photographie. Des armoires gorgées de Penguin orange. Un vieux piano veillant sur les livres de musique et sur quelques rayonnages de disques de musique classique. Le personnel est d’une souriante prévenance.

On est toujours agréablement surpris, dans les grandes librairies londoniennes (Foyles ou encore la succursale de Picadilly de Waterstone’s), par l’abondance et la qualité du rayon de poésie (aussi vaste que le rayon polars d’une librairie de France ou de Belgique). Cela donne à penser que celle-ci n’a pas tout à fait perdu, dans le monde anglo-saxon, le contact avec le public et a su conserver un lectorat plus important que dans la francophonie. Peut-être que j’idéalise. Toujours est-il que chez Skoob, tandis que je farfouillais dans le rayon des biographies, deux jeunes femmes épluchaient le rayon de poésie voisin en discutant de leurs goûts respectifs en la matière. « Est-ce qu’ils ont du Wallace Stevens ? — Non, rien. — Oh, craps ! ».

Pioche du jour : Film as Film de V. F. Perkins, un classique de l’analyse cinématographique qu’estimait Gérard Legrand.

Massin dans le désordre

Il y a à boire et à manger dans le gros Journal en désordre de Massin, pêle-mêle de souvenirs, d’anecdotes, de rencontres, de curiosités, d’aphorismes et de considérations sur l’air du temps. L’auteur nous amuse et nous instruit souvent, nous agace ou nous ennuie parfois ; c’est le lot de ce genre de livre. Il nous intéresse certainement davantage lorsqu’il parle de l’art de l’affiche, ou de la pratique de la photographie par Hugo et Zola, que lorsqu’il étale ses conquêtes féminines. Mais qu’on le lise dans l’ordre en sautant les longueurs ou qu’on y butine au hasard, on y trouvera de quoi faire son miel. Tout ce qui touche à l’histoire de l’écriture et du livre est évidemment de premier intérêt. On découvre aussi que le maquettiste-typographe a non seulement un œil hors pair mais l’oreille aux aguets, aussi bien pour épingler des tics de langage que pour parler de musique – des baroques à Schönberg –, Massin, en plus d’être lecteur, cinéphile et amateur d’art, se révélant mélomane et, par-dessus tout peut-être, épris de correspondances entre les arts.

Deux extraits presque au hasard, un court et un long ; on pourrait en citer bien d’autres.

Le lendemain du jour où j’ai montré à Claude Gallimard les prémaquettes de la collection «Folio», la plupart des «commerciaux» de la maison (des garçons jeunes, intelligents, cultivés) sont venus me voir l’un après l’autre pour me dire :

« Ce que tu as fait est très bien, c’est élégant…

— Mais ?

— Ça ne se vendra pas. »

*

J’ai rendez-vous avec Ionesco à mon bureau. (Nous nous connaissons à peine, à cette époque.) Or, promenant mon chien sur le boulevard du Montparnasse, je le vois qui sort de chez lui et s’apprête à monter dans un taxi. Je le hèle, il m’aperçoit :

« Excusez-moi, je suis pressé, j’ai rendez-vous avec Massin chez Gallimard. »

Une autre fois, c’était quelques années plus tard, nouvelle rencontre au même endroit, et au petit matin. Je le vois qui attend un autobus; puis regarder de tous les côtés, alors qu’il fait à peine jour, car on est en hiver, et les rues sont désertes. Il fait mine de chercher un taxi ; il hésite ; enfin, lentement, il descend les marches du métro Vavin ; et l’instant d’après, il refait surface en remontant de la station, de l’autre côté du boulevard ; d’un pas tranquille, il emprunte le passage pour piétons, et c’est alors seulement que je me découvre :

« Que cherchez-vous donc, Eugène ?

— Un taxi, mais il n’y en a pas. Des autobus, il n’y en a pas non plus. Quant au métro, c’est une autre histoire. (Il rit.) Je ne sais plus comment faire pour le prendre.

— Où allez-vous ?

— À Béziers, où l’on m’attend.

— Vous allez à Béziers.

— Oui, mais je n’y vais pas.

— Comment cela ?

— C’est-à-dire que je n’ai pas envie d’y aller.

— Eh bien ! n’y allez pas.

— Non, parce que ce ne serait pas bien. Le libraire a tout préparé, des invitations, des affiches, retenu une salle, que sais-je encore ? Alors, je fais semblant d’y aller. »

Nouveau rire.

Il me donne l’heure de son train à la gare de Lyon.

« Voyons, Eugène, votre train part dans cinq minutes. Quoi que vous fassiez, il est trop tard.

— Oui, mais j’y vais quand même. »

Puis il me quitte et se décide enfin à prendre le métro.

Et le voilà parti, pour aller rater son train.

Massin, Journal en désordre (1945-1995). Robert Laffont, 1996.

Les bonnes idées d’Henry Cohen

La collection Idées, première série

Lancée en 1962, la collection Idées/Gallimard est l’un des plus beaux fleurons graphiques de l’édition de poche française. Son identité visuelle forte est de celles qui titillent irrésistiblement, chez l’amateur de livres, le démon de l’acquisition. Grâce à un excellent article de Rick Poynor épinglé par l’Éditeur singulier, on en a appris un peu plus sur le concepteur de ses couvertures, le méconnu Henry Cohen.

Cohen est né à Londres en 1919. Sa famille s’établit en France en 1924. À la fin des années 1950, Robert Massin lui confie quelques travaux photographiques pour le Club du meilleur livre ; puis, devenu directeur artistique chez Gallimard, la réalisation des couvertures de la collection Idées, lui-même se chargeant de la conception typographique (où l’on reconnaît sa patte : police bâton tout en bas de casse, composition au fer à gauche en milieu de couverture) et des pictogrammes précisant la catégorie thématique de chaque volume.

De 1962 à 1975, Cohen réalisera environ trois cents photographismes pour la collection. Il y fait preuve d’une invention constante dans le traitement de l’image en employant des procédés divers : distorsion, usage de filtres, agrandissement, surimpression ou solarisation, avec les moyens artisanaux de l’époque. On n’est pas étonné d’apprendre que la seule influence qu’il se reconnaisse est celle de Man Ray, qui lui fit prendre conscience des possibilités de manipulation signifiante de l’image. Les couvertures oscillent entre le figuratif et l’abstrait, avec une prédilection marquée pour les matières texturées, les motifs organiques ou cellulaires, comme vus au microscope, dotés d’un fort pouvoir évocateur.

Il est tentant de rapprocher le travail de Cohen des couvertures que réalisaient à la même époque Alan Spain et Franco Grignani pour Penguin de l’autre côté de la Manche. On y retrouve le même goût pour les photos solarisées, avec une touche de psychédélisme en plus. Il est peu probable qu’il y eut influence réciproque ; plutôt un air du temps commun.

En 1972, la maquette d’Idées subit quelques aménagements. Le format Livre de poche, si agréable en main (11 x 16,5 cm), est abandonné au profit du format Folio, un peu plus allongé (11 x 18 cm) ; le titre figure désormais en tête de la couverture ; les visuels se banalisent. L’équilibre magique est rompu et la collection devient graphiquement plus quelconque. Gallimard lui mettra un terme quelques années plus tard et c’est la collection Tel qui prendra le relais.

La collection Idées, deuxième série

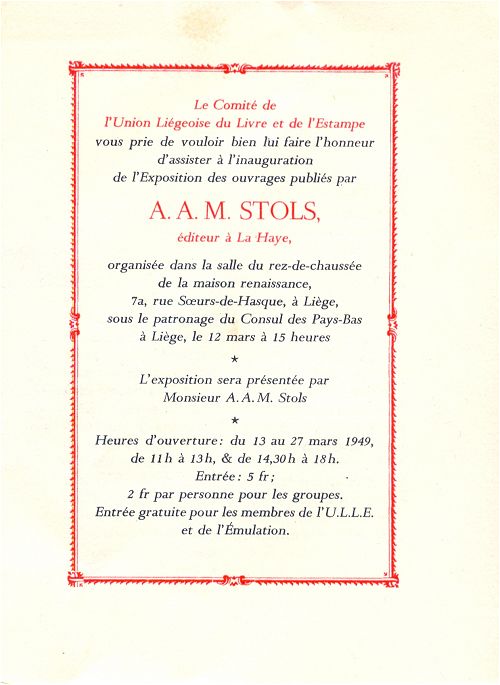

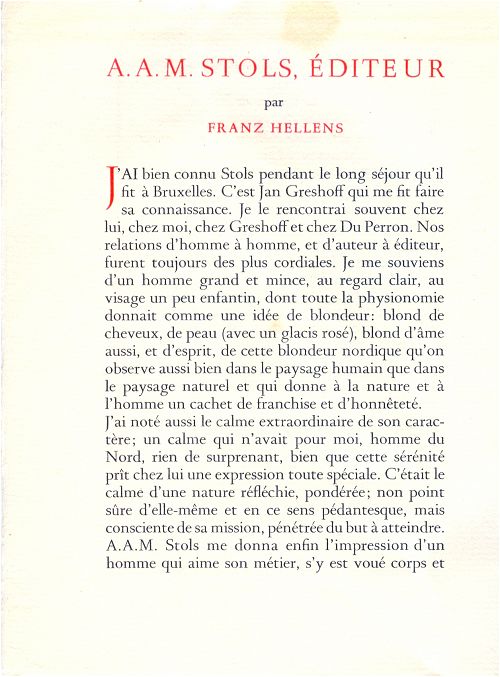

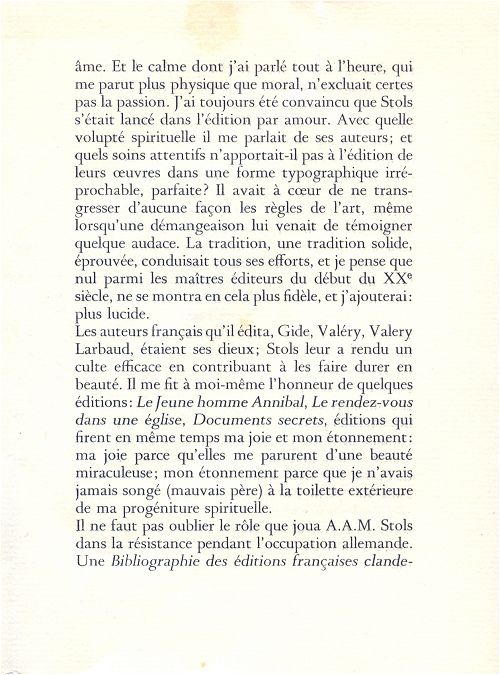

A.M.M. Stols à Liège

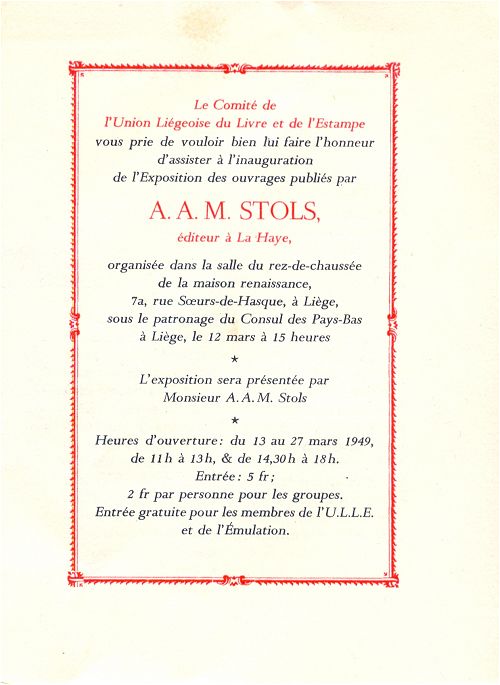

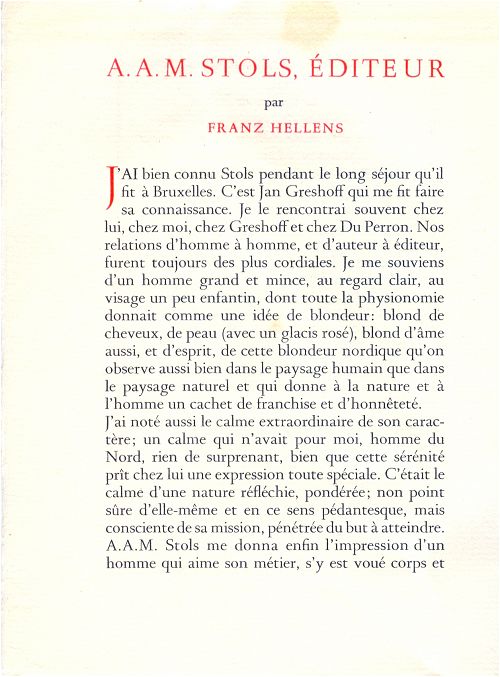

Dans un recueil d’essais choisis de Valéry datant de 1955, qui traînait chez un bouquiniste, on a trouvé ce petit dépliant annonçant une exposition consacrée à l’éditeur A.M.M. Stols, dont on a parlé à quelques reprises ici, exposition qui se tint à Liège à la Maison Renaissance en mars 1949.

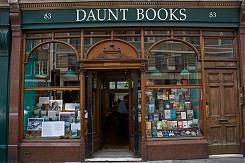

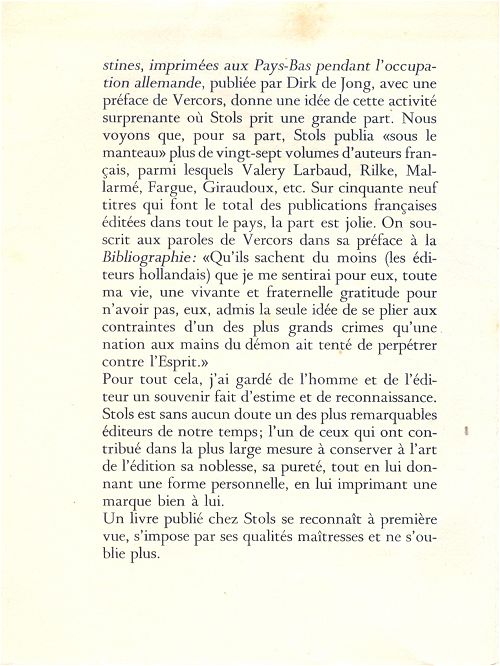

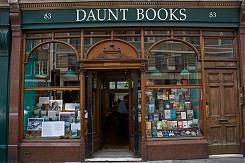

Daunt Books

Un autre rêve de librairie, c’est Daunt Books, dans Marylebone. Superbe arrière-salle dominée par une mezzanine en bois verni, à laquelle on accède par un étroit escalier à vis. Cette salle est consacrée au « voyage » entendu au sens large : non seulement les guides touristiques sur les villes et pays du monde entier, mais la géographie, l’histoire, la politique, etc.

Dans les autres salles, beau fonds de littérature, essais, art et photographie, livres pour enfants. Ambiance feutrée. Fauteuils en osier pour feuilleter à son aise. Plein de monde un samedi matin.

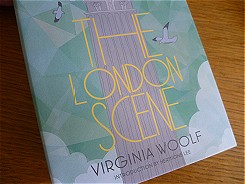

Daunt Books a aussi une activité éditoriale. J’ai fait l’emplette d’un élégant petit livre de Virginia Woolf, The London Scene. Il s’agit d’un recueil de six articles sur la vie londonienne écrits en 1931 pour la revue Goodhouse Keeping. Commande pas plus improbable que les articles d’Edith Wharton sur la décoration intérieure ou les chroniques littéraires de haut vol que Borges donna dans les années 1930 à un hebdomadaire féminin.

Mais la surprise fut de découvrir sur table des piles de la Femme de Gilles de Madeleine Bourdhouxe en traduction anglaise, avec au verso une citation élogieuse d’un fan inattendu en la personne de Jonathan Coe (« une des redécouvertes littéraires majeures de ces dernières années »). Il est toujours étonnant de constater combien la distance modifie les perspectives et l’appréciation littéraire. On connaît des auteurs étrangers mieux considérés dans le monde francophone que dans leur pays d’origine. À l’inverse, Madeleine Bourdhouxe a peut-être aujourd’hui plus de lecteurs en Angleterre qu’en Belgique.

Le panier de la ménagère

Étape obligée du parcours : Charing Cross Road et le traditionnel arrêt de longue durée chez Foyles, qui a déménagé de cent mètres pour prendre possession de nouveaux locaux aérés et spacieux ; un rêve de librairie où la tête vous tourne, et un accueil d’une prévenance incroyable. Le rayon poésie est à lui seul plus vaste que le rayon polars d’une grande librairie comparable de France ou de Belgique. Cela donne une idée du reste.

Depuis longtemps la rue, ci-devant paradis du commerce des livres, n’est plus que l’ombre d’elle-même. Il ne reste que trois bouquinistes en activité — un de moins qu’à mon précédent passage. Néanmoins, la pioche y fut exceptionnellement bonne.

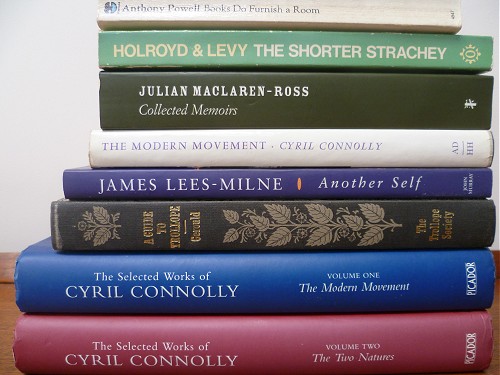

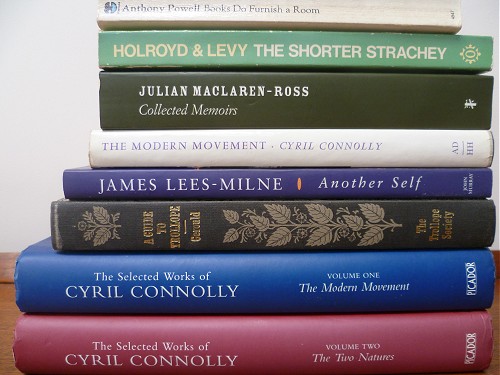

— L’édition originale de The Modern Movement de Cyril Connolly, ainsi que deux recueils posthumes d’œuvres et d’articles choisis par son fils Matthew — curieusement confectionnés à vue de nez : drôle d’idée d’avoir saucissonné Enemies of Promise, deux parties dans un volume, la troisième dans l’autre.

— Une anthologie de Lytton Strachey, choisie et présentée par Michael Holroyd et Paul Levy. Quelques textes ont paru en français chez Le Promeneur dans la collection « Le Cabinet des lettrés ». On recommande Cinq Excentriques anglais et la Douceur de vivre.

— Les mémoires de James Lees-Milne (Another Self) et de Julian MacLaren-Ross (Collected Memoirs), fort prisés de Jeremy Lewis.

— A Guide to Trollope, œuvre de deux professeurs américains de Princeton, Winifred Gregory et James Thayer Gerould, rééditée par la Trollope Society de Londres. Tout ce qu’on attend d’un tel usuel pour maniaques : bibliographies, dictionnaire des lieux et des personnages, et même des plans des villes et comtés imaginaires où Trollope a situé plusieurs de ses quarante-sept romans.

— Un roman d’Anthony Powell au titre engageant, Books Do Furnish a Room. Il s’agit d’une satire de la vie littéraire londonienne d’après-guerre, qui s’annonce prometteuse. Le livre appartient à un vaste cycle romanesque en douze volumes, A Dance to Music and Time. Traduction intégrale chez Christian Bourgois qui n’avait pas froid aux yeux, rééditée chez 10/18.

Côté disques d’occasion, Reckless Records dans Soho (30 Berwick St.) est à la hauteur de sa réputation. J’ai dévalisé le rayon jazz en raflant, parmi une dizaine d’autres, deux pépites des années 1980 que je cherchais depuis des lustres : Stefan de Dennis González (Silkheart) et Rainbow Gladiator de Billy Bang (Soul Note). Évidemment recommandés.