Alain Resnais et les séries américaines

Dans Positif de février, remarquable article de François Thomas sur Alain Resnais et les séries américaines. Avec Chris Marker, Resnais fut le premier cinéaste français à faire publiquement état de son intérêt pour ces séries – et pas sur le mode de l’aveu d’une « faiblesse coupable » mais en mettant en avant leur invention narrative et formelle. « Là, déclarait Marker, il y a un savoir, un sens du récit, du raccourci, de l’ellipse, une science du cadrage et du montage, une dramaturgie et un jeu d’acteurs qui n’ont d’équivalent nulle part. »

Si cela paraît banal aujourd’hui, il faut rappeler qu’il n’en allait pas du tout de même il y a vingt ans. J’ai le souvenir à ce propos de conversations de bistro houleuses entre camarades cinéphiles, qui prenaient l’allure de mini-batailles d’Hernani.

(« Comme c’est loin, tout ça », dirait Alphonse Allais.)

De la part de Resnais, cet intérêt n’a rien de surprenant, lui qui se montrait aussi curieux de formes savantes (Nouveau Roman, musique contemporaine) que de formes populaires (bande dessinée, roman feuilleton, théâtre de boulevard, comédie musicale), lesquelles sont du reste elles-mêmes des formes complexes, et qui s’est employé, de plus en plus, à mixer les deux dans ses films.

Au-delà de ce rappel, l’intérêt de l’article de François Thomas est de suivre à la trace, à la façon méthodique et claire dont il est coutumier, la manière dont la fréquentation de certaines séries (24, The Shield, X-Files et Millenium) a nourri les films de la dernière période de Resnais, en particulier Cœurs, les Herbes folles et Vous n’avez encore rien vu. Apport sensible dans la conception du décor, certains effets de caméra (panoramiques filés, zooms impromptus, changements de mise au point en cours de plan), le recours ponctuel au split-screen, voire certains choix de costumes (on apprend que la vêture d’André Dussolier dans les Herbes folles est inspirée de celle de Larry David dans Curb your Enthusiasm !) ; mais surtout dans la musique de Mark Snow, dont Resnais apprécie le climat inquiétant et mélancolique et dont il fait à partir de Cœurs son compositeur attitré. L’apport de Snow est loin de se limiter à la composition d’une bande originale sur le film monté. Il intervient, sans le savoir, dès la préparation du film. Resnais offre ses disques à certains de ses comédiens et collaborateurs 1, fait diffuser des extraits choisis sur le plateau pendant les répétitions et les prises de plans muets pour suggérer une ambiance ou imprimer un certain rythme aux mouvements d’appareil, emploie des morceaux des B.O. de X-Files et Millenium comme musiques témoins à l’étape du montage. « “C’est comme si Snow était, en tant que fantôme, dans la salle de montage”, me dit Resnais. Quand Snow commence à écrire sa partition, quelles que soient les fortes différences avec ses musiques pour Chris Carter, il se retrouve dans l’atmosphère qu’il a indirectement contribué à créer. »

Les séries, pour Resnais, étaient un tremplin vers la liberté stylistique. Les leçons qu’il en tirait devenaient indiscernables dans ses films tant elles se mélangeaient à quantité d’autres sources d’inspiration et tant le point d’arrivée s’éloignait du point de départ.

Sur les méthodes de travail de Resnais, François Thomas a publié deux livres indispensables, l’Atelier d’Alain Resnais (Flammarion, 1989), et Alain Resnais. Les Coulisses de la création (Armand Colin, 2016). Ils sont composés d’essais, d’entretiens avec le cinéaste, ses comédiens et ses collaborateurs, et de reportages de tournage.

1 Pratique habituelle chez le cinéaste. L’écoute partagée des quatuors de la seconde école de Vienne a ainsi guidé la préparation et le tournage de l’Amour à mort.

Monsieur Lechat

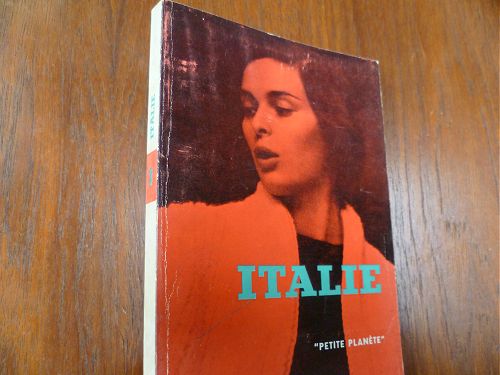

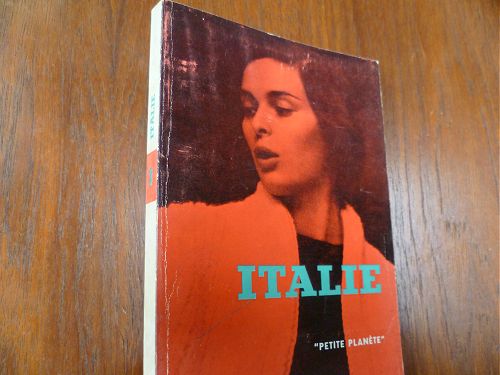

Léger frisson en tombant à la brocante sur un lot de « Petite Planète ». Se pourrait-il qu’il s’y trouve ? Ouiii ! Le voici : Italie de Paul Lechat, pseudonyme sous lequel se cache nul autre que Chris Marker, fondateur et directeur de la collection. Le livre a paru en 1964. En couverture, la sublime Lucia Bosè.

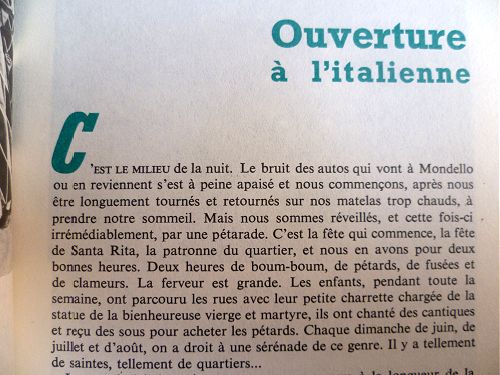

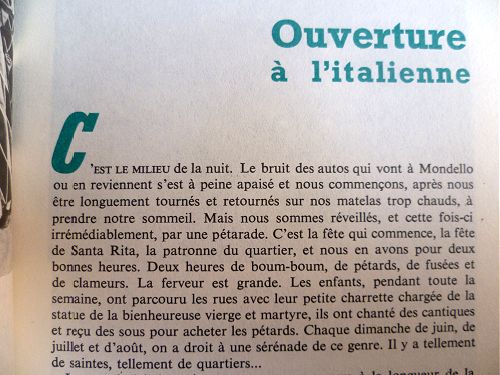

Dès les premières lignes, on reconnaît la voix, le ton, le phrasé de Marker. Ce pourrait être le commentaire off d’un film qu’il n’a pas tourné.

Dimanche à Pékin (2)

Un peu plus tard, dans Dimanche à Pékin, un fondu enchaîné nous transporte, en un mouvement typiquement markerien, de l’image d’un lieu à ce lieu.

Et voici ce que dit le commentaire :

Je rêvais de Pékin depuis trente ans sans le savoir. J’avais dans l’œil une gravure de livre d’enfant sans savoir où c’était exactement.

C’était exactement à Pékin : l’allée qui conduit au tombeau des Ming. Et un beau jour, j’y étais. C’est plutôt rare de pouvoir se promener dans une image d’enfance.

Pouvoir se promener dans une image d’enfance : bon sang, mais c’est déjà la Jetée !

Dimanche à Pékin (1)

L’Ambassade

Certains films se révèlent après coup comme la bande-annonce d’une œuvre à venir. Par exemple, Dimanche à Pékin de Chris Marker (1956).

Vous avez peut-être vu l’Ambassade du même Marker (1975). Ce court métrage sans nom d’auteur se présente comme un film Super 8 amateur. On y voit des opposants politiques trouver refuge en pagaille dans une ambassade après un coup d’État. Ils y séjourneront quelque temps. Le pays n’est jamais nommé. On subodore à certains indices qu’il s’agit d’une dictature d’Amérique latine, probablement le Chili après le coup d’État de Pinochet. Pellicule rayée, image tremblante, coups de zoom maladroits, mouvements d’appareil et montage heurtés : tout suggère le document tourné à chaud. À la fin du film, on évacue les réfugiés. La caméra panote alors vers le ciel et l’on découvre… la tour Eiffel, dans le lointain, au crépuscule. Le pseudo-reportage n’était qu’une géniale supercherie filmée à Paris, moquant la confiance bête que nous prêtons aux images pour peu qu’elles adoptent l’apparence d’un documentaire.

Or, cet effet, j’ai eu la surprise de le retrouver au début de Dimanche à Pékin, tourné quelque vingt ans plus tôt, que je n’avais pas revu depuis des lustres et dont j’avais à peu près tout oublié, si ce n’est une vague impression d’ensemble, et le souvenir de couleurs magnifiques, vives et saturées, typiques des pellicules Eastmancolor.

Au début du film, la caméra panote sur diverses babioles chinoises étalées en désordre sur un balcon. Là-dessus, un rapide mouvement ascendant nous découvre la tour Eiffel dans l’embrasure d’une fenêtre. Nous nous croyions à Pékin ; mais non, nous étions encore à Paris. Le documentaire, chez Marker, est toujours réflexion sur le documentaire, ce que confirmera Lettres de Sibérie (1958) et sa célèbre séquence reprise trois fois de suite avec trois commentaires différents, histoire de montrer qu’on peut faire dire à peu près ce qu’on veut à des images : le premier commentaire est de type propagande communiste, le deuxième de type propagande anti-communiste, le troisième aussi neutre que possible mais en fait pas si neutre que cela, la neutralité étant en tout état de cause impossible.

Dimanche à Pékin

A free replay

Il y a beaucoup d’arguments en faveur d’une lecture onirique de la deuxième partie de Vertigo. […] Toute [cette] seconde partie ne serait alors qu’un délire, et le double du double s’y révélerait enfin : on nous a fait croire que la première partie était la vérité, puis qu’elle était le mensonge d’un esprit pervers — mais si, en fin de compte, c’était bien la première qui était véridique, et la seconde le mensonge d’un esprit malade ? […]

Qu’on adopte ou non la version onirique, le pouvoir de ce film tant méconnu est devenu un lieu commun. Preuve que l’idée de revivre un amour perdu touche n’importe quel cœur humain, quoi qu’il en dise ou laisse paraître. « You’re my second chance ! » crie Scottie traînant Judy dans l’escalier de la tour. Personne ici n’a plus envie de prendre ces mots au sens premier du vertige surmonté : il s’agit bien de retrouver un moment englouti dans le passé, de le ramener à la vie — pour le perdre à nouveau. On ne ressuscite pas les morts, on ne dévisage pas Eurydice. Scottie aura reçu le plus grand bonheur qu’on puisse imaginer, une deuxième vie, en échange de son plus grand malheur, une deuxième mort. Qu’est-ce que nous proposent les jeux vidéo, qui en disent plus sur nos inconscients que les œuvres complètes de Lacan ? Pas l’argent ni la gloire : une nouvelle partie. La possibilité de recommencer à jouer. « Une seconde chance ». A free replay.

Chris Marker, A free replay (notes sur Vertigo)

Positif no 400, « Le cinéma vu par les cinéastes », juin 1994

En ligne en traduction anglaise ici.

« Il s’agit bien de retrouver un moment englouti dans le passé, de le ramener à la vie — pour le perdre à nouveau. […] Scottie aura reçu le plus grand bonheur qu’on puisse imaginer, une deuxième vie, en échange de son plus grand malheur, une deuxième mort. » Relisant ce texte magnifique, on ne sait plus par moments si Marker nous parle du film d’Hitchcock ou bien… de la Jetée — à moins que ce ne soit de l’Invention de Morel, roman pour lequel il professait une grande admiration. Monteur hors pair, Marker était passé maître dans l’art de ces connexions inattendues et révélatrices entre les images, dont il n’a cessé d’interroger les puissances et les limites ; et c’est ainsi que les siennes continuent à résonner en nous, sur le mode d’une conversation ininterrompue. Une seconde vie, a free replay, indeed.

Vertigo et la Jetée

Le cimetière

La coupe de sequoia

Les fleurs, le chignon et le reflet du visage dans le miroir

Le sourire du chat

Chris Marker sur le boulevard Saint-Michel, près des Thermes, le 1er mai 2009

Photo empruntée au blog de Charles Tatum

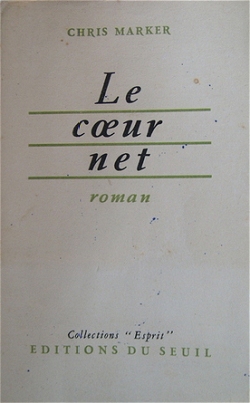

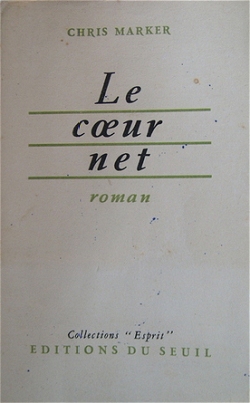

Globe-trotter, cinéaste et photographe, pionnier du multimédia et grand amoureux des chats, Christian François Bouche-Villeneuve collectionna les pseudonymes (Chris Marker, Boris Villeneuve, Fritz Markassin, Jacopo Berenizi, Sergei Murasaki sur Second Life et enfin Kosinski, avatar sous lequel il semait de petits films sur Youtube) et les lieux de naissance (Neuilly-sur-Seine, Ulan Bator, Belleville ou L’Île-aux-Moines) ; inventa des formes inclassables, entre carnet de bord, documentaire et film-essai, pour mieux interroger le vertige du Temps, l’Histoire et la mémoire. Ses films et ses multiples interventions discrètes, à force d’ausculter le monde, ont fini par dessiner le plus captivant des autoportraits. On voudrait rappeler qu’il fut aussi écrivain (un roman, le Cœur net, paru en 1949, un essai sur Giraudoux dans la collection « Écrivains de toujours »), traducteur (de onze ouvrages, parmi lesquels la Quadrature du sexe de notre cher James Thurber) et éditeur au Seuil où il créa la collection de livres de voyages « Petite Planète », dont il signa le troisième volume, Italie, sous le pseudonyme de Paul Lechat.

J’ai été particulièrement ému par la photo publiée par Charles Tatum et reproduite ci-dessus, nous montrant un jeune homme de quatre-vingt-sept ans à la curiosité intacte, continuant à faire son boulot de filmeur. Et j’ai relu avec grand intérêt un des rares entretiens avec Marker que Libération a eu la bonne idée de remettre en ligne. On y verra notamment qu’il fut l’un des premiers cinéastes en France, avec Alain Resnais, à prendre au sérieux les séries télévisées où s’est réfugié un savoir-faire qui a globalement déserté le cinéma de consommation courante : « Là il y a un savoir, un sens du récit, du raccourci, de l’ellipse, une science du cadrage et du montage, une dramaturgie et un jeu des acteurs qui n’ont d’équivalent nulle part, et surtout pas à Hollywood. » Ces propos datent de 2003. Dans le même journal, on pourra lire de bons papiers de Gérard Lefort, Julien Gester et Olivier Séguret, Anne Diatkine et derechef Olivier Séguret.

Intactes et minuscules

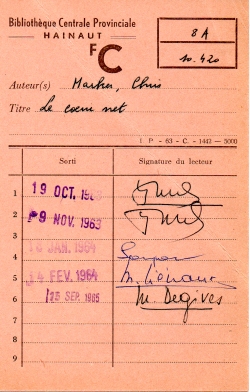

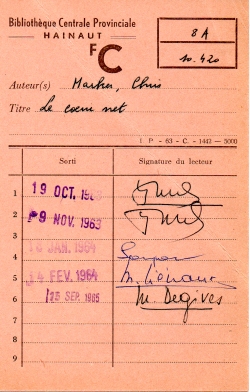

Dans les livres d’occasion, on trouve des pense-bêtes, des billets de métro ou de cinéma ayant servi de signets, des coupures de presse, des listes d’épicerie, et même des feuilles d’arbres mises à sécher entre deux pages : émouvantes broutilles « intactes et minuscules », traces d’intimité, secrets qui vous prennent à témoin. Dans les ouvrages de bibliothèque, on trouve parfois ces vestiges d’une époque révolue que sont les fiches d’emprunt.

La fiche est une Madeleine. Elle réveille le souvenir de nos premières visites à la bibliothèque de quartier (la mienne était située au-dessus de la caserne de pompiers), le rituel mystérieux et fascinant des coups de tampon sonores (poum-poum), l’odeur d’encre et de vieux papier, le ballet des fiches quittant les livres pour un casier en bois posé sur le comptoir, puis les retrouvant au retour des ouvrages empruntés.

Mais la fiche oubliée est surtout riche d’enseignements sur la circulation et donc la vie des livres. Ainsi cet exemplaire du Cœur net de Chris Marker (Seuil, 1949), lu par quatre personnes en trois ans, n’avait plus été emprunté depuis le 15 septembre 1965, jusqu’à ce que ma demande auprès du prêt interbibliothécaire ne le tire du rayon où il sommeillait, à la Bibliothèque centrale provinciale du Hainaut. Ils suscitent décidément bien peu de curiosité, les débuts de romancier de Marker.