Deux autoportraits (2)

Peut-on reconnaître quelqu’un qu’on n’a pas connu ? C’est le sentiment troublant, et par moments poignant, qui nous étreint à la lecture des fragments autobiographiques réunis dans l’Année dernière à Cazillac. L’ensemble tient dans une vingtaine de pages, mais elles nous en disent plus long que de copieux mémoires en deux volumes. Pas de date ni de chronologie, pas de récit ni d’anecdotes. Plutôt une succession de moments où se révèlent un paysage mental, une manière de voir et d’être au monde : le lent réveil et le premier café, la quête du bois de chauffage, les cigarettes comme unité de mesure du temps (je lis une cigarette, je vais marcher deux cigarettes), les rituels et les superstitions intimes. Fondamentalement pessimiste et donc foncièrement disponible au merveilleux quotidien, au silence et à la rumeur du monde, Peuchmaurd est ce guetteur solitaire qui arpente son périmètre physique et imaginaire (c’est la même chose), s’invente des exercices de dépaysement dans la noiseraie entourant sa maison et n’en finit pas de se perdre pour mieux se retrouver. Ces fragments sont écrits à la troisième personne, par méfiance sans doute envers l’exercice autobiographique, pour le — et se — tenir à distance, pour marquer aussi ce que cette vie a d’ordinaire, comme toutes les autres. Il en résulte pourtant un surcroît de proximité, le sentiment très fort, la dernière page tournée, d’avoir rencontré quelqu’un.

Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput.

Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput.

L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.

L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.

Deux autoportraits (1)

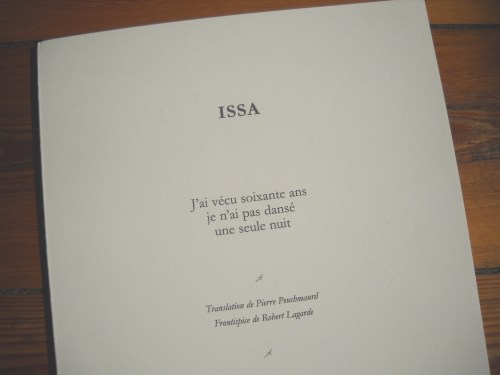

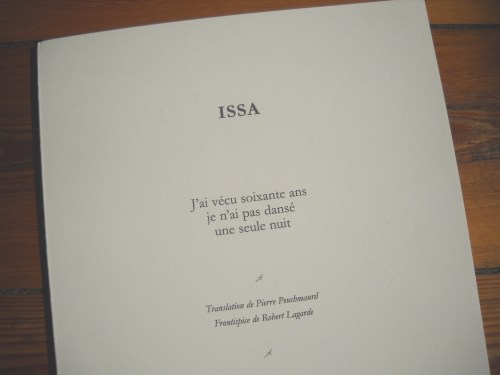

La meilleure manière de lire un auteur, c’est de le traduire, disait je ne sais plus qui. Il y a aussi la phrase célèbre de Proust : « Tout lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. » On remue tout cela en lisant le recueil de haïkus d’Issa Kobayashi (1763-1828), J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit, publié à l’enseigne de La Morale merveilleuse. C’est un beau livre, parfaitement composé et imprimé par Stéphane Mirambeau. C’est un livre à deux voix superposées, où les vers d’Issa dessinent un portrait en creux de Pierre Peuchmaurd, à qui nous devons le texte français.

S’agit-il d’une traduction, d’une paraphrase, d’une transposition, d’une réappropriation, d’une réécriture ? On ne sait trop ; sans doute un peu tout cela à la fois. La couverture crédite curieusement Peuchmaurd d’une translation, jeu de mots franco-anglais qui laisse perplexe mais suggère en tout cas l’idée d’un déplacement — d’une langue à une autre, d’un univers dans l’autre, comme un jeu de vases communicants. De fait, nombreuses sont les passerelles sensibles entre ces haïkus revisités et les propres vers, les aphorismes de Peuchmaurd. Ce tercet, par exemple, pourrait être de lui : « Ce matin de printemps / on a procédé / à l’estimation de ma carcasse. » La présence lancinante en ces vers — quoique tempérée par l’ironie — de l’automne et du crépuscule, de la lente agonie de toute chose, de la vieillesse et de la mort se charge aussi pour nous d’une grande émotion — d’autant plus forte d’être murmurée à voix basse, à travers la voix d’un autre — si l’on songe que Peuchmaurd savait probablement déjà sa fin proche en préparant ce recueil.

Autre passerelle : il me semble que certains haïkus d’Issa répondent avec une jubilation contagieuse à cette interrogation de Peuchmaurd, qui surgissait tout à trac en dernière page du Bathyscaphe no 1 : « Comment faire partager poétiquement les sentiments d’un homme qui regarde le cadavre d’une tique s’enfoncer dans l’eau des toilettes où il est en train de pisser ? » Ne riez pas, c’est une vraie question. Que faire avec la trivialité ? Comment rendre un compte exact de ce peu de chose à la fois plaisant et dérisoire et saugrenu et enchanteur ? Sans tomber dans la dépréciation facile ni dans la plate vulgarité, et par pitié sans pohétiser. Eh bien, Issa a trouvé le la, la note juste, lui qui parvient à concilier avec un naturel désarmant la considération plaisante à ras de terre et le signe ascendant cher à Breton — et avec ça, sans jamais en faire un plat.

Il y a ainsi chez lui une manière réjouissante de tordre le cou au lieu commun poétique, au sein d’une forme, le haïku, que sa concision et sa simplicité trompeuse peuvent facilement faire verser dans la platitude sentimentale (comme en témoignent les innombrables succédanés produits depuis trente ans par tant de pohètes qui font du haïku comme on fait du macramé). Chez lui, quand les oies reviennent au printemps, c’est pour nous chier sur la tête.

Peuchmaurd dit tout cela bien mieux que moi. En reparcourant ses recueils de notes et d’aphorismes, je suis tombé sur ceci, dans le Pied à l’encrier : « La poésie d’Issa (ses haïku), la plus surbaissée et la plus accablante, et de ce fait la plus survolante et la plus survoltante. » Et puis sur ce raccourci à la fois très drôle et très juste : «Issa est le seul surréaliste belge japonais. » (Le Moineau par les cornes, Pierre Mainard, 2007.) C’est un fait qu’on songe parfois à Scutenaire devant cet alliage impeccable de mélancolie et d’humour, d’émerveillement et de dérision.

Pluie de printemps —

une jolie fille

passe en bâillant

Cette année encore

les oies sont venues

se faire massacrer dans les rizières

Ne regarde pas,

petit roitelet,

je vais chier dans l’herbe

Comment le saurais-je

que cette rosée

tombe pour moi ?

Oublie ça —

demain

il y aura la rosée de demain

Même

quand je sens le vin

je plais aux moustiques

Au crépuscule

l’épouvantail et moi

face à face, seuls

Et pour l’amour,

nuit après nuit

j’ai ma bouillotte

Neige et vent

dans le ciel de Shinano

Fini de rire

Matin midi, brouillard

Brouillard le soir

Et je vis là

Rien à attendre

sinon, peut-être,

la fin de l’année

Ah ! et puis on verra —

que l’année finisse

ou qu’elle ne finisse pas

Rien à dire, c’est parfait.

ISSA, J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit. Translation de Pierre Peuchmaurd. La Morale merveilleuse, 2010.

ISSA, J’ai vécu soixante ans / je n’ai pas dansé / une seule nuit. Translation de Pierre Peuchmaurd. La Morale merveilleuse, 2010.

Merci à la fée mystérieuse qui m’a fait parvenir ce livre.

Merci à la fée mystérieuse qui m’a fait parvenir ce livre.

Frontispice de Robert Lagarde

Treehorn et ses ennuis

Treehorn rapetisse. Ses vêtements deviennent trop grands. À l’heure des repas, il arrive tout juste à voir au-dessus de la table. Ses efforts pour attirer l’attention sur cette embarrassante situation se heurtent à l’indifférence ou à l’incompréhension de son entourage, et tournent immanquablement au dialogue de sourds. Ses parents trouvent que Treehorn n’est pas raisonnable et qu’il devrait cesser de faire son intéressant ; et puis, qu’en diront les voisins ? Au surplus, ils ont des soucis d’adultes autrement plus importants : faire des économies (l’économie est le secret d’un ménage bien tenu, ne l’oublie pas mon garçon), surveiller la cuisson des gâteaux ou choisir un nouveau tissu d’ameublement. L’institutrice de son école tance gentiment Treehorn : ce n’est pas parce qu’on rapetisse qu’il faut se croire tout permis, et faire des bonds de cabri pour tenter d’atteindre l’abreuvoir. Le proviseur le félicite d’être venu le trouver : n’est-il pas là pour ça ? Puis il se lance dans un grand discours sur sa mission pédagogique avant d’inviter le garçon à repasser le voir si jamais il avait un problème. Les camarades de Treehorn ne lui sont d’aucune aide non plus et trouvent qu’il faut vraiment être débile pour en arriver là.

Parce que le personnage est aux prises avec un problème de taille (qu’il finira par résoudre de lui-même, au prix d’un nouvel inconvénient dont on vous laisse la surprise), on n’est pas loin de Lewis Carroll. Comme chez l’auteur d’Alice, l’humour nonsensique de l’argument et l’ironie understated de la narration se fortifient de satire sociale et d’une réflexion plus fondamentale sur le langage. « Avec les mots, disait Humpty Dumpty, l’important est de savoir qui est le maître. » Or, le maître, c’est le langage lui-même. Car avant même d’être inféodés aux convenances ou à leur position sociale, les proches de Treehorn sont prisonniers de discours tout faits qui les rassurent quant à leur existence et leur permettent de continuer à vivre les yeux fermés. C’est le secret des meilleurs livres anglo-saxons pour la jeunesse (on songe aussi à Winnie l’ourson d’A.A. Milne) que de pouvoir, en suggérant plusieurs niveaux d’interprétation, être lus à tout âge avec un enchantement égal.

Florence Parry Heide est née en 1919. Depuis Maximilien (1967), elle a publié une centaine d’ouvrages pour la jeunesse. Sa trilogie de Treehorn (dont le Rapetissement de Treehorn constitue le premier volet) est devenue un classique outre-Atlantique. Elle est illustrée, ce qui ne gâte rien, par l’aimable excentrique Edward Gorey, auteur de superbes romans graphiques cruels et macabres qui, malgré les efforts répétés de Patrick Mauriès aux éditions du Promeneur, semble voué à un succès de happy fews auprès du public francophone. Merci donc aux éditions Attila d’avoir pris le relais. Le second volet de la trilogie, le Trésor de Treehorn, vient de paraître (le troisième est annoncé pour le second semestre de cette année). Le point de départ en est moins original, mais le regard en coin de Florence Parry Heide et d’Edward Gorey, toujours aussi savoureux.

Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe.

Florence Parry Heide, le Rapetissement de Treehorn et le Trésor de Treehorn. Illustrations d’Edward Gorey. Traduction d’Oskar et de Chantal Philippe.

Attila, 2009 et 2010.

Attila, 2009 et 2010.

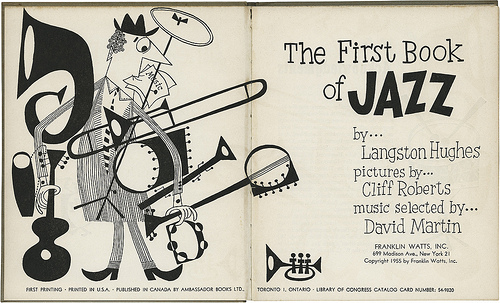

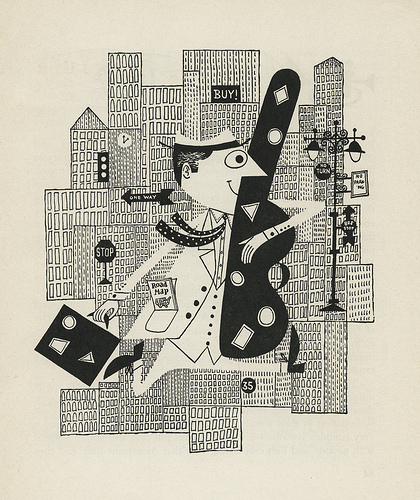

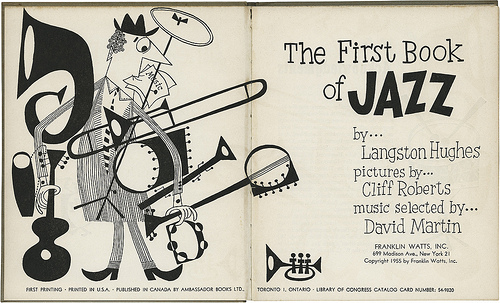

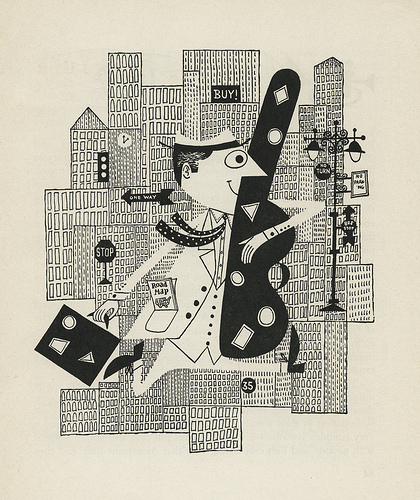

Dimanche en jazz 3

Connu surtout pour son travail de cartonniste à la télé (The Pink Panther, Mr. Magoo, puis Sesame Street et Scooby Doo), Cliff Roberts (1929-1979) illustra des livres pour enfants dans les années 1950, fit bouillir la marmite en dessinant et réalisant d’innombrables films publicitaires, éducatifs et industriels, et travailla à la pige pour de nombreux magazines, parmi lesquels Playboy et The New Yorker. Son graphisme dynamique et sa passion pour le Dixieland en faisaient l’illustrateur tout désigné de The First Book of Jazz de Langston Hughes (1955), où l’on reconnaît aisément sa patte.

Biographie illustrée de Cliff Roberts ici (en anglais).

D’autres illustrations de The First Book of Jazz ici.

Ubikuité

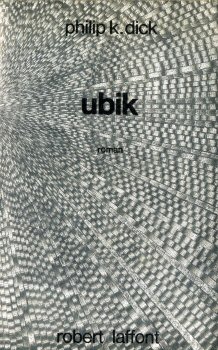

Comment parler des livres qu’on aime à ceux qui ne les ont pas lus ? C’est en fait une question bien plus délicate que celle à laquelle s’est attelé Pierre Bayard il y a deux ans, avec le retentissement un rien snob qu’on sait. Comment convaincre un ami de lire « 53 jours » sans trahir le secret de ses ressorts textuels et lui gâcher la surprise ? Comment parler d’Ubik ?

Mystérieusement, je n’avais jamais lu ce roman, alors que j’aime beaucoup Philip K. Dick et qu’il s’agit de son livre le plus réputé. Il sommeillait sur mes rayons depuis — gasp — le 6 novembre 1990, date à laquelle je l’ai acquis à L’Échange, boulevard Mont-Royal, dans l’édition Laffont aux fameuses couvertures argentées (collection Ailleurs et Demain dirigée par Gérard Klein, traduction d’Alain Dorémieux : deux auteurs de SF publiés naguère par Éric Losfeld, comme on se retrouve). Et puis, avant-hier, j’ai été pris soudain du désir irrépressible de lire Ubik. Pourquoi ? Mystère. Les livres savent nous attendre le temps qu’il faut, et nous faire signe au bon moment. J’ai donc ouvert Ubik. Et je ne l’ai plus lâché.

Ce livre est extraordinaire. Totalement flippé, vertigineux, jubilatoire. Avec, comme il se doit, plusieurs niveaux de lecture enchevêtrés. Il y a des lustres que je n’avais pas dévoré un roman avec une telle excitation. Bon, toute cette rhétorique convenue de l’enthousiasme vous fait une belle jambe. Mais qu’en dire de plus pour faire envie sans déflorer le livre si peu que ce soit ? (Je ne parle même pas de la présomption qu’il y aurait à vouloir formuler un commentaire un tant soit peu original, s’agissant d’une œuvre qui a suscité des kilomètres de glose.) Par chance, j’en ignorais tout avant de l’ouvrir, et c’est tout le bonheur que je vous souhaite.

Qu’en dire alors ? Ceci, peut-être. On sait que Dick écrivait très vite. Mon intuition est que, pareil à Westlake, il ignorait où le mènerait son point de départ au moment d’introduire la première feuille dans le rouleau de sa machine à écrire, et qu’il a écrit le livre pour le découvrir. Les retournements qui explosent à la figure du lecteur, ce sont d’abord des défis que Dick lance à sa propre faculté d’invention (tiens, et de celui-là, comment vas-tu te sortir ?). Je peux me tromper. Mais quand bien même ce serait le cas, il resterait le sentiment très fort d’un livre qui s’invente à toute vitesse sous nos yeux tandis qu’alentour la réalité se désagrège et tombe en morceaux. Zut, je me tais. Lisez Ubik.

Appel d’air

« Parlez-moi de Hugo, de Stendhal au galop, parlez-moi de Balzac allumant et éteignant Paris, des orages orange de Barbey d’Aurevilly. Parlez-moi de Nerval et des carrières de Montmartre, parlez-moi sans fin de Baudelaire et infiniment de Rimbaud. Parlez-moi des véritables vivants. »

Parlons donc de Pierre Peuchmaurd, dont on retrouve avec grande émotion la voix, le timbre inimitable, en lisant le Pied à l’encrier. « Lire, c’est vivre ? C’est beaucoup mieux que ça. Lisant les récits d’Adalbert Stifter, je peux encore croire que je suis une princesse. » Herbier d’herbes folles, journal de bord, cahier de rêves et de lectures, promenades, aphorismes et trouvailles, coïncidences médusantes, rapprochements éclairants, étonnements et coups de sang : c’est tout cela, le Pied à l’encrier. Quatre ans de notes le plus souvent lapidaires, prises au jour le jour par un homme qui lit comme il respire pour déplacer l’espace et le temps. La poésie est une manière de vivre et d’être au monde. C’est une banalité de le dire et Peuchmaurd n’épilogue certes pas là-dessus — lui qu’horripile le blabla contemporain sur le « travail de l’écriture », ce qui change agréablement de bien des phraseurs. Il n’a d’ailleurs pas besoin de le faire. On l’éprouve, physiquement, comme un frisson dans l’échine, comme le passage d’un renard bleu dans une sente forestière, à toutes les pages de ce livre qui rend soudain l’air plus respirable.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.

Pierre PEUCHMAURD, le Pied à l’encrier. Les loups sont fâchés, 2009, 160 p.

Quatre notules sur Borges

(… qui ne prétendent à aucune originalité.)

À lire à la suite l’Aleph et Enquêtes, on se demande qui, du Borges nouvelliste ou du Borges essayiste, est l’auteur qui s’adonne le plus au fantastique. De l’un à l’autre recueil circulent les mêmes obsessions, le même goût des labyrinthes et de la spéculation paradoxale où l’identité humaine tantôt se dissout en un songe silencieux et tantôt se démultiplie à l’infini. Et, le fantastique de l’auteur reposant sur une érudition pipée, mêlant inextricablement le vrai et le faux, on finirait par croire que les auteurs dont il parle dans Enquêtes — Pascal, Coleridge, Keats, Hawthorne, Valéry, Wilde, Chesterton, Wells, Kafka, etc. — sont des personnages fictifs, et le cortège de sources et de références bibliographiques qui les accompagnent, de purs produits de son imagination.

*

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection.

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection.

Il y a encore, dans l’Aleph, une nouvelle dont la chute magnifiquement ironique ne tient ni dans le dernier paragraphe ni même dans la dernière phrase, mais dans les six derniers mots. Et cette chute, loin de boucler le récit à double tour — comme c’est traditionnellement le cas —, l’ouvre au contraire sur un délicieux vertige.

*

Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la :

Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la :

[…] Les onze contes du recueil sont bien de « laconiques chefs-d’œuvre ». Mais [Borges] est allé au-delà. À l’exception de quatre d’entre eux, non moins intenses que les autres, mais exempts de violence extérieure, ils sont d’une cruauté qui coupe le souffle.

Borges parle ici comme agissent ses personnages, aventuriers, gauchos querelleurs, mauvais garçons. C’est le couteau qui dans ces contes parle en maître, c’est lui qui presque toujours a le dernier mot. Et l’écriture y a, elle aussi, la rapidité du couteau.

La rapidité, et le tranchant aussi. J’ai notamment en mémoire l’histoire des duellistes qui ne sont que les instruments d’une querelle immémoriale entre deux poignards doués de volonté propre. Ce qui nous ramène au fond à Enquêtes, où l’histoire littéraire se présente en plus d’une page comme le destin d’une idée ou d’une métaphore qui traversent le temps, et dont les écrivains ne sont que le véhicule indifférent et transitoire. Borges affirmait avoir pris pour modèle les récits brefs de Rudyard Kipling. Il faudra aller y voir (Simples Contes des collines, éditions Sillage).

*

Dans son Essai d’autobiographie (qui tient en cinquante-sept pages : que n’a-t-il fait école !), Borges rappelle les circonstances ayant présidé à la naissance d’Honorio Bustos Domecq :

C’est au début des années 1940 que [Bioy Casares et moi] commençâmes à écrire en collaboration — un exploit que jusqu’alors j’avais estimé impossible. J’avais inventé ce que je pensais être une bonne intrigue pour une histoire policière. Un matin où il pleuvait, Bioy me dit que nous devrions tenter cette collaboration. J’acceptai sans enthousiasme et, un peu plus tard dans la matinée, la chose arriva. Un troisième homme, Honorio Bustos Domecq, apparut et prit l’affaire en main. Il ne tarda pas à nous gouverner d’une poigne de fer et, pour notre plus grande joie d’abord, puis à notre consternation, il devint complètement différent de nous, ayant ses propres fantaisies, ses propres sous-entendus, son propre style apprêté.

L’œuvre de Bustos Domecq est essentiellement parodique. Elle repose sur une forme délectable de surenchère. Les Six Problèmes pour don Isidro Parodi renchérissent ainsi sur le thème du détective en chambre. Mieux que Nero Wolfe ou que le vieil homme dans le coin de la baronne Orczy, Parodi résout les énigmes à distance, depuis la cellule de prison où il est confiné.

Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».

Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».

Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput.

Pierre PEUCHMAURD, l’Année dernière à Cazillac. Avec une photographie d’Antoine Peuchmaurd et une traduction anglaise de Benoît Chaput. L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.

L’Oie de Cravan, dans la belle collection cousue main « Le fer & sa rouille », 2010.

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection.

Alors que nous tentons de résoudre par courriel divers problèmes de cuisine narrative, DA rappelle à mon bon souvenir une nouvelle d’Histoire universelle de l’infamie, « le Sorcier ajourné » : « un fascinant piège à lecture dont je connais peu d’autres exemples », m’écrit-il. N’ayant plus aucun souvenir du recueil, que j’ai lu il y a des lustres, je me précipite donc sur ce « Sorcier ». Et, oui, que dire ? C’est un chef-d’œuvre de quatre pages. En l’occurrence, le piège à lecteur repose sur une ellipse indécelable, d’une suprême élégance. Et, pour dissimuler son tour de passe-passe, Borges s’emploie à endormir l’attention du lecteur en le berçant par la réitération hypnotique de certains tours de phrases, à la façon des contes arabes et orientaux. On peut prononcer le mot de perfection. Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la :

Dans cet ordre de la concision et de la densité narratives où Borges reste indépassable, le Rapport de Brodie brille d’un éclat singulier. Moins universellement connu, moins souvent cité en tout cas, que Fictions ou l’Aleph, ce recueil est à mes yeux du même calibre. Il n’y a, pour une fois, pas un mot à changer à la prière d’insérer de l’édition originale française, pas une hyperbole à atténuer. Par paresse et pour gagner du temps, citons-la : Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».

Cependant, le sommet de la collaboration du tandem est sans conteste les Chroniques de Bustos Domecq. Dès la dédicace (« À ces trois grands oubliés : Picasso, Joyce, Le Corbusier ») et la première chronique, variation d’une énormité imperturbable sur le Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, le ton est donné. Les Chroniques sont une collection d’articles consacrés à des artistes contemporains imaginaires — écrivains, peintres, sculpteurs conceptuels et autres néo-architectes. Elles composent un sottisier désopilant d’une certaine avant-garde patentée et du discours critique et institutionnel qui l’accompagne, la légitime et la soutient, et sans lequel elle ne serait rien. C’est en somme une implacable mise en pièce du style Art-Press, avec une touche de Bouvard et Pécuchet puisque, comme le résume Borges, « l’auteur et ses personnages sont tous des imbéciles et qu’il est difficile de dire qui est la dupe de qui ».