Simulacre

Peu de récits font ressentir avec une telle force l’absurdité de la débâcle de 1940 : la succession des ordres incohérents et contradictoires, dépourvus de toute intelligence stratégique, les jours et les nuits de marche exténuante qui ramènent une section à son point de départ, la débandade de Dunkerque, l’impression d’une mascarade généralisée. Chez Gracq (ou peut-être faut-il dire : chez le lieutenant Louis Poirier), l’abondance des détails concrets, l’attention vive aux paysages côtoient à tout moment un sentiment profond d’irréalité (malgré la réalité irrécusable de la mitraille et des bombardements).

Et c’est là ce qu’il y a d’infernal dans notre situation, déjà matériellement si pénible. Tout est faux, chacun le sent, tout est simulacre, — chacun fait « comme si ». Imite les gestes, les ordres qu’il est décent de faire d’après la tradition dans une « défense héroïque ». Donne l’ordre de se faire tuer sur place, d’exécuter telle mission impossible (elles le sont presque toutes, maintenant) — avec le même gonflement d’âme qu’il éprouverait à signer des paperasses dans son bureau de caserne. Puis se rendra gentiment aux Allemands dans Dunkerque, quand tous les gestes de la « défense héroïque » auront été exécutés, dans l’ordre le plus académique. Est-ce que je calomnie ? Allons donc : c’est tellement vrai que pour ne rien oublier on commence, avec une hâte indécente, par ceux-là même de ces gestes qui sont les plus faux, les plus inutiles, les plus convenus (comme de brûler le drapeau avec cérémonie) mais qui du moins « font décor » et marquent le coup. C’est la même gêne horrible qu’à une messe dite par un prêtre athée.

Rien d’authentique ne sera sorti de cette guerre que le grotesque aigu de singer jusqu’au détail 1870 et 1914. […]

On a étouffé, dans ces derniers jours de Dunkerque, — bien plus que de l’angoisse — du désespoir de ne pouvoir entendre, jusqu’au bout, une parole vraie — une émission de sentiments garantie par une encaisse. J’ai lu après mon retour dans le « Solstice de Juin » les impressions de Montherlant écoutant à la radio le dernier discours de Reynaud. Vous êtes trop dur pour les civils, M. de Montherlant. Presque tous les chefs que j’ai vus à Dunkerque, on aurait cru des discours de Reynaud galonnés, culottés, bottés. Je n’ai jamais pu y penser depuis sans rire, — mais j’admets qu’au moment même j’en riais amèrement.

Julien Gracq, Manuscrits de guerre. José Corti, 2011.

Isherwood encore

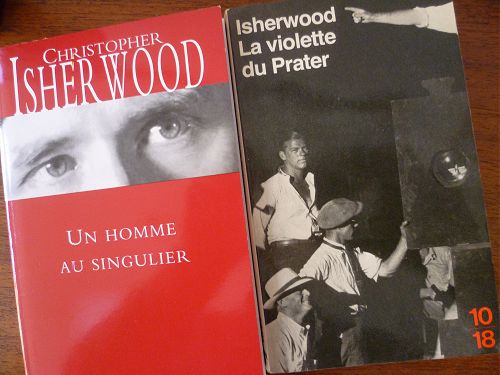

La Violette du Prater fait chronologiquement suite à Mr Norris change de train. Le livre se présente cette fois comme un récit, et non plus comme une transposition romanesque, quoique la part de réinvention paraisse probable. De retour à Londres après ses années berlinoises, Isherwood est engagé, un peu à son corps défendant, comme scénariste sur une production de prestige dont la réalisation a été confiée à un metteur en scène juif viennois, Friedrich Bergmann. Au fil des séances de travail quotidiennes où les deux hommes s’attellent, de peine et de misère, à transformer un matériau inepte en un scénario potable, l’écrivain se prend d’amitié pour le cinéaste, personnage grandiloquent mais professionnel compétent et lucide, tour à tour ridicule et sublime. Comme dans ses récits berlinois, Isherwood fait preuve d’un sens épatant du portrait et de la saisie de l’ambiance d’une époque. Le monde du cinéma anglais des années 1930, vu par ses yeux, est aussi dingue que le Hollywood de Je hais les acteurs de Ben Hecht. Cependant, la drôlerie du récit s’enlève sur fond de gravité. Bergmann, qui a laissé femme et enfant dans une Autriche en crise, suit dans les transes les nouvelles qui lui parviennent du pays et annoncent l’imminence de la catastrophe. À cette angoisse se mêle une inquiétude existentielle d’une autre nature qui sourd dans les dernières pages.

Un homme au singulier, écrit quelque vingt ans plus tard, raconte vingt-quatre heures dans la vie de George Falconer, professeur sexagénaire qui ne se console pas de la perte de son compagnon, mort dans un accident de voiture. C’est une mise en pièces acérée, d’allure nabokovienne, du Californian way of life et de la vie universitaire américaine des années 1960, qui se charge à distance d’accents prémonitoires (le politiquement correct est déjà là, en germe). C’est aussi une méditation sur la solitude et la hantise du vieillissement, que l’ironie innée d’Isherwood préserve de tout apitoiement. De fait, Un homme au singulier échappe aux poncifs bien intentionnés qui auraient pu s’attacher à son argument (un homosexuel en butte aux préjugés de la société). La polysémie du titre anglais le suggère : A Single Man, c’est un célibataire ; c’est aussi un homme singulier, un individu foncièrement irréductible, fût-ce à son identité sexuelle. George Falconer est un homme à la marge, quoique apparemment « intégré », qui dédaigne aussi bien la tyrannie de la norme que les stéréotypes de la marginalité.

Christopher ISHERWOOD, la Violette du Prater (Prater Violet, 1945). Traduction de Léo Dilé, 10/18, 1981.

Christopher ISHERWOOD, la Violette du Prater (Prater Violet, 1945). Traduction de Léo Dilé, 10/18, 1981.

Un homme au singulier (A Single Man, 1964). Traduction de Léo Dilé. Grasset,

« Les Cahiers rouges », 2014.

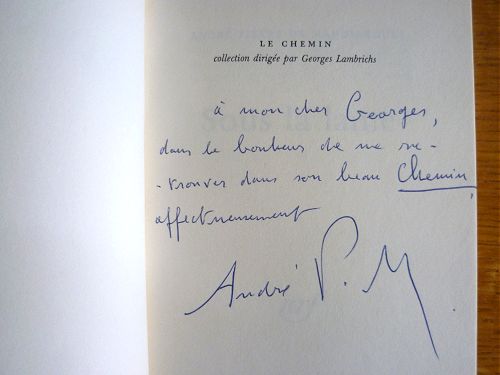

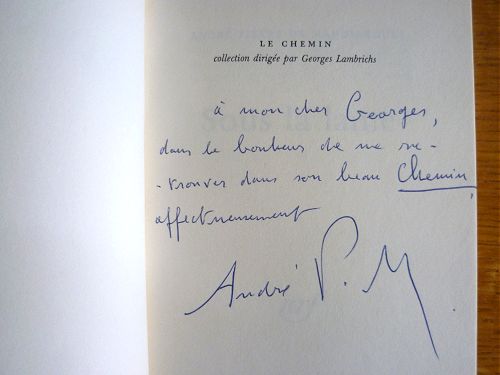

Envoi

Trouvaille du week-end. Je ne cours pas spécialement après les exemplaires dédicacés mais il est des cas où il est impossible de résister. Mandiargues compte parmi mes écrivains préférés et l’envoi est d’un réel intérêt, puisqu’il est adressé à Georges Lambrichs, directeur de la collection « Le Chemin » où a paru le livre. Au prix d’un gros roman de la rentrée, cela ne se refusait pas. Par quels détours mystérieux cet exemplaire a-t-il abouti chez un bouquiniste liégeois ?

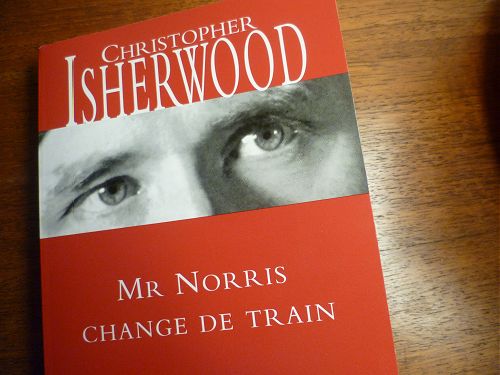

L’insaisissable Arthur Norris

M. Norris a la jeune cinquantaine. Il voyage entre Amsterdam, Berlin, Prague et Paris, parfois avec un faux passeport. C’est un homme cultivé, nerveux à l’excès, qui s’exprime avec une volubilité mielleuse en multipliant les circonvolutions. Il porte une perruque et attache un soin maniaque à sa toilette. À l’aise dans tous les milieux, il fréquente des barons et des voyous, sympathise avec les communistes et ne déteste pas se faire fouetter par une prostituée. Il vit au jour le jour d’expédients louches et d’escroqueries variées (pour lesquelles il a tâté naguère de la prison), s’adonne à l’occasion à l’espionnage. En conséquence de quoi il connaît des hauts et des bas, vivant en grand seigneur quand il est en fond, acculé à la fuite lorsqu’il n’a plus un sou en poche. Ses créanciers le harcèlent, son secrétaire le fait chanter, la police le surveille. La manie du secret est devenue chez lui une seconde nature, même à propos de faits sans importance. Mais qui donc est M. Norris ?

Comme dans Adieu à Berlin, Christopher Isherwood adopte la position du narrateur-témoin pour dépeindre ce personnage interlope et insaisissable, aussi charmeur que ridicule, emblématique d’une époque et d’un lieu : l’Allemagne de la République de Weimar (où Isherwood a vécu de 1929 à 1933), marquée par la misère, l’inflation galopante et les violences de rue, sur fond de montée du nazisme. Ce roman curieusement enchanteur, malgré la noirceur des temps décrits, pourrait s’intituler : la Danse au bord du volcan.

Mr Norris change de train (Mr Norris Changes Trains, 1935). Traduction de Léo Dilé. Grasset, « Les Cahiers rouges », 2014.

Mr Norris change de train (Mr Norris Changes Trains, 1935). Traduction de Léo Dilé. Grasset, « Les Cahiers rouges », 2014.

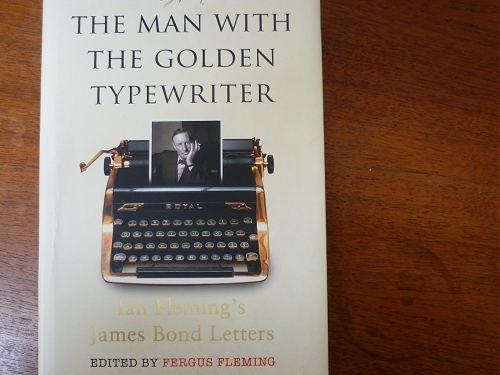

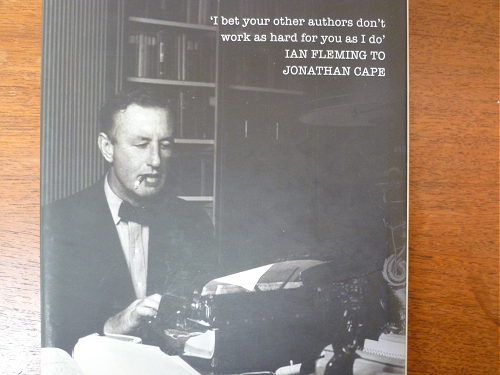

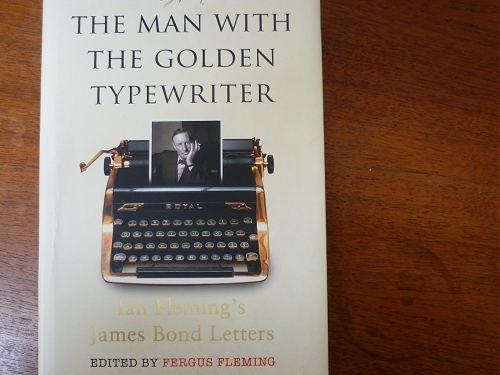

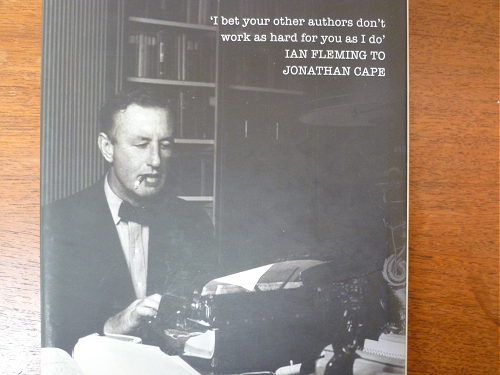

Ian Fleming au travail

Sans valoir celle, exceptionnelle, de son ami Raymond Chandler, la correspondance d’Ian Fleming est pleine d’intérêt en ce qu’elle nous montre un écrivain au travail. Le choix des lettres, leur ordonnancement et leur annotation ont été assurés par le neveu de Fleming, Fergus, lui-même éditeur et travel writer. C’est un excellent travail d’édition. Chaque chapitre, introduit par une mise en contexte précise, est consacré à un roman de James Bond. Trois chapitres sont dévolus à des correspondants particuliers. Le premier est Chandler. Les deux autres sont de simples lecteurs avec lesquels s’engagèrent des échanges nourris : Geoffrey Boothroyd, expert en armurerie de Glasgow, qui avait écrit à Fleming pour lui signaler quelques inexactitudes, et dont le romancier fit aussitôt son conseiller balistique ; et Herbert W. Liebert, bibliothécaire à l’université de Yale, spécialiste de Samuel Johnson (mais aussi bibliophile, ancien espion et propriétaire d’une maison dans les Caraïbes, toutes choses qui ne pouvaient manquer de séduire Fleming), consterné par l’idiome improbable et désuet dans lequel s’exprimaient les personnages américains des Bond novels, et qui adressa à Fleming une longue liste d’expressions plus appropriées.

Les lettres sont adressées à ses éditeurs, à des journalistes, des lecteurs, des amis, parmi lesquels Noël Coward et Somerset Maugham. Elles révèlent en Fleming :

1. Un workaholic. De 1952 à sa mort en 1964, Fleming écrivit quatorze romans ou recueils de nouvelles mettant en scène l’agent 007, deux livres de reportage et trois livres pour enfants (la série Chitty-Chitty-Bang-Bang), tout en étant chroniqueur et responsable des pages internationales au Sunday Times, rédacteur en chef d’une revue de bibliophilie (son violon d’Ingres) et directeur d’une petite maison d’édition, Queen Anne Press, spécialisée dans la publication soignée de livres à tirage limité. Dès Casino Royale, une discipline de travail se met en place. En janvier et février de chaque année, Fleming séjourne à Golden Eye, sa maison de la Jamaïque, et rédige le premier jet d’un James Bond à raison de deux mille mots par jour, avant révision globale du manuscrit. Son rythme de travail, soutenu par une forte consommation de tabac et d’alcool, explique que Fleming soit mort d’une crise cardiaque à l’âge de cinquante-six ans, après avoir survécu trois ans plus tôt à un premier infarctus.

2. Un maniaque du détail, convaincu que plus une histoire est extravagante et plus elle se doit d’être nourrie d’éléments authentiques qui en assoiront la crédibilité. De là un important travail de documentation, sur le fonctionnement d’un casino, sur le trafic de drogue ou de diamants, and so on. De là les discussions sur les mérites comparés des Bentley et des Aston Martin, ou encore l’abondance des marques citées dans les romans de Bond 1, non pour faire du placement de produits avant la lettre mais pour ancrer la fiction dans une réalité concrète où le lecteur pourra se projeter. De là enfin que Fleming est ravi lorsque des correspondants comme Boothroyd, Liebert ou encore le romancier William Plower lui signalent des erreurs factuelles ou des faiblesses de style, qu’il s’empresse de corriger.

3. Un prototype de l’auteur-entrepreneur. Fort de son expérience de journaliste et d’éditeur, passionné par les aspects techniques du métier, Fleming négocie pied à pied le montant de ses droits d’auteur, ébauche des illustrations de couverture, suggère le nom d’un graphiste, discute du tirage et du prix de vente, propose des stratégies de mise en marché, depuis les annonces publicitaires (comment les rédiger, où et quand les faire paraître) jusqu’au calendrier de publication et aux relances à effectuer auprès des libraires. Il surveille aussi de près la vente des droits cinématographiques. Une telle implication, fort inhabituelle à sa date, dut bousculer les usages policés d’une maison aussi respectable que Jonathan Cape où l’on trouvait cet auteur bien envahissant. En l’occurrence, Fleming se montrait un commerçant beaucoup plus avisé que ses éditeurs.

Tout écrivain professionnel qu’il était, soucieux de reconnaissance et vivant dans un sentiment permanent d’insécurité financière, Fleming se devait néanmoins, en bon Anglais de sa classe, d’affecter l’attitude du dilettante tenant pour peu de choses une activité aussi futile que la rédaction de thrillers d’espionnage. Le sérieux méthodique qu’il apporte à son travail voisine avec des traits typiques d’autodépréciation. Çà et là quelques coups de colère : contre un journaliste du Guardian, ou encore l’architecte Erno Goldfinger, outré que son nom ait servi à baptiser un affreux méchant et qui agite la menace d’un procès. « Tell him, écrit le romancier à son éditeur, that if there’s any more nonsense I’ll put in an erratum slip and change the name throughout to Goldprick and give the reason why. » Mais dans l’ensemble, Fleming se montre un correspondant affable et charmeur, attentif à autrui, en particulier à ses lecteurs auxquels il se fait un devoir de répondre.

Il faut se méfier des reconstructions a posteriori. Par exemple, la Panthère rose ne fut nullement conçue, à l’origine, comme le premier jalon d’une série à succès. L’inspecteur Clouseau n’était que le personnage secondaire d’une comédie policière mettant en vedette David Niven et Claudia Cardinale ; c’est parce que Peter Sellers phagocyta le rôle et le film, lui assurant un triomphe inattendu au box office, qu’il fut décidé de lui donner une suite, puis d’autres. Semblablement, rien ne prédestinait James Bond à devenir une des « franchises » les plus lucratives de l’histoire de l’édition et du cinéma. Jonathan Cape accepta Casino Royale en se pinçant le nez (« a sadistic fantasy that was deeply shocking ») et ne daigna pas lire les romans suivants. Peu confiant dans les chances de succès du livre, il mégota sur le premier tirage, jugeant les prétentions de son auteur bien optimistes. Il fallut réimprimer à la hâte… La première édition de poche de Live and Let Die rapporta à Fleming la somme pharamineuse de vingt-six livres.

Quant à la machine à écrire plaquée or du titre, elle exista vraiment. Fleming la commanda à un fabricant new-yorkais pour fêter l’achèvement de son premier roman et, pour éviter les taxes d’importation, la fit venir en contrebande en Angleterre par l’intermédiaire de son camarade Ivar Bryce, ex-espion qu’il avait connu durant ses années au Foreign Office. « Tout à fait vulgaire », jugèrent ses amis. Fleming, qui n’en avait cure, était enchanté de son jouet.

1 Ce trait a été analysé par Umberto Eco dans ce qui demeure l’étude fondamentale sur la stylistique de Fleming : « Les structures narratives chez Fleming », dans De Superman au surhomme, traduction de Myriem Bouzaher, Grasset, 1993.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

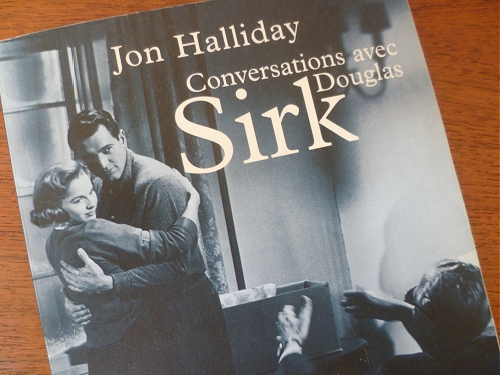

Sirk par lui-même

Passionnants entretiens de Douglas Sirk avec Jon Halliday. Sirk s’y montre, cela n’étonnera personne, un homme de grande classe, posé, très cultivé, d’une lucidité peu commune sur son travail et sa situation de cinéaste en Allemagne puis à Hollywood. Mais ce qui intéresse toujours dans les livres d’entretiens, ce sont les surprises. Ici, par exemple, l’amour de Sirk pour la vie au grand air (il exploitera même successivement deux fermes aux États-Unis durant ses années de vache maigre cinématographique), sa préférence pour les tournages en extérieurs, lui qui fut par excellence (mais par la force des choses, comprend-on) un cinéaste de studio et d’intérieurs.

Il y a aussi la révélation, pour moi toujours émouvante, de connexions inattendues entre des personnes qu’on admire mais qui campent sur des planètes si éloignées qu’on ne soupçonnait pas qu’elles puissent se rencontrer. Ainsi découvre-t-on l’admiration de Sirk pour Blake Edwards et Budd Boetticher. Ainsi apprend-on qu’il fut, au début des années 1920, l’élève de Panofsky à l’université de Hambourg.

J’ai subi aussi l’influence d’Erwin Panofsky, qui allait devenir ce grand historien d’art, et qui était à l’époque un de mes professeurs. J’ai été l’un des élus acceptés à son séminaire ; j’ai écrit, sous sa direction, un grand essai sur les rapports entre la peinture allemande médiévale et les représentations de miracles. Je dois beaucoup à Panofsky.

Panofsky fut à ma connaissance le premier historien d’art à s’intéresser avec sérieux et compétence au cinéma (cf. ici). Nul doute qu’il aurait approuvé, chez Sirk, la quête de valeurs cinématographiques distinctes des valeurs littéraires ou théâtrales, sa conception de la mise en scène comme torsion du scénario, sa recherche constante d’un fil conducteur plastique dans la lumière, les mouvements d’appareil, le jeu des acteurs et sa liaison au décor ; ou encore une déclaration comme celle-ci : « Les angles de prise de vue […] sont les pensées du metteur en scène. Les éclairages sont sa philosophie. »

Jon HALLIDAY, Conversations avec Douglas Sirk (Sirk on Sirk, 1971). Traduction de Serge Grünberg. Cahiers du cinéma, 1997.

Jon HALLIDAY, Conversations avec Douglas Sirk (Sirk on Sirk, 1971). Traduction de Serge Grünberg. Cahiers du cinéma, 1997.

Whit Stillman, du film au roman

Les Derniers Jours du disco est un film assez pâle de l’aimable Whit Stillman. C’est aussi un bon roman, tiré de son film par Stillman lui-même. Ce n’est pas le seul cas de novellisation écrite par le scénariste ou l’auteur-metteur en scène en personne. Au débotté, on songe au Troisième Homme de Graham Greene, à Gendarmes et voleurs de Donald Westlake, à l’Argent de poche et l’Homme qui aimait les femmes de François Truffaut. Il y a sûrement d’autres exemples. Mais le roman les Derniers Jours du disco se singularise par son dispositif narratif astucieux.

1. Le film racontait les aventures sentimentales d’un groupe de jeunes New-Yorkais des années 1980, gravitant autour d’un club disco à la mode. Parmi ces jeunes gens figurent Dez, gérant du club ; deux avocats, Tom et Josh ; Alice et Charlotte, qui font leurs premiers pas dans le monde de l’édition ; enfin Jimmy Steinway, qui travaille dans la publicité.

2. Le roman se présente comme le récit de l’histoire véridique ayant inspiré la fiction du film.

3. La narration à la première personne du roman est supposément confiée au vrai Jimmy Steinway, qui revisite vingt ans plus tard son cher passé, sa chère jeunesse.

4. Ledit narrateur, comme ses anciens amis, a vu le film les Derniers Jours du disco, inspiré de leur histoire vécue. Et il commente au passage le film et sa réception, les libertés qu’ont prises les scénaristes avec la réalité, et plus généralement les exigences narratives différentes suivant qu’on écrit un scénario ou un roman. Steinway a également eu accès au matériau préparatoire du film (en particulier les entretiens avec les différents protagonistes de l’aventure), ce qui justifie qu’il puisse raconter les épisodes dont il n’a pas été personnellement le témoin.

Bref, c’est un cas de mise en abyme comme je crois n’en avoir encore jamais rencontré, où la novellisation inclut dans le récit le film dont elle est la novellisation. Ajoutons qu’en confiant les rênes du récit à l’un des personnages de l’histoire, Stillman résout un problème crucial, celui du transfert du point de vue de la narration (d’une mise en scène cinématographique à un récit littéraire 1).

Les novellisations sont souvent des entreprises décevantes, pour une raison qu’a fort bien expliquée Alain Berenboom à propos de Graham Greene : « Un roman est un univers à lui tout seul. Alors qu’un scénario n’est qu’une des pièces du puzzle que formera le film terminé. […] Or, dans ses novellisations, Graham Greene ne parvient pas à donner un équivalent littéraire aux autres pièces du puzzle. Il fait un roman d’un seul des éléments, le scénario ou l’histoire et, à la lecture, il manque le reste. » Les Derniers Jours du disco fournit un contre-exemple à cette remarque très juste : ce n’est pas le livre qui paraît une réécriture appauvrie du film, c’est au contraire le film qui semble après coup une adaptation anémiée du roman, lequel est en tous points plus riche et plus complet. Les personnages y sont mieux développés, l’évolution de leurs relations en dents de scie plus fine et plus intelligible, le passage du temps plus sensible. Le feeling des années 1980 est mieux restitué : fin des années disco, avènement des yuppies, transformation du monde du travail, marquée par l’apologie de l’appât du gain et une vague de fusions-acquisitions qui se traduit par des licenciements de masse. Il n’est pas jusqu’à la musique, paradoxalement, qui ne soit plus tangible dans le roman : c’est dans le film qu’on l’entend – réduite à un fond sonore plutôt indifférencié –, mais c’est dans le livre qu’on perçoit son intérêt et la place qu’elle occupe dans la vie des personnages.

Le roman s’est mérité à bon droit le prix Fitzgerald en 2014 (l’auteur de Gatsby s’y trouve d’ailleurs cité, page 169). Stillman y restitue à merveille la mélancolie de ce moment où des vingtenaires faisant leurs débuts dans la vie active contemplent déjà leur jeunesse en train de s’enfuir.

1 Cf. à ce propos Jan Baetens, la Novellisation, Les Impressions Nouvelles, 2008.

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.

Christopher ISHERWOOD, la Violette du Prater (Prater Violet, 1945). Traduction de Léo Dilé, 10/18, 1981.

Christopher ISHERWOOD, la Violette du Prater (Prater Violet, 1945). Traduction de Léo Dilé, 10/18, 1981.