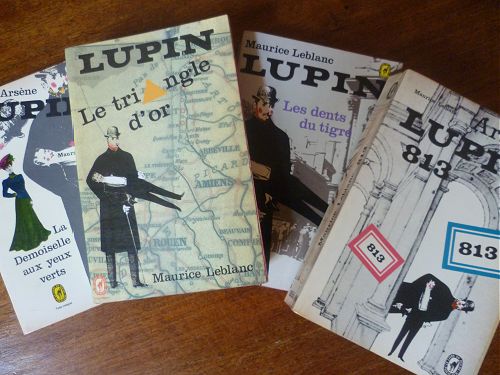

Arsène Lupin, claustrophobe

Claustrophilie de Maurice Leblanc. Abondance des appartements truqués, des souterrains, des corridors dérobés, grâce auxquels le gentleman cambrioleur perpètre ses forfaits, par où il prend la fuite à la barbe de la police (l’Aiguille creuse, Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, la Femme aux deux sourires, l’Écharpe de soie rouge, Herlock Sholmès arrive trop tard, etc.). Claustrophobie de Maurice Leblanc. Abondance des lieux clos où les personnages se retrouvent pris au piège. Dans 813, M. Lenormand et son fidèle Gourel se découvrent prisonniers d’un tunnel dont les deux issues sont barrées. Dans les Dents du tigre, don Luis Perenna est claquemuré dans un passage secret, où il manquera de mourir de faim. Dans la Barre-y-va, Raoul d’Avenac est enseveli dans une cavité, sous les décombres d’une ancienne serre, roulé dans une couverture et ficelé comme un saucisson. L’eau monte inexorablement dans la grotte où Aurélie et Raoul de Limézy ont trouvé refuge (la Demoiselle aux yeux verts) ; et de même dans le souterrain de 813. Cependant, ce n’est pas la noyade qui menace Coralie et le capitaine Belval dans le Triangle d’or, mais l’asphyxie par le gaz, dans la maison aux murs aveugles, aux portes closes, où ils ont été enfermés. Et, plus tard, c’est de sous un tas de sable où on l’a enterrée vivante que Lupin délivrera la malheureuse Coralie ; comme il sauvera de justesse, dans 813, le vieux Steinweg, emprisonné dans un réduit ménagé sous le toit d’une villa et tout près de périr d’inanition.

Toutes ces scènes de claustration ont la puissance du cauchemar. Et chaque fois, un ennemi formidable, invisible et omniscient, agit dans l’ombre et tend ses pièges.

Couvertures : Atelier Pierre Faucheux

Les combattants de l’inutile

Épris de lieux périphériques, Jean Rolin a le chic pour surgir où on ne l’attend pas. On le vit arpenter les villes portuaires de France (Terminal frigo), les abords du golfe Persique (Ormuz), les quartiers de Paris où l’on ne met jamais les pieds (Zones), et bien d’autres endroits encore — autant d’épisodes suggérant que les marges négligées de l’Histoire et de la géographie sont un poste idéal pour observer le monde. Le voici à Peleliu, péripétie dont il semble le premier étonné.

Peleliu est une petite île inhospitalière du Pacifique, en forme de pince de homard, où pullulent les poules sauvages, les volatiles inquiétants au cri disgracieux et une variété de crabes particulièrement agressifs. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle fut le théâtre d’une bataille mineure — et dont il est avéré aujourd’hui qu’elle fut inutile sur le plan stratégique —, qui n’en fut pas moins une effroyable boucherie, des milliers de soldats y ayant été absurdement envoyés au casse-pipe par des gradés déments. C’est aujourd’hui un bout de terre peu peuplé (de cinq cents à sept cents habitants), au relief hostile, où subsistent de nombreux vestiges du conflit : bunkers japonais criblés de balles, carcasses d’avions et chenilles de chars d’assaut mangés par une végétation vigoureuse « engraissée au napalm » ; sans oublier des débris plus modestes, ainsi qu’un squelette, prétendument de soldat, dont l’auteur soupçonne qu’il fut placé là des années plus tard par un des guides plus ou moins fantaisistes qui font visiter l’île aux touristes.

À bicyclette et à pied, Jean Rolin prospecte l’île à la recherche des traces de la bataille, dépeint avec minutie la faune, la flore et le mouvement de la mer, s’égare fréquemment en cours de route, se baigne dans un trou d’eau, nourrit quotidiennement une portée de chiots sans maître, croise des autochtones pittoresques ou inquiétants, rencontre le fils d’un soldat américain, des touristes russes et tchèques venus faire de la plongée sous-marine. Le calme angoissant des lieux, confinant au malaise, contraste avec la violence acharnée des combats qui s’y déroulèrent. Les soldats des deux camps, peut-être parce qu’ils savaient qu’ils ne sortiraient pas vivants de cet enfer, s’y affrontèrent en effet avec une férocité rageuse, qui s’exprima « notamment, de part et d’autre, par la mutilation de cadavres ou la liquidation de prisonniers ». Ce contraste irréel entre le passé et le présent n’en fait que plus vivement ressentir le caractère absurde de cette tuerie pour rien. Il est si frappant qu’il n’est pas besoin d’insister. Ce n’est pas ici, heureusement, qu’on lira des phrases creuses sur le « devoir de mémoire ».

Jean Rolin est passé maître dans l’art du reportage à la première personne, où le regard à juste distance, fait de curiosité et de flegme circonspect, l’information précise, distillée sans lourdeur, s’allient à un humour pince-sans-rire qui vient se loger de manière subreptice au détour de longues phrases sinueuses. Il y a du Robert Capa dans la netteté avec laquelle il donne à voir une bataille oubliée en s’appuyant sur diverses sources livresques (mémoires de vétérans, ouvrages d’historiens, récits littéraires) ; et du Buster Keaton dans la manière dont il se met en scène aux prises avec les menues contrariétés du voyage. Dans son genre inclassable, Peleliu est un petit livre parfait.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.

L’enfer de la notoriété

On est toujours épaté par l’acuité visionnaire des romanciers du XIXe siècle. Le monde de l’argent dépeint par Balzac et Zola, la vie parlementaire vue par Trollope paraissent encore plus vrais aujourd’hui qu’en leur temps — peut-être parce que, pour qui sait voir, un phénomène s’observe mieux à l’état naissant. En 1903, Henry James publie un court roman, les Journaux (The Press). Il y annonce déjà l’ère de la presse people et le caractère tautologique de la notoriété: tout le monde parle de X parce qu’il est célèbre et il est célèbre parce que tout le monde en parle. Deux personnalités, qui sont le négatif l’une de l’autre, incarnent ici ce phénomène. Sir A.B.C. Beadel-Muffet, dont les moindres faits et gestes défraient quotidiennement la chronique, ferait l’impossible pour que son nom disparaisse à tout jamais des journaux (mais comment stopper l’engrenage fatal de la renommée une fois qu’il est lancé ?). Le pitoyable Mortimer Marshall, à l’inverse, est prêt à tout pour devenir célèbre à son tour ; mais l’attention publique se refuse à lui et le rejette, en somme, comme un corps étranger.

James procède à sa manière habituelle, qui est allusive et oblique. Ses héros, Maud Blandy et Howard Bight, sont des sans grade de l’information, un couple de jeunes journalistes désargentés qui vivotent au bas de l’échelle en vendant des potins au plus offrant. L’ambition, le cynisme et la lucidité se disputent en eux ce qui leur reste d’intégrité morale. Au passage, on notera le caractère androgyne de ces deux protagonistes — elle plutôt garçon manqué, lui ayant « par comparaison l’allure d’une jeune fille » — et l’ambivalence de leur camaraderie amoureuse. Le couple, chez James, a toujours quelque chose d’impossible, sinon d’impensable.

Avec Howard et Maud, nous circulons dans le Londres nocturne du Strand, des théâtres 1 et des pubs surchauffés, nous croisons dans le brouillard des crieurs de journaux aboyant les gros titres des éditions spéciales ; mais jamais nous ne franchirons les portes d’une rédaction de Fleet Street. Aucun romancier réaliste traitant d’un pareil sujet n’aurait résisté à la tentation de nous plonger dans l’ambiance fébrile d’une salle de presse au moment du bouclage. Rien de tel chez James. Son génie consiste au contraire à nous maintenir constamment à la périphérie des événements, dont l’écho nous parvient par ouï-dire en quelque sorte, filtré par la perception incomplète qu’en ont des personnages eux-mêmes marginaux. Il y a ainsi, au cœur des Journaux, une ébauche suggérée de roman criminel, et un terrible secret dont nous ne connaîtrons jamais le fin mot. Le pouvoir souterrain de la presse, le Moloch de l’opinion publique qui d’un jour sur l’autre fait et défait les réputations, la présence énorme et tentaculaire de la ville paraissent une menace d’autant plus incommensurable qu’elle reste tapie dans l’ombre, comme une bête dans la jungle. Une singularité toujours frappante chez James, c’est la manière dont la peinture sociale est insidieusement contaminée par le fantastique : « Après quoi, elle avait failli faire un saut, comme elle eût dit, jusqu’à cette boîte aux lettres d’en face dont la gueule vorace, ouverte dans la ténébreuse nuit londonienne, avait englouti tant de ses petites démarches infructueuses. »

1 James moque au passage la mode du théâtre « scandinave » éthéré, genre Ibsen, qui faisait fureur au tournant du siècle.

Henry JAMES, les Journaux (The Press). Traduction de Jean Pavans. Grasset, « Les Cahiers rouges », 1997.

Henry JAMES, les Journaux (The Press). Traduction de Jean Pavans. Grasset, « Les Cahiers rouges », 1997.

Monsieur Lecoq (2)

Ci-dessous, on jurerait voir Sherlock Holmes en action. Mais non : c’est le jeune Lecoq sur le terrain de sa première enquête, source d’inspiration certaine de Conan Doyle. À Gaboriau, Doyle n’empruntera pas seulement certains traits de son héros (méthodes d’investigation, capacités d’induction hors du commun, goût du travestissement) mais aussi la construction de son roman : une enquête contemporaine suivie d’un long, très long flash-back qui éclaire les dessous de l’affaire, puis retour au présent pour la résolution finale. Telle est la structure narrative de Monsieur Lecoq, qui enchâsse un grand roman historique dans un roman policier ; telle sera celle d’Une étude en rouge, du Signe des quatre et de la Vallée de la peur. (Seul le Chien des Baskerville ne recourt pas à cette construction déséquilibrée ; c’est aussi, de loin, le meilleur des romans holmesiens de Doyle.)

Libre de ses allures, maître de manœuvrer la lumière selon la rapidité de ses idées, le jeune policier explorait les environs dans un rayon assez étendu.

Moins inquiet, moins remuant, moins agile, est le limier qui quête.

Il allait, venait, tournait, s’écartait, revenait encore, courant ou s’arrêtant sans raison apparente ; il palpait, il scrutait, il interrogeait tout : le terrain, les bois, les pierres et jusqu’aux plus menus objets; tantôt debout, le plus souvent à genoux, quelquefois à plat ventre, le visage si près de terre que son haleine devait faire fondre la neige.

Il avait tiré un mètre de sa poche, et il s’en servait avec une prestesse d’arpenteur, il mesurait, mesurait, mesurait…

Et tous ces mouvements, il les accompagnait de gestes bizarres comme ceux d’un fou, les entrecoupant de jurons ou de petits rires, d’exclamations de dépit ou de plaisir.

Enfin, après un quart d’heure de cet étrange exercice, il revint près du père Absinthe, posa sa lanterne sur le madrier, s’essuya les mains à son mouchoir et dit :

— Maintenant, je sais tout.

— Oh !… c’est peut-être beaucoup.

— Quand je dis tout, je veux dire tout ce qui se rattache à cet épisode du drame qui là-bas, chez la veuve Chupin, s’est dénoué dans le sang. Ce terrain vague, couvert de neige, est comme une immense page blanche où les gens que nous recherchons ont écrit, non seulement leurs mouvements et leurs démarches, mais encore leurs secrètes pensées, les espérances et les angoisses qui les agitaient. Que vous disent-elles, papa, ces empreintes fugitives ? Rien. Pour moi, elles vivent comme ceux qui les ont laissées, elles palpitent, elles parlent, elles accusent !…

À part soi, le vieil agent de la sûreté se disait :

— Certainement, ce garçon est intelligent ; il a des moyens, c’est incontestable, seulement il est toqué.

— Voici donc, poursuivait Lecoq, la scène que j’ai lue. Pendant que le meurtrier se rendait à la Poivrière, avec les deux femmes, son compagnon, je l’appellerai son complice, venait l’attendre ici. C’est un homme d’un certain âge, de haute taille, — il a au moins un mètre quatre-vingts,— coiffé d’une casquette molle, vêtu d’un paletot marron de drap moutonneux, marié très probablement, car il porte une alliance au petit doigt de la main droite…

Monsieur Lecoq (1)

Émile Gaboriau, c’est une mention dans l’histoire littéraire au titre de pionnier du roman policier. Ouvrant Monsieur Lecoq (1869), on craint de tomber sur une curiosité archéologique quelque peu poussiéreuse. Eh bien, pas du tout. Dès les premières pages, on est épaté par le talent narratif du bonhomme, le relief des personnages, et l’on s’étonne que Gaboriau ne jouisse pas d’une réputation égale à celle du meilleur Féval (celui des Mystères de Londres). Monsieur Lecoq, à l’instar de l’admirable Pierre de lune de Wilkie Collins, prouve que les œuvres fondatrices d’un genre ne sont pas forcément des brouillons tâtonnants mais que, comme disait l’autre, « ce qui est grand a commencé grand ».

Gaboriau se situe à la croisée des chemins : c’est le chaînon manquant entre Edgar Poe et Conan Doyle (cf. billet suivant) ; le trait d’union entre Eugène Sue et Balzac d’une part, Maurice Leblanc et Gaston Leroux d’autre part. Dans Monsieur Lecoq se croisent ainsi des rebondissements feuilletonesques aux accents de mélodrame populaire (c’est l’héritage de Sue), une physiologie de la rue parisienne, un tableau de société embrassant toutes ses strates, depuis les bouges infâmes des barrières jusqu’aux beaux quartiers du faubourg Saint-Germain (c’est l’héritage de Balzac). Et ces éléments sont refondus dans une forme nouvelle qui est celle du roman policier, anticipant même le roman procédural à la Ed McBain. Au fil de l’enquête menée par l’intrépide Lecoq, le livre se révèle en effet un document passionnant sur les méthodes policières au XIXe siècle, Gaboriau faisant montre d’une fibre quasi pédagogique pour initier ses lecteurs aux méthodes de la médecine légale, aux pouvoirs du juge d’instruction, aux techniques d’interrogatoire, au fonctionnement du Dépôt et de la morgue, au transfert des détenus dans le panier à salade.

Ajoutons qu’avec Lecoq, Gaboriau a forgé l’archétype du fin limier – plus incarné, moins froidement logicien que le Dupin de Poe, lequel est plus une idée en action qu’un personnage de chair et de sang. À ce titre, tous les auteurs qui l’ont suivi depuis un siècle et demi lui doivent quelque chose. Parmi les attributs secondaires que lui ont empruntés ses successeurs, on signalera la présence presque poétique d’un axiome qui revient comme un refrain et dicte au héros sa règle de conduite. Celui de Lecoq est : « En matière d’information, se défier surtout de la vraisemblance. Commencer toujours par croire ce qui paraît incroyable. » Celui de Sherlock Holmes sera : « Une fois éliminé l’impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, est nécessairement la vérité » ; et celui de Rouletabille : « Il s’agit de prendre la raison par le bon bout. »

En vitesse

Morand a, dans les années 1920, cristallisé le mythe moderne de la vitesse. Vitesse des moyens de transport, qui met la Sicile aux portes de Paris. Vitesse des communications. Vitesse des transactions boursières. Mondialisation, déjà, de la finance. Vitesse du libertinage : collection d’aventures brèves dont Lewis consigne le souvenir dans un petit carnet, sous forme de fiches signalétiques.

Trois vitesses, trois mondes se heurtent dans Lewis et Irène : une aristocratie exténuée ; les vieilles banques héréditaires manœuvrant avec une opacité redoutable dans le secret des conseils de famille ; la jeune génération qui pratique la finance comme un jeu avec un mélange de hardiesse sans scrupules et de désinvolture. Le roman date de 1924. Impossible à la lecture de ne pas songer au film l’Argent, son contemporain (1928), où Marcel L’Herbier mettait pareillement en scène les voyages en avion, la circulation instantanée de l’information, l’ivresse des spéculations relancées à coups de téléphone, la frénésie de la Bourse. (Une coïncidence : Morand et L’Herbier sont nés la même année, en 1888.)

La vitesse, c’est aussi celle de l’écriture, dont Morand maîtrise d’une main ferme les variations, les accélérés et les ralentis. Ralenti, par exemple, lors de l’arrivée de Lewis en Sicile, où la vie s’écoule à un autre rythme, comme hors du temps, où il fera la rencontre fatale d’Irène, dont la première apparition en naïade est inoubliable. Pascal Pia parlait d’un style « rapide et miroitant ». Tout est dit dans la collision de ces deux adjectifs. La prose nerveuse et surveillée de Morand est constamment électrisée par un sens peu commun de l’image, qui la garde de la sécheresse. C’est l’un de ces rares écrivains dont les descriptions n’ennuient pas, parce qu’il saisit d’instinct le mouvement d’un paysage.

L’espion qui venait des livres

Après John Buchan mais avant Eric Ambler, Somerset Maugham fut, avec Mr. Ashenden, agent secret (Ashenden, or the British Agent), le pionnier d’un certain type de récit d’espionnage à l’anglaise. Conformément à une tradition qui s’est maintenue jusqu’à John le Carré, lui-même avait tâté du métier et s’est inspiré de cette expérience pour composer ses nouvelles. Ashenden est un dramaturge à succès recruté durant la Première Guerre mondiale par les services anglais comme agent à Genève. Le monde du renseignement est cloisonné. Ashenden en saura chaque fois le moins possible sur les tenants et les aboutissants des missions qui lui sont confiées, et nous de même. Cet arrière-plan estompé concourt à la crédibilité des intrigues. Il indique aussi que l’intérêt littéraire de Maugham est ailleurs, moins dans la dramaturgie des situations que dans la peinture des personnages. Chaque nouvelle du recueil s’articule autour de la rencontre d’Ashenden avec un protagoniste souvent excentrique : une vieille gouvernante à l’accoutrement impossible, un tueur mexicain hâbleur et bavard, une danseuse italienne, l’épouse d’un traître, et ainsi de suite. L’humour côtoie la tragédie, la chute est souvent terrible. Maugham vous fait sourire avant de vous laisser un goût de cendre dans la bouche.

L’autre intérêt du livre est évidemment qu’Ashenden est un écrivain. Il est même suggéré qu’Ashenden est un bon espion parce qu’il est un écrivain : soit un être doué d’imagination, d’empathie et de pénétration psychologique, qui conserve toujours le recul de l’observateur vis-à-vis de la comédie humaine comme de la realpolitik de ses employeurs. C’est ce qui donne leur sel aux conversations qui l’opposent à ce non-littéraire absolu qu’est son supérieur, le colonel R (dont on dit qu’il inspira peut-être le M d’Ian Fleming) : militaire borné, compétent, terre-à-terre, totalement dépourvu de second degré et conséquemment scandalisé lorsque Ashenden fait valoir, en écrivain soucieux de comprendre tous ses personnages, que l’« ennemi » peut avoir, lui aussi, ses raisons (notamment lorsqu’il est un Indien soumis au joug de l’Empire britannique). Par moments on jurerait que, sous le sujet apparent de leurs échanges, se cache un débat latent dont l’objet est la littérature et son pouvoir de dévoilement de la complexité du monde.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.

Jean Rolin, Peleliu, P.O.L., 2016, 154 p.