Ritournelles

On a reçu (merci, A.-M. B.) cette belle plaquette de onze Chansons de Pierre Peuchmaurd, qu’accompagne une peinture de Véronique Gentil, reproduite en couleurs en double page centrale et en noir sur papier calque sur les pages de garde. Il s’agit d’une suite de onze poèmes, composés chacun de trois strophes de quatre vers quadrisyllabiques. Peuchmaurd y revisite son bestiaire tout en s’adonnant au plaisir faussement simple de la ritournelle — l’ensemble n’est pas pour rien dédié au merveilleux Max Elskamp, chez qui le travail d’orfèvre sur la désarticulation du vers se mêlait au rythme des refrains populaires. Si la poésie, pour Peuchmaurd, était de l’ordre de la fulgurance — le poème, disait-il, est « la traduction simultanée d’une espèce d’apparition […] Il doit laisser une vibration dans l’air », et l’on pourrait en dire autant de ses aphorismes —, sa saisie n’excluait nullement le goût des jeux de langage : refrains et reprises, assonances et paronomases, qui sont ici particulièrement sollicités.

Et puis voici

Les sangliers

Dans leur dentelle

Rose et buée

Les sangliers

Serrés de brume

La nuit vermeille

Des sangliers

Et puis voici

Les armes blanches

L’éternité

Des sangliers

Pierre PEUCHMARD, Chansons. La Morale merveilleuse & Pierre Ménard, 2013. Deux cents exemplaires hors commerce.

Pierre PEUCHMARD, Chansons. La Morale merveilleuse & Pierre Ménard, 2013. Deux cents exemplaires hors commerce.

Nouvelles de Babel

C’est toujours fête quand on tombe chez un bouquiniste sur des volumes de La Bibliothèque de Babel, publiée entre 1975 et 1981 par Franco Maria Ricci. Choix des textes et préfaces de Borges, format agréable en main, belle typo en Bodoni sur vergé, douze volumes parus en français sur les trente et quelques de la collection originale. Un obscur fatum semble peser sur cette bibliothèque, une nouvelle tentative d’édition intégrale chez Panama ayant tourné court il y a trois ans pour cause de faillite de l’éditeur.

Chaque volume dispense suivant les cas le plaisir des retrouvailles ou de la découverte. J’ai relu avec délectation les trois nouvelles d’Henry James réunies dans les Amis des amis. « Owen Wingrave » est, des trois, la plus conforme au canon du genre ; les deux autres, la nouvelle-titre et « la Vie privée » comptent parmi mes préférées de James (j’ai souvent fantasmé le film que Raoul Ruiz aurait pu tirer de « la Vie privée»). Dans tous les cas, il est fascinant de voir comment James transmute des thèmes classiques de la littérature fantastique (la chambre hantée, le dédoublement, la communication avec les morts) en les faisant passer dans son alambic personnel : maîtrise du récit indirect, sinuosités d’une analyse psychologique poussée jusqu’à un délicieux vertige — ou l’art de peser des œufs de mouche dans des toiles d’araignée —, ellipse de certains rebondissements essentiels conduisant à suggérer la présence d’un secret qui nous file entre les doigts au moment où l’on croit s’en saisir. Ce qui fait la singularité de James nouvelliste fantastique, c’est que ses arguments de départ ne ressortissent pas à l’étrange ou à l’insolite mais — tout comme dans ses nouvelles disons réalistes ou psychologiques — à la peinture de mœurs, à l’observation sociale empreinte d’une ironie impalpable. Deux personnes, que leurs amis communs cherchent à présenter, ne parviennent jamais à se rencontrer en raison d’une succession de contretemps et de rendez-vous manqués. Un grand mondain ne vivant que dans et par le regard d’autrui n’est en vérité qu’une coquille vide. Le moi social n’est pas le moi réel de l’écrivain. Il suffit à James d’exagérer légèrement ces trois propositions et d’en tirer toutes les conséquences pour que la satire sociale glisse insensiblement dans le fantastique, comme si celui-ci en était le prolongement naturel, le revers caché d’inquiétante étrangeté. Du grand art.

Côté découverte, voici les nouvelles de Giovanni Papini dont Borges, dans sa préface, signale l’influence souterraine sur son œuvre. Il en lut quelques-unes, vers onze ou douze ans, dans une mauvaise traduction espagnole, puis les oublia. Et c’est beaucoup plus tard que, les relisant, il s’aperçut à quel point elles l’avaient marqué à son insu. Conclusion très borgésienne de cette anecdote dont il n’y a pas lieu a priori de mettre en doute la véracité : « Sans m’en aviser, je me comportais de la manière la plus sagace : oublier peut bien être une forme profonde de la mémoire. »

Il est aisé d’apercevoir ce qui séduisit Borges dans ces nouvelles qui frappent en premier lieu par leur concision narrative. Le récit, chez Papini, est délesté de tous ses accessoires — la mise en place, le décor, la caractérisation y sont réduits au minimum vital —, au profit de l’essentiel, la mise en jeu d’une Idée déterminée comme un problème ; ce qui ne l’empêche pas, mystérieusement, de distiller un climat d’étrangeté ou d’angoisse. Par ailleurs, les parentés thématiques entre les deux auteurs sont flagrantes : vertige du temps et de l’identité, fatigue d’être soi ou, au contraire, terreur de n’être plus personne — à ceci près que Borges aborde ces thèmes avec le détachement de la pensée spéculative, tandis que Papini leur apporte quelque chose de tourmenté (dont témoigne notamment sa hantise du suicide), sinon de fiévreux, qui le rapprocherait de Poe. La traduction de notre cher Nino Frank est d’une belle fluidité. On découvre à l’instant que L’Âge d’homme a publié, sous le titre de Concerto fantastique, l’intégralité des nouvelles de Papini dans une nouvelle traduction de Gérard Genot. Hop, sur la liste.

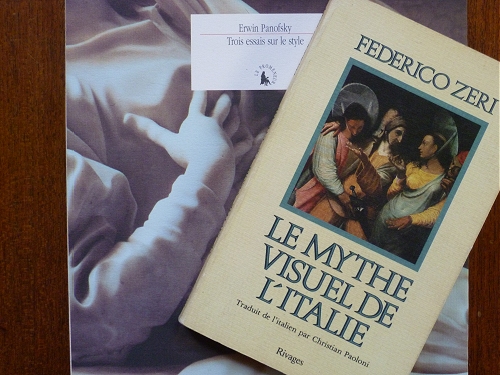

Les historiens d’art vont au cinéma

Il est toujours intéressant, le regard de l’historien d’art sur le septième art, sa manière d’établir des connexions entre peinture et cinéma, de mettre au jour des continuités souterraines là où le discours critique privilégie les ruptures. L’extrait, ci-dessous, d’un essai de Federico Zeri que je me promettais depuis longtemps de lire en donne un bon exemple. Mais je songe aussi au passionnant essai précurseur de Panofsky, « Style et matière du septième art » (1936 ; version augmentée en 1947). En un temps où le cinéma était encore, pour bien des intellectuels, ce «divertissement d’ilote » que fustigeait Georges Duhamel, il est exceptionnel de voir un érudit d’une telle trempe traiter le sujet avec une intelligence et une compétence qui sentent la fréquentation assidue des salles obscures par un spectateur ne boudant pas son plaisir. Non seulement place-t-il avec vingt ans d’avance Buster Keaton sur le même pied qu’Eisenstein, mais il fait l’éloge des Marx Brothers, de Betty Boop et du slapstick, adopte d’emblée le cinéma parlant (position là encore novatrice en son temps, y compris dans le cercle des cinéphiles qui voyaient dans l’arrivée du parlant un abâtardissement de la « pureté » du muet) et défend — à l’inverse des philosophes de l’école de Francfort — la nature commerciale du cinéma, en rappelant qu’elle fut la règle plutôt que l’exception dans l’histoire de l’art. Au passage, cet aphorisme savoureux : « S’il est vrai que l’art commercial court toujours le risque de se retrouver sur le trottoir, il est également vrai que l’art non commercial court toujours le risque de finir vieille fille. » En bon iconologue, Panofsky est naturellement attentif au primat de la mise en scène (composition du plan, organisation de l’espace) et propose au passage des rapprochements inattendus, par exemple lorsqu’il convoque les gravures de Dürer pour éclairer la relation organique entre le jeu des comédiens et le procédé cinématographique.

« Style et matière du septième art » a été publié en français dans Cinéma : théorie, lecture (coord. Dominique Noguez, Klincksieck, 1973) et dans Trois Essais sur le style (Le Promeneur, 1996), où il voisine avec deux essais tout aussi remarquables, « Qu’est-ce que le baroque ? » et « les Antécédents idéologiques de la calendre Rolls Royce ».

La description de l’Italie et des Italiens selon des critères objectifs n’a pas disparu toutefois ; son lieu d’expression n’est plus la peinture, mais le cinéma, le passage de l’un à l’autre ayant suivi un processus dont il est encore difficile de cerner les étapes. Les aspects essentiels de ce qu’on a appelé le néoréalisme au cinéma sont définis dans les Amants diaboliques de Luchino Visconti (1942), plus encore que dans La terre tremble (1948). Dans cet archétype, le répertoire des personnages, des cadrages, des choix topographiques et des plans, plonge ses racines dans un riche humus de culture figurative, où la France filmée par Jean Renoir et peinte par les impressionnistes et les post-impressionistes se mêle à l’Italie des peintres naturalistes du XIXe siècle. Toutefois, il s’agit là d’une enquête qui n’a pas encore été menée par la critique d’art ; et l’épisode suivant, qui prend naissance chez Visconti, dans sa manière de percevoir l’Italie à travers le cinéma, se déroule sous nos yeux, avec une telle richesse et une telle variété qu’on peut considérer le cinéma comme l’art majeur de notre époque, tout comme le fut l’opéra à l’époque du romantisme et l’architecture au début de la Renaissance. Par ailleurs, si ce n’était une question de place, il y aurait lieu d’indiquer ici les divers liens entre la peinture naturaliste et vériste de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et de nombreuses images du paysage italien que l’on doit à Michelangelo Antonioni, à Pietro Germi, à Federico Fellini et à nombre d’autres metteurs en scène de premier plan ; sans oublier la reprise du style du Caravage qui apparaît dans Accatone de Pier Paolo Pasolini (1961). Qu’il suffise de souligner la continuité sans faille reliant le cinéma néoréaliste italien au réalisme qui a fleuri, en peinture, dans l’Italie laïque, socialiste, occupée à d’humbles tâches, à l’époque suivant le Risorgimento ; soulignons aussi combien la perception visuelle de l’Italie et des Italiens a trouvé dans le cinéma un média lui permettant d’être diffusée à l’échelle nationale et de toucher toutes les couches sociales, avec un rayon d’action totalement inédit dans un pays comme le nôtre. Cependant, l’historien ne manquera pas de relever que les premières lueurs, la préhistoire, pourrait-on dire, du cinéma italien — en 1910, environ — coïncident pratiquement avec l’époque du mouvement futuriste et avec le déclin du naturalisme en peinture. Elles coïncident aussi avec l’événement le plus important de ce siècle en matière de peinture, la peinture métaphysique de Giorgio De Chirico […].

Federico Zeri, le Mythe visuel de l’Italie.

Traduction de Christian Paolini. Rivages, 1986.

Le titre original, pour être plus académique et moins vendeur, est plus exact : la Percezione visiva dell’Italia et degli Italiani nella storia delle pittura (1976).

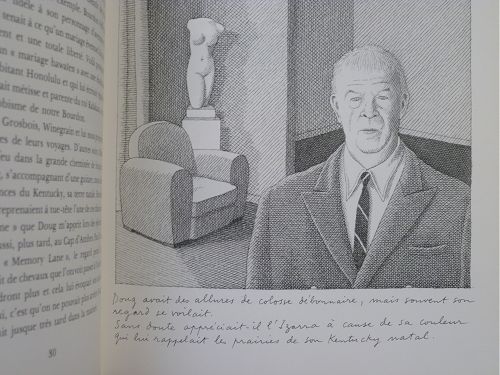

La mémoire vagabonde

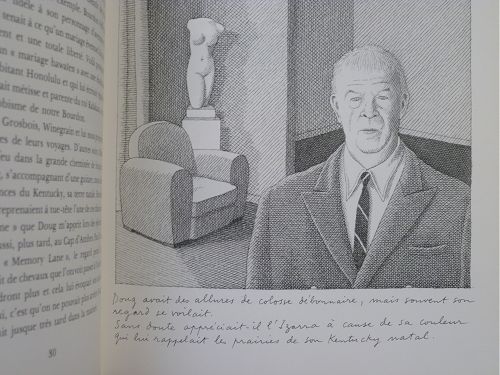

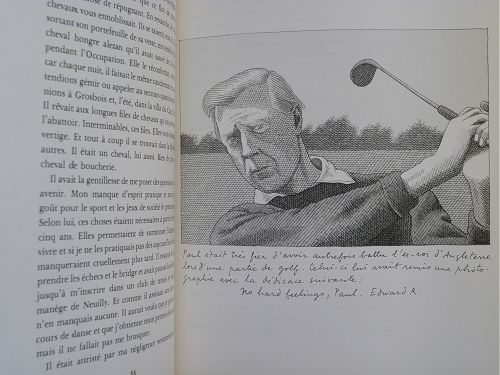

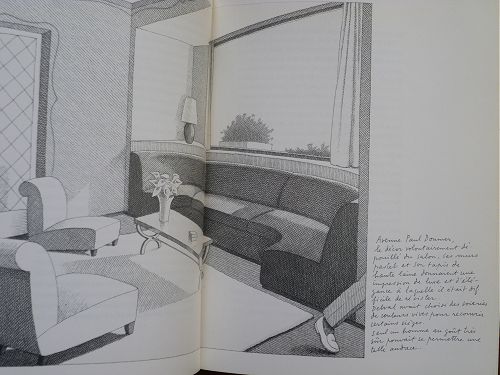

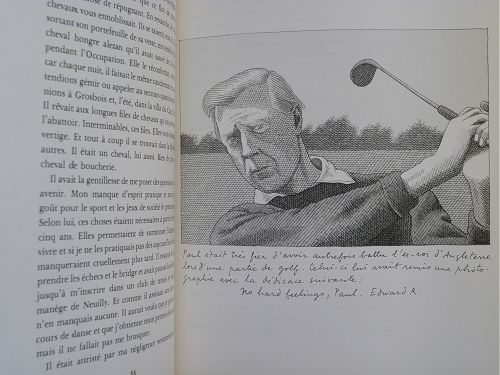

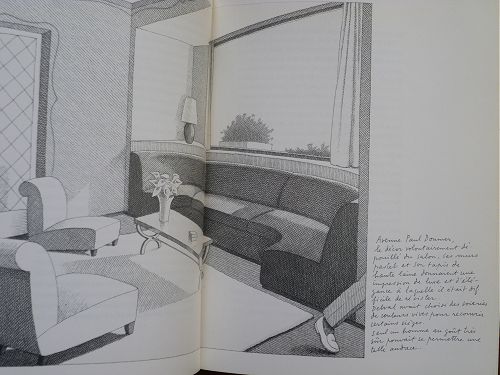

Bonheur d’avoir enfin en main l’édition originale de Memory Lane, dont l’édition de poche m’accompagne depuis l’adolescence. Ce n’est pas simplement du fétichisme de collectionneur, car il y a le plaisir de pouvoir contempler en grand format, en vis-à-vis du texte, les beaux dessins de Pierre Le-Tan, qui en sont, mieux que l’illustration, la moitié inséparable. Ils participent à son ambiance et en prolongent l’écho, à l’instar de leurs légendes qui ne sont pas des extraits mais de petits commentaires autonomes esquissant d’autres virtualités possibles du récit.

Memory Lane est l’un de ces livres dont de nombreuses lectures n’épuisent pas le charme. Au contraire, il semble qu’à chaque visite les meubles aient légèrement bougé et qu’on découvre de nouvelles modulations, des arrière-plans inaperçus, des lignes de fuite insoupçonnées — par exemple, le thème de la double vie, par exemple que ce livre feutré s’ouvre sur le souvenir d’un assassinat et se conclut par un suicide. Je ne suis pas un inconditionnel de Modiano, mais toutes les qualités qu’on lui prête se trouvent concentrées dans ce bref récit, si simplement écrit qu’on se demande par quel mystère il parvient à un tel pouvoir d’évocation. Incipit :

Je me demande par quelle mystérieuse chimie se forme un « petit groupe » : tantôt il se disloque très vite, tantôt il reste homogène pendant plusieurs années, et souvent à cause du caractère disparate de ses membres on pense aux rafles de police qui rassemblent de minuit à l’aube des individus qui ne se seraient jamais rencontrés sans cela.

Par l’entremise d’un collègue de bureau, le narrateur est introduit dans l’une de ces petites bandes, qu’il côtoiera durant quelque temps sans en devenir un membre à part entière 1. Autour de Paul Contour, avocat d’affaires aux entreprises incertaines, et de sa femme Maddy, ancien mannequin, gravitent un Américain au teint de brique qui soigne dans l’alcool la nostalgie de son Kentucky natal, un antiquaire qui fut autrefois danseur, un tandem d’inséparables amis de collège, le fils d’un ancien ministre du dernier empereur d’Annam reconverti dans la parfumerie, et quelques autres. Entre confidences murmurées, romances esquissées, drames enfouis et secrets effleurés, l’évocation de ce petit monde ne va pas sans une ironie impalpable : ainsi l’antiquaire Claude Delval est-il invariablement présenté à chacune de ses apparitions comme « le spécialiste des bois clairs », refrain qui tourne au discret running gag. De week-ends en Sologne en virées en décapotable, de sports d’hiver en Autriche en étés au Cap d’Antibes, la petite bande se meut dans un rêve ouaté, écho de fastes d’autrefois, en poursuivant d’improbables chimères pour déjouer l’angoisse de vivre et se persuader que rien n’a changé : Winegrain et Bourdon prolongent indéfiniment leur adolescence, Dô engloutit une fortune dans l’achat d’un aérodrome et rêve de fonder un aéroclub… Fausse insouciance guettée par la mélancolie (à l’image des terribles accès de neurasthénie qui terrassent régulièrement Winegrain), châteaux en Espagne bâtis sur du sable : sous son aisance de façade, Paul Contour, aux crochets de qui vivent plus ou moins les autres, est en permanence au bord de la banqueroute et jongle avec les hypothèques et les menaces de saisie. Ce monde est sur le point d’être englouti ; au moment où le narrateur prend la plume, il s’est dissous depuis longtemps comme un songe silencieux.

1 À la réflexion, cette position d’entre-deux du narrateur, mi-acteur mi-témoin effacé — stratégie narrative qu’on retrouve différemment mise en jeu dans certaines nouvelles d’Henry James —, est peut-être le sésame qui nous permet d’entrer si facilement par effraction dans le récit, comme Juliet Berto et Dominique Labourier dans la maison hantée de Céline et Julie, car ce narrateur est bien davantage un alter ego du lecteur que de l’auteur.

La destruction de Londres (2)

Kojève définissait la philosophie comme un discours qui énonce tout ce qu’il est possible de dire sans se contredire tout en parlant du fait qu’il en parle. On pourrait, en l’adaptant au champ littéraire, appliquer la formule au Grand Incendie de Londres, livre totalisant qui paraît s’écrire sous nos yeux tout en commentant le fait qu’il s’écrit. Le dispositif se met en place dès les premières pages, qui nous montrent Roubaud écrivant chaque jour avant l’aube, sous l’étroit cône de lumière de sa lampe de bureau. Ce rituel d’écriture, détaillé avec minutie — l’écriture de Roubaud est très minutieuse —, le silence du petit jour à peine troublé par les premières rumeurs de la circulation, le resserrement de l’espace déjà confiné d’un appartement parisien autour du pinceau de lumière éclairant le cahier : tout concourt à créer d’emblée, de solitude à solitude, un lien d’intimité avec le lecteur, tenant lui-même le livre sous sa propre lampe. Sans plan préconçu, Roubaud avance patiemment dans son récit, revient sur la genèse du Projet et les raisons de son abandon, décrit son intérieur, s’arrête sur une photo d’Alix Cléo Roubaud (sa femme, morte à trente et un ans d’une embolie pulmonaire), évoque les menus rites de son existence quotidienne, ses déménagements successifs dans des appartements chaque fois plus petits, son rapport aux langues, son intérêt pour la poésie des troubadours, proteste contre la décadence du croissant français dans les années 1980, agite divers souvenirs (beau récit de ses amours avec une doctorante de Chicago) et considérations tournant de près ou de loin autour de son Projet. Tel excursus sur la confection de la gelée d’azeroles paraît longuet jusqu’au moment où l’on comprend que Roubaud est en train, en touillant sa casserole, de filer une métaphore de la création littéraire.

Avec çà et là une touche d’humour pince-sans-rire, il se dépeint successivement comme un homme qui lit (homo lisens), un homme qui marche, un homme qui nage (de manière non sportive), un homme qui compte (il est de ces personnes chez qui le dénombrement est une seconde nature, qui non seulement compte ses pas, les marches d’un escalier, les fenêtres d’un immeuble, mais soumet les nombres ainsi recueillis à diverses opérations mathématiques qui occupent continuellement une région périphérique de son flux de conscience). On peut ajouter à ces traits un goût de la solitude allant jusqu’à la tentation de l’érémitisme, ainsi qu’une anglomanie décidée, qui lui fait goûter notamment — on abonde dans son sens — Winnie l’ourson et la prose des Anglaises, de Barbara Pym à Sylvia Townsend Warner (catégorie stylistique où il fait entrer, par dérogation spéciale, Henry James et son cher Anthony Trollope).

Tout cela nous vaut des pages magnifiques sur la déambulation urbaine et le rapport aux villes (Paris, la ville détestée ; Londres, la ville apaisante), sur la lecture comme tissu réel de l’existence, sur les bibliothèques et la quête incessante de livres (Roubaud est de l’espèce complétiste : une fois un auteur adopté, il lit la totalité de ses livres disponibles ; au passage, on apprend que l’homme aux 361 livres évoqué par Perec dans Notes brèves sur l’art et la manière de ranger ses livres, c’était lui). Le chapitre final, « Nothing doing in London », compte parmi les plus belles choses qu’on ait écrites sur Londres — vue comme une ville à livres, une ville-livre. L’évocation par Roubaud de ses trajets de prédilection entre Russell Square et la British Library, les librairies Dillons (aujourd’hui disparue), Foyles et Waterstones ne pourra que faire vibrer la corde sensible de tout londinophile marcheur et bibliomane.

En pointillé du livre court une réflexion sur la relation paradoxale entre écriture et mémoire. La destruction du titre renvoie non seulement à l’échec du Projet (et à la destruction matérielle des notes, ébauches et plans qui le concernaient) mais aussi, plus fondamentalement, à cette relation. En le couchant sur papier, en le transformant en narration, l’écriture aide à fixer un souvenir (donc en principe à le sauver de l’oubli) mais elle contribue ce faisant à le détruire dans la mesure où ce récit tendra dorénavant à se substituer à lui, en l’embaumant dans une image plus précise mais aussi plus circonscrite, et comme privée de son halo 1. Derrière la neutralité tout anglaise, la précision un peu maniaque de l’énonciation, le sous-texte enfin rend l’entreprise par moments très émouvante. Œuvre de mémoire et de réflexion sur la mémoire, le Grand Incendie est au fond, quoique ce ne soit jamais énoncé en toutes lettres, un livre de deuil, un tombeau érigé à Alix Cléo Roubaud, une manière de lutter par l’écriture contre la dépression qui menace à tout moment d’étendre sur l’auteur son grand manteau noir.

1 Remarque analogue dans Un siècle débordé de Bernard Frank, lu dans la foulée : « C’est bizarre : cette histoire, je ne l’ai pas inventée, et pourtant, depuis que je l’ai écrite, c’est comme si je ne m’en souvenais plus. Écrirait-on pour oublier ? Ou plus exactement pour oublier ce qui était derrière l’écrit, avant l’écrit ? »

Aucun rapport, à part ça, entre Roubaud et Frank, qui campent sur des galaxies étrangères, sinon un goût commun pour Barbara Pym.

Jacques ROUBAUD, le Grand Incendie de Londres, Seuil, « Fiction et Cie », 1989.

Jacques ROUBAUD, le Grand Incendie de Londres, Seuil, « Fiction et Cie », 1989.

La destruction de Londres (1)

En traçant aujourd’hui sur le papier la première de ces lignes de prose (je les imagine nombreuses), je suis parfaitement conscient du fait que je porte un coup mortel, définitif, à ce qui, conçu au début de ma trentième année comme alternative à la disparition volontaire, a été pendant plus de vingt ans le projet de mon existence.

Le Grand Incendie de Londres est à la fois le titre de la première branche d’un colossal cycle autobiographique au long cours et le titre générique de ce cycle (‘le grand incendie de londres’, en minuscules et entre apostrophes), où cette première branche a pris le titre définitif de Destruction. J’espère que vous suivez. Les branches suivantes (c’est ainsi que Jacques Roubaud les nomme, en référence à la littérature médiévale) s’intitulent la Boucle, Mathématique :, Impératif catégorique, Poésie : et la Bibliothèque de Warburg. Leur publication s’est étalée sur vingt ans. En 2009, l’ensemble a été réuni dans la collection Fiction & Cie en un fort volume de… deux mille neuf pages (Roubaud a écrit spécialement quelques pages supplémentaires pour permettre cette coïncidence). Une branche subséquente, la Dissolution, a paru chez Noos. Ajoutons que cette folle entreprise a engendré en cours de route des entre-deux-branches, narrations parallèles où évolue notamment un certain Mr Goodman, alter ego fictif (et écossais) de l’auteur, et j’espère que vous suivez toujours.

Quoiqu’il faille y subir quelques tunnels théoriques éprouvants pour qui n’a pas la tête axiomatique, la lecture du premier volume donne assez bien l’envie de se plonger dans la suite. À l’instar de tout un pan de la littérature moderne, on pourrait le résumer comme suit : « L’histoire de ce livre est que l’histoire qui devait y être contée n’a pas pu y être contée. » En 1961, à l’instigation d’un rêve qui lui en avait suggéré le titre et la teneur, Roubaud conçut un projet monumental et totalisant, mêlant mathématique et poésie, qui devait en outre s’accompagner d’un roman. L’élaboration de ce vaste et mystérieux projet l’occupa durant des années mais aboutit à une impasse, et les plans cent fois recommencés finirent à la corbeille. De cet échec est né ‘le grand incendie de londres’ qui en est en quelque sorte l’ombre portée : objet littéraire hors-norme tenant de l’autobiographie intellectuelle et d’un work in progress doublé de son making of, dont la structure ramifiée engendre à tout moment une profusion d’excursus et de développements connexes, qualifiés d’incises et de bifurcations. Ces derniers sont rejetés par commodité en fin de volume, mais l’on voit bien qu’une mise en page idéale aurait fait ressembler le livre aux Nouvelles Impressions d’Afrique de Roussel, où les parenthèses s’ouvrent sans cesse sur de nouvelles parenthèses.

À suivre.

Britney ravie

Le Ravissement de Britney Spears. Titre ironiquement durassien pour un roman qui l’est fort peu. Titre à double ou triple entente jouant de la polysémie du mot ravissement, Britney Spears étant tout à la fois menacée d’enlèvement par d’obscurs ravisseurs et l’objet d’une fascination vide de sens qui, pour finir, la ravit à elle-même.

Il s’agit d’un reportage déguisé en roman d’espionnage plus désinvolte que franchement parodique (et c’est plus drôle ainsi). Exilé au Tadjikistan où on l’a exfiltré, un espion mélancolique raconte la mission improbable qui lui fut confiée: surveiller Britney Spears, qui serait menacée de kidnapping ou d’assassinat par un groupuscule islamiste. Cette mission, notre homme, qui n’est pas un idiot, subodore assez vite qu’elle pourrait n’être qu’un leurre, une manœuvre de diversion des services secrets français destinée à détourner l’attention de la CIA d’une autre opération, sérieuse celle-là. Ce qui éveille notamment ses soupçons, c’est qu’on l’ait désigné, lui, pour cette mission, alors qu’il est a priori le moins qualifié pour la mener à bien. Pour commencer, l’univers des people lui est complètement étranger. Handicap plus lourd encore, il ne sait pas conduire, ce qui l’oblige à se déplacer à pied ou en autobus — à Los Angeles ! (Ville à ce point conçue pour l’homo automobilus que certains hôtels de luxe ne disposent même pas d’une entrée pour piétons et que le narrateur n’aura d’autre choix, pour s’introduire dans l’un d’entre eux, que de franchir subrepticement, et non sans mal, une haie.)

Or, sa position en porte-à-faux fait de lui un observateur idéal de la cité des anges, aux deux extrémités de son spectre sociologique. D’une part, il s’agrège à un groupe de paparazzis gravitant dans l’orbe de Britney Spears, d’où se détache la figure pittoresque de François-Ursule de Curson-Karageorges, répondant au sobriquet affectueux de Fuck, constitué des initiales de son nom. Cela nous vaut des scènes rappelant le documentaire Reporters de Raymond Depardon. Planques interminables. Traques motorisées de la chanteuse et de ses semblables dans leurs passionnantes activités quotidiennes (aller manger une glace, se rendre chez le coiffeur). Jeu du chat et de la souris en forme d’un donnant-donnant tacite entre les chasseurs et leurs proies, unis par une relation de défiance et de complicité mêlées, paparazzis et people ayant mutuellement besoin les uns des autres pour exister.

D’autre part, en marge de sa mission, notre espion déambule dans la ville par ses propres moyens, ce qui le met en contact avec l’autre Los Angeles, celui des laissés-pour-compte et d’un lumpen prolétariat contraint à d’interminables trajets dans les transports en commun pour se rendre au travail. Il observe notamment que « les handicapés, à égalité avec les fous, et juste derrière les femmes de ménage hispaniques, forment une part importante de la clientèle des bus, et comme il ne s’agit pas toujours de vieillards, on est amené à se demander si le caractère encore guerrier de l’Amérique, par comparaison avec l’Europe, est à l’origine de cette particularité ». Au passage, on retrouve le talent de Jean Rolin à dépeindre les transformations du paysage urbain et sa prédilection pour les « non-lieux » — parkings, zonings et autres no man’s lands — qui en sont le symptôme le plus révélateur.

On l’a dit, c’est depuis le Tadjikistan profond, où ses supérieurs l’ont envoyé en exil punitif après l’échec de sa mission, que le narrateur raconte en flashback ses aventures à Los Angeles. Entre ces deux pôles géographiques, le Ravissement de Britney Spears saisit mine de rien un « état du monde » contemporain. Los Angeles y apparaît comme le centre symbolique de l’Occident, le laboratoire où s’élaborent les procédures de mise en images du monde et de fabrication de la célébrité — hier, le star system hollywoodien ; aujourd’hui les people qui en constituent la version appauvrie, dégradée, et dont la renommée est purement tautologique : ils sont célèbres parce qu’on en parle, on en parle parce qu’ils sont célèbres. Et L’Asie centrale, théâtre de conflits obscurs et compliqués, laboratoire des guerres présentes et futures.

Mais tout cela ne serait rien sans le plaisir du texte. Au-delà de son regard sur le monde, le Ravissement de Britney Spears nous enchante par le style qui en est inséparable : ce mélange de spleen et de dérision impalpable qui n’appartiennent qu’à l’auteur, ces phrases longues et sinueuses, portées par une science du tempo, de l’incise et de la coda ironique, qui font de Jean Rolin l’un des meilleurs prosateurs français contemporains.

Jean Rolin, le Ravissement de Britney Spears. P.O.L., 2011, 285 p.

Jean Rolin, le Ravissement de Britney Spears. P.O.L., 2011, 285 p.

Pierre PEUCHMARD, Chansons. La Morale merveilleuse & Pierre Ménard, 2013. Deux cents exemplaires hors commerce.

Pierre PEUCHMARD, Chansons. La Morale merveilleuse & Pierre Ménard, 2013. Deux cents exemplaires hors commerce.