Le mah-jong de la mémoire

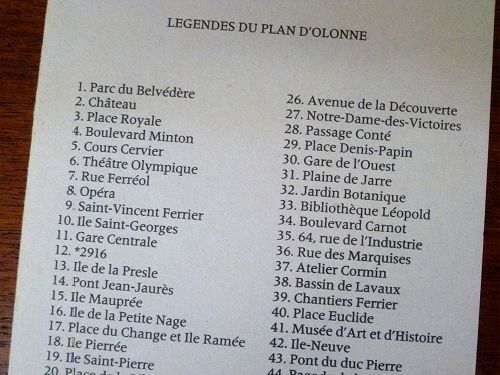

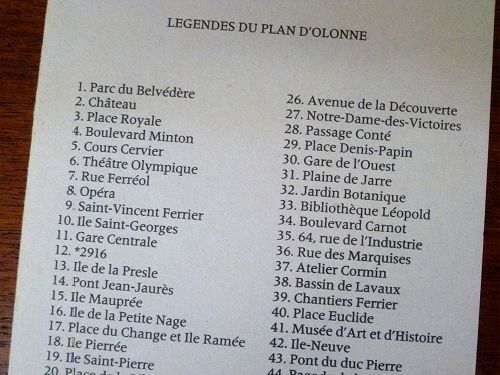

C’est un autoportrait doublé d’un essai, l’un suscitant l’autre et réciproquement. Si les premières impressions d’enfance, la jeunesse militante, les rencontres, l’amitié, les voyages y occupent une place importante, l’autoportrait est remarquablement dépourvu de confidences et d’anecdotes précises. C’est plutôt la formation d’un paysage mental que s’attache à saisir Jean-Christophe Bailly, en procédant par associations libres, sans souci de chronologie. Quant à l’essai, il cherche à élucider le réseau d’images et de « mythologies » intimes qui vit en chacun de nous — nourri autant par la mémoire et l’expérience vécue que par la lecture —, la manière dont il se constitue, se ramifie, se renouvelle et infuse aussi bien la pensée que l’imaginaire, la façon dont il nourrit une pratique d’écrivain. Au passage, belles pages sur l’imaginaire des villes et la déambulation urbaine. L’un des passe-temps préférés de Jean-Christophe Bailly consiste à dessiner des plans de villes fictives. Non pas des villes improbables, utopiques ou surréelles ; mais des villes plausibles, habitables, des villes qui pourraient exister. L’un de ces plans donna naissance, en 1992, au beau récit Description d’Olonne. Cerise sur le gâteau, le livre était vendu avec le plan de cette ville inventée inséré entre ses pages.

Jean-Christophe BAILLY, Tuiles détachées. Bourgois, 2018.

Jean-Christophe BAILLY, Tuiles détachées. Bourgois, 2018.

Exercices de style

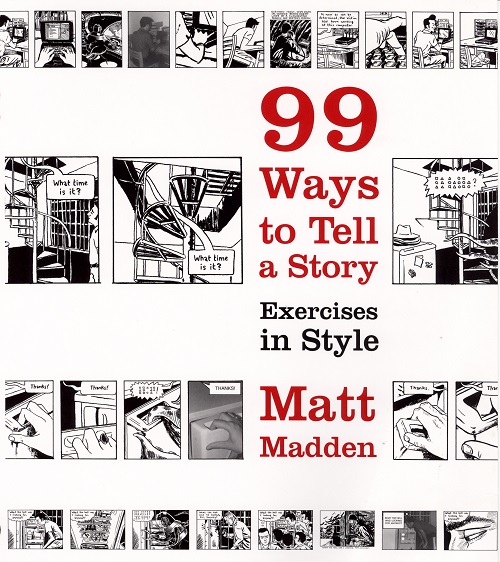

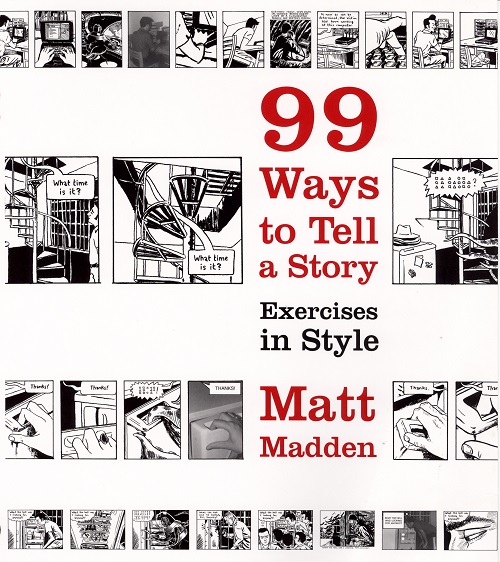

Découverte tardive de l’album de Matt Madden, 99 Ways to Tell a Story. Exercises in Style. L’album, dédié à la mémoire de Raymond Queneau, est évidemment inspiré des Exercices de style. Mais loin de proposer une adaptation plate du livre de Queneau, Madden en a brillamment repensé le principe pour le médium de la bande dessinée. Le récit-mère servant de support à quatre-vingt-dix-neuf variations n’est pas celui de Queneau mais un récit original, tout aussi prosaïque et banal (et choisi, comme chez Queneau, pour sa banalité même 1). Les variations de Queneau exploitaient toutes les ressources du langage, en jouant tour à tour sur les niveaux de langue, des figures de rhétorique, des jeux verbaux, des genres littéraires, des types de narration. Celles de Madden mobilisent les possibilités du langage visuel : variations de points de vue, de cadrage et de mise en page, variations sur les différents types de style visuel (minimaliste, ombres chinoises…), de récit ou de dispositif graphique (storyboard, roman-photo, mode d’emploi, annonce publicitaire), jeu sur les « graphèmes » propres à la BD (phylactères, onomatopées, lignes de mouvement), pastiches d’auteurs ou de genres (strips américains, manga, comic à base de superhéros, comix underground, école de la ligne claire…), sans compter des jeux complexes de déconstruction, de mises en abyme et d’intertextualité (une des planches, « Two in One », mélange les deux récits-mères, celui de Queneau et celui de Madden). C’est remarquable de finesse et d’humour, et source d’une grande jubilation.

1 Ce récit met en scène Matt Madden lui-même et (hors champ) sa compagne, la bédéiste Jessica Abel, dans leur appartement en duplex de Mexico. Risquons une hypothèse : on pourrait y voir une moquerie discrète du tropisme autobiographique du roman graphique contemporain et de sa prédilection parfois complaisante pour les moments creux de l’existence.

Matt MADDEN, 99 Ways to Tell a Story. Exercises in Style, Jonathan Cape, 2006. Traduction française parue à L’Association.

Matt MADDEN, 99 Ways to Tell a Story. Exercises in Style, Jonathan Cape, 2006. Traduction française parue à L’Association.

Le récit-mère de 99 Ways to Tell a Story. Exercises in Style.

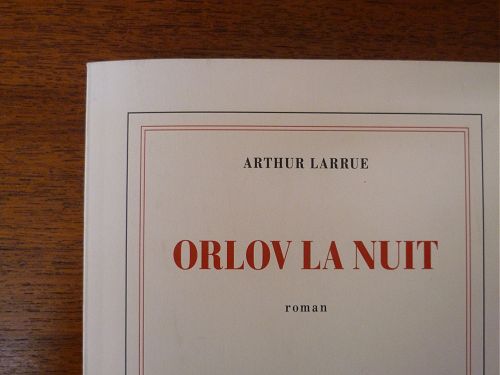

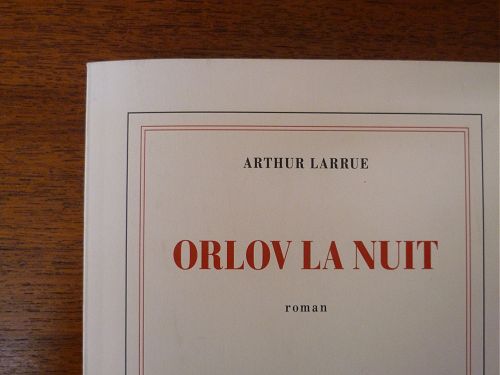

Une histoire d’O

Dans le Vol d’Icare de Raymond Queneau, des héros de romans s’échappaient de leur prison de papier pour aller baguenauder dans le vaste monde, au grand dam de leurs auteurs. Dans Orlov la nuit, quelques lecteurs cherchent au contraire à s’évader de la vie réelle en disparaissant dans des livres. Ils empruntent pour ce faire les O majuscules des textes, comme une souris qui passerait par le trou d’un fromage. De délicats insectes bibliophages dévorent le blanc du papier en ne laissant subsister que les mots, telle une fine dentelle typographique. Une lectrice de Raymond Roussel efface les mots de Locus Solus en épargnant quelques fragments de phrases qui composent, flottant sur le blanc de chaque page, des poèmes minimalistes. Un répugnant commissaire alcoolique et ventripotent (il ne déparerait pas un polar de Pierre Siniac), lancé sur la piste d’un couple de disparus, cherche à son tour l’entrée secrète du monde parallèle des livres. Il ne se nomme pas Creuse pour rien et se découvrira bientôt un don de voyance. Pendant ce temps, un compositeur de musique électronique nommé Otto Oll (encore des O) tente de ressusciter une femme morte à travers une autre bien vivante, à la façon de James Stewart dans Vertigo.

Tout ce petit monde s’appuie sur les théories d’un obscur critique russe, Nikolaï N. Orlov. À l’opposé de Gérard Genette, qui envisageait la littérature comme un palimpseste, Orlov professe que les livres sont des lieux, et que les lecteurs « trouent les livres pour créer leurs propres livres ». Les écrits d’Orlov, publiés chez des éditeurs improbables ou dans des revues confidentielles, reproduits sous forme de samizdats, circulent quasi sous le manteau. De Paris à Saint-Pétersbourg, ils fascinent une constellation d’artistes, d’universitaires et de dissidents russes, car ils ont aussi une dimension politique.

À ce roman de la lecture s’en greffe un autre, qui est une sorte de remake russe de la Position du tireur couché. On y suit la fuite en avant d’un tueur à gages que d’anciens commanditaires cherchent à éliminer. Plusieurs passages le concernant m’ont paru un pastiche délibéré – et convaincant – de Jean-Patrick Manchette.

La soudure entre ces deux romans est imparfaite et se paie d’un certain déséquilibre de la construction narrative. C’est égal. En Arthur Larrue on tient un oiseau rare : un auteur français doué d’imagination, qui pratique avec bonheur le genre de l’érudition-fiction, truffée de notes de bas de pages, de références bibliographiques imaginaires et d’allusions pour happy few. Au total, Orlov la nuit est un hommage à la lecture vue comme le dernier refuge de la clandestinité, dans un monde en proie à la télésurveillance généralisée.

Arthur LARRUE, Orlov la nuit. Gallimard, 2019, 257 pages.

Arthur LARRUE, Orlov la nuit. Gallimard, 2019, 257 pages.

Simulacre

Peu de récits font ressentir avec une telle force l’absurdité de la débâcle de 1940 : la succession des ordres incohérents et contradictoires, dépourvus de toute intelligence stratégique, les jours et les nuits de marche exténuante qui ramènent une section à son point de départ, la débandade de Dunkerque, l’impression d’une mascarade généralisée. Chez Gracq (ou peut-être faut-il dire : chez le lieutenant Louis Poirier), l’abondance des détails concrets, l’attention vive aux paysages côtoient à tout moment un sentiment profond d’irréalité (malgré la réalité irrécusable de la mitraille et des bombardements).

Et c’est là ce qu’il y a d’infernal dans notre situation, déjà matériellement si pénible. Tout est faux, chacun le sent, tout est simulacre, — chacun fait « comme si ». Imite les gestes, les ordres qu’il est décent de faire d’après la tradition dans une « défense héroïque ». Donne l’ordre de se faire tuer sur place, d’exécuter telle mission impossible (elles le sont presque toutes, maintenant) — avec le même gonflement d’âme qu’il éprouverait à signer des paperasses dans son bureau de caserne. Puis se rendra gentiment aux Allemands dans Dunkerque, quand tous les gestes de la « défense héroïque » auront été exécutés, dans l’ordre le plus académique. Est-ce que je calomnie ? Allons donc : c’est tellement vrai que pour ne rien oublier on commence, avec une hâte indécente, par ceux-là même de ces gestes qui sont les plus faux, les plus inutiles, les plus convenus (comme de brûler le drapeau avec cérémonie) mais qui du moins « font décor » et marquent le coup. C’est la même gêne horrible qu’à une messe dite par un prêtre athée.

Rien d’authentique ne sera sorti de cette guerre que le grotesque aigu de singer jusqu’au détail 1870 et 1914. […]

On a étouffé, dans ces derniers jours de Dunkerque, — bien plus que de l’angoisse — du désespoir de ne pouvoir entendre, jusqu’au bout, une parole vraie — une émission de sentiments garantie par une encaisse. J’ai lu après mon retour dans le « Solstice de Juin » les impressions de Montherlant écoutant à la radio le dernier discours de Reynaud. Vous êtes trop dur pour les civils, M. de Montherlant. Presque tous les chefs que j’ai vus à Dunkerque, on aurait cru des discours de Reynaud galonnés, culottés, bottés. Je n’ai jamais pu y penser depuis sans rire, — mais j’admets qu’au moment même j’en riais amèrement.

Julien Gracq, Manuscrits de guerre. José Corti, 2011.

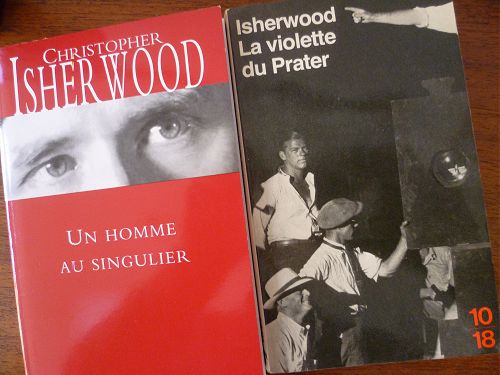

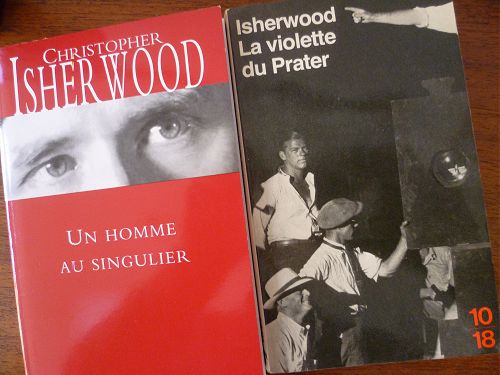

Isherwood encore

La Violette du Prater fait chronologiquement suite à Mr Norris change de train. Le livre se présente cette fois comme un récit, et non plus comme une transposition romanesque, quoique la part de réinvention paraisse probable. De retour à Londres après ses années berlinoises, Isherwood est engagé, un peu à son corps défendant, comme scénariste sur une production de prestige dont la réalisation a été confiée à un metteur en scène juif viennois, Friedrich Bergmann. Au fil des séances de travail quotidiennes où les deux hommes s’attellent, de peine et de misère, à transformer un matériau inepte en un scénario potable, l’écrivain se prend d’amitié pour le cinéaste, personnage grandiloquent mais professionnel compétent et lucide, tour à tour ridicule et sublime. Comme dans ses récits berlinois, Isherwood fait preuve d’un sens épatant du portrait et de la saisie de l’ambiance d’une époque. Le monde du cinéma anglais des années 1930, vu par ses yeux, est aussi dingue que le Hollywood de Je hais les acteurs de Ben Hecht. Cependant, la drôlerie du récit s’enlève sur fond de gravité. Bergmann, qui a laissé femme et enfant dans une Autriche en crise, suit dans les transes les nouvelles qui lui parviennent du pays et annoncent l’imminence de la catastrophe. À cette angoisse se mêle une inquiétude existentielle d’une autre nature qui sourd dans les dernières pages.

Un homme au singulier, écrit quelque vingt ans plus tard, raconte vingt-quatre heures dans la vie de George Falconer, professeur sexagénaire qui ne se console pas de la perte de son compagnon, mort dans un accident de voiture. C’est une mise en pièces acérée, d’allure nabokovienne, du Californian way of life et de la vie universitaire américaine des années 1960, qui se charge à distance d’accents prémonitoires (le politiquement correct est déjà là, en germe). C’est aussi une méditation sur la solitude et la hantise du vieillissement, que l’ironie innée d’Isherwood préserve de tout apitoiement. De fait, Un homme au singulier échappe aux poncifs bien intentionnés qui auraient pu s’attacher à son argument (un homosexuel en butte aux préjugés de la société). La polysémie du titre anglais le suggère : A Single Man, c’est un célibataire ; c’est aussi un homme singulier, un individu foncièrement irréductible, fût-ce à son identité sexuelle. George Falconer est un homme à la marge, quoique apparemment « intégré », qui dédaigne aussi bien la tyrannie de la norme que les stéréotypes de la marginalité.

Christopher ISHERWOOD, la Violette du Prater (Prater Violet, 1945). Traduction de Léo Dilé, 10/18, 1981.

Christopher ISHERWOOD, la Violette du Prater (Prater Violet, 1945). Traduction de Léo Dilé, 10/18, 1981.

Un homme au singulier (A Single Man, 1964). Traduction de Léo Dilé. Grasset,

« Les Cahiers rouges », 2014.

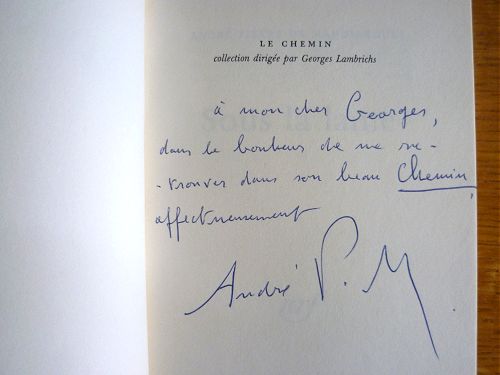

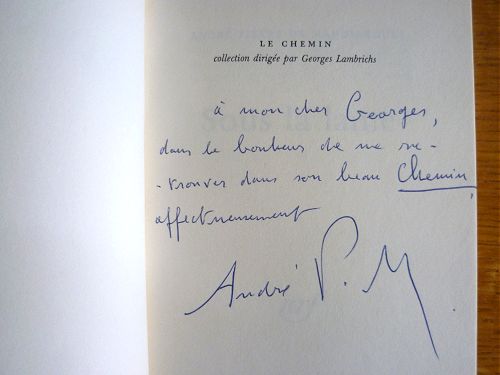

Envoi

Trouvaille du week-end. Je ne cours pas spécialement après les exemplaires dédicacés mais il est des cas où il est impossible de résister. Mandiargues compte parmi mes écrivains préférés et l’envoi est d’un réel intérêt, puisqu’il est adressé à Georges Lambrichs, directeur de la collection « Le Chemin » où a paru le livre. Au prix d’un gros roman de la rentrée, cela ne se refusait pas. Par quels détours mystérieux cet exemplaire a-t-il abouti chez un bouquiniste liégeois ?

L’insaisissable Arthur Norris

M. Norris a la jeune cinquantaine. Il voyage entre Amsterdam, Berlin, Prague et Paris, parfois avec un faux passeport. C’est un homme cultivé, nerveux à l’excès, qui s’exprime avec une volubilité mielleuse en multipliant les circonvolutions. Il porte une perruque et attache un soin maniaque à sa toilette. À l’aise dans tous les milieux, il fréquente des barons et des voyous, sympathise avec les communistes et ne déteste pas se faire fouetter par une prostituée. Il vit au jour le jour d’expédients louches et d’escroqueries variées (pour lesquelles il a tâté naguère de la prison), s’adonne à l’occasion à l’espionnage. En conséquence de quoi il connaît des hauts et des bas, vivant en grand seigneur quand il est en fond, acculé à la fuite lorsqu’il n’a plus un sou en poche. Ses créanciers le harcèlent, son secrétaire le fait chanter, la police le surveille. La manie du secret est devenue chez lui une seconde nature, même à propos de faits sans importance. Mais qui donc est M. Norris ?

Comme dans Adieu à Berlin, Christopher Isherwood adopte la position du narrateur-témoin pour dépeindre ce personnage interlope et insaisissable, aussi charmeur que ridicule, emblématique d’une époque et d’un lieu : l’Allemagne de la République de Weimar (où Isherwood a vécu de 1929 à 1933), marquée par la misère, l’inflation galopante et les violences de rue, sur fond de montée du nazisme. Ce roman curieusement enchanteur, malgré la noirceur des temps décrits, pourrait s’intituler : la Danse au bord du volcan.

Mr Norris change de train (Mr Norris Changes Trains, 1935). Traduction de Léo Dilé. Grasset, « Les Cahiers rouges », 2014.

Mr Norris change de train (Mr Norris Changes Trains, 1935). Traduction de Léo Dilé. Grasset, « Les Cahiers rouges », 2014.

Jean-Christophe BAILLY, Tuiles détachées. Bourgois, 2018.

Jean-Christophe BAILLY, Tuiles détachées. Bourgois, 2018.