François Salvat

Dans le second volume des mémoires vagabonds de Michel Déon, Bagages pour Vancouver (1985), entre Chanel, Morand, Dalí, Man Ray, Sagan, Blondin et Nimier, Christine de Rivoyre, Henri Martineau, Maurice Fombeure et André Fraigneau, des relectures de Stendhal et de Giono, des dérives nocturnes dans Paris, une équipée en Irlande sur la piste d’un alcool de légende (le potcheen, distillé en douce par les cultivateurs, qui titre à 80°), des aperçus du monde éditorial et de la vie des revues dans les années 1950, se glisse le souvenir d’anonymes soutiers de l’édition – lecteurs de manuscrits et correcteurs d’épreuves travaillant dans des conditions misérables – et de quelques figures mineures oubliées. On découvre ainsi l’existence de François Salvat, peintre paysagiste mais également – raison de ce billet – maquettiste de livres.

François Salvat, longtemps chez Grasset, avait dessiné toutes les maquettes de couvertures et travaillait encore pour les éditions de la Table ronde. Petit homme, aux grands yeux étonnés, au rugueux accent catalan, d’une humeur toujours égale, d’une patience infinie quand Fraigneau le harcelait pour qu’il mît une touche de rose ou bien de bleu dans une de ses exquises aquarelles et ses belles huiles ensoleillées par Venise, la Grèce, la Catalogne, François Salvat a laissé une œuvre que son classicisme a peut-être injustement étouffée en plein désarroi de l’esthétique, mais qui lui survit dans les musées et les collections particulières, dernier luxe de la peinture figurative.

Salvat a aussi écrit et illustré un livre sur Venise, Voir Venise et la revoir, qui eut les honneurs d’une préface de Morand. On tâchera de mettre la main dessus.

Brocantes et collections

Il se publie régulièrement des ouvrages sur le monde de la brocante et des collectionneurs. Aucun ne surclasse à mon avis les deux amusants petits livres publiés par Philippe Jullian en 1966 et 1975 1. Je les rouvre de temps à autre à la recherche d’un détail ou d’une anecdote et me surprend à les relire de la première à la dernière page. Jullian a pour lui l’érudition piquante, l’allant et l’élégance du style, le sens du petit fait parlant épinglé avec humour. La sûreté du trait et du coup d’œil rappelle qu’il fut aussi un excellent dessinateur (voir par exemple les Styles, Plon, 1961, rééd. Le Promeneur, 1992, délicieuse histoire illustrée de la décoration d’intérieur, des modes et des snobismes afférents).

Un demi-siècle, grosso modo, nous sépare de la parution de ces livres. Ils sont devenus datés au sens exact du mot. Ils offrent la photographie d’une époque à la fois proche et éloignée de la nôtre. On peut en dire autant de deux bons romans de Jullian situés dans le monde de l’art, des mécènes et des collectionneurs, Scraps (Plon, 1959) et Apollon et compagnie (Fayard, 1974).

1 Hors concours, Quelques collectionneurs de Pierre Le-Tan, Flammarion, 2013. Lire le billet de l’Éditeur singulier.

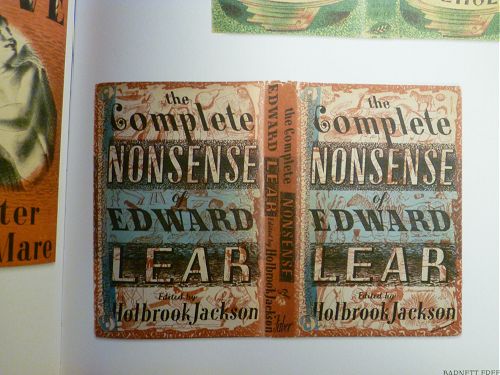

Les Anglais qui pendant trois siècles ont ramené d’Italie et d’Orient des navires chargés d’antiques, de tableaux et de porcelaines, qui ont acheté la grande liquidation de Versailles, en sont maintenant à la liquidation de leurs trésors. Depuis soixante ans, l’énorme appétit d’objets d’art des milords le cédait à la contemplation des esthètes. Il n’y a vraiment que les Anglais à savoir vivre tous les jours avec les chefs-d’œuvre comme lady Aberconway parmi les impressionnistes, ou Mr. Brindsley Ford parmi ses dessins de Tiepolo et d’Hubert Robert. Ils ont un goût quasi chinois qui mêle le beau, le rare et le singulier, qui offre des pièces délicieuses là où on attendait une galerie. Il y a un dandysme chez les amateurs, une certaine nonchalance qui laissera un chef-d’œuvre dans un coin et s’engouera de quelque bizarrerie, un goût de l’understatement qui dit « quite nice » là où un Français crierait au sublime. « Encore un Van Dick, soupire la duchesse de Northumberland dans le salon où elle sert le thé, mais le Dürer est amusant, n’est-ce pas ? » Les Anglais ont une autre qualité, inconnue en France, le goût du nonsense. Nous avons attendu le surréalisme pour en découvrir les joies. […]

À côté des grandes maisons qui restent vivantes, il y a, dans ce pays tourné vers le passé, une multitude de petits collectionneurs que j’appellerai des miss Havisham, du nom de ce personnage de Dickens, abandonné par son fiancé le matin des noces, qui refuse de quitter sa robe blanche, arrive à la vieillesse sous des lambeaux de tulle parmi les préparatifs d’une fête tombés en poussière et les cadeaux jamais ouverts. La bourgeoisie anglaise en est restée aux plus beaux jours de son histoire, le règne de Victoria. L’incroyable pullulation de bibelots due à la combinaison de la sentimentalité et de l’industrie permet aux amateurs de s’entourer de mille objets dont la signification commence à devenir mystique. Coussins brodés de perles, seaux à charbon ornés d’une vue de Windsor, pelotes à épingles, carnets de bal, souvenirs de Brighton ou de Hong Kong, cadres d’argent ou de peluche autour d’aïeuls imaginaires et de royalties oubliées ; paravent de scrap, couvre-lit de patch, chiens de faïence et cats of roses, presse-papiers en lave du Vésuve ou en granit d’Écosse, sabots d’un cheval qui a failli courir le Derby et bois d’un cerf qui a failli être tué par le prince de Galles, ces symboles de richesse, de pouvoir et de tranquillité s’entassent dans de minuscules appartements. Les épaves de cent châteaux néogothiques, de mille villas Tudor, italiennes ou rustiques garnissent les centaines de boutiques de Chelsea ou de Kensington, les souks aux antiquaires de Portobello Road, et les antiquaires de province, maintenant plus nombreux que les tea shops autour des cathédrales.

Ainsi le marché est différent du nôtre, supérieur pour les très belles choses, plus amusant pour les petites grâce aux miss Havisham ; les excentriques se trouvent dans les châteaux et non en banlieue comme chez nous. Le bouleversement de la vie bourgeoise, plus rapide en Angleterre qu’en France, a avancé la promotion du vieux en ancien ; on collectionne dès maintenant des souvenirs édouardiens, ou même des twenties.

Philippe Jullian, les Collectionneurs. Flammarion, 1966.

Les vérites désagréables

There is no doubt that Diana Vreeland disdained an inconvenient truth in a manner that could be startling. She once ejected a friend from her apartment, the jewelry designer Kenneth Jay Lane, for suggesting that her beloved England had been invaded by the Normans.

Amanda Mackenzie Stuart, Diana Vreeland. Empress of Fashion.

Thames & Hudson, 2013.

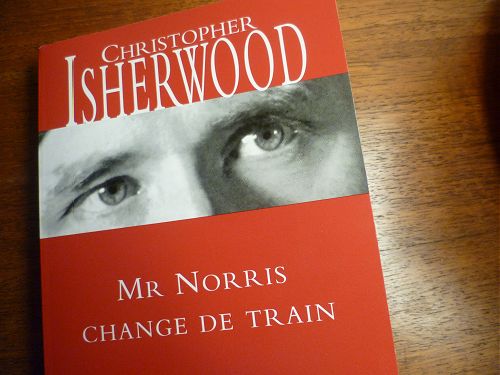

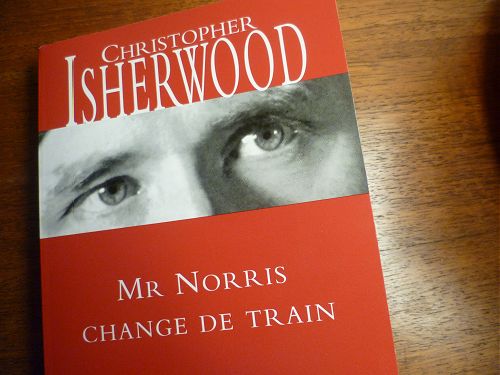

L’insaisissable Arthur Norris

M. Norris a la jeune cinquantaine. Il voyage entre Amsterdam, Berlin, Prague et Paris, parfois avec un faux passeport. C’est un homme cultivé, nerveux à l’excès, qui s’exprime avec une volubilité mielleuse en multipliant les circonvolutions. Il porte une perruque et attache un soin maniaque à sa toilette. À l’aise dans tous les milieux, il fréquente des barons et des voyous, sympathise avec les communistes et ne déteste pas se faire fouetter par une prostituée. Il vit au jour le jour d’expédients louches et d’escroqueries variées (pour lesquelles il a tâté naguère de la prison), s’adonne à l’occasion à l’espionnage. En conséquence de quoi il connaît des hauts et des bas, vivant en grand seigneur quand il est en fond, acculé à la fuite lorsqu’il n’a plus un sou en poche. Ses créanciers le harcèlent, son secrétaire le fait chanter, la police le surveille. La manie du secret est devenue chez lui une seconde nature, même à propos de faits sans importance. Mais qui donc est M. Norris ?

Comme dans Adieu à Berlin, Christopher Isherwood adopte la position du narrateur-témoin pour dépeindre ce personnage interlope et insaisissable, aussi charmeur que ridicule, emblématique d’une époque et d’un lieu : l’Allemagne de la République de Weimar (où Isherwood a vécu de 1929 à 1933), marquée par la misère, l’inflation galopante et les violences de rue, sur fond de montée du nazisme. Ce roman curieusement enchanteur, malgré la noirceur des temps décrits, pourrait s’intituler : la Danse au bord du volcan.

Mr Norris change de train (Mr Norris Changes Trains, 1935). Traduction de Léo Dilé. Grasset, « Les Cahiers rouges », 2014.

Mr Norris change de train (Mr Norris Changes Trains, 1935). Traduction de Léo Dilé. Grasset, « Les Cahiers rouges », 2014.

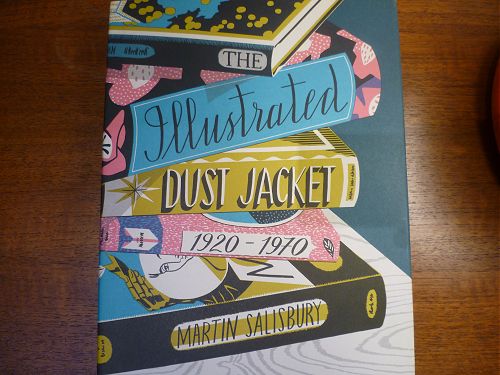

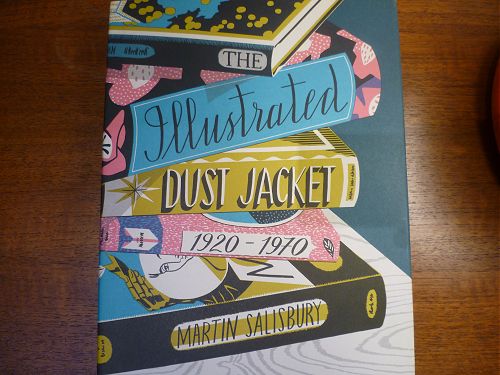

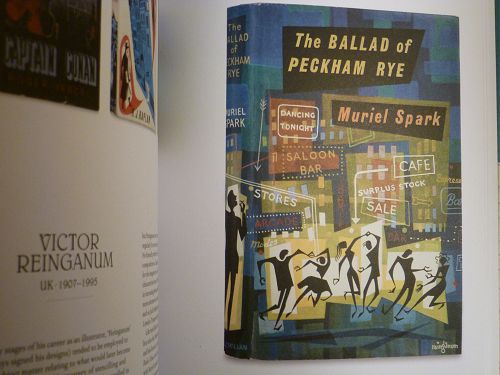

Un demi-siècle de jaquettes

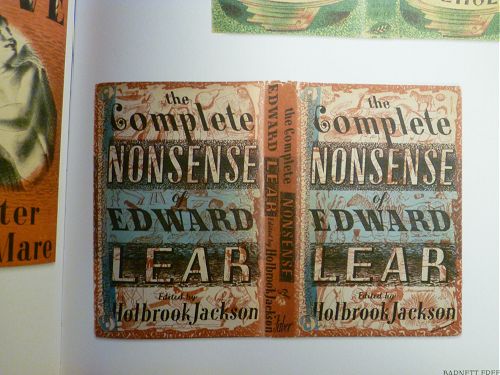

Paradoxe de la jaquette de livre : simple enveloppe de protection devenue création graphique à part entière, puis objet de collection, d’étude et d’exposition. Son caractère fragile et jetable en a fait la rareté. Sa rareté en a fait un objet de valeur.

Son nom anglais de dust jacket dit bien sa fonction utilitaire originelle : conçue pour protéger de la poussière les reliures des livres durant leur séjour en librairie, elle n’était pas destinée à être conservée dans une bibliothèque personnelle. Dans son recueil d’essais Livre et Typographie, le sourcilleux Jan Tschichold le martèle : les jaquettes doivent être jetées à l’achat du livre, il est du dernier plouc de les garder ! De nos jours, au contraire, elles sont considérées comme faisant partie intégrante du volume qu’elles recouvrent, et le prix d’une édition originale anglaise ou américaine est notablement majoré lorsque l’exemplaire est bien complet de sa jaquette en bon état. En 1986, signale Martin Salisbury, une édition originale de Just So Stories de Ruyard Kipling se vendait une centaine de livres chez un libraire d’ancien ; le même ouvrage fut adjugé à 2 600 livres en vente publique en raison de la présence de sa rare jaquette d’origine.

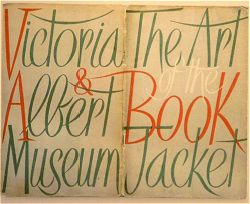

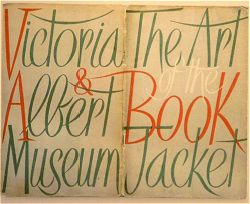

Les premières jaquettes firent leur apparition au XIXe siècle avec la généralisation des reliures d’édition. Sauf rares exceptions – quelques hapax datant des années 1830 –, elles étaient de papier brun ordinaire et dépourvues d’inscriptions ou d’illustrations. Les éditeurs mirent du temps à envisager la jaquette comme un outil de marketing, propre à attirer l’œil du chaland sur les tables des libraires. Au début du XXe siècle encore, leur design reste rudimentaire et se limite à la reproduction d’une illustration tirée du livre ou à quelques ornements graphiques. C’est à partir des années 1920 qu’on assiste au boom de la jaquette illustrée. Qui les dessine ? Des illustrateurs « généralistes », également actifs dans le domaine de l’affiche et de la publicité ; des illustrateurs spécialisés (il existera même aux États-Unis une Book Jacket Designers Guild) ; des artistes tout courts qui se prêtent à l’occasion à l’exercice, lequel exige la combinaison de plusieurs aptitudes : le talent à condenser la teneur d’un livre en une image marquante ; la maîtrise de la calligraphie et de la typographie ; le sens de l’équilibre entre le texte et l’image ; une certaine connaissance des techniques de reprographie et de leurs contraintes, permettant d’anticiper le rendu de l’impression. La singularité de cet art appliqué gagnera assez vite une reconnaissance puisqu’une première exposition internationale sera organisée en 1949 au Victoria & Albert Museum.

Les premières jaquettes firent leur apparition au XIXe siècle avec la généralisation des reliures d’édition. Sauf rares exceptions – quelques hapax datant des années 1830 –, elles étaient de papier brun ordinaire et dépourvues d’inscriptions ou d’illustrations. Les éditeurs mirent du temps à envisager la jaquette comme un outil de marketing, propre à attirer l’œil du chaland sur les tables des libraires. Au début du XXe siècle encore, leur design reste rudimentaire et se limite à la reproduction d’une illustration tirée du livre ou à quelques ornements graphiques. C’est à partir des années 1920 qu’on assiste au boom de la jaquette illustrée. Qui les dessine ? Des illustrateurs « généralistes », également actifs dans le domaine de l’affiche et de la publicité ; des illustrateurs spécialisés (il existera même aux États-Unis une Book Jacket Designers Guild) ; des artistes tout courts qui se prêtent à l’occasion à l’exercice, lequel exige la combinaison de plusieurs aptitudes : le talent à condenser la teneur d’un livre en une image marquante ; la maîtrise de la calligraphie et de la typographie ; le sens de l’équilibre entre le texte et l’image ; une certaine connaissance des techniques de reprographie et de leurs contraintes, permettant d’anticiper le rendu de l’impression. La singularité de cet art appliqué gagnera assez vite une reconnaissance puisqu’une première exposition internationale sera organisée en 1949 au Victoria & Albert Museum.

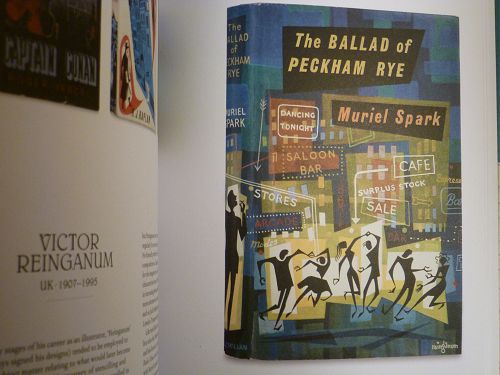

L’album de Martin Salisbury dresse un panorama d’un demi-siècle de jaquettes illustrées anglo-américaines, des années 1920 aux années 1970. Le livre est composé de deux parties. La première dessine à grands traits l’évolution des styles graphiques, qui épouse celle de l’illustration commerciale et des courants artistiques dominants. C’est ainsi que les années 1920-1930 sont résolument Art déco, tandis que les années d’après-guerre voient cohabiter vérisme et néoromantisme. La deuxième partie met l’accent sur les individualités en déroulant un dictionnaire d’une cinquantaine d’illustrateurs, où quelques noms célèbres (Vanessa Bell, Duncan Grant, Edward Gorey, Ronald Searle, Tomi Ungerer) voisinent avec une majorité d’inconnus. L’iconographie est superbe, les textes et les légendes regorgent d’informations.

Martin SALISBURY, The Illustrated Dust Jacket. Thames & Hudson, 2017.

Martin SALISBURY, The Illustrated Dust Jacket. Thames & Hudson, 2017.

D’autres images ici et là.

Au grand poncif moderne

The ABC Murders (BBC 1). Tentative caricaturale de moderniser Agatha Christie en tirant son univers vers le crépusculaire glauque. Filtres pisseux et verdâtres, lenteur poseuse, peinture sociale forçant la note du sordide, abus d’inserts, souffles et ronflements en fond sonore : tous les poncifs du néonoir télévisuel y sont. Malgré un accent ridicule, John Malkovitch tire son épingle du jeu en campant un Hercule Poirot vieillissant, haï de la nouvelle génération de Scotland Yard. Mais convention pour convention, on préfère de loin l’esthétique Art déco proprette de la série Poirot avec David Suchet.

Les pendulettes du Titien

Ou : un symbole n’est jamais univoque.

Portrait d’Eleonora, duchesse d’Urbino

Je commencerai la discussion sur ses réflexions de peintre sur le temps en faisant d’abord remarquer un fait qui, pour n’être pas évident, n’en est pas moins significatif à mon sens : dans sept, peut-être huit des portraits du Titien […], apparaît un objet extrêmement rare dans les autres portraits de la Renaissance : une pendulette.

Je commencerai la discussion sur ses réflexions de peintre sur le temps en faisant d’abord remarquer un fait qui, pour n’être pas évident, n’en est pas moins significatif à mon sens : dans sept, peut-être huit des portraits du Titien […], apparaît un objet extrêmement rare dans les autres portraits de la Renaissance : une pendulette.

Comme la plupart des attributs, celui-ci est porteur de significations multiples. Cette version « miniaturisée » de l’horloge mécanique — innovation datant elle-même du début du XIVe siècle — était d’apparition assez récente (environ 1440) et de prix élevé à l’époque. On peut donc considérer qu’il s’agit d’une sorte de symbole de statut social, comme la clochette à main du Portrait de Léon X et ses neveux de Raphaël ; mais la pendulette a également des implications morales.

Henry Suso avait intitulé l’un de ses traités les plus populaires Horologium Sapientiae (en français Horloge de Sapience). En raison de son mouvement parfaitement régulier (nous parlons encore aujourd’hui de « régularité d’horloge »), l’horloge mécanique, qui mesurait encore plus d’un mètre cinquante de haut, était pour Christine de Pisan (1363-1431) un symbole spécifique de la tempérance; et à partir du milieu du XVe siècle et jusqu’à Peter Bruegel, la pendulette devient, sur les supports les plus variés, et en particulier dans la sculpture funéraire, un attribut de cette vertu dans tous les médias imaginables.

Michel Colombe et Girolamo da Fiesole, tombeau de François II et de Marguerite de Foix

D’un autre côté cependant, la pendulette, cette nouveauté, continue à véhiculer les mêmes implications que l’antique sablier (apparu pour la première fois dans les illustrations du Trionfo del Tempo de Pétrarque), à savoir le Temps et la Mort.

Le Temps, « dévoreur de toutes choses » (tempus edax rerum) et la Mort qui accomplit ce que le Temps prépare inexorablement, partagent leurs attributs les plus spécifiques : la faux et le sablier ; et les pendulettes, fabriquées pour la plupart en Allemagne, portent souvent des inscriptions sinistres comme par exemple una ex illis ultima (l’une de ces heures sera la dernière).

Dans les portraits du Titien, la pendulette semblerait avoir la double signification d’un insigne virtutis et d’un memento mori, remplaçant à cet égard la tête de mort, si populaire dans l’art du portrait au XVIe siècle. Et sa signification la plus mélancolique, tout à fait consciente chez le peintre aussi bien que chez le commanditaire, on la trouve dans l’un de ces tableaux que Charles Quint choisit pour l’accompagner à San Yuste, et qui ne nous est connu que par une bonne copie attribuée à Rubens : la pendulette est ici placée en plein milieu du premier plan, entre l’empereur et sa défunte épouse. On peut en inférer que pour le Titien, le symbole de la pendulette, outre sa signification sociale, est chargée d’une double connotation : la tempérance et la fugacité de l’existence.

Erwin Panofsky, Le Titien. Questions d’iconologie.

(Problems in Titian, Mostly Iconographic, 1969).

Traduction d’Éric Hazan. Hazan, 1989.

Rubens (?), d’après le Titien, Double portrait de Charles Quint et d’Isabelle de Portugal

Portrait de Paul III et de ses petits-fils

Mr Norris change de train (Mr Norris Changes Trains, 1935). Traduction de Léo Dilé. Grasset, « Les Cahiers rouges », 2014.

Mr Norris change de train (Mr Norris Changes Trains, 1935). Traduction de Léo Dilé. Grasset, « Les Cahiers rouges », 2014.

Les premières jaquettes firent leur apparition au XIXe siècle avec la généralisation des reliures d’édition. Sauf rares exceptions – quelques hapax datant des années 1830 –, elles étaient de papier brun ordinaire et dépourvues d’inscriptions ou d’illustrations. Les éditeurs mirent du temps à envisager la jaquette comme un outil de marketing, propre à attirer l’œil du chaland sur les tables des libraires. Au début du XXe siècle encore, leur design reste rudimentaire et se limite à la reproduction d’une illustration tirée du livre ou à quelques ornements graphiques. C’est à partir des années 1920 qu’on assiste au boom de la jaquette illustrée. Qui les dessine ? Des illustrateurs « généralistes », également actifs dans le domaine de l’affiche et de la publicité ; des illustrateurs spécialisés (il existera même aux États-Unis une Book Jacket Designers Guild) ; des artistes tout courts qui se prêtent à l’occasion à l’exercice, lequel exige la combinaison de plusieurs aptitudes : le talent à condenser la teneur d’un livre en une image marquante ; la maîtrise de la calligraphie et de la typographie ; le sens de l’équilibre entre le texte et l’image ; une certaine connaissance des techniques de reprographie et de leurs contraintes, permettant d’anticiper le rendu de l’impression. La singularité de cet art appliqué gagnera assez vite une reconnaissance puisqu’une première exposition internationale sera organisée en 1949 au Victoria & Albert Museum.

Les premières jaquettes firent leur apparition au XIXe siècle avec la généralisation des reliures d’édition. Sauf rares exceptions – quelques hapax datant des années 1830 –, elles étaient de papier brun ordinaire et dépourvues d’inscriptions ou d’illustrations. Les éditeurs mirent du temps à envisager la jaquette comme un outil de marketing, propre à attirer l’œil du chaland sur les tables des libraires. Au début du XXe siècle encore, leur design reste rudimentaire et se limite à la reproduction d’une illustration tirée du livre ou à quelques ornements graphiques. C’est à partir des années 1920 qu’on assiste au boom de la jaquette illustrée. Qui les dessine ? Des illustrateurs « généralistes », également actifs dans le domaine de l’affiche et de la publicité ; des illustrateurs spécialisés (il existera même aux États-Unis une Book Jacket Designers Guild) ; des artistes tout courts qui se prêtent à l’occasion à l’exercice, lequel exige la combinaison de plusieurs aptitudes : le talent à condenser la teneur d’un livre en une image marquante ; la maîtrise de la calligraphie et de la typographie ; le sens de l’équilibre entre le texte et l’image ; une certaine connaissance des techniques de reprographie et de leurs contraintes, permettant d’anticiper le rendu de l’impression. La singularité de cet art appliqué gagnera assez vite une reconnaissance puisqu’une première exposition internationale sera organisée en 1949 au Victoria & Albert Museum.

Je commencerai la discussion sur ses réflexions de peintre sur le temps en faisant d’abord remarquer un fait qui, pour n’être pas évident, n’en est pas moins significatif à mon sens : dans sept, peut-être huit des portraits du Titien […], apparaît un objet extrêmement rare dans les autres portraits de la Renaissance : une pendulette.

Je commencerai la discussion sur ses réflexions de peintre sur le temps en faisant d’abord remarquer un fait qui, pour n’être pas évident, n’en est pas moins significatif à mon sens : dans sept, peut-être huit des portraits du Titien […], apparaît un objet extrêmement rare dans les autres portraits de la Renaissance : une pendulette.