Liège

Ce petit choc au cœur quand tu tombes, enfin ! sur l’édition originale du Second Manifeste camp, le premier livre si étrange, insaisissable, de Patrick Mauriès. Petit traité écrit dans le sillage des Notes on Camp de Susan Sontag (laquelle, notoirement dépourvue d’humour, goûta fort peu l’hommage), très marqué par Roland Barthes et la théorie littéraire des années 1970, où l’on ne sait jamais bien où s’arrête le pastiche et où commence le sérieux, en quoi ce texte se montre, au fond, en plein accord avec son sujet. Le livre a été réédité en 2012 chez L’Éditeur singulier, avec une préface de Mauriès qui en éclaire la genèse et le contexte.

En bonus, un François Rivière, un Jean Rolin et une bio de Violet Trefusis.

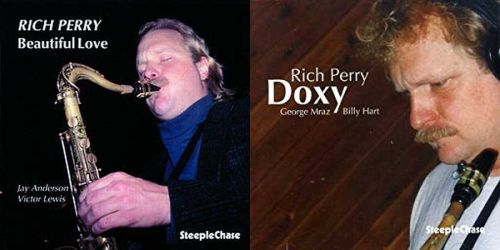

Rich Perry, saxo ténor natif de Cleveland, s’est d’abord fait connaître comme musicien de big band, notamment dans l’orchestre de Thad Jones et Mel Lewis et dans celui de Maria Schneider. Depuis 1993, sous la houlette du label SteepleChase, il mène une double carrière de leader (en trio et en quartet) et de sideman dans le groupe du pianiste Harold Danko. Figure discrète au style anti-démonstratif, c’est par excellence un musicien pour musiciens, menant sa barque avec une calme autorité, en construisant, session après session, un corpus discographique d’une belle cohérence.

Ses albums surgissant rarement chez les disquaires d’occasion, on a été heureux de tomber récemment sur Doxy (1998), excellente session exemplaire de sa manière. Au programme, une poignée de standards (How Deep Is the Ocean, You and the Night and the Music, The Wind and the Rain in Your Hair) et des compositions du répertoire moderne, signées Bill Evans (Blue in Green), Thelonious Monk (Think of One), John Coltrane (Your Lady) et Sonny Rollins (Doxy). Tour à tour granitique à la Joe Henderson et sinueux-insinuant comme Warne Marsh, Perry s’y confirme un improvisateur d’une grande finesse, capable de tenir dix minutes sur un standard sans banalité ni remplissage. Rien de surprenant ni de spectaculaire, mais une intelligence musicale en action dont le charme opère lentement mais sûrement pour peu qu’on lui prête une oreille attentive. À ses côtés, deux vétérans rompus à l’exercice, George Mraz à la contrebasse et Billy Hart à la batterie. Leur interaction est bien mise en valeur par une prise de son chaleureuse. On recommande aussi Beautiful Love (1994).

Avant la guerre civile, la Pottibakie était un membre comme les autres du Comité des Nations. Elle érigeait des barrières douanières, violait des traités, persécutait des minorités, pratiquait l’obstruction lors des conférences, sauf lorsqu’elle était convaincue qu’aucune solution satisfaisante ne pouvait être atteinte. Elle mit ensuite toutes ses forces au service de la paix. Elle avait un soldat inconnu, une salve nationale, des timbres-poste commémoratifs, une paysannerie spécifique, des routes à grande circulation ; son emblème était un chien dans un jeu de quilles, son uniforme était gris-prune. En tous ces points, elle ressemblait beaucoup à ses voisins, et sa capitale pouvait facilement être confondue avec Bucarest ou Varsovie, erreur fréquente au demeurant. Son président (car c’était une république) était le Dr Boniface Schpiltz, le comte Waghaghren (car elle avait conservé son aristocratie) était chef de la police, quant à Mme Sonia Rodoconduco, elle était la maîtresse du Dr Schpiltz (car il n’était qu’un homme).

E. M. Forster, Quelle importance ? (Une moralité).

[Nouvelle écrite dans les années 1930.]

Traduction d’Anouk Neuhoff.

Bourgois, 1995.

En 1955, Beckett se trouve à Londres pour la création anglaise d’En attendant Godot. La pièce, jouée au Arts Theatre, a reçu un accueil houleux, jusqu’aux articles enthousiastes de Kenneth Tynan (dans The Observer) et Harold Hobson (dans The Sunday Times), qui en ont fait du jour au lendemain the talk of the town. Le spectacle s’est alors transporté dans la salle plus prestigieuse du Criterion.

Fille d’un agent littéraire, Phoebe Winch se souvient que son père l’emmena déjeuner avec le grand homme dans un restaurant des environs de Picadilly. Beckett, indifférent à son environnement comme à toute idée de confort, logeait dans un hôtel miteux du quartier, choisi pour sa proximité avec le théâtre. Il paraissait évident qu’il n’était venu à Londres que pour voir la pièce et qu’il n’avait aucune intention de sortir du périmètre de Picadilly. Il mangea, et but, avec parcimonie.

La conversation s’orienta vers le Paris des années 1930, à l’époque où Beckett, en plus d’être un ami proche de Joyce, lui servait de secrétaire. Joyce avait l’habitude de dicter. « Nous travaillions à ce qui allait devenir Finnegans Wake. On frappa à la porte et Joyce dit : “Entrez” [Come in]. Je n’avais pas entendu toquer, si bien que j’écrivis Come in. Je l’ai laissé dans le texte. Ça n’avait ni plus ni moins de sens que le reste. Il me plaît d’imaginer que des étudiants en lettres consciencieux ont consacré des thèses à la signification de ce Come in dans Finnegans Wake. »

Source : The Oldie, avril 2010.

Un musée sert à donner du contexte, et c’est pourquoi il ne doit pas s’y trouver que des chefs-d’œuvre. L’Alte Nationalgalerie est réputée à juste titre pour ses impressionnistes français et sa magnifique salle Caspar David Friedrich. Or, il n’est pas mauvais que celle-ci soit précédée d’une salle consacrée à son contemporain Karl Schinkel, dont le voisinage fait éclater, par contraste, la grandeur de Friedrich. Ici et là, une même inspiration romantique, mais chez le premier, une imagerie conventionnelle au savoir-faire tout extérieur, chez le second un génie visionnaire où la vision est profondément intériorisée. De même, on a tant vu les impressionnistes, reproduits sur tant de calendriers et de boîtes de biscuits, qu’à force on ne les voit plus, qu’on en est saturé, et qu’ils ne semblent plus rien avoir à nous dire. Mais les rencontrer après un tunnel de salles de peinture allemande du XIXe siècle plutôt accablante leur redonne d’un coup une nouvelle fraîcheur.

Dans tout musée il y a, tapis dans un recoin, quelques tableaux qu’on n’attendait pas, qui viennent vous cueillir par surprise et remuer vos cordes sensibles. À l’Alte Nationalgalerie, ce furent pour commencer deux tableaux d’intérieur d’Adolph von Menzel, peintre dont les petits formats — intérieurs ou ambiances de café — sont assurément plus touchants que les grandes machines de prestige.

Adolph von Menzel, la Chambre au balcon (1845)

Adolph von Menzel, la Chambre de l’artiste dans Ritterstrasse (1847)

On a été ému plus encore par cet intérieur exceptionnel du Danois Vilhelm Hammershøi, là encore tellement singulier parmi ses voisins. Le décadrage léger de la composition, la palette sobre et restreinte, la saisie impalpable de la lumière, tout nous fait éprouver l’énigme silencieuse du décor familier.

Vilhelm Hammershøi, Salon ensoleillé (1905)

Hammershøi, très estimé de son vivant, a connu par la suite un long purgatoire. « On redécouvre depuis les années 1990 ses tableaux d’intérieur énigmatiques représentant des pièces souvent vides, parfois habitées par des personnages féminins perdus dans une profonde réflexion, souvent vus de dos, tournés vers des murs clairs et nus, réalisés dans une gamme de tons de gris, de brun très restreinte ou de blanc, ses paysages, ses portraits, qui, tous, baignent dans une atmosphère étrange, irréelle, dénuée de toute action ou d’anecdote. » (Cf. la page Wikipédia de bonne tenue consacrée au peintre, qui a fait l’objet en 1997 d’une grande exposition au musée d’Orsay. On n’a pas manqué à cette occasion de rapprocher Hammershøi de Vermeer et de Morandi.)

On a aimé enfin ce petit tableau de Lesser Ury pour son cadrage et son mouvement quasi cinématographiques. Maître des ambiances nocturnes urbaines et pluvieuses, Ury a fréquemment peint les rues du Berlin des années 1920, déjà sillonnées en tout sens par de nombreuses automobiles.

Lesser Ury, Nollendorf Platz la nuit (1925)