Des Birmans wallons

Vous le savez, dans les aventures de Tintin, les langues imaginaires (le syldave, l’arumbaya des Indiens de l’Oreille cassée) ne sont pas des créations arbitraires. Elles sont dérivées du marollien, le parler franco-flamand populaire naguère en usage à Bruxelles. Cette pratique, Hergé l’étendait à l’onomastique. L’exemple le plus connu est celui du cheik Bab-El-Ehr, que son nom désigne comme un bavard, du marollien babbeleir. On peut citer aussi, au verso de l’hebdomadaire Paris Flash qui suscite l’ire du capitaine Haddock dans les Bijoux de la Castafiore, la publicité pour la marque Brol (brol : désordre, objets sans valeur). Ce sont là des traces clandestines, pourrait-on dire, de « belgitude », tandis que partout ailleurs Hergé s’attachait à gommer les particularismes belges pour donner un caractère universel à ses histoires (exception faite des aventures de Quick et Flupke, très ancrées dans la réalité bruxelloise 1). Ces private jokes ne manquaient pas d’enchanter les jeunes lecteurs belges à l’époque de la parution des feuilletons et des albums (ce ne doit plus être le cas aujourd’hui que la pratique du marollien s’est perdue chez les jeunes générations, hormis quelques expressions toujours en usage). Mais elles échappaient naturellement aux lecteurs français, suisses et québécois, pour qui les Syldaves et les Arumbayas s’exprimaient dans un drôle de charabia, rien de plus.

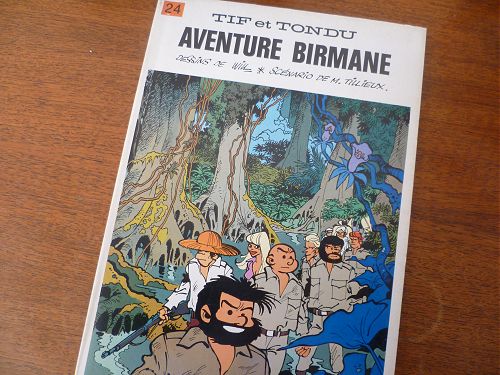

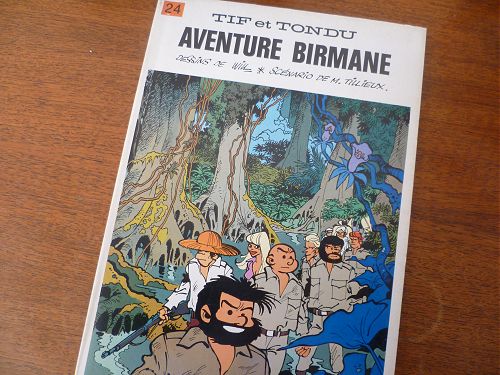

On n’était pas en reste chez Dupuis. Relisant un Tif et Tondu de mon enfance trouvé à la brocante, Aventure birmane, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les porteurs birmans y parlent wallon. Clin d’œil aux lecteurs du cru, et peut-être aussi discret hommage de Tillieux à l’invention langagière d’Hergé.

1 Pour creuser le sujet, voir Jan Baetens, Hergé écrivain (Flammarion, coll. Champs, 2006) et Daniel Justin et Alain Préaux, Tintin, ketje de Bruxelles (Casterman, 2004).

— Je ne vais pas plus loin, sais-tu. C’est plein de sorcières.

— Moi non plus.

— Arrête un peu.

— Elle dit qu’elle double la paye.

— On veut bien, mais s’il arrive encore des affaires comme ça, on se barre.

À table avec Vialatte

La Normandie se compose, en gros, de pommiers en fleur et d’auberges normandes, où l’on mange d’abord des fruits de mer : des moules, des oursins, des langoustes, des homards préparés de diverses façons. Les langoustes ont de grandes cornes molles et les homards des pinces terribles, qui repoussent quand elles sont cassées. On distingue les homards à ce qu’ils n’ont pas de cornes, et les langoustes à ce qu’elles n’ont pas de pinces. De plus, les homards sont gauchers tandis que les clients sont droitiers, ou même quelquefois ambidextres ; ils n’ont ni pinces ni cornes molles et leurs jambes ne repoussent jamais.

Ensuite, on mange quelques soles à la Dugléré, noyées d’alcool et de petits champignons. Après quoi on commence le repas. Quand il est près de finir, on attaque l’escalope. Elle nage dans la crème fraîche. Ensuite viennent les sorbets, les glaces, les fromages et les fruits. Les liqueurs. Vers le milieu du repas, entre la tête de veau et la tripe à la mode, il est d’usage de boire un grand verre de calvados : c’est le « trou normand ». Il permet d’attaquer d’un plus ferme appétit le lièvre à la royale et le gigot de pré-salé.

Après quoi l’homme se sent moins seul.

Alexandre Vialatte, « Au pays des pommiers en fleur »,

Dernières Nouvelles de l’homme, Julliard, 1978.

Promiscuité

Dorothy Parker raconte ses années au magazine Life :

J’y partageais un bureau avec M. Benchley, responsable de la rubrique théâtre. Le bureau était minuscule. Trois centimètres de moins et ç’aurait été de l’adultère.

Robert Benchley et Dorothy Parker en 1919

La diète du dandy

Brummel s’est prononcé lui aussi sur le chapitre de la nourriture. Carnivore convaincu, il jugeait les légumes inélégants, tout en admettant néanmoins : « J’ai mangé une fois un petit pois. »

Philip Mann, The Dandy at Dusk.

Taste and Melancoly in the Twentieth Century.

Head of Zeus, 2017.

Corot

L’industrie du faux Corot prospéra du vivant même du peintre, qui détient un record en la matière. Je me rappelle même avoir lu que l’aimable artiste acceptait fort obligeamment d’authentifier de son paraphe les tableaux non signés qu’on lui présentait, pour faire plaisir à leurs propriétaires 1.

D’où cette formule d’un observateur anonyme : « Corot a peint huit cents tableaux, dont trois mille sont en Amérique. »

1 Le fait scandalisait le journaliste qui le rapportait. J’avoue que m’enchante au contraire ce geste digne de Duchamp.

Paillasson

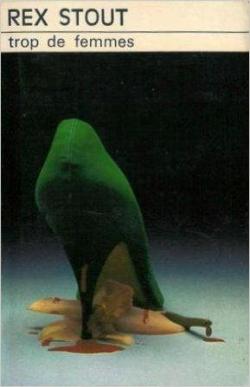

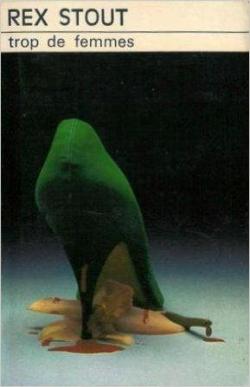

Archie Goodwin aux prises avec un emmerdeur :

Il me vint une belle envie de le mettre à plat ventre et de m’essuyer les pieds dessus.

Rex Stout, Trop de femmes (Too Many Women, 1947).

Traduction de M. E. Michel-Tyl. Le Masque, 1973.

Le narrateur omniprésent

« Ce qui réjouit chez Trollope, disais-je à propos des Tours de Barchester, c’est la placidité bonhomme avec laquelle il contrevient aux règles de la narration classique, voulant que l’auteur demeure un démiurge invisible tirant dans l’ombre ses ficelles. Le romancier est ici omniprésent. Il intervient régulièrement dans son récit pour commenter l’action, anticiper un rebondissement, nous prendre ironiquement à témoin de ses difficultés d’écrivain ou nous rassurer sur le destin futur d’une héroïne en détresse… Tant et si bien que la convention romanesque, dans les Tours de Barchester, se dénonce sans cesse comme convention en faisant du lecteur son complice amusé. »

Ces entorses régulières à l’illusion réaliste, qui n’étonneraient pas dans un « méta-roman » d’après les années 1950 (où elles font justement partie de l’horizon d’attente du lecteur), sont d’autant plus surprenantes qu’elles surgissent dans de gros romans traditionnels, parangons de la fiction du XIXe siècle. Elles font la singularité de Trollope, romancier classique et néanmoins précurseur involontaire de la modernité.

En voici trois exemples, tirés des trois premiers romans du cycle de Barchester.

Inutile de raconter ce qui se passa entre Eleanor Harding et Mary Bold. Nous devons remercier Dieu que ni l’historien ni le romancier n’entendent tout ce que disent leurs héros et héroïnes car on ne voit pas comment cela pourrait tenir en trois, voire vingt volumes ! J’ai surpris en l’occurrence si peu de ce qui s’est dit entre elles que je garde bon espoir de faire tenir mon œuvre en moins de trois cents pages et de venir à bout de cette agréable besogne : écrire un roman en un volume. Il s’était pourtant passé quelque chose entre elles et, tandis que le directeur souffle les chandelles et remet son instrument dans son étui, sa fille est restée triste et songeuse devant la cheminée vide, décidée à parler à son père mais ne sachant par où commencer.

Le Directeur (The Warden).

Traduction de Richard Crevier. Aubier, « Domaine anglais », 1992.

Nous devons maintenant prendre congé de Mr. Slope, et aussi de l’évêque et de Mrs. Proudie. Ces adieux sont aussi désagréables dans les romans que dans la vraie vie, mais ils ne sont pas aussi tristes, car il leur manque la réalité de la tristesse ; ils sont toutefois tout aussi embarrassants, et généralement moins satisfaisants. Quel romancier, quel Fielding, quel Scott, quelle George Sand, quel Sue ou quel Dumas peut maintenir l’intérêt jusqu’au dernier chapitre de son récit fictif ? Les promesses de deux enfants et d’un bonheur surhumain ne servent pas à grand-chose, pas plus que l’assurance d’une extrême respectabilité jusqu’à un âge dépassant de loin celui qui est généralement imparti aux mortels. Les peines de nos héros et de nos héroïnes sont votre plaisir, ô public ! leurs peines ou leurs péchés, ou leurs absurdités, en tout cas pas leurs vertus, ni leur bon sens, ni les récompenses qui s’ensuivent. Quand nous commençons à teindre nos dernières pages couleur de rose, ce que nous devons faire pour respecter la règle du genre, c’en est fait de notre capacité de plaire. Quand nous devenons ennuyeux, nous offensons votre intelligence, et nous avons le choix entre devenir ennuyeux ou offenser votre bon goût. Un défunt auteur, qui voulait maintenir l’intérêt jusqu’à la dernière page, a pendu son héros à la fin du troisième livre. Il en a résulté que plus personne ne voulait lire son roman. Et qui peut répartir et assembler ses incidents, ses dialogues, ses personnages et ses descriptions de façon à ce qu’ils figurent tout dans exactement 930 pages, sans les comprimer de manière forcée ni les allonger artificiellement à la fin ? Et je ne cache pas qu’en ce moment j’ai besoin moi-même d’une douzaine de pages, et que j’en ai assez de me creuser la cervelle pour parvenir à les pondre.

Les Tours de Barchester (Barchester Towers).

Traduction de Christian Bérubé. Fayard, 1991.

Comme le docteur Thorne est notre héros — ou plutôt mon héros, devrais-je dire, mes lecteurs ayant le privilège de pouvoir choisir eux-mêmes en la matière — et comme Miss Mary Thorne sera notre héroïne, un point sur lequel personne ne dispose d’autre choix, il est nécessaire de les présenter, de les décrire et de les faire connaître en bonne et due forme. J’ai le sentiment qu’il y a lieu de s’excuser quand on commence un roman par deux longs chapitres sans action, remplis de descriptions. J’ai tout à fait conscience du danger qu’il y a à procéder ainsi. Ce faisant, j’enfreins la règle d’or qui nous impose à tous un début rapide, une règle dont la sagesse est reconnue par tous les romanciers, y compris par moi-même. On ne peut s’attendre à ce que les lecteurs acceptent d’aller jusqu’au bout d’un roman qui offre si peu d’attraits dans ses premières pages, mais j’ai beau tourner la question dans tous les sens, je ne puis m’y prendre autrement. Je m’aperçois que je ne peux pas montrer ce pauvre Mr Gresham en train d’hésiter et de se retourner dans son fauteuil avec un sentiment de malaise, selon son habitude, avant d’avoir expliqué pourquoi il éprouve ce sentiment de malaise. Je ne peux pas introduire mon docteur en train de s’exprimer librement parmi les notables avant d’avoir expliqué que cela est conforme à sa personnalité. Voilà qui traduit une défaillance de mon art, et prouve que je manque d’imagination autant que de talent. Quant à savoir si je peux me racheter de ces fautes par un récit simple, sans ornement, et direct — cela, en vérité, est loin d’être certain.

Le Docteur Thorne (Doctor Thorne).

Traduction d’Alain Jumeau. Fayard, 2012.