Faulkner au travail (suite)

Je retrouvai Harry Kurnitz au bar.

« Où en est le scénario ? »

Harry avait une façon toute particulière de rire. Sa lèvre supérieure, barrée d’une fine moustache blonde, restait parfaitement immobile, alors que tout le reste de sa longue carcasse se secouait comme un jouet mécanique :

« My boy, au stade où nous en sommes, notre pyramide ne pourrait pas fournir assez d’ombre pour se tenir les pieds au frais.

— Faulkner ?

— Il est adorable. On a envie de le dorloter. Le matin, il est tout frétillant à l’idée d’entendre les conneries que j’ai écrites, et qu’il écoute comme un enfant sage à qui on raconte des histoires pour le récompenser de sa bonne conduite ; à part ça il est en pleine lune de miel avec sa petite Américaine qui embrasse le sol où il a marché. Hawks est superbe. Il nous a raconté ce matin comment il a été champion du monde de bobsleigh en remplaçant au pied levé le tenant du titre cloué au lit par une crise d’urticaire.

Beaucoup plus tard, en Égypte, alors que le tournage de la Terre des pharaons a débuté, Noël Howard recroise Harry Kurnitz agitant une feuille de papier en l’air tout en étant secoué d’une crise de rire convulsive.

« Au bout de quatre mois, voici la première, la seule contribution au scénario de William Faulkner. »

Il me tendit une page, presque blanche. Au beau milieu, ces lignes, tapées à la machine :

Les travaux de construction de la pyramide durent depuis quinze ans. Le pharaon se rend sur les lieux, appelle un contremaître :

LE PHARAON : Alors, comment ça marche, le boulot ?

Noël Howard, Hollywood-sur-Nil

Déformation professionnelle

Un imprimeur de Paris avait fait une tragédie sainte, intitulée Josué. Il l’imprima avec tout le luxe possible, et l’envoya au célèbre Bodoni, son confrère, à Parme. Quelque temps après, l’imprimeur-auteur fit un voyage en Italie ; il alla voir son ami Bodini : « Que pensez-vous de ma tragédie de Josué ? — Ah ! que de beautés ! — Il vous semble donc que cet ouvrage me vaudra quelque gloire ? — Ah ! cher ami, il vous immortalise. — Et les caractères, qu’en dites-vous ? — Sublimes et parfaitement soutenus, surtout les majuscules. »

Stendhal, Racine et Shakespeare I, 1823.

Tout se tient

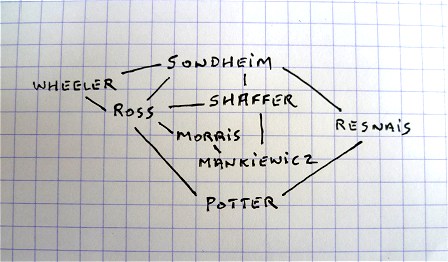

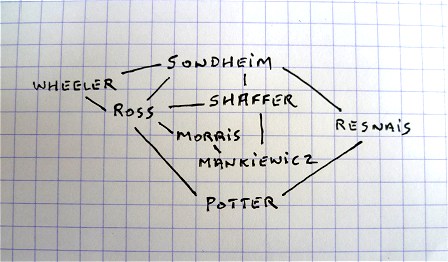

Stephen Sondheim est un célèbre compositeur américain et l’auteur de nombreux musicals remarquables (Company, A Little Night Music, Pacific Overtures, Sunday in the Park with George, Into the Night, etc.) Grand amateur de musicals, Alain Resnais lui a confié la musique (très belle) de Stavisky… et Tim Burton a porté à l’écran son Sweeney Todd, dont le livret est de Hugh Wheeler. Dramaturge, librettiste et scénariste, Wheeler est également l’auteur d’une trentaine de romans policiers publiés sous les pseudonymes de Patrick Quentin, Q. Patrick et Jonathan Stagge — écrits seul ou en collaboration avec Richard Wilson Webb 1.

Sondheim, ai-je appris hier, est un passionné d’anagrammes, de mots croisés, de puzzles anciens et de jeux de société dont il fait collection — toutes choses qui le rendent encore plus sympathique. En 1968 et 1969, il a lui-même confectionné une série de mots croisés qui parurent dans le New York Magazine avant d’être publiés en recueil. Ce goût des jeux était légendaire dans le petit monde du théâtre, tant et si bien que Sondheim passe pour avoir en partie inspiré le personnage d’Andrew Wyke dans la pièce Sleuth de son ami Anthony Shaffer, dont Joseph Mankiewicz a tiré son superbe dernier film. La passion de Sondheim pour les jeux se retrouve encore dans le scénario en forme de murder party machiavélique de The Last of Sheila, qu’il a écrit avec Anthony Perkins : pour faire la lumière sur la mort de sa femme survenue un an plus tôt, un producteur de cinéma convie sur son yacht les six personnalités de Hollywood qui étaient présentes la nuit du drame, et les entraîne dans un jeu de rôles meurtrier. On n’est pas loin de l’univers de Sleuth, ni de celui des romans de Webb et Wheeler, souvent situés dans le monde du show-business.

The Last of Sheila est un film de Herbert Ross. Ross est aussi l’auteur de l’excellent The Seven-per-Cent Solution (d’après un roman de Nicholas Meyer), film où l’on entend une chanson de Sondheim (The Madame’s Song, enregistrée par la suite sous le titre I Never Do Anything Twice), film pour lequel Anthony Shaffer a effectué un travail de réécriture non crédité, et dont le chef-opérateur, Oswald Morris, a également signé la photographie de Sleuth. Le même Ross a réalisé Nijinsky (pas très bon), dont le scénario, comme on se retrouve, est de Hugh Wheeler. Mais son chef-d’œuvre est sans conteste le merveilleux Pennies from Heaven. Ce film musical est tiré d’une télésérie anglaise homonyme de Dennis Potter, qui en a écrit lui-même l’adaptation en transposant à Chicago l’action située à l’origine en Angleterre. Pennies from Heaven est la première des séries de Potter (The Singing Detective, Lipstick on your Collar) où les personnages chantent ponctuellement en play-back de vieilles chansons populaires. L’œuvre de Potter est l’une des sources d’inspiration d’On connaît la chanson d’Alain Resnais (le revoici), qui a dédié le film à sa mémoire.

1. L’histoire de ces pseudonymes est un peu plus compliquée. Le premier roman de détection signé Q. Patrick, Cottage Sinister, fut coécrit en 1931 par Richard Wilson Webb et Martha Mott Kelly. Celle-ci mit fin à leur collaboration après son mariage. À la recherche d’un nouveau partenaire d’écriture, Webb écrivit seul le roman suivant, en coécrivit deux avec la journaliste Mary Louise Aswell, avant de se trouver un complice durable en la personne de son cousin Hugh Wheeler, qui insuffla un ton nouveau à cette série de whodunits. En 1936, le tandem créa deux nouveaux pseudonymes, Patrick Quentin et Jonathan Stagge (dont les romans mettent en scène un héros récurrent nommé Westlake !). Au début des années 1950, des problèmes de santé amenèrent Webb à se retirer progressivement du jeu et, de 1954 à 1965, Wheeler écrivit seul les derniers romans de Patrick Quentin.

La question belge

[…] cette habile diplomatie à laquelle il n’a pas fallu moins de cent trente protocoles pour embrouiller la question belge un peu plus qu’elle ne l’était dans le principe.

Hector Bossange, libraire,

« De la librairie française et de la question des réimpressions belges »,

Opinion nouvelle sur la propriété littéraire, Paris, décembre 1836 (!).

Document visible à l’expostion sur la contrefaçon présentée ci-dessous.

Tandis que nous nous liquéfions

C’est une abomination sans égale que d’avoir à se lever, et je suis chaque matin ébahi de me retrouver debout.

… écrivait Lytton Strachey à Virginia Woolf au plus froid de l’hiver 1922. La phrase convenant aussi bien, sinon mieux, à un temps de canicule, ce sera notre pensée des jours torrides.

Glycophilie

À neuf heures moins le quart, je retrouvais Gourmont au Café Véron. Vu là pour la première fois la nouvelle mode du sucre enveloppé dans un petit sac en papier couvert de réclames. Une nouvelle forme de publicité, et pas bête, et qui fera gagner de l’argent à son inventeur. Car ce n’est bien qu’une petite industrie nouvelle, sous le couvert de l’hygiène.

Paul Léautaud, Journal littéraire, tome II, 1er octobre 1908.

Mercure de France, 1955, p. 305.

On peut donc dater de 1908 l’apparition, en France, des premiers sachets de sucre. On mourra moins bête ce soir. Sérieusement, ce genre de notations « intactes et minuscules » enchante toujours1. Rien de tel pour retrouver dans un éclair le grain d’une époque. Car tandis que les livres d’histoire nous font voyager dans un passé reconstruit, qu’ils nous font éprouver comme passé, elles nous font ressentir ce passé comme ayant été un jour du présent. C’est peu de choses, évidemment, mais c’est pourtant vrai qu’il a bien fallu qu’apparaissent un jour les premiers sachets de sucre, et qu’il se trouve des gens pour s’en étonner. Et d’un coup, par la magie de cette capsule témoin, nous voici téléportés au Café Véron et considérant à notre tour ces petits sachets en méditant sur l’industrieuse ingéniosité des hommes et l’empire croissant de la publicité.

1. Et celle-ci m’a d’autant plus frappé qu’elles sont rares sous la plume de Léautaud. Par contraste, le cinématographe suscite à peine sa curiosité, et il s’étonne — nous pas — de ce que Gourmont se passionne pour cette attraction nouvelle et fréquente assidûment les premières salles obscures.

Accumulation 3

Au milieu du siècle dernier, l’aventure des frères Holt défraya la chronique lorsque le vieux Seymour Holt fut trouvé mort dans l’immense et lugubre demeure familiale d’un faubourg de New York, remplie de la cave au grenier de cent soixante-dix tonnes de détritus accumulés par son frère et par lui. Une insoutenable odeur de putréfaction régnait dans la maison dont les fenêtres n’avaient pas été ouvertes depuis trente-cinq ans.

La police mit vingt-deux jours pour découvrir le corps du cadet, Randall. Il lui fallut pour cela se frayer pas à pas un chemin à travers des montagnes de journaux et d’objets de toute sorte entassés en masses compactes jusqu’au plafond dans toutes les pièces de la maison : de vieilles dynamos et des bicyclettes hors d’usage, des mannequins de couturière, quatorze pianos et divers instruments de musique, des jouets d’enfant parmi lesquels un cheval à bascule mangé aux mites avec la facture d’origine collée à la selle, le châssis et toutes les pièces d’une automobile démontée (celle de Seymour, qui ne s’était pas résigné à la vendre lorsque les progrès de sa cécité lui interdirent de conduire), des collections de chapeaux et de corsets, des réchauds à pétrole et de vieux programmes d’opéra, d’innombrables malles et vieilles valises défoncées pleines de vêtements féminins moisis, des douzaines de paquets non ouverts contenant les billets invendus d’une fête de charité organisée par la paroisse, des masses de musique manuscrite et imprimée, des liasses de billets de banque, etc.

Les recherches devaient progresser lentement et avec prudence. Les différentes pièces étaient en effet remplies selon un plan défini, exemple singulier de folie méthodique. D’abord un soubassement comprenant les meubles qui avaient garni la pièce, renforcés par un assortiment d’objets divers. Sur cette masse se trouvaient les journaux, ficelés par paquets serrés, que Randall conservait pour le jour hypothétique où son frère recouvrerait la vue. Des tunnels sinueux avaient été aménagés pour cheminer d’une pièce à l’autre. Ces passages étaient partout défendus par des pièges : de monstrueuses combinaisons de ficelles et de fils de fer, de pièces d’automobile et de morceaux de meubles brisés. Certaines n’étaient que des signaux d’alarme, reliés à des boîtes de conserve et à des bouteilles vides, destinées à dégringoler avec fracas pour signaler l’arrivée éventuelle d’un intrus. Mais d’autres pièges étaient mortels : ils actionnaient des cordes qui feraient tomber une demi-tonne de paquets de journaux sur leur malheureuse victime.

C’est enseveli sous l’un de ces amoncellements qu’on retrouva le corps de Randall. Ironie du sort, alors qu’on l’avait cherché dans toute la maison, il fut découvert dans la chambre même où Seymour était mort. Le cadavre était décomposé et à moitié dévoré par les rats. L’enquête conclut que Randall avait été victime d’un de ses propres traquenards alors qu’il rampait vers son frère aîné, devenu invalide avec l’âge, pour lui apporter son repas. Seymour était mort de faim quelques jours plus tard dans son fauteuil roulant, à quelques mètres seulement du corps de son frère.

Le nettoyage de la maison révéla un état de décrépitude avancée. Les murs menaçaient ruine, les parquets pourris étaient par endroits mous comme du fromage. La plupart des pièces étaient infestées de rats. L’office du Logement et de la Construction la déclara danger public. Elle fut rasée peu de temps après.

D’après Marcia Davenport, les Frères Holt.

Traduction de F. de Bardy, Le Promeneur, 1992.