Ian Fleming au travail

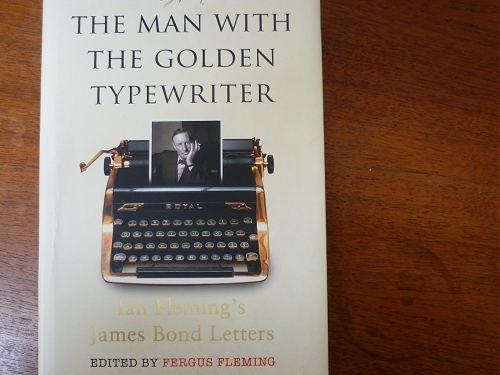

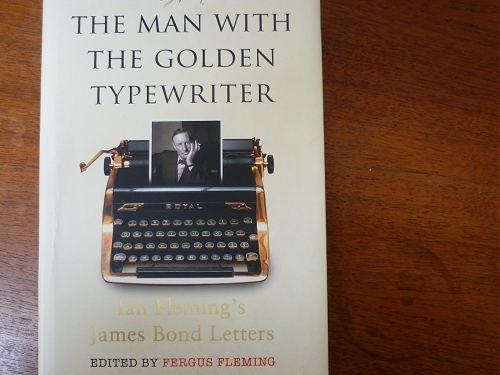

Sans valoir celle, exceptionnelle, de son ami Raymond Chandler, la correspondance d’Ian Fleming est pleine d’intérêt en ce qu’elle nous montre un écrivain au travail. Le choix des lettres, leur ordonnancement et leur annotation ont été assurés par le neveu de Fleming, Fergus, lui-même éditeur et travel writer. C’est un excellent travail d’édition. Chaque chapitre, introduit par une mise en contexte précise, est consacré à un roman de James Bond. Trois chapitres sont dévolus à des correspondants particuliers. Le premier est Chandler. Les deux autres sont de simples lecteurs avec lesquels s’engagèrent des échanges nourris : Geoffrey Boothroyd, expert en armurerie de Glasgow, qui avait écrit à Fleming pour lui signaler quelques inexactitudes, et dont le romancier fit aussitôt son conseiller balistique ; et Herbert W. Liebert, bibliothécaire à l’université de Yale, spécialiste de Samuel Johnson (mais aussi bibliophile, ancien espion et propriétaire d’une maison dans les Caraïbes, toutes choses qui ne pouvaient manquer de séduire Fleming), consterné par l’idiome improbable et désuet dans lequel s’exprimaient les personnages américains des Bond novels, et qui adressa à Fleming une longue liste d’expressions plus appropriées.

Les lettres sont adressées à ses éditeurs, à des journalistes, des lecteurs, des amis, parmi lesquels Noël Coward et Somerset Maugham. Elles révèlent en Fleming :

1. Un workaholic. De 1952 à sa mort en 1964, Fleming écrivit quatorze romans ou recueils de nouvelles mettant en scène l’agent 007, deux livres de reportage et trois livres pour enfants (la série Chitty-Chitty-Bang-Bang), tout en étant chroniqueur et responsable des pages internationales au Sunday Times, rédacteur en chef d’une revue de bibliophilie (son violon d’Ingres) et directeur d’une petite maison d’édition, Queen Anne Press, spécialisée dans la publication soignée de livres à tirage limité. Dès Casino Royale, une discipline de travail se met en place. En janvier et février de chaque année, Fleming séjourne à Golden Eye, sa maison de la Jamaïque, et rédige le premier jet d’un James Bond à raison de deux mille mots par jour, avant révision globale du manuscrit. Son rythme de travail, soutenu par une forte consommation de tabac et d’alcool, explique que Fleming soit mort d’une crise cardiaque à l’âge de cinquante-six ans, après avoir survécu trois ans plus tôt à un premier infarctus.

2. Un maniaque du détail, convaincu que plus une histoire est extravagante et plus elle se doit d’être nourrie d’éléments authentiques qui en assoiront la crédibilité. De là un important travail de documentation, sur le fonctionnement d’un casino, sur le trafic de drogue ou de diamants, and so on. De là les discussions sur les mérites comparés des Bentley et des Aston Martin, ou encore l’abondance des marques citées dans les romans de Bond 1, non pour faire du placement de produits avant la lettre mais pour ancrer la fiction dans une réalité concrète où le lecteur pourra se projeter. De là enfin que Fleming est ravi lorsque des correspondants comme Boothroyd, Liebert ou encore le romancier William Plower lui signalent des erreurs factuelles ou des faiblesses de style, qu’il s’empresse de corriger.

3. Un prototype de l’auteur-entrepreneur. Fort de son expérience de journaliste et d’éditeur, passionné par les aspects techniques du métier, Fleming négocie pied à pied le montant de ses droits d’auteur, ébauche des illustrations de couverture, suggère le nom d’un graphiste, discute du tirage et du prix de vente, propose des stratégies de mise en marché, depuis les annonces publicitaires (comment les rédiger, où et quand les faire paraître) jusqu’au calendrier de publication et aux relances à effectuer auprès des libraires. Il surveille aussi de près la vente des droits cinématographiques. Une telle implication, fort inhabituelle à sa date, dut bousculer les usages policés d’une maison aussi respectable que Jonathan Cape où l’on trouvait cet auteur bien envahissant. En l’occurrence, Fleming se montrait un commerçant beaucoup plus avisé que ses éditeurs.

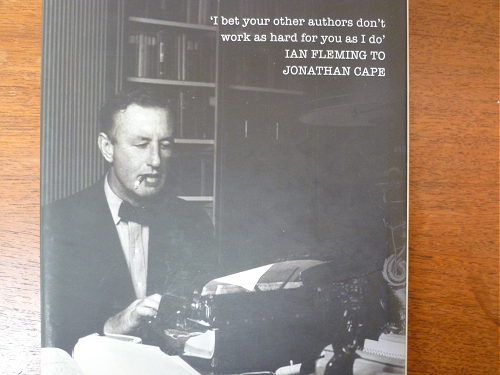

Tout écrivain professionnel qu’il était, soucieux de reconnaissance et vivant dans un sentiment permanent d’insécurité financière, Fleming se devait néanmoins, en bon Anglais de sa classe, d’affecter l’attitude du dilettante tenant pour peu de choses une activité aussi futile que la rédaction de thrillers d’espionnage. Le sérieux méthodique qu’il apporte à son travail voisine avec des traits typiques d’autodépréciation. Çà et là quelques coups de colère : contre un journaliste du Guardian, ou encore l’architecte Erno Goldfinger, outré que son nom ait servi à baptiser un affreux méchant et qui agite la menace d’un procès. « Tell him, écrit le romancier à son éditeur, that if there’s any more nonsense I’ll put in an erratum slip and change the name throughout to Goldprick and give the reason why. » Mais dans l’ensemble, Fleming se montre un correspondant affable et charmeur, attentif à autrui, en particulier à ses lecteurs auxquels il se fait un devoir de répondre.

Il faut se méfier des reconstructions a posteriori. Par exemple, la Panthère rose ne fut nullement conçue, à l’origine, comme le premier jalon d’une série à succès. L’inspecteur Clouseau n’était que le personnage secondaire d’une comédie policière mettant en vedette David Niven et Claudia Cardinale ; c’est parce que Peter Sellers phagocyta le rôle et le film, lui assurant un triomphe inattendu au box office, qu’il fut décidé de lui donner une suite, puis d’autres. Semblablement, rien ne prédestinait James Bond à devenir une des « franchises » les plus lucratives de l’histoire de l’édition et du cinéma. Jonathan Cape accepta Casino Royale en se pinçant le nez (« a sadistic fantasy that was deeply shocking ») et ne daigna pas lire les romans suivants. Peu confiant dans les chances de succès du livre, il mégota sur le premier tirage, jugeant les prétentions de son auteur bien optimistes. Il fallut réimprimer à la hâte… La première édition de poche de Live and Let Die rapporta à Fleming la somme pharamineuse de vingt-six livres.

Quant à la machine à écrire plaquée or du titre, elle exista vraiment. Fleming la commanda à un fabricant new-yorkais pour fêter l’achèvement de son premier roman et, pour éviter les taxes d’importation, la fit venir en contrebande en Angleterre par l’intermédiaire de son camarade Ivar Bryce, ex-espion qu’il avait connu durant ses années au Foreign Office. « Tout à fait vulgaire », jugèrent ses amis. Fleming, qui n’en avait cure, était enchanté de son jouet.

1 Ce trait a été analysé par Umberto Eco dans ce qui demeure l’étude fondamentale sur la stylistique de Fleming : « Les structures narratives chez Fleming », dans De Superman au surhomme, traduction de Myriem Bouzaher, Grasset, 1993.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

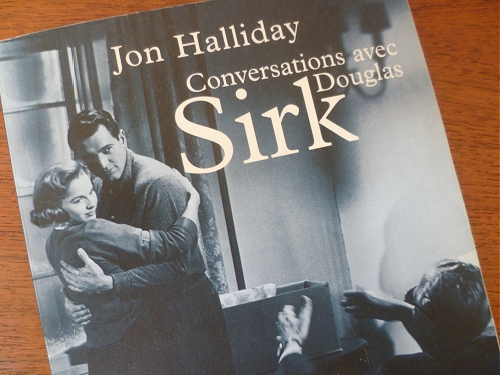

Sirk par lui-même

Passionnants entretiens de Douglas Sirk avec Jon Halliday. Sirk s’y montre, cela n’étonnera personne, un homme de grande classe, posé, très cultivé, d’une lucidité peu commune sur son travail et sa situation de cinéaste en Allemagne puis à Hollywood. Mais ce qui intéresse toujours dans les livres d’entretiens, ce sont les surprises. Ici, par exemple, l’amour de Sirk pour la vie au grand air (il exploitera même successivement deux fermes aux États-Unis durant ses années de vache maigre cinématographique), sa préférence pour les tournages en extérieurs, lui qui fut par excellence (mais par la force des choses, comprend-on) un cinéaste de studio et d’intérieurs.

Il y a aussi la révélation, pour moi toujours émouvante, de connexions inattendues entre des personnes qu’on admire mais qui campent sur des planètes si éloignées qu’on ne soupçonnait pas qu’elles puissent se rencontrer. Ainsi découvre-t-on l’admiration de Sirk pour Blake Edwards et Budd Boetticher. Ainsi apprend-on qu’il fut, au début des années 1920, l’élève de Panofsky à l’université de Hambourg.

J’ai subi aussi l’influence d’Erwin Panofsky, qui allait devenir ce grand historien d’art, et qui était à l’époque un de mes professeurs. J’ai été l’un des élus acceptés à son séminaire ; j’ai écrit, sous sa direction, un grand essai sur les rapports entre la peinture allemande médiévale et les représentations de miracles. Je dois beaucoup à Panofsky.

Panofsky fut à ma connaissance le premier historien d’art à s’intéresser avec sérieux et compétence au cinéma (cf. ici). Nul doute qu’il aurait approuvé, chez Sirk, la quête de valeurs cinématographiques distinctes des valeurs littéraires ou théâtrales, sa conception de la mise en scène comme torsion du scénario, sa recherche constante d’un fil conducteur plastique dans la lumière, les mouvements d’appareil, le jeu des acteurs et sa liaison au décor ; ou encore une déclaration comme celle-ci : « Les angles de prise de vue […] sont les pensées du metteur en scène. Les éclairages sont sa philosophie. »

Jon HALLIDAY, Conversations avec Douglas Sirk (Sirk on Sirk, 1971). Traduction de Serge Grünberg. Cahiers du cinéma, 1997.

Jon HALLIDAY, Conversations avec Douglas Sirk (Sirk on Sirk, 1971). Traduction de Serge Grünberg. Cahiers du cinéma, 1997.

Whit Stillman, du film au roman

Les Derniers Jours du disco est un film assez pâle de l’aimable Whit Stillman. C’est aussi un bon roman, tiré de son film par Stillman lui-même. Ce n’est pas le seul cas de novellisation écrite par le scénariste ou l’auteur-metteur en scène en personne. Au débotté, on songe au Troisième Homme de Graham Greene, à Gendarmes et voleurs de Donald Westlake, à l’Argent de poche et l’Homme qui aimait les femmes de François Truffaut. Il y a sûrement d’autres exemples. Mais le roman les Derniers Jours du disco se singularise par son dispositif narratif astucieux.

1. Le film racontait les aventures sentimentales d’un groupe de jeunes New-Yorkais des années 1980, gravitant autour d’un club disco à la mode. Parmi ces jeunes gens figurent Dez, gérant du club ; deux avocats, Tom et Josh ; Alice et Charlotte, qui font leurs premiers pas dans le monde de l’édition ; enfin Jimmy Steinway, qui travaille dans la publicité.

2. Le roman se présente comme le récit de l’histoire véridique ayant inspiré la fiction du film.

3. La narration à la première personne du roman est supposément confiée au vrai Jimmy Steinway, qui revisite vingt ans plus tard son cher passé, sa chère jeunesse.

4. Ledit narrateur, comme ses anciens amis, a vu le film les Derniers Jours du disco, inspiré de leur histoire vécue. Et il commente au passage le film et sa réception, les libertés qu’ont prises les scénaristes avec la réalité, et plus généralement les exigences narratives différentes suivant qu’on écrit un scénario ou un roman. Steinway a également eu accès au matériau préparatoire du film (en particulier les entretiens avec les différents protagonistes de l’aventure), ce qui justifie qu’il puisse raconter les épisodes dont il n’a pas été personnellement le témoin.

Bref, c’est un cas de mise en abyme comme je crois n’en avoir encore jamais rencontré, où la novellisation inclut dans le récit le film dont elle est la novellisation. Ajoutons qu’en confiant les rênes du récit à l’un des personnages de l’histoire, Stillman résout un problème crucial, celui du transfert du point de vue de la narration (d’une mise en scène cinématographique à un récit littéraire 1).

Les novellisations sont souvent des entreprises décevantes, pour une raison qu’a fort bien expliquée Alain Berenboom à propos de Graham Greene : « Un roman est un univers à lui tout seul. Alors qu’un scénario n’est qu’une des pièces du puzzle que formera le film terminé. […] Or, dans ses novellisations, Graham Greene ne parvient pas à donner un équivalent littéraire aux autres pièces du puzzle. Il fait un roman d’un seul des éléments, le scénario ou l’histoire et, à la lecture, il manque le reste. » Les Derniers Jours du disco fournit un contre-exemple à cette remarque très juste : ce n’est pas le livre qui paraît une réécriture appauvrie du film, c’est au contraire le film qui semble après coup une adaptation anémiée du roman, lequel est en tous points plus riche et plus complet. Les personnages y sont mieux développés, l’évolution de leurs relations en dents de scie plus fine et plus intelligible, le passage du temps plus sensible. Le feeling des années 1980 est mieux restitué : fin des années disco, avènement des yuppies, transformation du monde du travail, marquée par l’apologie de l’appât du gain et une vague de fusions-acquisitions qui se traduit par des licenciements de masse. Il n’est pas jusqu’à la musique, paradoxalement, qui ne soit plus tangible dans le roman : c’est dans le film qu’on l’entend – réduite à un fond sonore plutôt indifférencié –, mais c’est dans le livre qu’on perçoit son intérêt et la place qu’elle occupe dans la vie des personnages.

Le roman s’est mérité à bon droit le prix Fitzgerald en 2014 (l’auteur de Gatsby s’y trouve d’ailleurs cité, page 169). Stillman y restitue à merveille la mélancolie de ce moment où des vingtenaires faisant leurs débuts dans la vie active contemplent déjà leur jeunesse en train de s’enfuir.

1 Cf. à ce propos Jan Baetens, la Novellisation, Les Impressions Nouvelles, 2008.

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.

Whit STILLMAN, les Derniers Jours du disco, suivis d’un cocktail chez Petrossian (The Last Days of Disco, with Cocktails at Petrossian Afterwards, 2000). Traduction d’Olivier Grenot. Illustrations de Pierre Le-Tan. Tristram, 2014.

Le singe sanglant

Balaoo. Toujours, chez Gaston Leroux, cette vivacité de l’écriture, cette fièvre narratrice qui vous emportent. Balaoo constitue à certains égards une version simiesque du Fantôme de l’opéra et de la Poupée sanglante. Ces romans mettent en scène trois figures de parias aux marges de l’humanité : le défiguré, l’anthropopithèque, l’automate, amoureux sans espoir d’une blanche et pure créature qu’ils veulent ravir à la société des hommes, et dont l’amour déchaîne la pulsion meurtrière : tantôt par jalousie, tantôt pour protéger l’objet de leur passion. Balaoo et la poupée sanglante sont deux presque humains, traqués comme des bêtes. D’où le thème récurrent (sans blabla pontifiant, ce n’est pas le genre de la maison) de l’humanité de l’animal (ou de l’automate) opposée à la monstruosité de l’espèce humaine. Figure concomitante, celle du savant fou et démiurge raté.

Gaston LEROUX, Balaoo (1911). Repris dans le second volume des Aventures extraordinaires de Rouletabille, reporter, Bouquins-Laffont, 2001.

Gaston LEROUX, Balaoo (1911). Repris dans le second volume des Aventures extraordinaires de Rouletabille, reporter, Bouquins-Laffont, 2001.

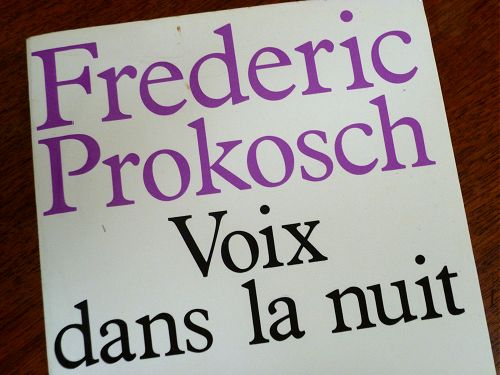

La chasse aux papillons

Frederic Prokosch (1908-1989) fut l’écrivain cosmopolite par excellence. Né dans le Wisconsin de parents autrichiens, il vécut entre les États-Unis et plusieurs pays d’Europe, s’adonna passionnément à la chasse aux papillons à l’instar de Nabokov, tâta de l’édition à petit tirage, remporta un championnat de squash à Paris, passa à tort pour un agent secret en Suède avant d’exercer brièvement, pour de vrai, cette activité en Espagne. En 1935, la parution de son premier roman, les Asiatiques, lui valut un succès d’estime qui lui ouvrit les portes du monde artistique et littéraire. C’est bien simple, il a rencontré tout le monde et ses mémoires, publiés à la fin de sa vie, composent une incroyable galerie de portraits : Alice Toklas et Gertrud Stein, Joyce et Pound, T. S. Eliot et William Auden, Gide et Colette, Karen Blixen, Norman Douglas, Peggy Guggenheim, Virginia Woolf, Giorgio De Chirico, Hemingway, Cyril Connolly, Sinclair Lewis, Malaparte, Malraux, les trois Sitwell, Nabokov, Somerset Maugham, Thomas Beechan, Hannah Arendt, Dylan Thomas, Edmund Wilson et l’on en passe.

Les premiers chapitres de Voix dans la nuit raniment les premières impressions de l’enfance : escapades solitaires le long des rivières et sur les collines du Wisconsin, visites chez ses parents de « célébrités » en la personne de Thomas Mann et de la danseuse Anna Pavlova. On est d’emblée conquis par le talent de prosateur de Prokosch, écrivain aux antennes ultra-sensibles qui sait admirablement restituer le frémissement d’un paysage, la vibration impalpable d’une ambiance. Qualités qui se retrouvent dans la suite du livre, où la plupart des chapitres s’articulent autour d’une rencontre avec chacun des personnages cités plus haut. Prokosch n’a pas son pareil pour épingler une silhouette comme il épinglait ses papillons, faire entendre la voix, le phrasé, le ton de la conversation de ses interlocuteurs, saisir pour ainsi dire l’aura, le rayonnement de leur personnalité.

Il s’est murmuré que le mémorialiste avait pris quelques libertés avec ses souvenirs et qu’il y entrait une bonne part de reconstruction a posteriori, sinon de pure imagination. À vrai dire, on s’en doute un peu à la lecture. Il est manifeste que tel récit de rencontre en condense plusieurs afin de lui conférer un surcroît d’intensité, que la chronologie a été aménagée pour donner au livre la courbe parfaite d’un itinéraire ; et l’on sourit de ce que Prokosch semble incapable de tourner un coin de rue sans tomber par hasard sur un grand écrivain. Néanmoins, ces portraits sont criants de justesse et le livre rend un accent de vérité essentielle, celui d’une vie réinventée par la littérature.

Frederic PROKOSCH, Voix dans la nuit (Voices. A Memoir). Traduction de Léo Dilé. Fayard, 1984.

Frederic PROKOSCH, Voix dans la nuit (Voices. A Memoir). Traduction de Léo Dilé. Fayard, 1984.

Trollope par lui-même

Que je puisse lire et être heureux en lisant, c’est pour moi une grande bénédiction. Aurais-je pu me rappeler, comme d’autres, ce que je lisais, j’aurais pu me dire instruit. Mais je n’ai jamais possédé cette faculté. Quelque chose subsiste toujours — quelque chose de vague et d’imprécis, mais tout de même suffisant pour me conserver le goût de continuer. J’incline à croire qu’il en va ainsi pour la plupart des lecteurs.

Anthony Trollope, Autobiographie (An Autobiography).

Traduction de Guillaume Villeneuve.

Aubier, « Domaine anglais », 1994.

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.

C’est à l’âge de dix-neuf ans, après une enfance pénible (déboires familiaux ; scolarité très malheureuse), que Trollope décroche un emploi modeste à la Grand Poste de Londres. À force de culot, d’abord, puis d’assiduité et de détermination, il parviendra à s’élever dans la hiérarchie jusqu’au grade d’inspecteur. Ces nouvelles fonctions lui vaudront d’être affecté en divers coins d’Irlande et d’Angleterre, puis de voyager en tournée d’inspection aux quatre coins de l’Empire britannique. Au passage, il mettra sur pied quelques réformes utiles destinées à améliorer la distribution du courrier : on lui doit notamment l’installation des fameuses boîtes aux lettres rouges, toujours en usage au Royaume-Uni. La quarantaine venue, il écrit et publie son premier roman, sans éveiller grand écho. Il lui faudra dix ans pour connaître le succès et devenir un des romanciers les plus lus de l’ère victorienne.

Si Trollope a entrepris, à la toute fin de sa vie, de rédiger son autobiographie professionnelle, c’est entre autres choses pour être utile aux jeunes aspirants romanciers. Il y va donc de ses conseils de vieux routier, ce qui nous vaut des remarques intéressantes sur la narration, la construction des personnages et l’art du dialogue. Il y insiste à plusieurs reprises, il fait peu de cas de l’inspiration et ne croit qu’à la régularité du travail. Lui-même s’astreignait à une discipline de fer en écrivant dix pages par jour en toute circonstance, qu’il se trouve à domicile ou en déplacement inconfortable pour une de ses tournées d’inspection postale. S’il terminait un roman au cours d’une de ses séances d’écriture quotidiennes, il commençait le suivant dans la foulée, pour remplir son quota de dix pages.

Dans le même ordre d’idées, il détaille par le menu ses négociations avec les éditeurs pour obtenir les meilleures conditions commerciales et va jusqu’à fournir, en fin de volume, la liste complète de ses œuvres avec en regard le montant des droits d’auteur perçus pour chacun de ses livres. On pourra froncer les sourcils et juger qu’il s’agit là d’une attitude de petit boutiquier ; mais on pourra tout au contraire trouver cette approche des plus rafraîchissante, en regard du cliché romantique de l’artiste travaillant pour la gloire dans sa tour d’ivoire, qui avait cours en son temps et n’a pas disparu de nos jours.

Trollope considère son travail avec un mélange d’orgueil pour sa réussite et de modestie (il se dépeint comme un artisan en se plaçant sur le même pied qu’un ébéniste ou un cordonnier). S’il n’est pas toujours tendre avec ses confrères dont il discute dans un chapitre les mérites et les faiblesses, c’est avec le même détachement lucide qu’il analyse les qualités et les défauts de ses propres livres, ne dissimulant pas plus ses ratages que ses réussites. Au surplus, il ne se fait aucune illusion quant au sort que la postérité réservera à son œuvre aussitôt qu’il aura quitté ce monde.

La postérité, en l’occurrence, lui a joué un tour à sa façon. Il y a deux manières pour un écrivain de tomber dans l’oubli. La première est de n’avoir connu aucun succès de son vivant : inconnu vous étiez, négligé vous serez. La seconde est d’avoir eu trop de succès, si bien que la génération suivante de lecteurs vous remise illico au grenier comme une chose poussiéreuse, au même titre que les meubles et les vêtements démodés de ses parents. C’est cette aventure qui est arrivée à Trollope, dont le purgatoire aura duré trois bons quarts de siècle, avant sa réhabilitation au premier rang des écrivains victoriens.

Anthony Trollope dans Locus Solus

Installée à Guernesey vers 1852 sur la recommandation d’Anthony Trollope, une des plus anciennes boîtes aux lettres encore en service au Royaume-Uni.

Cancans à l’heure du thé

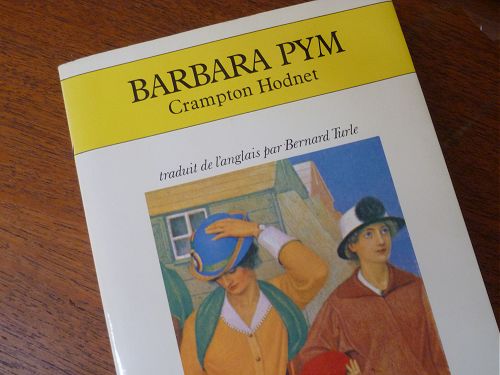

À l’instar de Molly Keane, Barbara Pym connut une curieuse carrière littéraire en deux temps : six romans publiés avec succès dans les années 1950, puis une traversée du désert de seize ans, ses manuscrits se voyant refusés par tous les éditeurs qui la jugeaient démodée ; enfin un come-back triomphal à la fin des années 1970, avec quatre nouveaux romans qui la consacrèrent outre-Manche comme « l’écrivain le plus sous-estimé de notre siècle ».

Pym est la quintessence de la romancière anglaise. Ses livres sont remplis de presbytères et de jardinets, de vicaires et de vieilles filles, de kermesses paroissiales et de ventes de charité, de sous-entendus perfides et de commérages échangés à l’heure du thé : utterly delightful, quoique les existences bornées qui sont dépeintes soient objectivement déprimantes. À côté de cette veine provinciale, un autre ensemble de ses romans se situe dans le landerneau universitaire (Moins que des anges, Une question purement académique), petit monde que Pym connaissait bien de par son travail de secrétaire de rédaction d’une revue d’anthropologie. Parfois, ces deux veines se croisent : ainsi dans Jane et Prudence, qui narre l’amitié d’une souris des villes et d’une souris des champs ; l’une, Prudence, secrétaire à Londres d’un savant professeur, et l’autre, Jane, femme d’un pasteur de village.

D’un roman à l’autre, la peinture de mœurs oscille entre l’humour en demi-teintes et le profond cafard (ainsi dans le déchirant Quatuor d’automne, qui narre les destins croisés de quatre collègues de bureau à la veille de la retraite). Pym excelle en particulier à instiller un sous-texte insidieux derrière l’insignifiance trompeuse des péripéties. Un motif récurrent : la liaison impossible entre personnes que sépare la différence d’âge ou d’orientation sexuelle, ou les deux : par exemple, l’attirance forcément sans espoir d’une quinquagénaire pour un jeune homosexuel dans La douce colombe est morte. René de Ceccaty parle à ce propos de l’« ambiguïté d’une sexualité abstraite et nécessairement insatisfaisante », un trait qui rapproche Pym de Henry James 1.

Crampton Hodnet, l’un de ses premiers romans, appartient à sa veine la plus légère. On y suit, à Oxford dans les années trente, le temps d’une année académique, les progrès en dents de scie de deux idylles inconvenantes qui font causer dans les chaumières : l’une entre un professeur quinquagénaire et son étudiante, l’autre entre un vicaire et une demoiselle de compagnie. On y observe avec amusement les rites sociaux d’une ville universitaire, aussi cancanière qu’un village de province. Lecture de fin d’année idéale, sous le plaid, la théière à portée de la main.

1 Jean Borie avait consacré un essai formidable au Célibataire français (Flaubert, Huysmans, les Goncourt). Il y aurait une étude comparable à écrire sur les écrivains célibataires anglais : Jane Austen, Henry James, Barbara Pym…

Barbara PYM, Crampton Hodnet. Traduction de Bernard Turle. Fayard, 1986, rééd. 10/18, 1994.

Barbara PYM, Crampton Hodnet. Traduction de Bernard Turle. Fayard, 1986, rééd. 10/18, 1994.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

Ian FLEMING, The Man with the Golden Typewriter. Ian Fleming’s James Bond Letters. Bloomsbury, 2015, 391 p.

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.

Parue à titre posthume en 1883, l’autobiographie d’Anthony Trollope fit quelque tort à sa réputation. C’est qu’il y enfreint sans ambages, avec ce genre de franchise qui passe aisément pour du cynisme, quelques tabous entourant la réalité du métier d’écrivain. Il refuse de prendre la pose du créateur tourmenté par les affres de l’inspiration. Il ne cache pas avoir embrassé sur le tard la carrière de romancier pour arrondir ses fins de mois (suivant en cela l’exemple de sa mère Frances Trollope), en marge de son activité d’employé des Postes.