Ce qu’ils lisent

Dans le train Liège-Namur

- Un quadragénaire lit… quoi ? mystère. D’après le bout de couverture aperçu lorsqu’il range son livre pour descendre à Huy, il s’agit d’un thriller paru au Livre de Poche, signé peut-être Robert Ludlum ou Ken Follett.

- La dame en face de moi mange une banane en lisant un roman sentimental de la collection « Nous deux », Une étrange amitié.

- Plus loin, un trentenaire s’accroche à Piège pour Cendrillon de Sébastien Japrisot.

- Il y a trois autres lectrices dans le wagon, dont l’une a délaissé l’ouvrage en cours pour contempler le paysage.

Namur

- Sur un banc de la gare, entourée de valises encombrantes, une jeune femme s’aguerrit en parcourant un Manuel de survie.

- Devant la gare, une blonde lit debout J’habite en bas de chez vous de Brigitte. Quand le feu passe au vert, elle suit le mouvement des piétons sans quitter son livre des yeux. Cinq cents mètres plus loin, au bout de la rue Godefroid, elle lit toujours, et disparaît à droite dans la rue de Bruxelles.

Dans le train Namur-Liège

- Une jeune femme dans un ensemble gris souris est plongée dans Sur le bord de la rivière Piedra de Paulo Coelho.

Les parapets du ciel

Barnabooth et Putouarey quittent Saint-Martin. Au détour de la route, en même temps que la plaine émilienne se dévoile d’un coup aux yeux des voyageurs, c’est un poème en prose qui surgit dans la narration :

Nous avons fait la route à l’intérieur de la voiture, recueillant le paysage à mesure, à travers les grandes glaces de custode. Nous redescendions la route déjà connue, traversions le Borgo, suivions des tournants, et des pentes vers Serravalle. Au-dessous de nous s’étendait la plaine émilienne, le pays d’abondance où tous les plaisirs du monde nous faisaient signe, s’annonçant de proche en proche notre arrivée, et où de grandes joies immobiles nous regardaient venir, fixement. Nous nous laissions tomber dans ce bleu illimité ; nous glissions sans heurt le long des parapets du ciel.

Valery Larbaud, Journal intime d’A.O. Barnabooth

Ce qu’ils lisent

Liège-Guillemins

- Quai n°3, un homme attend le train en lisant debout H2O de Patric Nottret.

Dans le train Liège-Bruxelles

- Une sexagénaire germanophone dont l’air pincé contredit la tenue de mamie cool (pull marin, jeans et baskets) a posé sur sa tablette Der Längste Tag d’Ann Cleeves (« Best-seller », proclame un autocollant rouge apposé sur la couverture), auquel elle préfère la lecture d’un magazine du genre Ciné-Revue.

Bruxelles

- Station Rogier, un quadragénaire patiente dans une file d’attente en lisant le septième tome de Harry Potter, Harry Potter en de Relieken van de Dood.

- Assise dans le tram 4, une trentenaire à l’élégance bohème (demi-lunettes et veste de velours côtelé marron d’où dépasse un grand foulard chamarré noir) entame la page 414 des Morts de la Saint-Jean de Henning Mankell. Elle descend à Lemonnier.

- Mon jeune voisin du tram 3 s’absorbe dans la lecture d’Esclavos de la libertad ; los Archivos literarios del KGB de Vitali Shentalinski. Le nom d’Ilya Ehrenbourg y est plusieurs fois cité, ainsi que la Nouvelle Revue française.

- Une rame de métro se dirigeant vers Simonis emporte un lecteur de The Grapes of Wrath de Steinbeck, dans une édition Penguin. Il porte une chemise à carreaux.

En face de moi, un monsieur fort bien mis veut tout savoir sur les Réseaux et digère pour ce faire la prose illustrée de diagrammes d’un certain Hayden Matt, publiée dans la collection « Le tout en poche ». « Étendez votre LAN », lui enjoint le chapitre 6 de la IIe partie (« Les concepts de base »), qui traite aussi des « réseaux WAN ». Nous voilà bien avancés.

- Sur le quai du métro Gare centrale, un amateur de fantasy aux cheveux courts gris fer semble apprécier la Trilogie des joyaux de David Eddings.

Gare centrale

- Les statistiques enseignent que les femmes lisent bien davantage que les hommes. L’échantillon humain réuni sur les quais mitoyens n° 3 et 4 de la Gare centrale en fait la démonstration écrasante. Entre 16 h 45 et 17 h 01, on y dénombre en effet :

1. Une trentenaire châtain clair lisant un polar de Michael Connelly dans une édition de poche anglaise (sa main nous en a caché le titre).

2. Une jeune femme goûtant le Noir Secret de Brenda Novak.

3. Un tout petit bout de femme (malgré ses talons hauts) plongée dans le Pigeon de Patrick Süskind.

4. Une adolescente picorant avec grâce dans Mind the Gap, poems from an American in London de Robert Hamblin.

5. Une lectrice de The Shadow of the Wind de Carlos Ruiz Jafon.

6,7. Une dame tenant en main Liefde in tijden van cholera de García Márquez qui monte dans le train de Courtrai, où une autre femme assise côté fenêtre lit Dit is het begin de Sean French.

8. Une jeune femme éprise de sagas historiques dévorant le Temps des rêves de Diana Gabaldon (nous la reverrons dans le train).

- Deux membres de la gent masculine sauvent l’honneur. Un adolescent monté en graine déambule en lisant le Dernier Continent de Terry Pratchett, qui le laisse bouche bée. Un homme en gabardine s’est assis quasiment par terre et, lunettes relevées sur le front, entame l’Argent de Zola dans une vieille édition de poche.

Dans le train Bruxelles-Liège

- Un lecteur de Dumas, ça fait toujours plaisir. C’est un jeune homme qui lit Vingt ans après.

Liège-Guillemins

- Dans le flot humain s’acheminant vers les arrêts d’autobus, nous retrouvons l’ado lecteur de Pratchett, toujours marchant, toujours lisant – toujours épaté. Voilà un livre assurément dont on ne peut s’arracher.

- Sous l’abribus, nous demandons un renseignement inutile à un trentenaire pour lire le titre du livre qu’il tient en main. Il s’agit du Clan des Otori de Lian Hearn.

Ken Vandermark

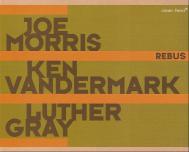

À moins de disposer de loisirs et de phynance illimités, suivre Ken Vandermark à la trace relève de la mission impossible. Fer de lance du renouveau de la scène chicagolaise, compositeur, poly-instrumentiste et chef de bande – mais bien moins leader en l’occurrence que meneur de jeu –, ce splendide quadragénaire anime ou participe à une quarantaine de groupes et de « projets » (c’est presque un gag) aux effectifs les plus variés : les uns ne connaissant qu’une existence ponctuelle, les autres à présent bien établis dans la durée, tel le Vandermark 5, sa formation la plus régulière, et peut-être le combo qu’on associera dans trente ans aux années 1990-2000, comme on associe les Jazz Messengers aux années 1950 et le second quintette de Miles à la décennie suivante.

Généreuse et tonique, la musique de Vandermark est un heureux carrefour dont la principale avenue reste le jazz, mais vers où convergent rock, rhythm’n’blues, free caressant ou torrentueux, et jusqu’aux contrepoints subtils de la West Coast, dans une synthèse hautement personnelle et jubilatoire. Un exemple parmi d’autres ? L’album 13 Cosmic Standards, qui alterne des compositions de Sun Ra et de George Funkadelic Clinton (il fallait y penser, et ça marche !). Là où d’autres refont le même disque chaque année, il est peu de musiciens aujourd’hui à proposer pareille variété de climats ; peu à couvrir un spectre d’une telle amplitude, depuis la composition la plus élaborée jusqu’à l’improvisation la plus radicale. Et l’on n’en voit pas d’autres pour fondre organiquement en un seul creuset le sérialisme d’un Evan Parker et la puissante assise rythmique d’un ténor musclé à la Eddie Lockjaw Davis. Vandermark, sans jeu de mots, connaît la musique. Cependant, la liste invraisemblable des dédicataires de ses pièces – qui va de Shelly Manne à Cecil Taylor en passant par Herbie Nichols et Pee Wee Russell, Stan Getz et Julius Hemphill, Albert Ayler et Witold Lutoslawski… – ne dessine ni un palmarès ni le programme d’études du parfait petit postmoderne. Elle est plus proche d’un inventaire festif à la Prévert, et témoigne qu’on peut payer un tribut paradoxal à la tradition sans cesser d’aller de l’avant.

Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une discographie kolossale, marquée néanmoins par une constance d’inspiration remarquable. La médiocrité en est tant qu’à présent absente, s’il s’y rencontre des séances plus inégales, des baisses de régime inévitables. 4 Corners, son précédent disque sur le jeune label portugais Clean Feed, m’avait laissé sur ma faim. Malgré la qualité des participants (Magnus Broo, Adam Lane, Paal Nilssen-Love), on restait sur l’impression d’un free-bop point désagréable mais tournant quelque peu à vide [1]. Rien de tel en revanche avec Rebus, enregistré pour le même label, avec Joe Morris (guitare) et Luther Gray (batterie). Alors que le titre de l’album, décliné au fil de six morceaux compacts et comme gorgés d’informations musicales (Rebus 1, 2, 3, 4,…), semble annoncer un climat d’abstraction aride, le trio séduit au contraire par son immédiateté. Joe Morris, c’est un Derek Bailey dont le discours en spirale serait plus charnellement enraciné dans le jazz, tandis que, même dans un contexte d’improvisation libre, Vandermark ne cesse d’être un ténor énergique nourri de hard-bop et de rhythm’n’blues. Leur mobilité n’a d’égale que leur sens de la nuance, leur réactivité fait qu’ils se devinent et bifurquent au quart de tour, comme un vol de bourdons vibrionnant à partir d’un noyau de notes et de textures inlassablement explorées.

Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une discographie kolossale, marquée néanmoins par une constance d’inspiration remarquable. La médiocrité en est tant qu’à présent absente, s’il s’y rencontre des séances plus inégales, des baisses de régime inévitables. 4 Corners, son précédent disque sur le jeune label portugais Clean Feed, m’avait laissé sur ma faim. Malgré la qualité des participants (Magnus Broo, Adam Lane, Paal Nilssen-Love), on restait sur l’impression d’un free-bop point désagréable mais tournant quelque peu à vide [1]. Rien de tel en revanche avec Rebus, enregistré pour le même label, avec Joe Morris (guitare) et Luther Gray (batterie). Alors que le titre de l’album, décliné au fil de six morceaux compacts et comme gorgés d’informations musicales (Rebus 1, 2, 3, 4,…), semble annoncer un climat d’abstraction aride, le trio séduit au contraire par son immédiateté. Joe Morris, c’est un Derek Bailey dont le discours en spirale serait plus charnellement enraciné dans le jazz, tandis que, même dans un contexte d’improvisation libre, Vandermark ne cesse d’être un ténor énergique nourri de hard-bop et de rhythm’n’blues. Leur mobilité n’a d’égale que leur sens de la nuance, leur réactivité fait qu’ils se devinent et bifurquent au quart de tour, comme un vol de bourdons vibrionnant à partir d’un noyau de notes et de textures inlassablement explorées.

Joe MORRIS / Ken VANDERMARK / Luther GRAY, Rebus. Clean Feed (2007).

Joe MORRIS / Ken VANDERMARK / Luther GRAY, Rebus. Clean Feed (2007).

1. Pour un avis plus favorable, lire la chronique du Grisli.

Discographie vandermarkienne très sélective :

Barrage Double Trio : Utility Hitter (Quinnah)

Vandermark 5 : Target or Flag ; Airport for Lights ; Simpatico ; Elements of Style, Exercices in Surprise (Atavistic)

School Days : In Our Time ; Crossing Division (Okkadisk)

NRG Ensemble : Bejazzo Gets a Face Lift (Atavistic)

Joe McPhee/Ken Vandermark : A Meeting in Chicago (Okkadisk).

Aaly Trio + Ken Vandermark : Stumble (Wobbly Rail)

Steelwool Trio : International Front (Okkadisk)

Spaceways Incorporated : 13 Cosmic Standards (Atavistic)

Sound in Action Trio : Design in Time (Delmark)

Intactes et minuscules

Dans les livres d’occasion, on trouve des pense-bêtes, des billets de métro ou de cinéma ayant servi de signets, des coupures de presse, des listes d’épicerie, et même des feuilles d’arbres mises à sécher entre deux pages : émouvantes broutilles « intactes et minuscules », traces d’intimité, secrets qui vous prennent à témoin. Dans les ouvrages de bibliothèque, on trouve parfois ces vestiges d’une époque révolue que sont les fiches d’emprunt.

La fiche est une Madeleine. Elle réveille le souvenir de nos premières visites à la bibliothèque de quartier (la mienne était située au-dessus de la caserne de pompiers), le rituel mystérieux et fascinant des coups de tampon sonores (poum-poum), l’odeur d’encre et de vieux papier, le ballet des fiches quittant les livres pour un casier en bois posé sur le comptoir, puis les retrouvant au retour des ouvrages empruntés.

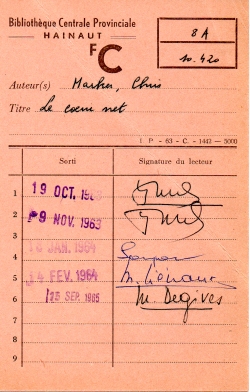

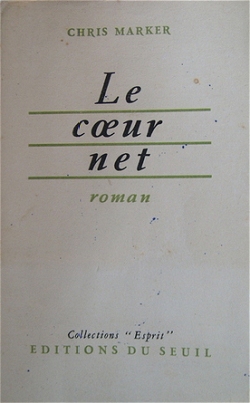

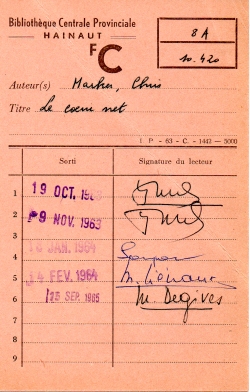

Mais la fiche oubliée est surtout riche d’enseignements sur la circulation et donc la vie des livres. Ainsi cet exemplaire du Cœur net de Chris Marker (Seuil, 1949), lu par quatre personnes en trois ans, n’avait plus été emprunté depuis le 15 septembre 1965, jusqu’à ce que ma demande auprès du prêt interbibliothécaire ne le tire du rayon où il sommeillait, à la Bibliothèque centrale provinciale du Hainaut. Ils suscitent décidément bien peu de curiosité, les débuts de romancier de Marker.

L’art de la récup’

Dans l’immédiat après-guerre, le souci principal des éditeurs était la pénurie de papier. Les premières publications du Club français du livre furent imprimées sur du papier à cartouches récupéré dans les stocks militaires : un tendre Alfa vert d’eau.

Pierre Faucheux, Écrire l’espace. Robert Laffont, 1978.

Pierre Faucheux, le magicien du livre. Cercle de la Librairie, 1995.

Ici est ailleurs

L’autre matin, lorsque je suis sorti de l’hôtel, dans l’air frais, un peu brumeux devant une mer calme et grise, un Vésuve légèrement voilé, sur une via Partonope luisante d’asphalte poli par les pneumatiques, et vide, avec des rues qu’on sentait larges et vides tout à l’entour, et une station de taxis bien rangés au coin de la via Santa-Lucia, et quelques passants « de luxe » et quelques guides et chauffeurs idem à distance respectueuse des portes des hôtels, – j’ai songé aux grands quartiers de Londres à la même heure quasi matinale ; Grosvenor Square ou Picadilly transportés ici, et au lieu du Green Park, le Golfe de Naples. C’était le même air, le même silence de choix […]

Valery Larbaud, Journal, 24 février 1932.

Les flâneurs des villes connaissent bien cet effet de surimpression. On se croyait à Bruxelles et soudain, un parfum dans l’air, une rue entraperçue, un changement de lumière sur les façades vous transportent en un éclair à Londres ou à Lisbonne.

Plus étonnant est le déplacement mental dont fait état Jacques Réda, à l’occasion de retrouvailles longtemps différées avec la rue du Borrégo, puisqu’il a la vertu singulière de le transporter en un lieu où il n’a jamais mis les pieds : une Trieste imaginaire plus réelle que la vraie, un ailleurs dérobé qui ne cesse pourtant d’être enclos ici. Soudain, c’est à André Hardellet que l’on songe, lui qui savait comme aucun autre, dans les interstices du paysage urbain, détecter les passages secrets de la réalité.

Et juste à ce moment j’aperçois, au-delà de la rue du Télégraphe, un autre « détail » dont l’oubli me paraît beaucoup plus surprenant. Il s’agit d’un considérable vieux massif d’habitation en briques d’un jaune grisâtre, et de cette dignité taciturne dont font preuve, sur les photos 1900, les groupes d’ouvriers d’ateliers et de sorties d’usine. Toutefois c’est un des détails de ce détail dont aussitôt je me préoccupe – et le voici, tel qu’il a plus d’une fois repris pour moi une consistance mentale fugitive, mais de moins en moins lié à la rue du Borrégo. Je revoyais donc les chambranles anormalement hauts, les hautes vitres entièrement doublées de poussière des magasins qui, le long de la chaussée, se succèdent dans les avant-corps des bâtiments. La couche de poussière s’est épaissie, mais ils sont toujours là et, aussi extravagant que cela paraisse, c’est à Trieste que je pense en les découvrant à nouveau. Pourquoi Trieste, je n’en sais rien. Je sais que ce ne peut être une autre ville, bien que je n’y sois jamais allé. Je ne dirais même pas que je suis convaincu de l’existence, à Trieste, de magasins pareils à ceux-là : en les regardant, je me trouve dans la rue de Trieste où ils existent, où je devine autour d’eux tout un quartier ancien de ce port de l’Adriatique, comme si j’appréhendais ce qui vit muettement derrière les poèmes de Saba. J’ai essayé de les transférer à Marseille, à Dublin, à Gênes, à Hambourg, à Lisbonne : ça ne marche pas ; je retombe toujours à Trieste. Arriverait-on à me démontrer qu’il n’y a là-bas rien de semblable à ces magasins, ce ne serait pour moi qu’une preuve supplémentaire de la justesse de mon intuition. Il ne faut pas les chercher à Trieste puisqu’ils sont rue du Borrégo, mais en un point de cette rue qui appartient à la réalité actuelle d’un passé perdu de Trieste.

Jacques Réda, Le vingtième me fatigue. La Dogana, 2004.

Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une

Conséquemment, l’homme se trouve à la tête d’une  Joe MORRIS / Ken VANDERMARK / Luther GRAY, Rebus. Clean Feed (2007).

Joe MORRIS / Ken VANDERMARK / Luther GRAY, Rebus. Clean Feed (2007).