Libre promenade

La veille, Christian Bourgois et moi avions couru quelques librairies, feuilletant d’incroyables gravures et des tirages rares. L’amour des livres est qu’il y a en nous de plus subtil et de plus tenace. Un livre, cela se dévore et se hume, c’est un parfum qui est une nourriture, une odeur qui est un incendie. […]

Il conviendrait de s’interroger sur la singulière union de l’absence et de la permanence, de la mémoire et de l’oubli, puis, d’une façon générale, sur le peuplement des terres, les mécanismes de la lecture, le rangement des livres, l’invention des images, les libertinages de la raison, les incertitudes du réel et les perversions du songe.

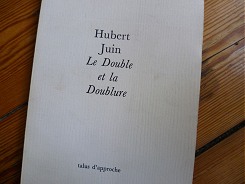

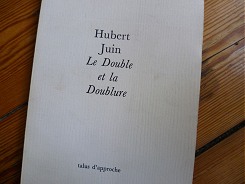

On est heureux d’avoir mis la main sur ce livre d’Hubert Juin, paru en 1981 au Talus d’approche dans une maquette de Pierre Faucheux. Livre inclassable, on aurait dit autrefois : recueil de mélanges, où s’entrelacent inextricablement le réel et l’imaginaire, l’autobiographie réinventée et l’essai. Juin s’adonne à un libre vagabondage dans sa bibliothèque et ses lectures, qui étaient colossales ; ranime les images d’une enfance rurale à Athus, où se cristallisa déjà son rapport aux livres, au langage et à la poésie ; s’invente un double, Théodore, sans doute en souvenir du bibliophile de Nodier, ou bien se met en scène écumant les bouquinistes en compagnie de Christian Bourgois. On va des grilles de mots croisés de Robert Scipion à Patrice de la Tour du Pin, en passant par Ovide, Pic de la Mirandole et Pierre Louÿs, sans oublier Feuillet de Conches qu’on ne connaissait pas (1798-1887, érudit et collectionneur, auteur de Causeries d’un curieux). La promenade réveille à chaque coin de rue le fantôme des écrivains aimés. Ailleurs, Juin écrivait en substance qu’une bibliothèque n’est jamais immobile ; elle est vivante et peuplée, et se modifie du même pas que nous. Ce livre en fait l’illustration.

Un destin musical

Le destin des écrivains à la chaîne m’a toujours fasciné : nègres professionnels, auteurs de romans Harlequin, pornographes de troisième zone dont Westlake chanta les déboires et autres forçats de l’Underwood égarés dans la jungle des pulps1. Comment ces soutiers de la littérature vivent-ils leur métier, comment y trouvent-ils leur compte, comment parviennent-ils malgré tout, pour le dire pompeusement, à se « réaliser comme écrivains » ? On méprise cette littérature industrielle, mais essayez d’écrire un polar de gare en quinze jours et nous en reparlerons. J’ai pour ces artisans modestes et capables plus d’estime, sinon d’admiration, que pour le blanc-bec qui publie à la rentrée un premier roman autobiographique et parle sans rire de « son œuvre ».

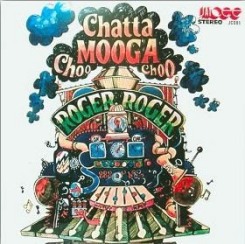

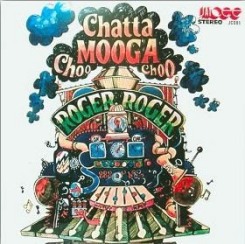

De même, les musiciens. Y songez-vous parfois dans le métro ou à l’aéroport, tandis que les haut-parleurs déversent leur sirop insipide ? Cette musique d’ameublement, il a bien fallu que des gens la composent et l’arrangent, que d’autres l’exécutent. Que se passe-t-il dans la tête du troisième violon qui interprète de la soupe d’ascenseur ? J’y repensais en écoutant hier matin la chronique de Pierre Charvet consacrée à Roger Roger (ce n’est pas un pseudo !). Compositeur, instrumentiste, orchestrateur et accompagnateur né dans une famille de musiciens, Roger Roger (1911-1995) présente le cas singulier d’un musicien de talent s’accomplissant dans l’anonymat de partitions fonctionnelles auxquelles il sut malgré tout imprimer sa personnalité et son humour. Il débuta au music-hall, à la radio et au cinéma (on lui doit la musique des pantomimes des Enfants du paradis), avant de devenir un des princes de la musique d’illustration : interludes, jingles radiophoniques, musique de fond pour actualités, musiques de genre et d’ambiance réunies dans des bibliothèques sonores où venaient piocher les producteurs pour habiller feuilletons et documentaires — tous ces airs qui vous traînent et vous reviennent mystérieusement dans l’oreille sans qu’on puisse en identifier la source ni le compositeur. Pasticheur hors pair maîtrisant tous les styles, toujours en quête de sons inédits, Roger Roger se passionnait pour les nouvelles technologies, s’intéressa aux synthétiseurs, installa chez lui un studio d’enregistrement et devint dans les années 1960 un pionnier de l’électro-pop sous le pseudonyme de Cecil Leuter. Charvet raconte tout cela très bien.

De même, les musiciens. Y songez-vous parfois dans le métro ou à l’aéroport, tandis que les haut-parleurs déversent leur sirop insipide ? Cette musique d’ameublement, il a bien fallu que des gens la composent et l’arrangent, que d’autres l’exécutent. Que se passe-t-il dans la tête du troisième violon qui interprète de la soupe d’ascenseur ? J’y repensais en écoutant hier matin la chronique de Pierre Charvet consacrée à Roger Roger (ce n’est pas un pseudo !). Compositeur, instrumentiste, orchestrateur et accompagnateur né dans une famille de musiciens, Roger Roger (1911-1995) présente le cas singulier d’un musicien de talent s’accomplissant dans l’anonymat de partitions fonctionnelles auxquelles il sut malgré tout imprimer sa personnalité et son humour. Il débuta au music-hall, à la radio et au cinéma (on lui doit la musique des pantomimes des Enfants du paradis), avant de devenir un des princes de la musique d’illustration : interludes, jingles radiophoniques, musique de fond pour actualités, musiques de genre et d’ambiance réunies dans des bibliothèques sonores où venaient piocher les producteurs pour habiller feuilletons et documentaires — tous ces airs qui vous traînent et vous reviennent mystérieusement dans l’oreille sans qu’on puisse en identifier la source ni le compositeur. Pasticheur hors pair maîtrisant tous les styles, toujours en quête de sons inédits, Roger Roger se passionnait pour les nouvelles technologies, s’intéressa aux synthétiseurs, installa chez lui un studio d’enregistrement et devint dans les années 1960 un pionnier de l’électro-pop sous le pseudonyme de Cecil Leuter. Charvet raconte tout cela très bien.

1. Pour reprendre le titre des mémoires de deux d’entre eux : Frank Gruber, Dans la jungle des pulps (Encrage) dont on recommande la lecture plaisante et instructive ; et Gilles Morris-Dumoulin (alias Vic Saint-Val), le Forçat de l’Underwood (Manya), livre sur lequel je désespère de mettre la main.

Le péché d’anachronisme

Un sentiment fréquemment ressenti à la lecture de biographies, ou face à des polémiques d’historiens.

Bruxelles, 3 février [2010]

Jan Baetens me transmet un article d’Edward Baring qui vient de paraître dans Critical Inquiry : « Liberalism and the Algerian War : the Case of Jacques Derrida ». Enfin, un texte réellement informé. Baring s’appuie principalement sur la longue lettre envoyée par Derrida à Pierre Nora en 1961, peu après la parution du livre les Français d’Algérie, un document passionnant auquel j’accorde moi aussi une large place. Mais il en fait le point de départ d’une fine analyse politique.

Je n’ai qu’une seule critique, mais elle n’est pas mince : le jugement rétrospectif, ou si l’on préfère le péché d’anachronisme. Reprocher à Derrida, fût-ce implicitement, de n’avoir pas signé le Manifeste des 121 en 1960, c’est commettre une double erreur : oublier qu’il n’était alors qu’un jeune agrégé inconnu (et de surcroît dépressif) à qui nul n’aurait songé à demander sa signature ; ignorer que, tant que les siens vivaient en Algérie, il aurait été irresponsable de les mettre à ce point en danger.

Ces jugements sévères, dans l’après-coup, sont l’un des symptômes les plus agaçants du politically correct. Mais ils constituent aussi un des travers réguliers des biographes : il est si facile, quand l’Histoire a rendu son verdict, de savoir ce qu’il aurait fallu faire ; il est si confortable d’avoir raison, au conditionnel passé.

Benoît Peeters, Trois Ans avec Derrida, Flammarion, 2010.

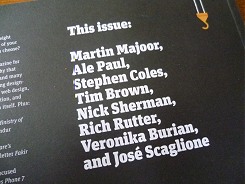

8 Faces

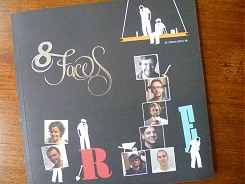

Huit typographes, créateurs de caractères ou graphistes évoquent leur parcours, leur conception du métier, leurs pronostics sur ses développements futurs. En point d’orgue à l’entretien, chacun présente ses huit polices de caractères préférées, celles qu’il emporterait sur l’île déserte. Tel est le principe de la revue anglaise 8 Faces, fondée l’année dernière par Elliot Jay Stocks. Une manière simple et vivante de lever un coin du voile sur les arcanes et les débats en cours de la typographie contemporaine, avec ceux qui la font. Le niveau des échanges les rend propres à intéresser aussi bien les professionnels que les modestes typomanes amateurs.

Le premier numéro de 8 Faces, tiré à mille exemplaires et mis en vente sur internet durant l’été 2010, avait été épuisé en moins de deux heures (!), à la stupéfaction de son fondateur. Il n’est plus disponible qu’en PDF. Le deuxième numéro est paru en décembre 2010. Signe des temps, il y est beaucoup question de la typo sur le web, sujet qui paraît fort exciter tout ce petit monde.

Question

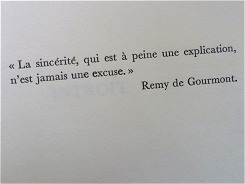

Quelqu’un serait-il en mesure d’identifier cette police de caractères, assez en vogue dans les années 1970, notamment sur les couvertures de livres de poche anglais ? Merci d’avance.

P.-S. : scénarisé par Arthur Hopcraft, Tinker Tailor Soldier Spy (1979) est l’adaptation aussi intelligemment fidèle que possible de ce qui reste à mes yeux le chef-d’œuvre de John le Carré. Inévitablement, la construction enchevêtrée du roman se trouve quelque peu aplanie 1 — construction « en oignon 2 » typique de le Carré, où chaque couche de demi-vérité dissimule de nouvelles sous-couches de mensonges par omission, où le travail d’enquête, constamment nourri de songeries et de réminiscences d’un passé douloureux, n’est jamais loin de l’autoanalyse, où l’on s’enfonce à tâtons dans un labyrinthe tout à la fois spatial (« Il le guida ensuite le long de toute une succession de couloirs et d’escaliers jusqu’au garage en sous-sol où il avait dissimulé la voiture destinée à assurer leur fuite avec les passeports ») et mental (« De vastes perspectives de duplicité s’ouvraient devant lui. Ses amis, ses amours, même le Cirque 3, se rejoignaient et se refermaient en intrigues aux dédales infinis »). Mais si certains arrière-plans de l’intrigue s’estompent, le filmage très téléfilm britannique et la pauvreté manifeste du budget concourent paradoxalement à recréer l’atmosphère plombée du roman, son climat de paranoïa feutrée, sa peinture antispectaculaire du monde du renseignement : monde terne et sans prestige, fait d’un travail ingrat et répétitif, de dossiers entassés dans des archives poussiéreuses, de planques interminables, de rendez-vous dans des chambres d’hôtel aux papiers peints affreux, de conciliabules de couloir où chacun épie ses collègues et se sait surveillé par eux, de maisons délabrées où l’on cuisine patiemment des ex-agents. Monde claustrophobe en un mot, où l’on passe continuellement d’un lieu clos à un autre ; monde surtout gangrené de l’intérieur, comme toute institution, par sa pesanteur technocratique et ses querelles intestines de pouvoir. Les services secrets britanniques et leurs homologues soviétiques, engagés dans une guerre d’intox réciproque, se présentent à cet égard comme le parfait symétrique l’un de l’autre de part et d’autre du Rideau de fer (l’un des romans les plus lugubres de le Carré ne s’intitule pas pour rien The Looking-Glass War, le Miroir aux espions, titre programmatique de toute sa période guerre froide, et Robert Littell prendra sa suite avec les constructions circulaires du Transfuge et de la Boucle).

Alec Guinness, tout le monde l’a dit, campe un George Smiley idéal, en jouant magistralement de ses silences, d’une lenteur qui rappelle par moments celle de Peter Sellers dans Being There, et d’un regard myope derrière des lunettes trop grandes : c’est une taupe, en somme, qui débusquera la taupe tapie au cœur du Cirque. Reprenant le roman, j’ai été frappé par cette phrase : « [Smiley] ne bougeait que pour polir [les verres épais de ses lunettes] avec la doublure de soie de sa cravate et lorsqu’il le faisait, ses yeux avaient un regard humide, désarmé, qui était un peu embarrassant pour ceux qui le surprenaient. » Guinness a si bien intériorisé Smiley qu’il parvient, entre autres choses, à reproduire exactement cet effet de regard. Mais l’on a aussi plaisir à retrouver, dans le rôle de Bill Haydon, le parfait Ian Richardson, qu’on aima tant dans House of Cards.

1. Seul peut-être Fred Schepisi, dans l’ouverture discrètement magistrale de The Russia House (scénario de Tom Stoppard, ce qui compte aussi), est parvenu à donner un réel équivalent cinématographique à l’écriture à points de vue multiples et superposés de le Carré.

2. Ou en poupées russes, comme le suggère le générique de la série.

3. Le Cirque, c’est le sobriquet équivoque de l’Intelligence Service, sis à Cambridge Circus. On a rarement relevé, à ce propos, l’emploi ironique que fait le Carré du jargon des services de renseignements, où le personnel se répartit en lampistes, traîne-patins, chasseurs de scalps, mémés, baby-sitters, etc.

Tinker Tailor Soldier Spy, minisérie en sept parties de John Irvin. Coffret de deux DVD désormais vendu une bouchée de pain. Sous-titres anglais.

Tinker Tailor Soldier Spy, minisérie en sept parties de John Irvin. Coffret de deux DVD désormais vendu une bouchée de pain. Sous-titres anglais.

De même, les musiciens. Y songez-vous parfois dans le métro ou à l’aéroport, tandis que les haut-parleurs déversent leur sirop insipide ? Cette musique d’ameublement, il a bien fallu que des gens la composent et l’arrangent, que d’autres l’exécutent. Que se passe-t-il dans la tête du troisième violon qui interprète de la soupe d’ascenseur ? J’y repensais en écoutant hier matin la

De même, les musiciens. Y songez-vous parfois dans le métro ou à l’aéroport, tandis que les haut-parleurs déversent leur sirop insipide ? Cette musique d’ameublement, il a bien fallu que des gens la composent et l’arrangent, que d’autres l’exécutent. Que se passe-t-il dans la tête du troisième violon qui interprète de la soupe d’ascenseur ? J’y repensais en écoutant hier matin la

Tinker Tailor Soldier Spy, minisérie en sept parties de John Irvin. Coffret de deux DVD désormais vendu une bouchée de pain. Sous-titres anglais.

Tinker Tailor Soldier Spy, minisérie en sept parties de John Irvin. Coffret de deux DVD désormais vendu une bouchée de pain. Sous-titres anglais.