Guitry père et fils

Guitry, cinéaste à la fois « archaïque » (théâtre filmé, grandeur de la France) et expérimental, n’a cessé d’inventer des dispositifs inédits pour mieux (se) jouer des faux-semblants de la représentation. On avait été emballé par le feu d’artifice pirandellien de Toâ, dans lequel une spectatrice interrompt continuellement une représentation théâtrale en prenant à partie les comédiens, avant de les rejoindre sur scène pour poursuivre la dispute avec son ex-amant. À certains égards, le Comédien est encore plus stupéfiant.

Il s’agit du premier film de Guitry tourné après la Deuxième Guerre, et tout se passe comme si, après ses déboires de la Libération, il avait ressenti le besoin de revenir à ses fondamentaux : l’amour du théâtre, la figure du père, Lucien, comédien illustre, célébré en son temps comme le plus grand de sa génération, l’émule masculin de Sarah Bernhardt. Comme toujours lorsqu’il raconte la vie d’un grand homme, le ton est à l’hagiographie. Aucune trace de la brouille qui les sépara durant treize ans. Quant à la mère, Renée Delmas, elle brille par son absence.

Ce à quoi on assiste en revanche, c’est à un condensé de mise en scène guitryesque, comme si, dans ce moment de retour réflexif sur son art, Guitry se récapitulait aussi comme cinéaste en emboîtant les uns dans les autres tous ses procédés de prédilection : du film-conférence à la narration omnisciente en voix off, sur le mode du Roman d’un tricheur — où le cinéaste-démiurge semble non seulement commenter mais commander l’action qu’il dispose sous nos yeux en une succession de saynètes —, en passant par le recours au document filmé, seul à même de conserver la trace vivante des grands artistes aimés, et dont Guitry avait compris, dès 1914, la puissance d’évocation : ce sont, dans le droit fil de Ceux de chez nous, les deux premiers plans du film, deux plans documentaires nous montrant le vrai Lucien Guitry au naturel. Il s’agit, commente Sacha, des seules images filmées de son père ; elles sont, dans leur qualité spectrale, très émouvantes.

Lucien Guitry dans les deux premiers plans du Comédien.

Le plus ahurissant, toutefois, c’est le dispositif qui se met en place dans la dernière partie du film, et dont le décorticage ferait le bonheur d’un psychanalyste. Avec un aplomb imperturbable, par la magie simple de quelques champs-contrechamps, de panoramiques filés et de la direction des regards, Guitry joue à la fois son propre rôle et celui de son père, se dédouble en Lucien et en Sacha pour mieux se confondre avec ce dernier. Lequel des deux alors se réincarne en l’autre ? Dans Pasteur, tiré d’une pièce qu’il avait écrite pour son père, on ne savait trop si Sacha jouait Pasteur ou Lucien jouant Pasteur. Ce jeu de miroirs est élevé au carré dans le Comédien. Dans sa loge, Lucien Guitry montre à un journaliste comment, avec l’aide de postiches, il se fait la tête de Pasteur en prenant pour modèle une photo du savant accrochée au-dessus de son miroir. À la fin de la séance, la ressemblance est parfaite. Lucien explique alors avec malice que la photo en question n’est pas celle du savant mais un portrait de lui-même maquillé en Pasteur. Bon, mais dans la réalité du tournage du Comédien, cette photo est-elle une photo de Lucien en Pasteur ou une photo de Sacha s’étant fait la tête de Lucien dans le rôle de Pasteur ? On ne sait plus. Le fils est devenu le père en le phagocytant.

Champs et contrechamps. Le père et le fils, le père est le fils.

Dans le film, Sacha est toujours à gauche et Lucien à droite,

le premier filmé en plans plus larges, le second en plans plus rapprochés.

Chez Guitry, les conversations téléphoniques donnent toujours lieu

à de grands morceaux de bravoure. Dans le Comédien, c’est l’apothéose,

puisqu’on y voit Guitry se téléphoner à lui-même.

Lucien lance sa canne à Sacha qui l’attrape au vol. Métaphore du passage de témoin dans un film où le thème de la transmission est fondamental. C’est de son père que Lucien a hérité, dès l’enfance, le goût du théâtre. À treize ans, il rend visite à un vieux comédien pour lui demander des leçons. À la fin du film, le motif s’inverse : devenu lui-même un vieil homme, il encourage en coulisses un jeune garçon tenant un petit rôle dans la pièce qu’il interprète, et c’est comme s’il se revoyait au même âge.

Souquez ferme

Ah, comme il fut long à revenir, ce navire ! Après plus d’un an en mer, le Bathyscaphe est de retour, qu’on se le dise. Une fois de plus, il a exploré les abysses, suivi les courants les plus sauvages et fait les plus beaux naufrages pour nous ramener les coraux les plus étranges.

LE BATHYSCAPHE, TOUJOURS AUSSI INACTUEL

RÊVE GÉNÉRAL ILLIMITÉ

VIEUX PROJET QUI NE VIEILLIT JAMAIS

Romy Ashby, Jean-Yves Bériou, Daniel Canty, Maxime Catellie, Maïcke Castegnie, Geneviève Castrée, Benoît Chaput, Byron Coley, Bérengère Cournut, Hélène Frédérick, Joël Gayraud, Clément de Gaulejac, Sarah Gilbert, Thierry Horguelin, Julien Lefort, Thurston Moore, Hermine Ortega, Antoine Peuchmaurd, Mark Read, Pierre Rothlisberger, Barthélémy Schwartz, Valerie Webber et Emma Young

vous y attendent pour vous parler de

L’histoire du Bat Signal de Occupy New York — notre défunt Père Ubu Charest — les mystères de la disparition du quartier Griffintown et du quartier de la tour de Radio-Canada à Montréal — la tragique chute de l’ère spatiale américaine — le retour de la revue Mainmise — le vide des forêts suisses et la poésie de Tomas Tranströmer — les fantômes de l’île de Martha’s Vineyard — les éditions de poésie underground américaine Birds LLC — le mauvais goût de Paulo Coelho — la mauvaise odeur des pieds de Richard Martineau — la série de disques Poetry Out Loud — l’hospitalité de la poète Joanne Kyger à Bolinas (Californie), Neil Young & Bugs Bunny dans le Bosque d’Albuquerque — nouvelles inactuelles de Harry Crews, André Hardellet, Joël Cornuault, Henri Calet, André Dhôtel et Jean-Pierre Le Goff — le préservatif est-il joli dans la pornographie ? — Alain Cavalier est-il aussi politique que Gus Van Sant ? — Benjamin Péret et ses cravates — les curieux passages qui mènent de la Montérégie à Paris — visserie & quincaillerie sans raillerie — le triste sort des bureaux de poste américains — les secrets de l’Autre Monde celtique — sans oublier notre grand jeu, nos images étonnantes et nos aphorismes roboratifs.

LE BATHYSCAPHE EST UN ESQUIF

SANS PUBLICITÉ NI SUBVENTION!

C’EST VOUS QUI FAITES TOURNER L’HÉLICE !

Chambres

Nancy, Hôtel Saint-Georges

Roz Chast

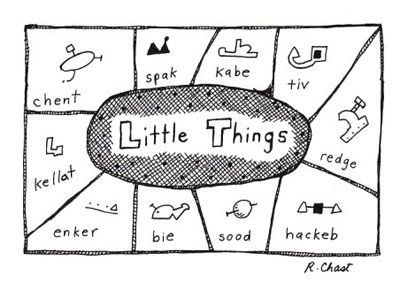

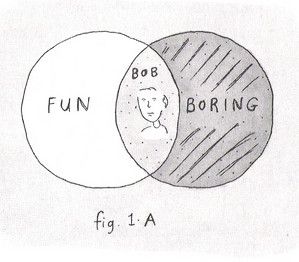

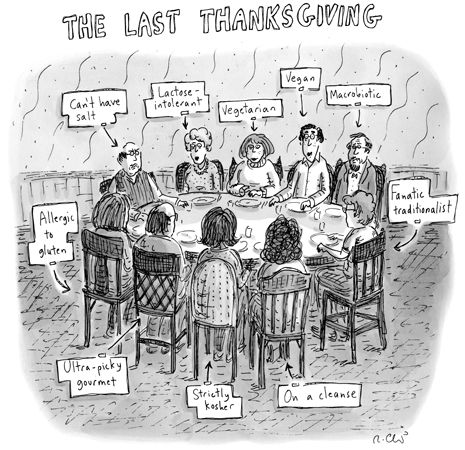

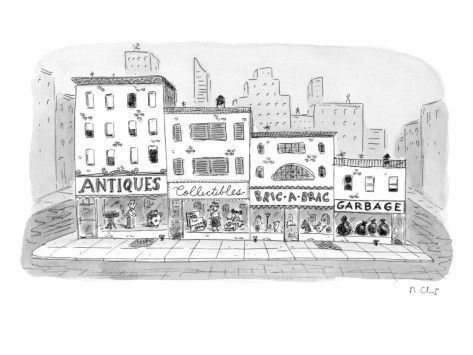

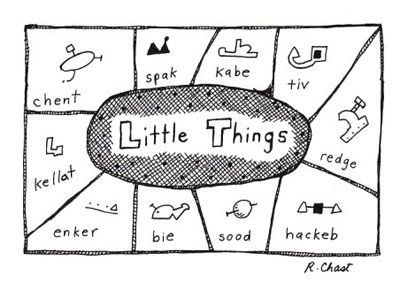

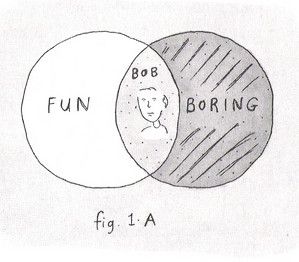

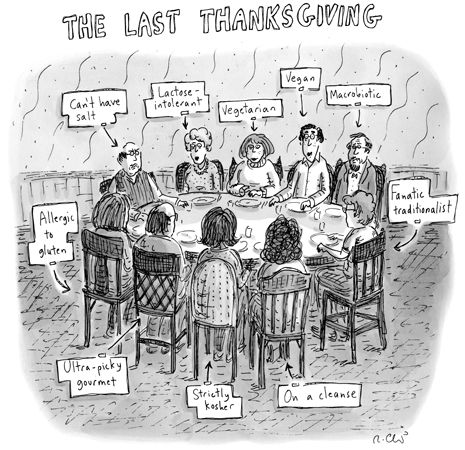

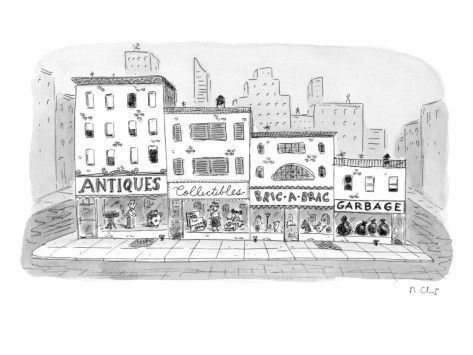

On découvre avec plaisir l’univers de Roz Chast, dessinatrice associée essentiellement au New Yorker. Son premier dessin publié, en 1978, a quelque chose de magrittien. Le décalage entre l’image et sa légende deviendra une constante de son travail.

Dotée d’un sens de l’absurde très personnel, Chast a le chic pour épingler l’angoisse latente de la vie domestique et familiale, le complot des choses inanimées, les peurs enfantines qui subsistent à l’âge adulte, les névroses obsessionnelles et les phobies intimes, les pensées inavouables de tout un chacun. Plusieurs de ses cartoons revisitent la tradition picturale des conversation pieces et des scènes d’intérieur auxquelles elle infuse un malaise insidieux. Chast se singularise aussi par le rôle prépondérant que joue le texte dans ses dessins, avec un penchant prononcé pour les listes et l’énumération. De même qu’elle moque la prétention au savoir des diagrammes scientifiques et des statistiques saugrenues, elle aime parodier le langage figé de la réclame, des modes d’emploi, de la prose de magazine pour salles d’attente de dentiste, des cartes de vœux, des fiches de cuisine et des petites annonces pour en montrer la foncière inanité. Mais comme chez les plus grands, ses meilleurs dessins dépassent l’intention satirique pour atteindre une qualité d’inquiétante étrangeté.

On aime particulièrement ses dessins consacrés au monde du livre.

Roz Chast a publié plusieurs livres, dont un recueil anthologique, Theories of Everything (Bloomsbury). Comme les grands esprits se rencontrent, on peut visionner ici son entretien avec Steve Martin. Tous deux ont cosigné depuis un abécédaire.

L’homme qui pleure

Gertrud

Comment filmer un homme qui pleure ? On peut le faire bravement de face, en un plan fixe, frontal, comme Dreyer dans Gertrud (seul film, je l’avoue, de ce redoutable raseur qui m’ait profondément touché). Dans un salon de Copenhague, assis à côté de celle qui l’aima et qu’il aime encore, l’écrivain Gabriel Lidman interrompt sa pénible litanie de regrets parce qu’il n’en peut plus, qu’il n’a plus de mots. Son visage se tord assez laidement, tout son être se défait et il se met à pleurer douloureusement, interminablement. Le plan n’en finit pas et c’est ce qui le rend prenant, Dreyer affronte jusqu’au bout le ridicule tragique de la situation (et il y a toujours un imbécile pour ricaner dans la salle à ce moment-là, comme aux mélos de Sirk). Oui, ce spectacle est insupportable ; ce quinquagénaire corseté dans sa tenue de soirée couverte de médailles, ce pantin soudain brisé, dépouillé de son maintien social, est pitoyable mais il est aussi bouleversant, et la grandeur de Dreyer est de donner à ressentir tout cela en même temps.

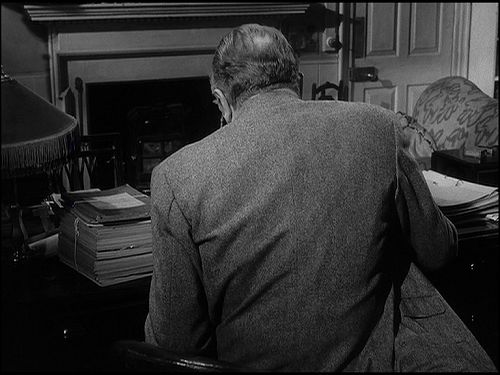

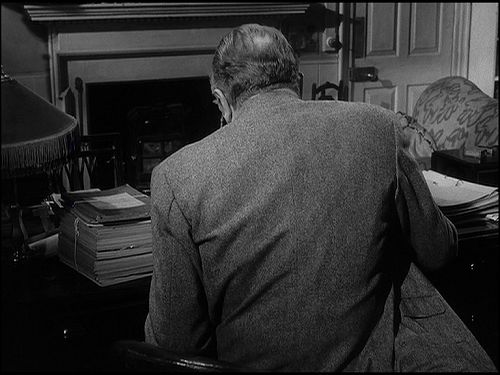

The Browning Version

Comment filmer un homme qui pleure ? On peut le faire de dos, comme Anthony Asquith dans l’Ombre d’un homme (The Browning Version), que j’ai enfin vu sur le conseil insistant de BC (merci à lui, merci une fois encore à la Médiathèque), et c’est tout aussi poignant. Parce qu’Andrew Crocker-Harris, qui est la rétention faite homme, a encore le réflexe, au moment où, pour la première fois de sa vie peut-être, il se laisse submerger par l’émotion, de se détourner pour ne pas être vu en train de sangloter. Parce que Michael Redgrave — triomphe de l’underplaying — est stupéfiant dans le rôle de ce rigide et rigoriste professeur de lettres anciennes dont le caractère, la manière d’être suscitent autour de lui une antipathie unanime et irrémédiable. Parce qu’Asquith a senti qu’il devait nécessairement le filmer de trois-quarts dos pour saisir la vérité du personnage au moment où il s’effondre. Rarement plan aura vérifié à ce point le vieil adage selon lequel, dans une scène donnée, il n’y a qu’une seule place juste pour la caméra.

The Browning Version est un beau film parce qu’il va au bout de son pessimisme. La pièce de Terrence Rattigan, adaptée par ses soins, aborde un sujet rarement traité : la médiocrité n’exclut nullement l’intelligence, et la lucidité ne sert à rien. Moqué par ses élèves, méprisé par ses collègues, lâché par sa direction et cocufié par sa femme (dont on regrette que le portrait d’abord nuancé — elle aussi étouffe dans sa vie — vire assez vite au jugement moral univoque et misogyne), Crocker-Harris est atrocement conscient de l’échec radical de son existence, de ce qui se passe autour de lui et sur quoi il a choisi de fermer les yeux ; mais cette clairvoyance ne lui est d’aucun secours et ne changera rien à sa vie. Il ne peut que continuer à donner le change en préservant à tout prix les apparences de sa dignité, même si personne, à commencer par lui, n’est dupe.

Du coup, le penchant pour la grisaille, propre à un certain cinéma britannique des années 1950, loin de plomber le film, devient une qualité qui en sert parfaitement le propos. Les vertus solides du classicisme un peu raide d’Anthony Asquith, honnête artisan doublé d’un excellent directeur d’acteurs, ayant dans ses meilleurs jours de la finesse et du doigté, conviennent idéalement à la peinture du conformisme institutionnel et social au sein d’un lugubre collège anglais. On gardait un excellent souvenir de Pygmalion et de The Importance of Being Earnest. On est curieux de découvrir The Woman in Question (portrait de la victime d’un meurtre à travers cinq témoignages contradictoires), The Winslow Boy (tiré d’une autre pièce de Rattigan), et puis ses films muets qu’on dit plein d’invention visuelle (A Cottage in Dartmoor, Shocking Stars, Underground) et qui lui valurent en leur temps une réputation comparable à celle d’Hitchcock. David Mamet a tourné une très belle nouvelle adaptation de The Winslow Boy (1999). Au contraire, l’exécrable remake de The Browning Version par Mike Figgis (1994), où Albert Finney en fait des tonnes, est aussi emphatique qu’indigeste.