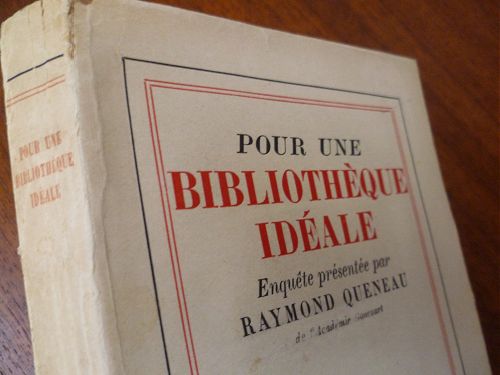

Queneau et Gertrude Stein

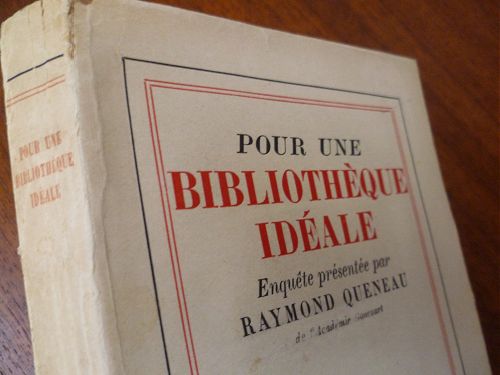

Dans les années 1950, Queneau diligenta une enquête auprès de deux cents écrivains en leur demandant d’établir une liste de cent ouvrages pouvant former la bibliothèque idéale. Sur les deux cents destinataires, une quarantaine répondit de façon positive, en trichant parfois (certaines listes comptent deux cents titres) ou en assortissant leur réponse d’un commentaire sur les limites bien connues de cet exercice (ainsi Caillois et d’autres) ; ou encore en s’en tirant par une pirouette (réponse de Salacrou : « Le Littré et le Guide Michelin. »). Une quarantaine d’autres répondit de façon négative, et leur refus n’est pas moins instructif. Les uns en développent longuement les raisons (Audiberti, Bachelard), les autres le motivent de manière lapidaire. Ainsi Paulhan, assez drôle :

Mais je ne sais pas. Comment voulez-vous que j’y arrive ? Puis je ne crois pas trop qu’il y ait des ouvrages essentiels. Je pense qu’il y a des pensées essentielles auxquelles on finit en général par arriver, à propos de n’importe quels ouvrages — ou sans ouvrages du tout.

Il m’y faudrait bien deux ou trois ans de travail.

Je furète de temps à autre dans ces listes. Le consensus attendu qui se dégage sur certains noms (Homère, Rabelais, Shakespeare, Proust, etc.) est moins intéressant que les affinités électives qui s’y révèlent. Ainsi, si l’on n’est pas surpris de voir Leiris mentionner tous les livres de Roussel, il est plus inattendu de voir Queneau citer six Stendhal et quatre Gertrude Stein. Cette connexion Queneau-Stein m’a longtemps intrigué. Et puis, tombant l’autre jour sur cette lecture, par Gertrude Stein, de son texte If I Told Him : A Completed Portrait of Picasso, fondé sur un jeu hypnotisant de reprises et de permutations, j’ai compris ce qui pouvait séduire là le poète de Si tu t’imagines.

Faut pas employer des mots comme ça

S’il y a une chose qui exaspère Léautaud, c’est bien le verbiage, l’emphase, les à-peu-près, les grands mots creux. C’est toujours réjouissant de l’entendre s’énerver à ce sujet au micro de Robert Mallet et l’on se dit que s’il était invité aujourd’hui à la radio, il passerait son temps à enguirlander ses interlocuteurs : Léautaud face à l’arrogance branchée de Pascale Clark ou au bredouillis de Marc Voinchet, on aurait rêvé d’entendre ça.

[audio:http://home.scarlet.be/~th046862/zk/pl.mp3]

Les entretiens de Léautaud et Robert Mallet sont édités en dix CD chez Frémeaux & Associés. Ils sont disponibles à la Médiathèque. Transcription publiée chez Gallimard et rééditée au Mercure de France.

Merci à OS.

Ceux qui lisent (Londres)

Un lecteur de Mishima.

Une lectrice de Fifty Shades of Grey, qui en dissimule soigneusement

la couverture à ses covoyageurs.

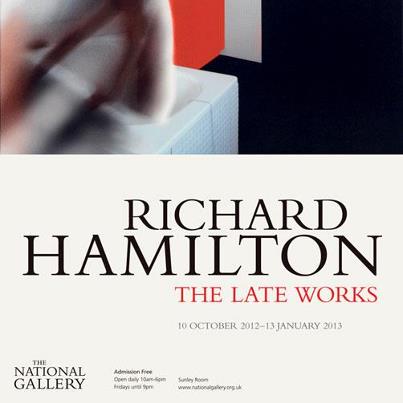

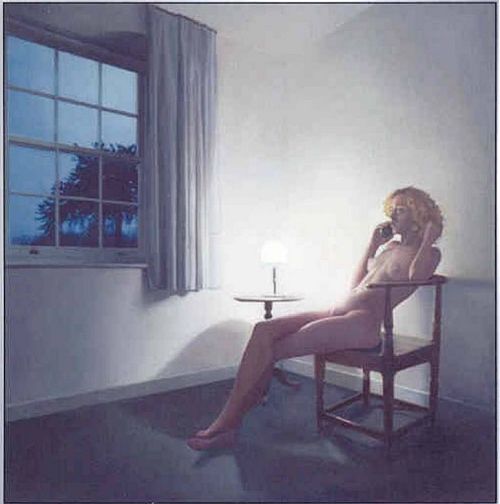

Richard Hamilton

Si Robert Dieltens, le peintre dont j’ai raconté la vie dans une nouvelle de la Nuit sans fin, avait été un artiste sérieux et non un mystificateur, alors ses œuvres auraient ressemblé à celles de Richard Hamilton, pionnier du pop art britannique dont la National Gallery expose une vingtaine d’œuvres jusqu’au 13 janvier 2013. Variations sur des thèmes de Duchamp, emprunts ironiques à l’histoire de l’art (de la Renaissance à la peinture d’intérieur hollandaise), souci perspectiviste et mises en abyme se télescopent dans ces toiles mêlant de manière extrêmement élaborée peinture, collage, photographie et procédés numériques. Hamilton est mort l’année dernière, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, alors qu’il préparait cette exposition. J’apprends qu’il avait illustré une édition d’Ulysse de Joyce et conçu la pochette de l’album blanc des Beatles.

The Annunciation

The Saensbury Wing

The Passage of the Bride, avec une reprise du Grand Verre

et une allusion plus discrète à Fresh Widow.

Descending Nude

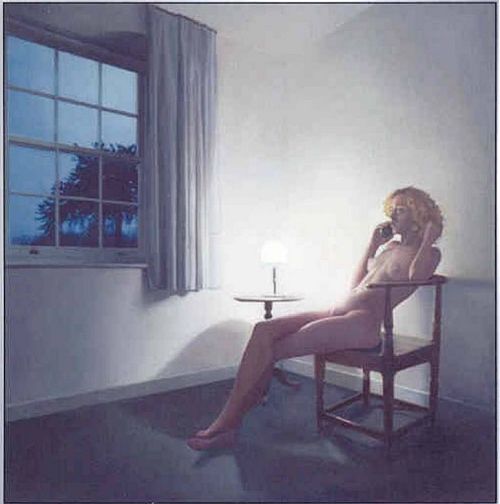

Hôtel du Rhône.

Bathroom fig. 1

Bathroom fig. 2 II

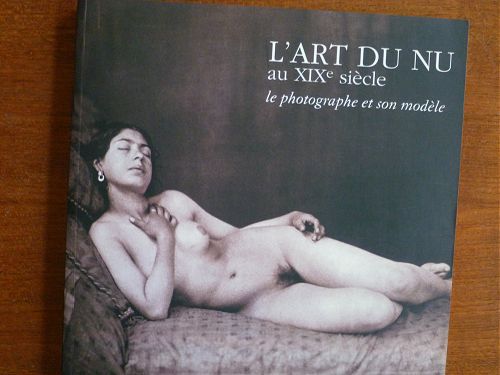

Un des trois éléments du Chef-d’œuvre inconnu, triptyque auquel travaillait Hamilton au

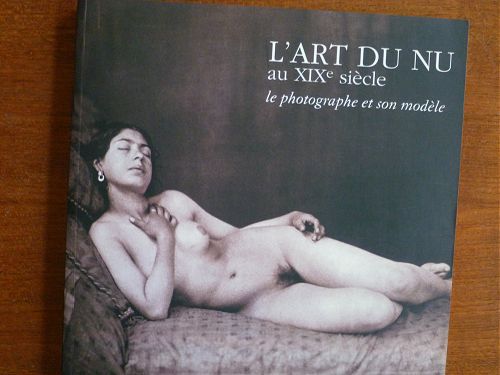

moment de sa mort. « C’est mon Étant donné. » Poussin, Courbet et le Titien sont réunis derrière un nu emprunté à une photographie de Louis-Camille d’Olivier (1855).

Catalogue d’une exposition de la Bibliothèque Nationale (1998).

Le triangle d’or

Encore une fois encore on a déambulé dans ce triangle magique dont les trois sommets sont Waterstones sur Gower Street, le merveilleux London Review Bookshop près de Bloomsbury Square (un rêve de petite librairie, qui fait aussi café), et le métro Leicester Square. Triangle qui se trouve ainsi englober Charing Cross Road, ses librairies et bouquinistes. Beaucoup d’entre eux ont fermé leurs portes ces dernières années, y compris, sic transit, la librairie Murder One, providence des amateurs de polars ; mais la rue a encore de beaux restes et, dieu merci, Foyles et ses quatre étages sont toujours debout, fabuleuse caverne d’Ali-Baba dont on ne connaît pas d’équivalent ailleurs, et où l’on peut fureter des heures sans voir le temps passer. Bref, on s’est retenu à quatre mains pour ne pas repartir avec une valise supplémentaire de livres et l’on s’est limité modestement à quelques ouvrages, neufs ou d’occasion.

— Deux monographies complémentaires sur le Turinois Carlo Mollino, architecte, décorateur, designer, photographe, érotomane, passionné de ski, d’aviation et d’engins de vitesse, dont la figure excentrique et secrète continue de fasciner.

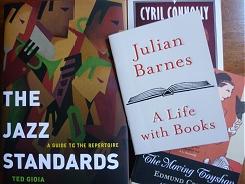

— Un recueil d’articles, parus dans les années 1930-1940, de Cyril Connolly, The Condemned Playground, qui ne sera probablement jamais traduit en français. Sa verve perspicace est pourtant bien roborative, ses remarques sur la vie littéraire et l’exercice du métier de critique en temps de surproduction éditoriale (déjà) n’ont pas pris une ride, et l’article « More about the Modern Novel », épinglage assassin des clichés du roman de consommation courante, pourrait resservir à chaque rentrée littéraire.

— The Moving Toyshop, whodunit désinvolte et amusant d’Edmund Crispin qu’on s’était promis de lire.

— Une plaquette, A Life with Books, où Julian Barnes évoque comme l’annonce le titre sa vie parmi les livres, depuis ses lectures de jeunesse jusqu’à ses expéditions chez les bouquinistes de province. Chacun s’y reconnaîtra.

— Enfin, un ouvrage dont on rêvait qu’un connaisseur l’écrive un jour, The Jazz Standards. D’After You’ve Gone à You’d Be So Nice to Come Home to, Ted Gioia passe au peigne fin plus de deux cent cinquante compositions du répertoire : récit de leur genèse, mise en contexte, analyse musicale succincte, fortune auprès des jazzmen, interprétations mémorables. On n’a fait qu’en commencer la lecture, mais on est ravi d’y trouver déjà un éloge de Burt Bacharach, et puis une remarque incidente sur le goût des jazzmen pour les titres-palindromes. On savait qu’il fallait lire Airegin de Sonny Rollins à l’envers (Nigeria), mais on n’y avait jamais pensé pour Ecaroh d’Horace Silver (pourtant flagrant), Emanon de Dizzy Gillespie (No Name), Eronel de Thelonious Monk (Lenore, prénom d’une ex-petite amie de Sadik Hakim), et on ne connaissait pas ces deux compositions de Miles Davis, Selim et Sivad. Étonnant, non ?